隅田公園。サクラ、ウメばかりではなく・・・。タチアオイ。

「梅雨葵」とも言われます。

「梅雨葵」とも言われます。

「アオイ(葵)」というと、つい葵の御紋、徳川家の家紋と思ってしまいがちですが、まるで違う植物の葉をデザインしたもの。

葵紋(あおいもん)はウマノスズクサ科のフタバアオイを図案化したもの。

フタバアオイの通常の葉の数は2枚である。3つの葉をもつフタバアオイは稀で、三つ葉葵は架空のものである。葵祭に見られるように賀茂氏の象徴であり、葵紋は賀茂神社の神紋(二葉葵・加茂葵)になっている。 その賀茂氏との繋がりが深い三河国の武士団は、葵紋を家紋としてきた。これにより三河武士である徳川家が葵紋を使用していることは、徳川家が清和源氏(河内源氏)系新田氏流世良田氏(得川氏)の末裔ではなく賀茂氏の末裔ではないかとの説の根拠ともなっている。

豊臣家が滅んだ後、徳川家康の権威が上がると徳川家使用紋の葵紋は特別な家紋となっていった。家康が征夷大将軍となった後、次第に徳川将軍家以下一門に制限され、他家に使用禁止となったは、享保8年(1723年)。

天皇家は足利家、織田信長、豊臣秀吉の例に倣い桐紋を徳川家にも与えようとしたが、徳川家はこれを固辞したため、葵紋の権威が上がったともいわれる。

(この項、「Wikipedia」参照)

アジサイ(紫陽花)は、これからが見所。

「山の宿の渡し跡」。

「山の宿の渡し跡」。

山の宿の渡し跡 台東区花川戸1丁目1番

隅田川渡船の一つに,「山の宿の渡し」と呼ぶ渡船があった。 明治40年(1907)発行の「東京市浅草区全図」は, 隅田川に船路を描き, 「山ノ宿ノ渡,枕橋ノ渡トモ云」と記入している。位置は 吾妻橋上流約250メートル。 浅草区花川戸河岸・本所区中ノ郷瓦町間を結んでいた。花川戸河岸西隣の町名を, 命名。 別称は, 東岸船着場が 枕橋橋畔にあったのにちなむ。 枕橋は 墨田区内現存の北十間川架橋。北十間川の隅田川合流点近くに架設されている。

渡船創設年代は不明。枕橋上流隅田河岸は, 江戸中期ごろから墨堤と呼ばれ, 行楽地として賑わった。桜の季節は特に人出が多く, 山の宿の渡しは それらの人を墨堤に運んだであろう。したがって, 江戸中期以降の開設とみなせるが, 天明元年(1781)作「隅田川両岸一覧図絵」は この渡しを描いていない。

(明治の古地図「goo」より)

(明治の古地図「goo」より)

渡しのあった花川戸河岸付近は「山の宿町」と呼ばれ、その町名をとって命名されたようです。また、「花川戸の渡し」と称されたり、東岸(対岸)の船着場が北十間川・枕橋のたもとにあったので「枕橋の渡し」とも。

ただgoo提供の明治古地図(年代不明)には、「枕橋の渡し」「山の福の渡し」と表記されています。「福」は「宿」の誤りか。その地図には、少し北の隅田川沿いに「山の宿郵便局」と記載された郵便局があります。

そして満開のツツジ。

出かけたのは、5月28日(木)。もうちょっとアジサイが見頃になったら、梅雨空の下、来てみましょう。

墨田区側は、池のある庭園風に。

墨田区側は、池のある庭園風に。

「

「

東武スカイツリーライン線の電車。

東武スカイツリーライン線の電車。

コロナ騒動で屋形船も元気がない。

コロナ騒動で屋形船も元気がない。 「鬼平情景 みめぐりの土手」。

「鬼平情景 みめぐりの土手」。

スズムシ等の観察用の竹林。

スズムシ等の観察用の竹林。 今度はコロナにかこつけて「非常事態宣言」か。

今度はコロナにかこつけて「非常事態宣言」か。 思惑通りにいくかどうか。

思惑通りにいくかどうか。

上空の寒気で、飛行機雲が幾筋も。

上空の寒気で、飛行機雲が幾筋も。 満開に近い梅も。

満開に近い梅も。

サクラの古木と。

サクラの古木と。

メジロが1羽飛んできました。梅の蜜を吸いに。

メジロが1羽飛んできました。梅の蜜を吸いに。

「言問だんご」。解説板。

「言問だんご」。解説板。

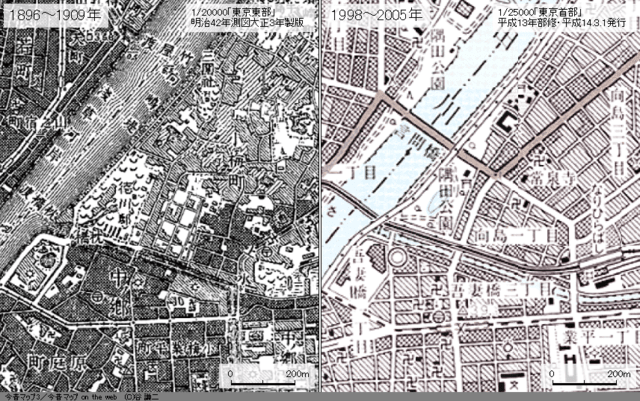

1880年代のようす。○が「言問団子」と「墨堤通り」付近。

1880年代のようす。○が「言問団子」と「墨堤通り」付近。 2010年代のようす。かつての墨堤通りを残している。上はアサヒビール関連会社。

2010年代のようす。かつての墨堤通りを残している。上はアサヒビール関連会社。

「春のうららの隅田川・・・」

「春のうららの隅田川・・・」 「上り下りの舟人が・・・」

「上り下りの舟人が・・・」

枝垂れ。

枝垂れ。

それでも見応えがある梅も。

それでも見応えがある梅も。

振り返る。

振り返る。

「言問橋の縁石」。

「言問橋の縁石」。

隅田川以東の惨状。中央の丸い建物は、旧国技館(のち、日大講堂)。左手前は両国駅。

隅田川以東の惨状。中央の丸い建物は、旧国技館(のち、日大講堂)。左手前は両国駅。

「ヤエベニシダレ」。

「ヤエベニシダレ」。

「首都高」の下。

「首都高」の下。 桜並木に沿って雪洞が提げられています。

桜並木に沿って雪洞が提げられています。

対岸は台東区(浅草・今戸)。

対岸は台東区(浅草・今戸)。

昼過ぎから夜まで。

昼過ぎから夜まで。

「ミヤビ(雅)」。

「ミヤビ(雅)」。

「花」(滝廉太郎)の碑。「春のうららの隅田川・・・」

「花」(滝廉太郎)の碑。「春のうららの隅田川・・・」 「羽子板や子はまぼろしのすみだ川 秋櫻子」水原秋櫻子の句碑。

「羽子板や子はまぼろしのすみだ川 秋櫻子」水原秋櫻子の句碑。 「住民が育てた墨堤の桜」。

「住民が育てた墨堤の桜」。 「墨堤植桜の碑」。

「墨堤植桜の碑」。 こちらは「平成植桜の碑」。

こちらは「平成植桜の碑」。 早咲きの「河津桜」。すでに葉桜になっています。

早咲きの「河津桜」。すでに葉桜になっています。 「オオシマザクラ」。

「オオシマザクラ」。

「エドヒガン」。

「エドヒガン」。 「ベニユタカ」。

「ベニユタカ」。 「シロタエ」。

「シロタエ」。  「ヨウコウ」。

「ヨウコウ」。

「センダイヤ(仙台屋)」。

「センダイヤ(仙台屋)」。 「ソトオリヒメ(衣通姫)」。

「ソトオリヒメ(衣通姫)」。

「

「 根元にも花が数輪。

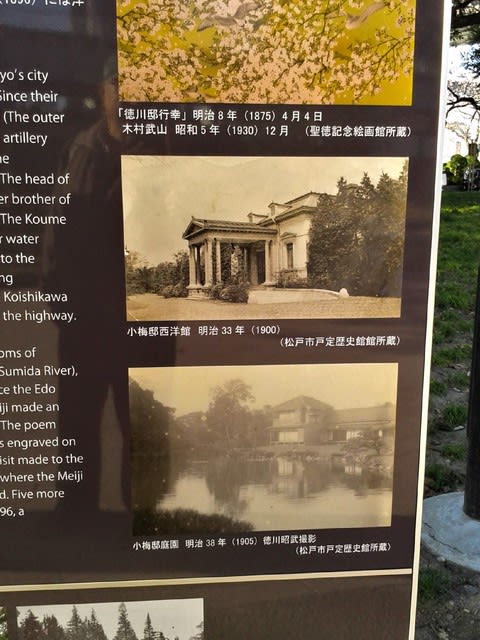

根元にも花が数輪。 「明治天皇行幸所 水戸徳川邸舊阯」の碑。

「明治天皇行幸所 水戸徳川邸舊阯」の碑。

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

「ゲンペイモモ(源平桃)」。

「ゲンペイモモ(源平桃)」。

スカイツリー。

スカイツリー。 「三味線堀」から始まる「鳥越川」と「隅田川」との合流点。朱塗りの欄干の橋があざやか。

「三味線堀」から始まる「鳥越川」と「隅田川」との合流点。朱塗りの欄干の橋があざやか。 「日本橋川」河口にある「「豊海(とよみ)橋」。昭和2年関東大震災復興事業の一つとして鉄骨橋になった。橋の形式は、フィーレンデール橋(考案者の名前をとった)。ハシゴを横にしたようなこの橋は、日本では数例しかなく希少価値の高い橋。

「日本橋川」河口にある「「豊海(とよみ)橋」。昭和2年関東大震災復興事業の一つとして鉄骨橋になった。橋の形式は、フィーレンデール橋(考案者の名前をとった)。ハシゴを横にしたようなこの橋は、日本では数例しかなく希少価値の高い橋。 霊岸島と佃島を結ぶ「中央大橋」橋脚部にある彫刻家オシップ・ザッキン作の「メッセンジャー」と名づけられた彫像。

霊岸島と佃島を結ぶ「中央大橋」橋脚部にある彫刻家オシップ・ザッキン作の「メッセンジャー」と名づけられた彫像。 「月島の渡し」築地側。

「月島の渡し」築地側。 勝鬨橋を遠くに望む。

勝鬨橋を遠くに望む。 船内のようす。お酒でも飲みながらゆっくりという気分になりますが、孫連れではそれも出来ず・・・。

船内のようす。お酒でも飲みながらゆっくりという気分になりますが、孫連れではそれも出来ず・・・。 奥に見える川が「築地川」。

奥に見える川が「築地川」。 「将軍お上り場」跡。

「将軍お上り場」跡。 灯台跡。

灯台跡。 樋の口山。

樋の口山。

1880(明治13)年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」)より。上の写真部分。直線の広い部分は「馬場」(現在は立入り禁止区域)。

1880(明治13)年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」)より。上の写真部分。直線の広い部分は「馬場」(現在は立入り禁止区域)。

ほぼ同じ場所の1970(昭和45)年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

ほぼ同じ場所の1970(昭和45)年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

跳開したときのようす。

跳開したときのようす。 www.zenitaka.co.jp/bridge/kachidoki.html)より。

www.zenitaka.co.jp/bridge/kachidoki.html)より。 「かちときのわたし」碑。

「かちときのわたし」碑。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。稲荷社(赤丸)がある。当時は、月島はまったく市街地の形をなしていない。北の石川島には、監獄があった(北から「石川島」「(新)佃島」「月島」の三つの島・埋め立て地から構成されていた。)

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。稲荷社(赤丸)がある。当時は、月島はまったく市街地の形をなしていない。北の石川島には、監獄があった(北から「石川島」「(新)佃島」「月島」の三つの島・埋め立て地から構成されていた。) 大正時代、勝鬨橋がないころのようす(「今昔マップ」より)。「かちどきの渡し」、「月島の渡し」、「佃の渡し」があった。「海軍兵学校」、「経理学校」、「軍医学校」等の施設が記されている(現在の「築地市場」)。

大正時代、勝鬨橋がないころのようす(「今昔マップ」より)。「かちどきの渡し」、「月島の渡し」、「佃の渡し」があった。「海軍兵学校」、「経理学校」、「軍医学校」等の施設が記されている(現在の「築地市場」)。 勝鬨橋架橋のころのようす(「同」より)。「月島の渡し」「佃の渡し」は、まだ健在。

勝鬨橋架橋のころのようす(「同」より)。「月島の渡し」「佃の渡し」は、まだ健在。 「月島の渡し」碑。

「月島の渡し」碑。

信号機がまだそのまま。

信号機がまだそのまま。 上部・梁の部分。

上部・梁の部分。 橋梁。

橋梁。 河口を望む。右が「築地市場」。その奥が「浜離宮」にあたる。

河口を望む。右が「築地市場」。その奥が「浜離宮」にあたる。 上流方向。

上流方向。 月島方向。

月島方向。

現在の橋が完成した年。但し、「駒方橋」は「駒形橋」。(「錢高組」HPより。)

現在の橋が完成した年。但し、「駒方橋」は「駒形橋」。(「錢高組」HPより。) 「海軍経理学校」の碑。橋の西詰のたもとにある。

「海軍経理学校」の碑。橋の西詰のたもとにある。 「南高橋」。「日本橋川」から分岐した「亀島川」が隅田川に注ぐ地点にあります。

「南高橋」。「日本橋川」から分岐した「亀島川」が隅田川に注ぐ地点にあります。 「南高橋」の説明板。

「南高橋」の説明板。 八幡橋(旧弾正橋)朱塗りの橋。現在は歩道橋として利用。菊の紋が見える

八幡橋(旧弾正橋)朱塗りの橋。現在は歩道橋として利用。菊の紋が見える 両国橋の三連トラスの中央部分を補強し、橋幅を狭めたもの。

両国橋の三連トラスの中央部分を補強し、橋幅を狭めたもの。

竪川(一之橋)側からみた水門。

竪川(一之橋)側からみた水門。 新大橋西詰めにある大正12年に起こった関東大震災「避難記念碑」。碑文によれば、神の助けと人智により、隅田川に架かっていた橋の中で焼け落ちなかった「新大橋」上で九死に一生得たことを記念したもの、と。

新大橋西詰めにある大正12年に起こった関東大震災「避難記念碑」。碑文によれば、神の助けと人智により、隅田川に架かっていた橋の中で焼け落ちなかった「新大橋」上で九死に一生得たことを記念したもの、と。 見上げるほど大きな碑。

見上げるほど大きな碑。 「日本銀行」発祥の地。永代橋西詰付近。

「日本銀行」発祥の地。永代橋西詰付近。 日本橋川河口(隅田川との合流点近く)に架かる「豊海(とよみ)橋」。昭和2年関東大震災復興事業の一つとして鉄骨橋になった。橋の形式は、フィーレンデール橋(考案者の名前をとった)。ハシゴを横にしたようなこの橋は、日本では数例しかなく希少価値の高い橋。

日本橋川河口(隅田川との合流点近く)に架かる「豊海(とよみ)橋」。昭和2年関東大震災復興事業の一つとして鉄骨橋になった。橋の形式は、フィーレンデール橋(考案者の名前をとった)。ハシゴを横にしたようなこの橋は、日本では数例しかなく希少価値の高い橋。 解説版。由来とともに、永井荷風の「断腸亭日乗」の一節が記されています。

解説版。由来とともに、永井荷風の「断腸亭日乗」の一節が記されています。 「日本橋川」の西側を望む。

「日本橋川」の西側を望む。 「中央大橋」にある彫刻家オシップ・ザッキン作の「メッセンジャー」と名づけられた彫像。

「中央大橋」にある彫刻家オシップ・ザッキン作の「メッセンジャー」と名づけられた彫像。 (「Wikipedia」より拝借。)

(「Wikipedia」より拝借。) 遠くにスカイツリー。

遠くにスカイツリー。 銘板。

銘板。 月島方向を望む。

月島方向を望む。

隅田川のボートレース。昭和29(1954)年の全日本選手権にケンブリッジ大学からも参加したときのものらしい(言問橋上空から上流を望む)。右岸(西側)に見える川筋は「山谷堀」。現在の桜橋・西のたもと付近。

隅田川のボートレース。昭和29(1954)年の全日本選手権にケンブリッジ大学からも参加したときのものらしい(言問橋上空から上流を望む)。右岸(西側)に見える川筋は「山谷堀」。現在の桜橋・西のたもと付近。 安政の大地震後に新しく架けられた両国橋渡り初め。親子三代の一家を先頭に渡るのが慣わし。

安政の大地震後に新しく架けられた両国橋渡り初め。親子三代の一家を先頭に渡るのが慣わし。 こちらも同じだが、夫婦揃っての三代の一家という。遠くに筑波山。

こちらも同じだが、夫婦揃っての三代の一家という。遠くに筑波山。 川沿いのフェンスには、相撲の48手が描かれている。

川沿いのフェンスには、相撲の48手が描かれている。 両国橋のたもとの広小路の賑わい。

両国橋のたもとの広小路の賑わい。 かつての橋は現在の橋よりも少し下流にあった。その説明板。

かつての橋は現在の橋よりも少し下流にあった。その説明板。 「赤穂浪士休息の地」。実際には、両国橋を渡らずに一之橋から永代橋を渡って泉岳寺に向かった。

「赤穂浪士休息の地」。実際には、両国橋を渡らずに一之橋から永代橋を渡って泉岳寺に向かった。 「春日野部屋」。堂々とした建物。かつての広小路付近。

「春日野部屋」。堂々とした建物。かつての広小路付近。 その前の道路。現在は問屋街。むやみに幅広い道。広小路の名残り?

その前の道路。現在は問屋街。むやみに幅広い道。広小路の名残り? けっこうな広さの道筋。

けっこうな広さの道筋。 「尾上町」跡。隅田川と竪川との合流点付近。

「尾上町」跡。隅田川と竪川との合流点付近。 竪川の水門。

竪川の水門。 箱崎に向かう首都高。

箱崎に向かう首都高。

「旧新大橋」(明治時代)。この図柄に見える「親柱」が東詰に残されています。

「旧新大橋」(明治時代)。この図柄に見える「親柱」が東詰に残されています。 絵の右側に描かれているものか?

絵の右側に描かれているものか? 装飾的にも趣のある柱です。

装飾的にも趣のある柱です。 「大はしあたけの夕立」(安藤広重作)のモニュメント。

「大はしあたけの夕立」(安藤広重作)のモニュメント。 小名木川・万年橋からの隅田川・清洲橋。

小名木川・万年橋からの隅田川・清洲橋。 「万年橋」近くにある「川船番所跡」の説明板。

「万年橋」近くにある「川船番所跡」の説明板。 芭蕉のブロンズ像。遠くに見えるのは「清洲橋」。

芭蕉のブロンズ像。遠くに見えるのは「清洲橋」。 芭蕉の句碑。

芭蕉の句碑。 「芭蕉資料館」入り口脇にある「バショウ」

「芭蕉資料館」入り口脇にある「バショウ」 「清洲橋」。

「清洲橋」。 「清洲橋」からのスカイツリー。

「清洲橋」からのスカイツリー。 「清洲橋」。この上流あたりに「中洲の渡し」がありました。

「清洲橋」。この上流あたりに「中洲の渡し」がありました。 「永代橋」を望む。

「永代橋」を望む。 「豊海橋」。「日本橋川」が隅田川に注ぐ地点。

「豊海橋」。「日本橋川」が隅田川に注ぐ地点。 当時の技術が偲ばれます。

当時の技術が偲ばれます。 上部の装飾部分。

上部の装飾部分。 説明板。こちらには、永井荷風の一文が記されています。

説明板。こちらには、永井荷風の一文が記されています。 「旧永代橋」が描かれたモニュメント。

「旧永代橋」が描かれたモニュメント。 「永代橋」からのスカイツリー。

「永代橋」からのスカイツリー。 「霊岸島」。(「記念碑散策・中央区」より)。けっこう見所の多い地域です。

「霊岸島」。(「記念碑散策・中央区」より)。けっこう見所の多い地域です。 「永代橋」から「佃島」方向を望む。「永代橋」の少し下流に「大川口の渡し」がありました。右の橋は、「中央大橋」。その先が「浜離宮」。左が「相生橋」、その先が「春海橋」へと続きます。

「永代橋」から「佃島」方向を望む。「永代橋」の少し下流に「大川口の渡し」がありました。右の橋は、「中央大橋」。その先が「浜離宮」。左が「相生橋」、その先が「春海橋」へと続きます。 明治13年頃のようす。左上が亀島川。

明治13年頃のようす。左上が亀島川。 「永代橋」からの夜景。(「Wkipedia」より拝借。)

「永代橋」からの夜景。(「Wkipedia」より拝借。) 「春海橋」のすぐ南にある旧貨物線の鉄橋。廃線後もそのまま残されています。

「春海橋」のすぐ南にある旧貨物線の鉄橋。廃線後もそのまま残されています。 西を望む。

西を望む。