3月11日(土)。晴。第2日目。夕方から用事があるので、京王線・府中駅からJR・八王子駅まで。

源義家公とけやき並木

国の天然記念物「馬場大門けやき並木」は、940余年前、源頼義公・義家公父子が奥州平定の「前九年の役」の途次、大国魂神社に戦勝を祈願し、同役平定後の康平5年(1062)勝利の報賞として、神社にけやきの苗木千本を寄進したことにはじまる。

その後、徳川家康により、補植されて現在の姿になったが、この場所にあった周囲9㍍に及んだ大けやきは、頼義公・義家公父子が奉植されたものと伝えられ、ご神木として氏子から敬愛されていた大けやきであった。その大けやきも、度々の暴風雨と、近くは昭和24年のキティ台風によって、幹や大枝が折れ、その後、残った幹の空洞内の出火で枯死してしまった。

義家公は、清和源氏に発する河内源氏の嫡流として、7歳の時、石清水八幡宮で元服、よって八幡太郎と号したが、前九年の役、後三年の役で卓抜した武勇をあらわした公の代に源氏の武威のの最盛期を迎えた。

このような大国・武蔵の国の国府であった府中、大国魂神社、けやき並木と源義家公の史実を後世に伝えるため、当時の若さあふれる公の像をこの地に建立するするものである。

・・・

平成4年3月28日 創立30周年記念事業 東京府中ロータリークラブ

(8:36)ケヤキ並木。

「大国魂神社と馬場大門欅並木」。

・・・なお、徳川家康によるケヤキ並木馬場の寄進は、府中で伝統ある馬市が開かれていたことにもよります。とくに、府中の馬市は戦後時代から江戸時代初期にかけて、関東でも有数の軍馬の供給地であり、馬市は5月3日の「駒くらべ」の日から始まり、

9月晦日まで5ヶ月にわたって開催されました。

ケヤキ並木は国の2番目の天然記念物に地域指定されています。毎年5月の例大祭(くらやみ祭)では、3日にケヤキ並木で夕方から囃子の競演、競馬式(駒くらべ)が執り行われています。

「万葉集歌碑」。

歌碑に寄せて

この歌は万葉集巻14東歌の武蔵国の一首です。武蔵の国は東京、埼玉、神奈川にわたる大国であり、その国府が府中にありました。訓読では次のようになります。

武蔵野の 草は諸向(もろむ)き かもかくも 君がまにまに 吾(あ)は寄りにしを

「草が風になびくように、私は貴方にひたすら心を寄せたのに」という意味の歌で、自然と共に生きた女性を歌ったものです。・・・

宮西町へ入ります。右手が昔のお休み処・松本屋。いまも旅館業をやっています。

その付近から進む道を望む。

その付近から進む道を望む。 (8:43)その先右手角が問屋場跡で「中久本店」。ここが府中の中心地。店の前が高札場跡になる。

「中久本店」は酒座。地酒などお酒やワインなどたくさん扱っている老舗。

(「中久本店」フェイスブックより)

(「中久本店」フェイスブックより)「札の辻と問屋場跡」。

甲州街道(道中)と鎌倉街道が鍵の手に交わる所に高札場があったところからこの界隈を「札の辻」「鍵屋の辻」と呼び親しまれていました。

安政6年(1859年)府中宿本町に大火があり、それを機に万延2年(1861年)中久本店の店蔵を防火建築物として再建。

隣地は問屋場(江戸時代の宿駅・人馬・駕籠などの継ぎ替え所)であったため、大道芸人の辻芸をを楽しむ人々で賑わい、武蔵府中の中心として栄えました。

※ここでいう「鎌倉街道」は、「中久本店」の西側の道だったようです。

四つ角の向かい側には「高札場」。屋根付きの札懸けが昔のまま残っています。

「府中高札場」。

「府中高札場」。府中高札場は、旧甲州街道と府中街道の交差するかつての府中宿の中心地に位置します。高札場とは、江戸時代に幕府の政策や禁止令などを墨で書いた板の札(高札)を掲示する施設です。村や宿場などの中心地に設けられ、幕府の威光を示す重要な役割を果たしていました。

府中高札場は往来の多い宿場にあったため、他の村よりも多くの高札が掲げられました。天保9年(1838)には10 枚の札が掲げられたことが記録に残っています。その内容は、親兄弟仲良く暮らすように、といった生活態度のことや、宿場駄賃などの生活に密着した内容、切支丹禁止や鉄砲禁止といった幕府の基本政策など内容は多岐にわたっていました。

以前は街道に面して建っていましたが、昭和40 年(1965)、自動車事故があったため、交通事情に配慮し、交差点に対して斜めに付け替えられました。現在では、当時の姿をとどめる高札場は少なく、この高札場は非常に貴重です。

(以上、

HPより)

HPより)「高札場」の裏手は、大国魂神社の御旅所となっています。

※「御旅所(おたびしょ)」

神社の祭礼(神幸祭)において神(一般には神体を乗せた神輿)が巡幸の途中で休憩または宿泊する場所、或いは神幸の目的地をさす。巡幸の道中に複数箇所設けられることもある。御旅所に神輿が着くと御旅所祭が執り行われる。

御旅所には神社や祭神にまつわる場所や氏子地域にとって重要な場所が選ばれている。元宮、摂末社や配偶神を祀る神社などのような社殿があるもののほか、元の鎮座地などに臨時の祭殿を設けたり、氏子の代表(頭人)の家に迎える場合などがある。

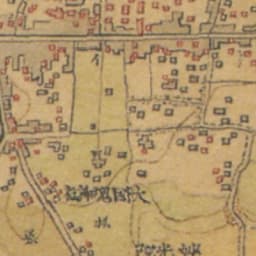

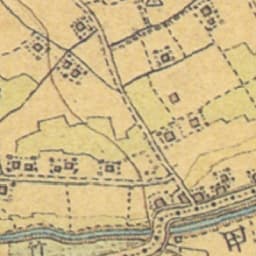

1880年代のようす。

1880年代のようす。○が「鍵の辻」。カギ型になっています。

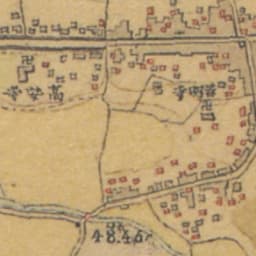

現在のようす。

現在のようす。○が「鍵の辻」。広い「府中街道」があるためにはっきりしません。

「甲州街道」碑。その隣に「府中小唄碑」。

「甲州街道」碑。その隣に「府中小唄碑」。「府中小唄」について(「府中市史談会」HPより)。

昭和の初め、府中の町にふさわしい民謡を作ろうという機運が高まり、昭和4年に府中小唄が誕生しました。その後、昭和27年に久保幸江さん、昭和42年には小唄勝太郎さんの歌で録音され、広く市民に親しまれてきました。市制50周年を記念し、演歌歌手の北島三郎さんに唄の吹込みを依頼し、CD化が実現しました。

歌詞は下記の通りです。作詞:野口 雨情 作曲:中山 晋平 編曲:丸山 雅仁

六社明神さま暗闇祭りヨ

闇に旅所へ渡御なさる

あれは灯じゃない空の星

星さえ府中を出てのぞく

けさも見ました馬場大門のヨ

欅並木に立つ風を

あれは空吹く通り風

風さえ素通り出来やせぬ

鮎は若鮎早瀬が頼りヨ

水にせかれて瀬をのぼる

あれは関戸の川遊び

府中多摩川見においで

恋のかけ橋金仏さまもヨ

ひとり渡りはなさりゃせぬ

あれは身ごり金仏さん

身重がわるけりゃお詫びする

ここは名高い分倍河原ヨ

道は鎌倉街道すじ

あれは新田と北條と

火花を散らした古戦場

武蔵府中は自慢じゃないがヨ

萱やすすきの中じゃない

あれは府中の六社様

松は憂いもの杉ばかり

「府中小唄ゆかりの地」案内図。

沿道の商家。

1880年代のようす。

1880年代のようす。

現在のようす。

現在のようす。

振り返る。

振り返る。

右手には「金子のイチョウ」(奥に顔をのぞかせている) 。推定樹齢:約250年。

右手には「金子のイチョウ」(奥に顔をのぞかせている) 。推定樹齢:約250年。

HPから拝借。

HPから拝借。

ゆるい上り坂を行くと再び「国道20号線」へ合流。

ゆるい上り坂を行くと再び「国道20号線」へ合流。

振り返って望む。

振り返って望む。

「下高井戸商店街入口」。

「下高井戸商店街入口」。

blogより)

blogより)

木工所。

木工所。

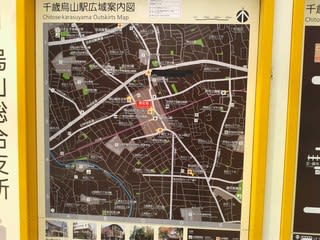

案内図。首都高・高架下。

案内図。首都高・高架下。

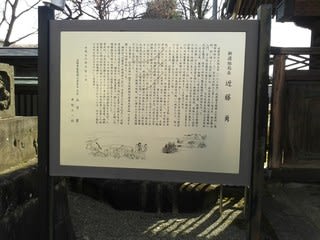

古い解説碑。

古い解説碑。

「小さい沖縄、生まれタウン」。

「小さい沖縄、生まれタウン」。

HPより)

HPより) (10:31)「日本橋より13㎞」ポスト。

(10:31)「日本橋より13㎞」ポスト。

1880年代のようす。水路は「玉川上水」。

1880年代のようす。水路は「玉川上水」。

現在のようす。新宿駅。右下に「天竜寺」、「新宿高」。

現在のようす。新宿駅。右下に「天竜寺」、「新宿高」。

「青梅街道」方向。

「青梅街道」方向。

ここを左折。

ここを左折。

(9:20)「日本橋から9㎞」ポスト。その分、省略。

(9:20)「日本橋から9㎞」ポスト。その分、省略。

「勿来橋跡」。

「勿来橋跡」。 ここでいったん上水と離れます。

ここでいったん上水と離れます。 振り返って望む。

振り返って望む。