4月15日(土)晴れ。一時にわか雨。

久々の甲州街道歩き。今回は、街道歩き最初の難関「小仏峠」越え。ハイカーが行き違う中での街道歩きです。じじばばと山ガールがけっこう目につきます。途中であった80歳代の老夫婦。爺さんはさっさと歩き、後からお婆さんが。

その小仏峠。登りは歩けたが、下山は膝に負担が。けっこう時間がかかる始末。途中で雨も降り出して、カサを出したり、たたんだり。で、何とかJR「相模湖駅」まで。「八王子駅」から「相模湖駅」まで、約30,000歩(18㎞)。

八王子宿

甲州街道の宿場であり、八王子十五宿、八王子横山十五宿とも呼ばれる。現在の東京都八王子市の市街地の元となった。飯盛旅籠が置かれ、戦後まで続いた。

1590年、後北条氏が豊臣秀吉と敵対し、八王子城は上杉景勝・前田利家らの北陸勢の猛攻を受けて落城した。その後小田原城が降伏し、北条氏照が兄の北条氏政とともに敗戦の責任をとって切腹すると、没収されたこの地方は後北条氏の旧領全域とともに徳川家康に与えられた。家康もまた後北条氏と同じく、家康の居城が置かれる江戸を甲州口から守るための軍事拠点として八王子を位置付けた。

しかし徳川氏は後北条氏のように八王子に支城を置かず、八王子城を廃城とした上で八王子を直轄領とした。八王子には関東各地の直轄領(御料)を支配する代官18人が駐在することとなり、武田家旧臣の大久保長安が代官頭をつとめてこの地方の開発を担当した。長安は甲州街道を整備し、八王子城下より東の浅川南岸の街道沿いに新たに八王子町を設けて旧八王子城城下の住民を街道沿いに移住させた。

徳川氏による八王子の開発の結果、1650年代までに現在の八王子の中心市街(八王子駅の北)には甲州街道に沿って何町も連なる大きな宿場町が完成し、「八王子十五宿(八王子横山十五宿)」とよばれるようになる。八日市・横山・八幡などの地名は滝山城の城下町から八王子城の城下町へ、そして八王子町へと受け継がれたものである。また徳川氏は武田氏や後北条氏の遺臣で軽輩の者を取り立てて八王子宿周辺の農村に住まわせ、普段は百姓として田畑を耕し、日光警護など特別な軍事目的の場合には下級の武士として軍役を課す八王子千人同心とした。

八王子宿への代官の駐在は1704年に廃され、関東御料の代官は江戸に移住する。なお、八王子宿は幕府直轄の天領であったが、江戸近郊の常として周辺の村には旗本や小大名の相給地も多く、一元的領域支配は行われていない。

(以上「Wikipedia」参照)

(8:41)宿場の中心地であった「横山」町。

郵便局の角には「野猿街道」起点の標識。

野猿街道

野猿街道

起点:東京都八王子市横山町 横山町郵便局前(国道20号〔甲州街道〕交点)

終点:東京都国立市谷保 青果市場東交差点(国道20号〔日野バイパス〕交点)

起点となる甲州街道直前は南向き一方通行の1車線の道路ですが、八王子市の打越交差点(国道16号交点)から国立市の青果市場東交差点までは4車線(片側2車線)という広い道路として整備されています。八王子市子安町五差路交差点から同市北野町南交差点(国道16号交点)からまでは2車線(片側1車線)。

「野猿街道」の名前は、同街道上にある八王子市の野猿峠(標高160m)に由来します。野猿峠は古くは猿丸峠や猿山通りと言い、旧由木村と八王子の中心部を結ぶ峠道。峠で休憩するために馬や牛に水を飲ませる水飲み場がありました。

(以上、「Wikipedia」参照)

旧道沿いらしい建物はほとんどありません。

(8:51)通りの右手、「夢美術館」前に「八日市宿跡」碑。

八日市宿跡について

八日市宿跡について

戦国時代の終わりごろ、それまで関東を治めていた後北条氏が滅ぼされると、豊臣秀吉の命を受け、徳川家康が新たな領主となりました。

家康の統治下となった八王子では、それまでの八王子城下(現在の元八王子)から現在の市街地へ街が移転され、新しい街づくりが始められました。まず東西の道(甲州道中)が整備され、東から横山・八日市・八幡の三宿が開かれました。

江戸時代に入ると、八王子は甲州道中の宿場町として、また地域経済の中心都市として発展しました。なかでも八日市宿は横山宿と並び本陣と脇本陣がおかれ、山上家や新野家が本陣役を務めるなど、八王子の中心的な役割を担っていました。

四のつく日は横山宿、八のつく日は八日市宿で六斎市が立ち多くの人々で賑わいました。

振り返って望む。

通り沿いには現代風なつくりにかつての意匠を取り入れた建物。

また、どっしりとした蔵造りの建物も見受けられます。

「長安祭」ポスター。

ここで

大久保長安について

・武田信玄・徳川家康の家臣として

天文14年(1545)、猿楽師の次男として生まれた長安は、甲斐国にて武田信玄に見出され、士分として武田家に仕え、民政や農政に従事しました。武田家滅亡後は、徳川家康に仕えますが、家康の重臣である大久保忠隣に庇護を受け、信任を得て、姓が「大久保」となります。家康支配下の甲斐国にて、民政のみならず幅広い分野で成果を挙げ、家康から高い評価を受けていました。

・大久保 長安の経緯

1545 天文14年 猿楽衆大蔵太夫の次男として生まれる

1573 元亀4年 このころ信玄の家臣となる

1582 天正10年 甲斐武田氏が滅亡

1590 天正18年 八王子城落城、徳川家康江戸入城、長安も家康に従う

1591 天正19年 多摩をはじめ周辺地域の検地を行う、髙尾山薬王院に禁制を出す

1592 文禄元年 八王子小門陣屋竣工、八王子のまちが元八王子から現在の場所に移る

1600 慶長5年 同心衆を千人とする(八王子千人同心のはじまり)関ヶ原の合戦で徳川秀忠に従い出陣、大和国の総代官に任ぜられる

1601 慶長6年 伊奈忠次らと東海道の整備を行い宿場を整える、石見銀山の奉行 となる、岐阜の総代官にも任命される

1603 慶長8年 家康が征夷大将軍に。佐渡一国を支配する、信濃の川中島藩の付家老を兼任、 官途名を「石見守」とする、東海道などに一里塚をつくる

1605 慶長10年 このころから家康の年寄衆として全国支配の基盤固めの諸政策を 行っている

1607 慶長12年 角倉了以を京から招聘して富士川の開発を行う

1610 慶長15年 福島藩(のちの高田藩)の付家老に就任

1613 慶長18年 駿府の地で中風により死去(69歳)

・長安が行った八王子の町づくり

天正18年(1590)、秀吉の命により関東に国替えになった家康に付き従い、武蔵横山領(八王子市)を中心とした幕府直轄地を統治しました。宿場の造成により、町を急速に発展させ、また、町の治安維持のために千人同心を組織しました。江戸を守る西の拠点として、八王子の新たな町づくりを行ったとされています。また、代官頭として関東一帯の統治も行い、検地や新田開発、寺社支配等、長安の活躍は多岐に渡ったと言われています。

・各地での長安の活躍

慶長5年(1600)の関ヶ原の合戦に従軍、食糧・武器・弾薬輸送などの後方支援や戦後処理に活躍しました。家康の天下統一後も全国をまたにかけて手腕を振るいますが、中でも石見・佐渡・伊豆の鉱山奉行としての活躍は目覚ましく、これにより幕府の財政基盤は整えられました。さらに山林の管理による町づくりの基礎となる大量の木材の供出など、徳川幕府の礎となる働きをしました。

参考文献:はちとぴNO.21

(以上、

HPより)

(9:01)「日本橋から46㎞」ポスト。

「こんにゃく屋」さん。

(9:08)その先が「追分」となります。

歩道橋の上から。左の道が「甲州街道」。

「甲州街道」。

道標。

追分の道標について

追分の道標について

この道標は文化8年(1811)、江戸の清八という職人(足袋屋)が、高尾山に銅製五重塔を奉納した記念に、江戸から高尾山までの甲州道中の新宿、八王子追分、高尾山麓小名路の三ヶ所に立てた道標の一つです。

その後、昭和20年(1945)8月2日の八王子空襲によって4つに折れ、一部は行方不明となってしまいました。基部は地元に置かれ、一部は郷土資料館に展示されていました。

このたび、地元の要望を受け、この道標が復元され、当地に建立されました。2段目と4段目は当時のままのもので、それ以外は新しく石を補充して復元したものです。

八王子市教育委員会 平成15年5月

左 甲州道中 高尾山口 右 あんげ道(注:案下道・「陣馬街道」のこと)

「八王子千人同心屋敷跡」碑。

八王子千人同心

八王子千人同心

江戸幕府の職制のひとつで、武蔵国多摩郡八王子(現・東京都八王子市)に配置された郷士身分の幕臣集団のことである。その任務は甲州口(武蔵・甲斐国境)の警備と治安維持であった。

寛政12年に集団で北海道・胆振の勇払などに移住し、現在の苫小牧市、白糠郡白糠町の基礎を作った。

・・・千人同心は、甲斐武田家の滅亡後に徳川氏によって庇護された武田遺臣を中心に、近在の地侍・豪農などで組織された。甲州街道の宿場である八王子を拠点としたのは、武田家遺臣を中心に甲斐方面からの侵攻に備えたためである。甲斐が天領に編入され、太平が続いて国境警備としての役割が薄れると、1652年からは交代で家康を祀る日光東照宮を警備する日光勤番が主な仕事となった。江戸幕府では槍奉行配下の軍隊を持った。江戸中期以降は文武に励むものが多く、荻原重秀のような優秀な経済官僚や、昌平坂学問所で新編武蔵風土記稿の執筆に携わった人々、天然理心流の剣士などを輩出した。天然理心流は家元の近藤家が千人同心だったこともあり、組織内にある程度習うものもいた。

千人同心の配置された多摩郡はとかく徳川の庇護を受けていたので、武州多摩一帯は同心だけでなく農民層にまで徳川恩顧の精神が強かったとされる。この事から、千人同心の中から後の新選組に参加するものが複数名現れるに至った。

・・・千人同心は警備を主任務とする軍事組織であり、同心たちは徳川将軍家直参の武士として禄を受け取ったが、その一方で平時は農耕に従事し、年貢も納める半士半農といった立場であった。この事から、無為徒食の普通の武士に比べて生業を持っているということで、太宰春台等の儒者からは武士の理想像として賞賛の対象となった。

八王子の甲州街道と陣馬街道の分岐点に広大な敷地が与えられた。現在の八王子市千人町に、千人頭の屋敷と千人同心の組屋敷があったといわれる。

千人同心が武士身分であったかについては疑問も多い。従来は千人同心だったもの達の主張に従い武士(御家人)だったというのが通説であったが、近年に入り現存する史料などの研究が進むと、武士身分としての実態が伴っていなかったことが判明してきている。

・・・

(以上、「Wikipedia」参照)

道標。

道標。 現状。

現状。

↓

↓

道標。

道標。 現状。

現状。

↓

↓

中央道方向。

中央道方向。

狸の置物。標高548㍍。

狸の置物。標高548㍍。

HPより)

HPより)

HPより)

HPより)

???

???

木々の向こうには中央道の橋脚。

木々の向こうには中央道の橋脚。

←が「小仏峠」。

←が「小仏峠」。

HPより)

HPより)

「こんにゃく屋」さん。

「こんにゃく屋」さん。

透明板で覆われた弾痕。

透明板で覆われた弾痕。 色タイル。点在しています。

色タイル。点在しています。

HPより写真をお借りしました。

HPより写真をお借りしました。 「上人塚」。古墳。

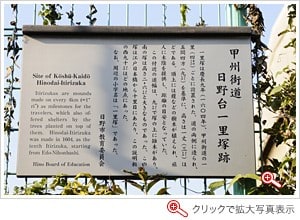

「上人塚」。古墳。 「日野台一里塚跡」。日本橋から10里目。

「日野台一里塚跡」。日本橋から10里目。

HPより)

HPより)

公式HPより)

公式HPより)

HPより拝借します。

HPより拝借します。

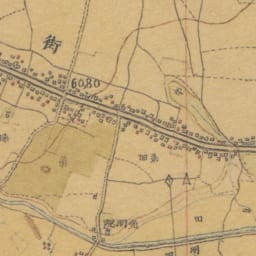

↑に「日ノ渡シ」とある。

↑に「日ノ渡シ」とある。

↓が左折するところ。

↓が左折するところ。

現在のようす。

現在のようす。

ようこそ 「新撰組」のふるさと 日野へ。

ようこそ 「新撰組」のふるさと 日野へ。

石倉造りが並ぶ。

石倉造りが並ぶ。

HPより)

HPより)

図で、南北に進む緑道。

図で、南北に進む緑道。

(8:51)「高安寺」。藤原秀郷の館跡といわる。

(8:51)「高安寺」。藤原秀郷の館跡といわる。 「片町」。

「片町」。