CINARLI CAMII(チュナルルジャーミー)は、ギリシャ人が住んでいた頃は

AGIOS YORGOS(アギオスヨルゴス)教会でした。

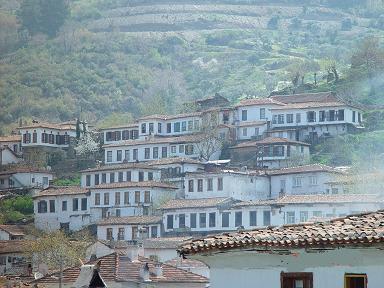

日本からの友達と一緒のイズミルツアー第二日目は、またまた私のお気に入りの「AYVALIK(アイヴァルク)」へ。イズミルに住むようになってから確か5回目の訪問になります。ぎりぎり日帰りができる距離であること、街がそれほど大きくなく歩いて回れること、古い石畳とギリシャ風の建物が残っていて異国情緒にあふれること、そして何よりも海が美しく、きれいな松の木の緑がとびきり青空に映える場所であることが私のお気に入りの理由。

SAATLI CAMII(サアトルジャアミー:時計のあるモスク)は、

かつてのAGIOS YANNIS(アギオスヤニス)教会。

左右に見えるのは荷馬車の荷台。まだまだ荷馬車が現役です。

AYVALIK周辺はオリーブ製品の一大生産地。

イズミルを抜けてAYVALIKまでの道を車で走っているとオリーブ工場のにおいが強烈です。

まずは車を駐車してAYVALIKの街並みを散策。写真を写すことが好きな友達は、好みの被写体を見つけると糸の切れた凧の様になって(ごめん)あちらへすーっ、こちらへさーっと消えていきます。AYVALIKの通りはくねくねと迷路のようになっているので一つ道を曲がってしまうともう姿が見えなくなります。

どこへ消えたのかうろうろと後ろを追いかけながらもなんだか友達が喜んで写真を写しているそんな姿を見るのが嬉しいのでした。

トルコでは魚の新鮮さをアピールする為にえらを見せて売っていることも。

今回の大収穫はこれですこれ!写真の真ん中辺にやる気なさそうに転がっている赤っぽい瓶が見えますか?なんだと思いますか?これ、ウニなんです!以前「FOCA(フォチャ)」へ行った時も岸壁に海がびっしり張り付いていたのを舌なめずりしてみていた私、TVでAYVALIKにはトルコでただ一人ウニをむく(?)おじさんがいると紹介していたのを見て「ウニ」「ウニ」「ウニ」…と夢見ていました。前に来た時も魚市場やレストランで訊ねたのですが「特別なレストランに卸しているだけで小売はしていない」と言われたものでした。

今回写真撮影のために寄ってみた港の魚市場、こんなに無造作に放ってあったけれど見逃しませんでした。突進しながらも高かったらどうしようと夫に話しながら「10YTL 以下だったら買うから」と小声で宣言してから値段を聞くと、「10YTL!今届いたばかりだから新鮮だよー」と私の小声を聞いていたかのような返事。即決でした。

CUNDA ADASIの倒れそうな教会跡。

SEVIM VE NECDET KENT KITAPLIGI

CUNDA ADASI のある家の玄関で。

AYVALIKと橋で繋がっているCUNDA ADASI(ジュンダアダス=ジュンダ島)では、前回遠くから眺めただけだったDEGIRMEN(デイルメン=粉引き小屋)を見に行ってみました。2007年の8月にトルコの財閥ラフミコチ氏の「コチ美術館文化財団」によりきれいに修復・復元された「SEVIM VE NECDET KENT KITAPLIGI(セヴィム&ネジデト ケント図書館)」とのことでした。NECDETさん(SEVIMさんは妻)と言うのは第二次世界大戦時にフランスはマルセイユのトルコ総領事としてユダヤ系のトルコ人達がアウシュビッツへ送られるのを救ったトルコのシンドラー、杉原千畝のような人物であったようです(ちなみにこの方の息子であるMUHTAR KENT(ムフタルケント)氏は、2007年7月にザ・コカコーラ・カンパニーの社長兼最高執行責任者に就任しています)。あいにくこの日は休館日、ここからの景色だけでも充分行った価値はありましたが。

SEVIM VE NECDET KENT KITAPLIGIから眺めた小さな島には修道院跡が。見えますか?

この日、一番友達に見せたかったもの、それは「SEYTAN SOFRASI(シェイタンソフラス)」の景色、そしてそこに沈む夕陽でした。トルコで私が好きなMANZARA(マンザラ=景色)ベスト5に入ること間違い無しのお薦めポイントです。写真では本当に素晴らしさを感じていただくことが難しいのです。あの場所であの空気を吸いながらぜひいつか眺めて頂きたい…。

食卓のような形の地形のせいで「悪魔の食卓」などと呼ばれるようになったのでしょうか。眉唾物もいいところですが、「悪魔の足跡」まであるんですよ。ずいぶん大きくてこの悪魔は靴を探すのがさぞ大変だったと思いますがこれはまあ観光地につき物のご愛嬌でしょうか。でもここに座ってこの景色の一部になって見ると、悪魔達が食卓を囲んでいたのもうなずけるような気がしてくるのが不思議です。

世界を旅する「不思議な世界旅行さん」のブログ。ただいまトルコシリーズ絶賛公開中!

すばらしい写真満載です。これだけ宣伝したら何か出るかな?

☆現在のイズミル☆

りんごの花かなあ。

りんごの花かなあ。

。

。

中央に見える大きな丸い玉が噴出す水の上でぐるぐる回っています。

中央に見える大きな丸い玉が噴出す水の上でぐるぐる回っています。

これがMUSMULA。

これがMUSMULA。

KIMIZ(クムズ)。

KIMIZ(クムズ)。