みなさんこんばんは。

いつものことではありますが、ブログ更新が滞ってしまいまして、誠に申し訳ない限りです。

実はワタクシ、久々に1/12のレースで最下位となってしまいました。

ええ、別に不調でもなく、マシンも良く走っていましたが、でも最下位でしたね。

で、もう人間が57歳と衰えが来て、もう1/12レースに参戦しては他の方のご迷惑になるレベルカモ?

と思ったりしていたらブログ更新も遅れた、ということにしときましょうかね。

この辺のところについてはまた別の機会に紹介しますね。

さて、久々更新のDAYTONA500耐久レースは5時間を過ぎたところで急速に天候が怪しくなってきました。

もし雨が降ってくると、スポンジ2駆が基本のLMPクラスのマシンはとても厳しくなる状況となってしまいます。

実際、朝一の練習時間には雨あがりの路面でかなり苦戦した我がチームとしては、このまま天気が持ってくれれば、、、

という感じではありました。

でも、実際には残り2時間強の時点で雨が降り始め、ほどなくして雨量はまして完全なウェット路面となってしまい、

我がチームは朝一に選定した前後F104用のラバータイヤに換装して対処しました。

が、朝一より路面のウェット状況は悪化しており、更に夜7時の路面温度もかなり下がったせいか、

マシンコントロールはとても厳しい状況と相成ってしまいました。

それでもチームのみんなは6時間経過して疲れた状況でもめげずに、何とかマシンをコントロールしてコースに留まり続け、

完走を目指しているかと思えばLMPクラス3位を死守しようという活気に満ちている状況でした。

ここで順位に目を移してみると、なんと総合4位にいつの間にか浮上しており、LMPクラス2位を僅差で争う状況でした。

どうやらいくつかのチームが雨によるメカトラブルで後退したり、バッテリー充電が間に合わずペースを大幅に落とすなど、

8時間20分という長時間レースにつきものの厳しさが他チームにも大きく影を落としていたようでした。

我がチームの現状では、ワタシのミスでの7分間の無駄なSTOPと、ウェット路面でのマシンコントロールの難しさという、

この2点がリスクといえる状況ではありますが、メリットとしてはマシンの燃費調整を事前から上手く織り込んでいたのと、

バッテリー交換時間が他チーム比で極めて早いという点、更にはウェットでのマシン防水対策の3点が挙げられると思います。

燃費とバッテリー交換時間については既に説明しましたが、マシン防水対策はワタシの経験に基づいた対策にて、

少し自信がありました。

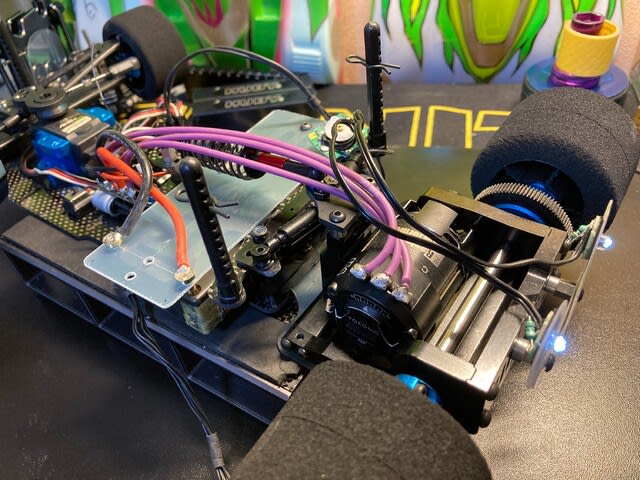

ワタシは受信機とアンプをマスキングテープで囲うように貼り込んで、あとはこの画像にはありませんが、

ポリカボディの切れ端でアンプと受信機の周りを囲うのみで対処しました。

これだと、受信機とアンプの上方とか、ポリカの囲いの隙間から雨水は入り込みますが、入った雨水は

直ぐにマシン後方に流れて行って溜まることはありません。

こうすることによって、受信機とアンプが雨水に浸水してしまうことを防止したワケです。

一方、他のチームは小さなお弁当のおかずとかを入れるタッパにメカを入れて、配線部分をコーキングして、

完全に雨水から遮断する手法をとっていましたが、ワタシの経験によれば少しでも水が漏れて入ってしまうと、

タッパ内に溜まった水にメカが浸かってしまい、メカトラブルが発生し易くなるんですよね。

なので雨水対策は遮断ではなく排水性を主として、雨水のスプラッシュがメカに直接当たらず、当たっても

できるだけ雨水を弾いてすぐに排水する方策が結果的に良いことが多いというワケですね。

レース後のマシンはこんな感じでしたが、それでも大きなメカトラブルは発生しませんでした。

ただ、2回ほどマシンが途中で停まり、ヒヤリとする場面はありましたが、それはバッテリーの端子部ケースが割れて、

コーナーで瞬間的にGが掛かった際に接触不良が起きて瞬停が発生してしまったのが原因と後で判明しました。

その後もウェット路面で苦戦した我がチームは、それでもラップペースを大きく落としながら残り1時間を切ったところで、

なんと総合3位、LMPクラス2位にまで順位を上げていました。

上位2チームとは20周差なので何かあれば追いつくかもしれないところまできました。

ここでワタシの運転順になりましたが、あまりの路面状況でスピンせずに1周できない状況に、直ぐにピットイン。

タイヤを残してあった新品ラバータイヤに交換するものの改善せず、ラップペースがベストの23秒から48秒まで落ちたところで、

チームメートからスポンジを試したいとのリクエストを貰い直ぐに再ピットイン。

タイヤを前後スポンジに戻して走らせると意外や、かなりマシンは改善してスピンの頻度は下がり、ラップペースも30秒後半に改善しました。

残り30分でウチのエースドライバーに交代、最後まで走り切ってもらうことにしました。

バッテリー2パック分ではありますが、最後の2パックはほぼフル充電状態で準備できており、順位維持に期待して送り出します。

残り30分は多少スピンもありつつも流石はエースドライバーの貫禄で、上位2台とのラップ差を詰めていき、後方4位以降を引き離します。

健闘するもついに8時間20分が経過して、それでもマシンは無事コールラインまで送り届けてもらい、完走でゴールすることができました。

総合3位、LMPクラス2位でした。

ワタシの個人的なお遊びにお付き合いして戴いたチームのみんな、本当にありがとうございました。

そして、このレースを主催して戴いたみなさま、レースにご参加戴いたみなさま、本当にありがとうございました。

また来年も可能であれば参加して、一緒に耐久レースを盛り上げていきたいですね。