名護市長選で渡具知氏が当選してひとまず良かったです。これからの市政に期待ですが、筆者も渡具知氏を(遠くからですが)応援したものとして(ネオパークオキナワ(名護自然動植物公園)と名護市長選)、振興策を考えてみました。

名護市もそうですが、沖縄北部には年間300万人が訪れる沖縄美ら海水族館(国頭郡本部町)を筆頭に既に観光地が非常に多い印象があります(本部町・名護市の観光地まとめ 実は有名観光地数が最多!? スマートマガジン 2016.01.22)。安倍政権はアクセス道路の建設を加速させていくと思いますし、各施設がそれぞれ不断の改善をすることは重要だと思いますが、今必要なのは新しい施設ではないんだろうと思います。ポテンシャルは十分なので、今あるものを活かす方向性で考えてみようということですね。調べていて、名護市を考える時に名護市ばかりを考えるのは実は適当ではないのではないかと感じました。本部町や今帰仁村など沖縄北部には魅力的な観光地も多く、名護市は周辺町村と連携しながら、沖縄北部の拠点としての性格を強めていくべきなんだろうと思います。滞在型観光を意識した渡具知氏のリゾート構想はそういう意味で妥当だと考えます(稲嶺氏・パンダ誘致VS.渡具知氏・リゾート構想 名護「素通り観光」、市長選で論戦(朝日 稲嶺氏・パンダ誘致VS.渡具知氏・リゾート構想 名護「素通り観光」、市長選で論戦 2018年1月31日16時30分)。名護に泊まってもらって、名護市の観光地は勿論、本部町や今帰仁村、ヤンバル、あるいは周辺の島々に足を伸ばしてもらおうということですね。ただ、名護市が手助けするのはいいとしても、基本的には投資は民間主導で行うべきです。

話は少し逸れますが、沖縄方言には沖永良部与論沖縄北部諸方言(ウィキペディア)という区分があって、本島中南部と北部とでは言葉が少し違うようですが、鹿児島県奄美群島に属する与論島や沖永良部島と沖縄北部は言葉が近いようですね。名護自動車学校に与論島や沖永良部島の教習生が宿泊することもあるようです(名護自動車学校へのアクセス 名護自動車学校)。名護市にある北部地区医師会病院は1市1町7村(名護市 本部町 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 伊江村 伊平屋村 伊是名村)で構成される北部保健医療圏の地域医療支援病院の承認を受けた急性期病院のようですが、ドクターヘリの出勤範囲に与論島(奄美本島より名護の方が近い)を入れることは考えられるかもしれません。今社会保障費を抑制するという話がある時に、お金のかかるヘリの配備を言うのもなんですが、既にあるものの活用は大事ですし、救命にはスピードが必要なのであって、命はお金で買えるものではないというのも事実です。でも、町を歩いてみると「電柱邪魔だな」って思いますね。ヘリが街中を飛んでいるのも見たことありませんし、日本は過密で細長い列島ですから、今ひとつ普及していないのにはそれなりの訳があるんだろうと思いますが、離島を見捨てるのでなければ、ヘリが必要なのもまた事実ではなかろうかと思います。また、無電柱(笑)と筆者は思ってましたが、東京で無電柱は、観光面というよりは、ヘリを飛ばして救急医療体制を充実できるなら、考えられるのかもしれませんね。それも出来れば地元の人がお金を出してやるのが望ましいと思いますけどね(無電柱化の意外な効果!命を救うドクターヘリの活用にも無電柱化が必要です! GeoRhizome Co 2017.09.05)。ドクターヘリに関してはドクターヘリのすすめ―日本の救急医療体制を補強する(株式会社ANA総合研究所)が詳しいです。救急救命士にも触れていますが、今は「本来消防署などで待機する救急車を病院に常駐させ、救急救命士や医師を乗せて出動する「救急ワークステーション」が広がっている。」ようです(防災評論 第51号)。救急救命士(ウィキペディア)を参考にしましたが、>救急救命士法第44条第2項で「救急救命士は、救急用自動車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって厚生労働省令で定めるもの(以下この項及び第53条第2号において「救急用自動車等」という。)以外の場所においてその業務を行ってはならない。ただし、病院又は診療所への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において救急救命処置を行うことが必要と認められる場合は、この限りでない。」と定められている。つまり、救急現場もしくは救急車などでの搬送途上以外で救急救命士が業務を行うことは許されていない。したがって、救急救命士の資格を取得していたとしても、いつでもどこでも処置を行えるというわけではない。>今日において、消防や自衛隊・海上保安庁などに所属せず、資格を全く生かすことができていない救急救命士の有資格者が、実は数多く存在している。同じ公安職だと消防の併願先に多い警察にも有資格者は存在するが、救急救命士としての業務を行う機会は一切ない。このように、救急救命士の数は国内ですでに 飽和状態 に達している にも関わらず、救急救命士の養成学校は2016年現在も増え続けている。・・・ということのようです。救急救命士の資格を持った人が多いのに、仕事がない現状は変えてもいいのかもしれません。例えば、ANA総合研究所のPDFが挙げていましたが、ロンドンやシアトルでは自転車で救急救命士がかけつけて救命率を向上させているのだそうです。このやり方の細部は不明ですが、例えば有資格者がそれぞれの拠点から自転車やバイクで連絡があったら駆けつけることができるように法改正して体制を整えれば、それほどコストをかけずに日本でも救命率が向上する可能性もあると思います。また、離島と救急医療を考えるなら、ヘリより速度がある民間版オスプレイを考えるのも一案かもしれません(伊社が開発中の垂直離着陸できる“民間版オスプレイ”1機20億円なり ニュースイッチ 2015年07月08日)。開発中ですし、お高いようですが。それは兎も角、オスプレイはいろいろ言われますが、滑走路を必要としないあるいは短い滑走路で済む垂直離着陸機は同様の特性を持つヘリより早いという特性もあって、米軍は合理性が無いのにオスプレイを配備している訳ではないと思います。

ここで本題ですが、名護振興のひとつの柱としてサイクリングがあっていいのではないかと思います。これには観光と健康の2つの意味があります。

まずは観光ですが、離島エリアが上位に!サイクリングに人気の旅行先ランキング発表(リトレンゴ)を参照すると、サイクリングに人気の旅行先ランキングTOP10に(いずれ取り上げますが)1位の愛媛県今治・しまなみ海道、3位の広島県福山・尾道・しまなみ海道、10位の愛媛県松山・道後といった地元の他に5位長崎県壱岐島、6位兵庫県淡路島、7位沖縄県中部(宜野湾・北谷・沖縄・うるま・読谷)といった島の活躍が目立ちます。壱岐では壱岐サイクルフェスティバルをやってますし、淡路ではサイクリングマップ発行などの取り組みがあって(「淡路島サイクリングマップ」発行について 兵庫県)、沖縄のうるま市でもアピールページ「自転車で、とっておきのうるまを感じる旅へ」(うるま時間)がありますね。

名護の観光に関しては、絶対ハズさない!名護の観光スポット30選(Outfitter(アウトフィッター))を参照しましたが、自転車で行けばいいのでは?と思うスポットが幾つもありますね。例えば古宇利大橋(今帰仁村ですが)やワルミ大橋です。橋に自動車で行くと止まって景色を楽しむことも出来ませんし、徒歩では行き来が大変でしょう。名護(や周辺地域)を自転車で楽しむページとしては、コースを延長して古宇利島の絶景をライド! 「この時間が永遠に続けばいいのに…」(cyclist.sanspo.com 2013/12/20 06:00)、レンタサイクルでのんびりおさんぽ旅(美らテラス)、観光しながらのんびり走るポタリングコース・レンタサイクルで気軽に自転車旅に出かけよう!>名護は、周辺に見晴らしの素晴らしいポイントがたくさんあります。本部半島をぐるりと一周するのも良いですし、古宇利大橋を渡るのも左右に海が広がって爽快ですよね。慣れている方は辺戸岬まで往復するのもちょうど良い距離かと思います。辛い時や挫けそうな時には、目の前に海がある・・・サイクリング終わりのビールは最高です!(一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー(OCVB) 2014.12.26・2017.02.23)があるようです。OCVBのSports Islands 沖縄とはを見てもサイクリングにしろトレッキングにしろ、出来る場がないと話になりませんから、那覇メインは有り得ないんだろうと思います。そう考えると、名護が中心になって沖縄本島北部が連携して、Sports Islands 沖縄を目指しては如何でしょうか?例えばハワイでもスポーツは盛んですよね(ハワイでスポーツを楽しむ情報サイト「スポナビハワイ」)。ホノルルマラソンは日本で著名ですが、スポーツで知名度が上がれば、観光にも波及するんじゃないかと思います。ハワイは基地の島でもありますが、観光と軍事が調和しないということもありません。

筆者が独自に気になるのは今帰仁城ですね(今帰仁村ですが)。7.8キロ離れていますが、今帰仁村の運天港(ウィキペディア)には、源為朝が伊豆大島から逃れて来る最中に暴風雨に遭い、「運を天に任せて」辿り着いた地だとする伝説があって、港には上陸の碑が建っており、17世紀に薩摩軍が琉球侵攻した際、沖縄本島への第一歩を踏み入れたのは当港だったと言われ、以来、薩摩との航路として利用されたといい、第二次世界大戦前は、奄美群島や近隣離島との流通の中心地として農作物等を取り扱ったほか、日本本土向けの黒糖の積出港として栄えたそうです。城ブームもありますし、自転車で行くのもいいのではないでしょうか?登り坂は避けられませんが、チャレンジした人もいるようです(自転車で日本100名城ツーリング 今帰仁城 1 第30回 RITEWAY PRODUCTS JAPAN)。ヒルクライムのテクニックは例えばもっとラクになる!ヒルクライムテクニック(サイクルスポーツ.jp)参照(どのページがいいかは分かりません)。しまなみ海道でもワザワザヒルクライムする人もいるようです(亀老山だけならまだしも・・・、しまなみヒルクライムサイクリング お山の大将 Web Diary Ⅱ(個人ブログ))。一度しまなみ海道をサイクリングしたことがありますが、筆者の感想では、ワザワザヒルクライムしなくても橋や通常のアップダウンだけでも十分ヒルクライムだろと思いますが。苦労はあるかもしれませんが、歴史ロマンに興味があるなら、アリじゃないかと。

サイクルツーリズムを取り巻く環境・委員会の検討範囲(国土交通省 北海道開発局)を参照すると、サイクルツーリズムの魅力として、≪魅力≫自分の足で移動する⇒地域の良さを満喫 ・健康的・スポーツ・達成感・五感で感じられる・移動すること自体が楽しい・安く移動できる・自然や地元民との距離感・仲間意識・ファッション・気軽に止まれる・お腹がすくから食事がおいしいが挙げられています。ただ食事をとるよりは、ほどほどの運動をして食事をとった方が楽しめるのかもしれませんね。留意点もありますから、自治体のサポートも必要なようです。自転車活用推進法も成立していますね。サイクルツーリズムの取組事例として挙げられているのは、愛媛の他に滋賀・奈良・茨城・広島・島根・宮崎・ドイツ・台湾・○国(スミマセン)です。那覇を中心とした沖縄では、サイクルツーリズムの発想は薄いかもしれませんね。名護や北部は(できれば沖縄県の協力も得て)独自にサイクルツーリズムに取り組んでみるのもいいのではないでしょうか。

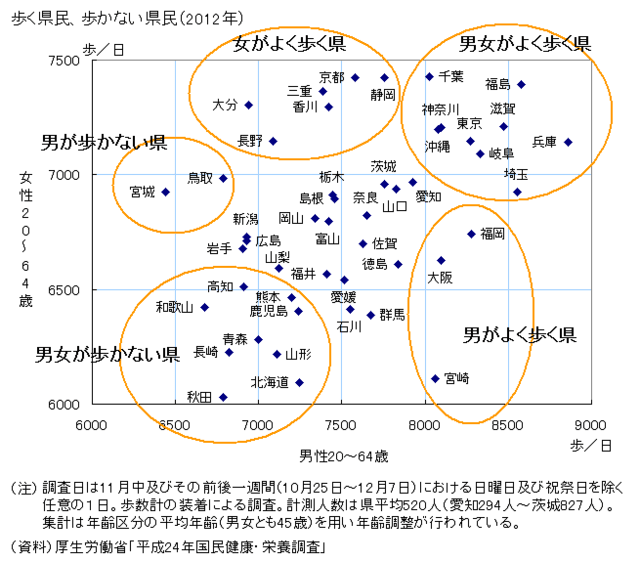

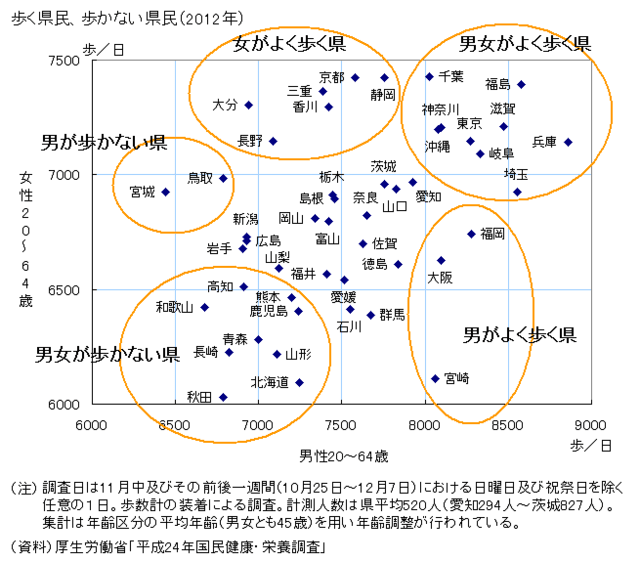

観光客だけでなく、健康増進の意味で地元の方もサイクリングは如何でしょうか?【2014年10月号】 心身に効く!自転車健康術 秋風に乗って♪ゆるサイクリングのススメ(Yomeishu)を参照すると、有酸素運動がいいみたいですね。リンク先では荒川自転車道が挙げられていますが、松山にも重信側自転車道があります。自転車道を自転車で走ると歩道を自転車で走るより何か特別な気分がして気持ちいいので、機会があれば通りたくなる気持ちは分かりますね(サイクリングだけを楽しむ趣味はありませんが、自転車慣れしていますし、筆者も割合好きな方です)。ストレス解消にも!自転車の健康効果と続けるためのコツ(ヘルスケア大学)でも健康と自転車について触れられています(>ジムなどにある自転車型のトレーニングマシンでも自転車と同等の効果が期待できますが、室内なので景色が変わることはなく、心地よい風を感じることもできません。外界からの刺激やリラックス効果がないため、飽きやすいというデメリットがあります。家に置ければテレビなどを見ながら行うこともできますが、やはり長期間続けるのであればサイクリング用の自転車で外を走るのがベストと言えるでしょう)。適度に体を動かすと脳にもいいといいますし、如何でしょうか?筆者は高校の時の通学手段として自転車を利用して(片道40分)完全に慣れてしまいましたし、その後も様々な理由で運動不足にはなっていないと思いますが、自動車通勤でデスクワークの「普通の社会人」はあえて運動することも必要かもしれません。過密の那覇周辺よりは、北部の方がサイクリングなど運動し易い環境にあって健康増進はし易いのかもしれませんね(東京ぐらい大都会になると逆に歩き回ることになるんですが。筆者は東京に10年以上住んでおり体験していますが、例えば都会人の歩行距離の長さは異常 徒歩5分とか田舎じゃ車で行く距離(哲学ニュースnwk 2013年01月11日14:30)を参照してもいいと思います)。ただ、沖縄県の人も2012年のデータですが、東京並みに歩いているようです(その理由は良く分かりません)。

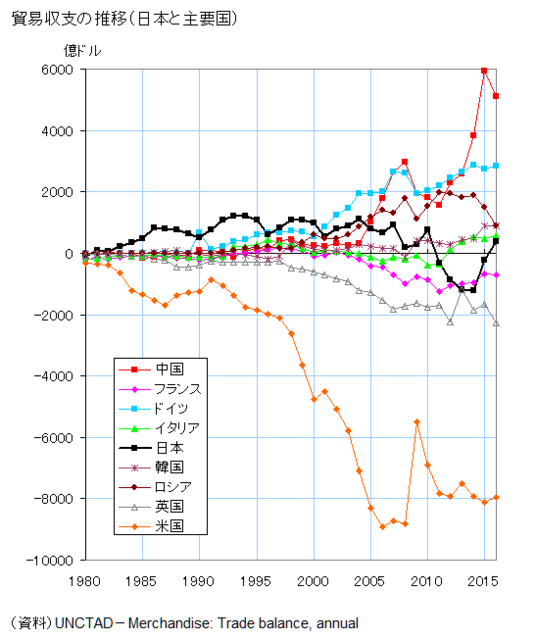

社会実情データ図録

長寿県と下位県の差は? 「働き盛り」への対策が課題 滋賀「地道な取り組みが奏功」(産経ニュース 2017.12.13 18:14)

>厚生労働省が13日公表した平成27年の都道府県別平均寿命。男性で初の首位、女性でも前回より順位を8つあげた滋賀県では、官民一体で栄養調査や運動などの取り組みを行ってきた。

>滋賀県によると、脳卒中など生活習慣病の予防に結びつけるための県独自の栄養調査を、昭和61年から数年おきに実施。運動などに1日15分を使うよう、県民に呼びかけてきた。

>沖縄県でも若い世代の死亡率が他県より高いのが特徴。県の担当者は「公共交通が限られるため車の移動が多いことや、アルコール摂取量が多いなど食生活にも問題がある」と分析し、この世代に向けた対策を重点的に行いたいとしている。

滋賀県はサイクルスポーツにも力を入れているようですし、よく歩く県のようです。名護も如何でしょうか?お酒を飲むのが止められないとしても、例えば休日にでもお酒が抜けた状態で運動するといいのかもしれません(お酒を飲む人はウォーキングをしよう 飲酒のリスクを運動で帳消しに 一般社団法人 日本生活習慣病予防協会 2016年10月04日)。

沖縄はITに力を入れているようですが、名護にも例えばテレワークセンターがありますよね。農業をやっている人に趣味で運動は必要ないでしょうが、ライフスタイルは変わっていますから、変化にあわせた政策を考えるといいのではないかと思います。

名護市もそうですが、沖縄北部には年間300万人が訪れる沖縄美ら海水族館(国頭郡本部町)を筆頭に既に観光地が非常に多い印象があります(本部町・名護市の観光地まとめ 実は有名観光地数が最多!? スマートマガジン 2016.01.22)。安倍政権はアクセス道路の建設を加速させていくと思いますし、各施設がそれぞれ不断の改善をすることは重要だと思いますが、今必要なのは新しい施設ではないんだろうと思います。ポテンシャルは十分なので、今あるものを活かす方向性で考えてみようということですね。調べていて、名護市を考える時に名護市ばかりを考えるのは実は適当ではないのではないかと感じました。本部町や今帰仁村など沖縄北部には魅力的な観光地も多く、名護市は周辺町村と連携しながら、沖縄北部の拠点としての性格を強めていくべきなんだろうと思います。滞在型観光を意識した渡具知氏のリゾート構想はそういう意味で妥当だと考えます(稲嶺氏・パンダ誘致VS.渡具知氏・リゾート構想 名護「素通り観光」、市長選で論戦(朝日 稲嶺氏・パンダ誘致VS.渡具知氏・リゾート構想 名護「素通り観光」、市長選で論戦 2018年1月31日16時30分)。名護に泊まってもらって、名護市の観光地は勿論、本部町や今帰仁村、ヤンバル、あるいは周辺の島々に足を伸ばしてもらおうということですね。ただ、名護市が手助けするのはいいとしても、基本的には投資は民間主導で行うべきです。

話は少し逸れますが、沖縄方言には沖永良部与論沖縄北部諸方言(ウィキペディア)という区分があって、本島中南部と北部とでは言葉が少し違うようですが、鹿児島県奄美群島に属する与論島や沖永良部島と沖縄北部は言葉が近いようですね。名護自動車学校に与論島や沖永良部島の教習生が宿泊することもあるようです(名護自動車学校へのアクセス 名護自動車学校)。名護市にある北部地区医師会病院は1市1町7村(名護市 本部町 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 伊江村 伊平屋村 伊是名村)で構成される北部保健医療圏の地域医療支援病院の承認を受けた急性期病院のようですが、ドクターヘリの出勤範囲に与論島(奄美本島より名護の方が近い)を入れることは考えられるかもしれません。今社会保障費を抑制するという話がある時に、お金のかかるヘリの配備を言うのもなんですが、既にあるものの活用は大事ですし、救命にはスピードが必要なのであって、命はお金で買えるものではないというのも事実です。でも、町を歩いてみると「電柱邪魔だな」って思いますね。ヘリが街中を飛んでいるのも見たことありませんし、日本は過密で細長い列島ですから、今ひとつ普及していないのにはそれなりの訳があるんだろうと思いますが、離島を見捨てるのでなければ、ヘリが必要なのもまた事実ではなかろうかと思います。また、無電柱(笑)と筆者は思ってましたが、東京で無電柱は、観光面というよりは、ヘリを飛ばして救急医療体制を充実できるなら、考えられるのかもしれませんね。それも出来れば地元の人がお金を出してやるのが望ましいと思いますけどね(無電柱化の意外な効果!命を救うドクターヘリの活用にも無電柱化が必要です! GeoRhizome Co 2017.09.05)。ドクターヘリに関してはドクターヘリのすすめ―日本の救急医療体制を補強する(株式会社ANA総合研究所)が詳しいです。救急救命士にも触れていますが、今は「本来消防署などで待機する救急車を病院に常駐させ、救急救命士や医師を乗せて出動する「救急ワークステーション」が広がっている。」ようです(防災評論 第51号)。救急救命士(ウィキペディア)を参考にしましたが、>救急救命士法第44条第2項で「救急救命士は、救急用自動車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって厚生労働省令で定めるもの(以下この項及び第53条第2号において「救急用自動車等」という。)以外の場所においてその業務を行ってはならない。ただし、病院又は診療所への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において救急救命処置を行うことが必要と認められる場合は、この限りでない。」と定められている。つまり、救急現場もしくは救急車などでの搬送途上以外で救急救命士が業務を行うことは許されていない。したがって、救急救命士の資格を取得していたとしても、いつでもどこでも処置を行えるというわけではない。>今日において、消防や自衛隊・海上保安庁などに所属せず、資格を全く生かすことができていない救急救命士の有資格者が、実は数多く存在している。同じ公安職だと消防の併願先に多い警察にも有資格者は存在するが、救急救命士としての業務を行う機会は一切ない。このように、救急救命士の数は国内ですでに 飽和状態 に達している にも関わらず、救急救命士の養成学校は2016年現在も増え続けている。・・・ということのようです。救急救命士の資格を持った人が多いのに、仕事がない現状は変えてもいいのかもしれません。例えば、ANA総合研究所のPDFが挙げていましたが、ロンドンやシアトルでは自転車で救急救命士がかけつけて救命率を向上させているのだそうです。このやり方の細部は不明ですが、例えば有資格者がそれぞれの拠点から自転車やバイクで連絡があったら駆けつけることができるように法改正して体制を整えれば、それほどコストをかけずに日本でも救命率が向上する可能性もあると思います。また、離島と救急医療を考えるなら、ヘリより速度がある民間版オスプレイを考えるのも一案かもしれません(伊社が開発中の垂直離着陸できる“民間版オスプレイ”1機20億円なり ニュースイッチ 2015年07月08日)。開発中ですし、お高いようですが。それは兎も角、オスプレイはいろいろ言われますが、滑走路を必要としないあるいは短い滑走路で済む垂直離着陸機は同様の特性を持つヘリより早いという特性もあって、米軍は合理性が無いのにオスプレイを配備している訳ではないと思います。

ここで本題ですが、名護振興のひとつの柱としてサイクリングがあっていいのではないかと思います。これには観光と健康の2つの意味があります。

まずは観光ですが、離島エリアが上位に!サイクリングに人気の旅行先ランキング発表(リトレンゴ)を参照すると、サイクリングに人気の旅行先ランキングTOP10に(いずれ取り上げますが)1位の愛媛県今治・しまなみ海道、3位の広島県福山・尾道・しまなみ海道、10位の愛媛県松山・道後といった地元の他に5位長崎県壱岐島、6位兵庫県淡路島、7位沖縄県中部(宜野湾・北谷・沖縄・うるま・読谷)といった島の活躍が目立ちます。壱岐では壱岐サイクルフェスティバルをやってますし、淡路ではサイクリングマップ発行などの取り組みがあって(「淡路島サイクリングマップ」発行について 兵庫県)、沖縄のうるま市でもアピールページ「自転車で、とっておきのうるまを感じる旅へ」(うるま時間)がありますね。

名護の観光に関しては、絶対ハズさない!名護の観光スポット30選(Outfitter(アウトフィッター))を参照しましたが、自転車で行けばいいのでは?と思うスポットが幾つもありますね。例えば古宇利大橋(今帰仁村ですが)やワルミ大橋です。橋に自動車で行くと止まって景色を楽しむことも出来ませんし、徒歩では行き来が大変でしょう。名護(や周辺地域)を自転車で楽しむページとしては、コースを延長して古宇利島の絶景をライド! 「この時間が永遠に続けばいいのに…」(cyclist.sanspo.com 2013/12/20 06:00)、レンタサイクルでのんびりおさんぽ旅(美らテラス)、観光しながらのんびり走るポタリングコース・レンタサイクルで気軽に自転車旅に出かけよう!>名護は、周辺に見晴らしの素晴らしいポイントがたくさんあります。本部半島をぐるりと一周するのも良いですし、古宇利大橋を渡るのも左右に海が広がって爽快ですよね。慣れている方は辺戸岬まで往復するのもちょうど良い距離かと思います。辛い時や挫けそうな時には、目の前に海がある・・・サイクリング終わりのビールは最高です!(一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー(OCVB) 2014.12.26・2017.02.23)があるようです。OCVBのSports Islands 沖縄とはを見てもサイクリングにしろトレッキングにしろ、出来る場がないと話になりませんから、那覇メインは有り得ないんだろうと思います。そう考えると、名護が中心になって沖縄本島北部が連携して、Sports Islands 沖縄を目指しては如何でしょうか?例えばハワイでもスポーツは盛んですよね(ハワイでスポーツを楽しむ情報サイト「スポナビハワイ」)。ホノルルマラソンは日本で著名ですが、スポーツで知名度が上がれば、観光にも波及するんじゃないかと思います。ハワイは基地の島でもありますが、観光と軍事が調和しないということもありません。

筆者が独自に気になるのは今帰仁城ですね(今帰仁村ですが)。7.8キロ離れていますが、今帰仁村の運天港(ウィキペディア)には、源為朝が伊豆大島から逃れて来る最中に暴風雨に遭い、「運を天に任せて」辿り着いた地だとする伝説があって、港には上陸の碑が建っており、17世紀に薩摩軍が琉球侵攻した際、沖縄本島への第一歩を踏み入れたのは当港だったと言われ、以来、薩摩との航路として利用されたといい、第二次世界大戦前は、奄美群島や近隣離島との流通の中心地として農作物等を取り扱ったほか、日本本土向けの黒糖の積出港として栄えたそうです。城ブームもありますし、自転車で行くのもいいのではないでしょうか?登り坂は避けられませんが、チャレンジした人もいるようです(自転車で日本100名城ツーリング 今帰仁城 1 第30回 RITEWAY PRODUCTS JAPAN)。ヒルクライムのテクニックは例えばもっとラクになる!ヒルクライムテクニック(サイクルスポーツ.jp)参照(どのページがいいかは分かりません)。しまなみ海道でもワザワザヒルクライムする人もいるようです(亀老山だけならまだしも・・・、しまなみヒルクライムサイクリング お山の大将 Web Diary Ⅱ(個人ブログ))。一度しまなみ海道をサイクリングしたことがありますが、筆者の感想では、ワザワザヒルクライムしなくても橋や通常のアップダウンだけでも十分ヒルクライムだろと思いますが。苦労はあるかもしれませんが、歴史ロマンに興味があるなら、アリじゃないかと。

サイクルツーリズムを取り巻く環境・委員会の検討範囲(国土交通省 北海道開発局)を参照すると、サイクルツーリズムの魅力として、≪魅力≫自分の足で移動する⇒地域の良さを満喫 ・健康的・スポーツ・達成感・五感で感じられる・移動すること自体が楽しい・安く移動できる・自然や地元民との距離感・仲間意識・ファッション・気軽に止まれる・お腹がすくから食事がおいしいが挙げられています。ただ食事をとるよりは、ほどほどの運動をして食事をとった方が楽しめるのかもしれませんね。留意点もありますから、自治体のサポートも必要なようです。自転車活用推進法も成立していますね。サイクルツーリズムの取組事例として挙げられているのは、愛媛の他に滋賀・奈良・茨城・広島・島根・宮崎・ドイツ・台湾・○国(スミマセン)です。那覇を中心とした沖縄では、サイクルツーリズムの発想は薄いかもしれませんね。名護や北部は(できれば沖縄県の協力も得て)独自にサイクルツーリズムに取り組んでみるのもいいのではないでしょうか。

観光客だけでなく、健康増進の意味で地元の方もサイクリングは如何でしょうか?【2014年10月号】 心身に効く!自転車健康術 秋風に乗って♪ゆるサイクリングのススメ(Yomeishu)を参照すると、有酸素運動がいいみたいですね。リンク先では荒川自転車道が挙げられていますが、松山にも重信側自転車道があります。自転車道を自転車で走ると歩道を自転車で走るより何か特別な気分がして気持ちいいので、機会があれば通りたくなる気持ちは分かりますね(サイクリングだけを楽しむ趣味はありませんが、自転車慣れしていますし、筆者も割合好きな方です)。ストレス解消にも!自転車の健康効果と続けるためのコツ(ヘルスケア大学)でも健康と自転車について触れられています(>ジムなどにある自転車型のトレーニングマシンでも自転車と同等の効果が期待できますが、室内なので景色が変わることはなく、心地よい風を感じることもできません。外界からの刺激やリラックス効果がないため、飽きやすいというデメリットがあります。家に置ければテレビなどを見ながら行うこともできますが、やはり長期間続けるのであればサイクリング用の自転車で外を走るのがベストと言えるでしょう)。適度に体を動かすと脳にもいいといいますし、如何でしょうか?筆者は高校の時の通学手段として自転車を利用して(片道40分)完全に慣れてしまいましたし、その後も様々な理由で運動不足にはなっていないと思いますが、自動車通勤でデスクワークの「普通の社会人」はあえて運動することも必要かもしれません。過密の那覇周辺よりは、北部の方がサイクリングなど運動し易い環境にあって健康増進はし易いのかもしれませんね(東京ぐらい大都会になると逆に歩き回ることになるんですが。筆者は東京に10年以上住んでおり体験していますが、例えば都会人の歩行距離の長さは異常 徒歩5分とか田舎じゃ車で行く距離(哲学ニュースnwk 2013年01月11日14:30)を参照してもいいと思います)。ただ、沖縄県の人も2012年のデータですが、東京並みに歩いているようです(その理由は良く分かりません)。

社会実情データ図録

長寿県と下位県の差は? 「働き盛り」への対策が課題 滋賀「地道な取り組みが奏功」(産経ニュース 2017.12.13 18:14)

>厚生労働省が13日公表した平成27年の都道府県別平均寿命。男性で初の首位、女性でも前回より順位を8つあげた滋賀県では、官民一体で栄養調査や運動などの取り組みを行ってきた。

>滋賀県によると、脳卒中など生活習慣病の予防に結びつけるための県独自の栄養調査を、昭和61年から数年おきに実施。運動などに1日15分を使うよう、県民に呼びかけてきた。

>沖縄県でも若い世代の死亡率が他県より高いのが特徴。県の担当者は「公共交通が限られるため車の移動が多いことや、アルコール摂取量が多いなど食生活にも問題がある」と分析し、この世代に向けた対策を重点的に行いたいとしている。

滋賀県はサイクルスポーツにも力を入れているようですし、よく歩く県のようです。名護も如何でしょうか?お酒を飲むのが止められないとしても、例えば休日にでもお酒が抜けた状態で運動するといいのかもしれません(お酒を飲む人はウォーキングをしよう 飲酒のリスクを運動で帳消しに 一般社団法人 日本生活習慣病予防協会 2016年10月04日)。

沖縄はITに力を入れているようですが、名護にも例えばテレワークセンターがありますよね。農業をやっている人に趣味で運動は必要ないでしょうが、ライフスタイルは変わっていますから、変化にあわせた政策を考えるといいのではないかと思います。