一年を通して日本全国の各市町村で何らかのお祭りが必ずあります。

故郷を思うとき、まず思い出されるのが祭りではないでしょうか?

ただ世の中には、地元の人には普通で真剣なんだけれど、

外部の人から見ると摩訶不思議な世界に見えてしまう祭りがあります。

これを世の人は「奇祭」と呼びます。

奇祭とは、独特の習俗を持った、風変わりな祭りのことと解説されています。

これを、人によっては「とんまつり(トンマな祭)」

「トンデモ祭」とも呼んでいるようで、

奇祭に関する関連書物も数多く出版されています。

よく取り上げられるのは、視覚的にインパクトがある祭り

(性器をかたどった神輿を担ぐ祭りなど)がよく話題になりますが、

ほかにも火を使った祭りや裸祭り、地元の人でさえ起源を知らない祭りや、

開催日が不明な祭りなど、謎に包まれた祭りはたくさんあるようです。

これから数回に渡って奇祭を特集していきます。

その多彩さに驚くとともに、祭りは日本人の心と言われるゆえんが、

祭りの中に詰まっていることが理解できるでしょう。

特に言う必要はないと思いますが、

以下にふざけて見えようと馬鹿にしているように見えようと、

れっきとした郷土芸能であり、

日本の無形民俗文化財だということは間違いありません。

今回は、石川県の能登キリコ祭りと沖縄県のマユンガナシです。

能登キリコ祭り(石川県能登半島)

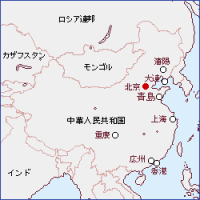

日本海に突き出た能登半島は、

古くから海を介し、大陸や日本海沿岸各地から様々な文化や技術、

情報が行き来する日本海水運の重要な拠点となっていました。

それらの交流の中で、独自の文化を育んできた能登半島は、

今も、祭りを始めとする貴重な民俗行事が受け継がれ、

「民俗の宝庫」「祭りの宝庫」と呼ばれています。

中でも最大の行事と言われるのが能登の「キリコ祭り」です。

キリコが神輿のお供をして道中を照らし、神様をお守りしながら漂い、

乱舞する祭りを総称して「キリコ祭り」と呼びます。

その特徴は、宵祭りにキリコが神社に集結し、御発の式典を済ませた後、

神輿に従って海辺や河岸に設けられた御旅所に向かい、

そこで柱松明炎上の祭典を奉仕するところにあります。

7月初旬から10月中旬頃までの間に、

百数十を越える地区でキリコ祭りが行われます。

残念ながら担ぎ手の減少で、

祭りの日に担ぎ出されるキリコの本数は年々少なくなっていますが、

大切に保管されているものも含めるとその数は700~800本といわれています。

ひとくちに「キリコ祭り」と呼んでも、その内容は様々です。

その名の通りキリコや神輿が大暴れする能登町の「あばれ祭り」、

巨大な6本のキリコが圧巻の能登を代表するキリコ祭り七尾市の「石崎奉燈祭」、

一番多くキリコが担ぎ出され、

その数は100本を越えると言われる富来地区の「八朔祭り」、

キリコを担いで海に入る穴水町の「沖波大漁祭り」、

華麗な輪島塗のキリコが林立する輪島市の「輪島大祭」、

キリコも担ぎ手も華やかな色彩で身をつつんだ珠州市の「蛸島キリコ祭り」、

さらにキリコの大きさや装飾なども各地でそれぞれ趣向を凝らし、

独自の個性を競っています。

能登で本格的なキリコ祭りが始まったのか、

また夏や秋の祭礼に使われるようになったのは何時頃からか、

神社関係の記録ではキリコについてほとんど記載されていません。

おそらくキリコはあくまで氏子衆が神輿のお供をし、

奉仕して担ぎ出す性質のものであり、

主体は町民側にあったため文字としての記録が少なかったと思われます。

最初にキリコが登場するの正保3年(1647)

輪島・住吉神社の祭礼定書には神輿のお供をするキリコの事や

他地域から祭り見物をする人たちで賑わう様子が書かれています。

ただし、この頃は現在のキリコの原型といわれる

「笹キリコ」を指しているようです。

1800年ごろを境に、能登のキリコは急速に巨大化していきますが、

時を同じくして青森のねぶた祭り、

秋田の竿燈祭りなども同様の傾向が見られたといいます。

これは頻繁に行き来する北前船の影響で、

絶えず情報と文化が伝播していた様子が想像されます。

形状の違いはありますが、北陸から東北にかけて、

日本海沿岸の灯籠行事が盛んなのも、このような背景によるものかもしれません。

笹キリコは4~5mほどの笹竹の上部に、高さ45㎝、幅30㎝、

厚さ15㎝の角型の小さな行灯をつけたもので、各自が一人で持ち歩きます。

やがてこの笹キリコを大きくし、

数名で担ぐレンガクと呼ばれる大きな直方体のキリコが登場します。

和紙には青龍・白虎・朱雀・玄武などの文字が描かれただけのシンプルなもので、

装飾はありません。

文化5年(1808)の町方規定の中で

現在のキリコと考えられる記録が見られます。

ちょうどこの頃は北前船が活躍し、

港町であった輪島やその周辺は経済的基盤が強固になった時期でもあり、

能登キリコも巨大化、装飾による風流化が加速したのではないかと思われます。

文化8年(1811)の内浦では狂歌と鳥羽絵が描かれました。

高さ11mものキリコが太鼓・笛・鉦の囃子で練り歩き、

老若男女の歓心を得たようです。

大きさや豪華さを各地で競い合ったキリコも、

電気の普及による電線の影響で明治末期にピークになり、

徐々に小型化され、現在の大きさに至っています。

能登地方で見られるキリコを、ひとくくりに能登キリコと総称していますが、

その形や装飾はそれぞれ違います。

自分たちの地区のキリコを能登で一番に仕立てるために、

大きさにこだわったり、豪華さ、優美さ、機動性など、

他の地区にない個性と魅力を競ったためと思われます。

祭りの主役である神輿は、全国的に見ても似通った形状であり、

長い年月の中で大きく変化することなく受け継がれてきましたが、

氏子たちが思い思いに作るキリコは千差万別で、時代の影響も少なくありません。

「担ぐ山車」と呼ばれたキリコですが、巨大化が進むにつれ、

車輪をつけるようになったものもあります。

能登キリコは以下の種類に分類されます。

■笹キリコ:キリコのルーツ、現在では輪島の子供用キリコとして残ります。

■レンガク:大きな直方体。文字が書かれるのみ、装飾はありません。

■竹キリコ:素材に竹を使用。

■武者絵キリコ:胴体部分に武者絵が描かれたもの。

■提灯キリコ:正面に多数の提灯が飾られたもの。

■短冊キリコ:無数の色とりどりの短冊が飾られたもの。

■袖キリコ:青森ねぶたに似た曲線の形。着物の袖に似ていることから。

■額キリコ:胴体上部の張り出た行灯の額にように見えることから。

■人形キリコ:正面に毎年趣向を凝らした人形を飾り付ける。

■旗キリコ:のぼり旗に厚みを持たせ、直方体に仕上げた形状。

■御幣キリコ:御幣に厚みを持たせた形状。

■高欄キリコ:朱塗りの高欄付きの台がつけられたもの。

マユンガナシ(沖縄県石垣市川平地区)

八重山諸島の石垣島川平地区に伝わる節会には

マユンガナシという神(精霊)が登場します。

「マユ」とは「豊かな真の世」のことで、

「ガナシ」は敬称、合わせて「真世の皆様」という意味です。

石垣島ではマユンガナシの登場を境にして「節」が改まるとされ、

これを「初正月」と呼んでいます。

研究者はこれを「南島正月」と呼んでいます。

マユンガナシが登場するのは旧暦9月で、

南島では刈り入れの時期が一年の節気、正月と考えられ、

それは日本の古代における一年の区切りに合致します。

収穫の秋に一年が終わり、冬を迎えるというのは、

稲作・雑穀に関わらず北半球農耕民族特有の概念です。

一年が再開されるのは節分以後、田植時期になります。

石垣島では大晦日を「シツ=節」と呼び、

旧暦9月、戊亥の日から祭りを始めます。

マユンガナシに扮する男たちは戌年生まれと決まっています。

クバを蓑にして、手拭いをほうかむりし、笠を被ります。

つまり神の姿になって大きな杖を持ち、夜の島を練り歩きます。

ムトゥ(本神)とトウム(供神)の二者一組で、

神の言葉である「カンフツ」という祝言を唱えながら

明け方の一番鶏が鳴き終わるまでに村中の家を回り、

家の繁栄、家人の健康を祝福していきます。

家人は彼らに十分な接待でもてなします。

こうして各家々を訪問し終わったマユンガナシたちは

最後にクラヤシキというかつての非常用米倉に戻ってきます。

日本の祭りの多くが仮宮、御旅所などを最終到着地や中継地にしますが、

もともとは簡易な米倉だったようです。

つまりこの神は豊作祈願の神であり、

クラとはもともと神のいる場所を指したのです。

それが岩なら岩倉であり、奉弊ならミテグラであり、

高い米倉ならタカミクラとなります。

祭りを終えて衣装を脱ぐ時に男たちは鶏の鳴きまねをします。

この奇妙な行為を特別に「カムスディル=神孵」といいます。

つまりあの世の神から、

この世の人間に孵化=生まれ変わることを意味しています。

またこの行為だけは絶対に見てはならない秘事とされています。

日本民話に多い「見るな」伝説がここにあります。

いかがでしたか。

祭りには底知れない魅力と気分を高揚させる何かがあります。

長年にわたって受け継がれてきた祭りには、

理屈では割り切れない人々の思いが詰まっているように思います。

たかが祭り、されど祭りといったところでしょうか?

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます