京都国立博物館の南門。

この門は谷口吉生設計で2001年竣工した。

愛称は京博(キョーハク)と呼ばれている。

当博物館は明治30年(1897年)5月に開館した。

現在、明治古都館と平成知新館があり延床面積は25.275㎡。

主に平安時代から江戸時代にかけての京都の文化を中心とした文化財を

収集・保管・展示するとともに、文化財に関する研究、普及活動を行っている。

これが博物館の平面配置図。

この土地は方広寺(京の大仏)旧境内にあたり、

1890年当時は東半が民有地、西半は七条御料地(旧恭明宮)であった。

恭明宮とは明治初年の神仏分離後、それまでの御所の御黒戸に安置されていた仏像や

歴代天皇の位碑を安置していた施設である。

博物館の本館であるこの「明治古都館」は片山東熊の設計で、煉瓦造平屋建て、

フレンチルネサンス様式の建物で明治25年(1892年)6月に着工、

明治28年(1895年)10月に竣工した。

ちなみに設計者の片山東熊は赤坂離宮のほか、

奈良国立博物館本館や、東京国立博物館、表慶館の設計にも携わった宮廷建築家だ。

この建物は昭和44年、重要文化財に指定された。

やはり片山東熊によって設計された表門(正門)も同じ年に重要文化財に指定された。

こちらの一枚目は早朝散歩で撮ったものだが、全く人気が無い中、

単なる門とは見えず、威風堂々とした存在感のある建物だ。

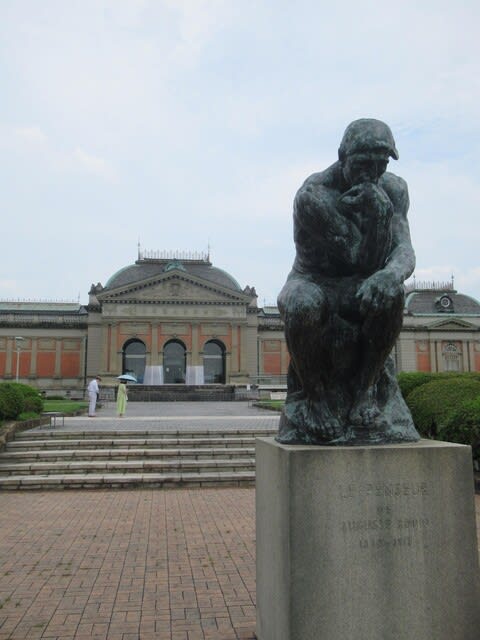

正門と明治古都館を結ぶ軸線上に放置されたロダン作「考える人」の像がある。

同じ像は上野の西洋美術館にもあり、この像はあまりにも有名だ。

この正門の先には京都タワーも見えた。

やはり京都タワーは市内の色々なところから見ることができ、

目印的シンボルになっている。

博物館を取り囲む赤煉瓦造の塀。

このレトロな塀は古都京都の空気に馴染んで素敵な空間を演出している。

こちらは2013年に竣工した平成知新館で常時展示館として利用されている。

この建物は谷口吉生の設計で2009年1月着工、2013年8月に竣工した。

ちなみに谷口吉生の作品は葛西臨海水族園、ニューヨーク近代美術館新館、

法隆寺宝物館、土門拳記念館、鈴木大拙館などがある。

平成知新館は地下1F~3F建てで、B1Fは講堂(シアター)、

1階は特別展示室、そして書跡、染織、金工、漆工、彫刻の展示、

2階は絵巻肖像画、仏画、水墨画などの絵画の展示、

3階は考古、陶磁関係の展示を行っている。

館内は写真撮影禁止のため残念ながらご紹介できません。

館内共用部のディテールが光の陰と陽もあって美しい。

直線が基調の内部空間は京の町屋をコンセプトに取り入れたものだそうだ。

特に建物に入って左側は陽光が降り注ぐ吹き抜けのロビー。

上階からはレンガ造りの明治古都館のほか、

周辺の緑や遠方には京都の街並みまで見渡すことができる。

館内1階にはショップもある。

こちらは南側に隣接したインフォメーションとミュージアムショップ。

谷口吉生の設計で全面ガラス張りのモダンな空間が

博物館のお洒落さを引き立たせているようだ。

広い博物館の庭に立っていた今後の2つの企画展案内看板も存在感がある。

当博物館は2020年3月31日時点で国宝29件、重要文化財200件を含む収蔵品の総数は8,130件。

これとは別に国宝88件、重要文化財615件を含む総数6,520件の寄託品を収蔵している。

2019年度の平常展の展示替え件数は1,140件、展示総件数は1,147件。

周年度の来館者は約38万人で常時展示来場者は約16万人だった。