(2021-9-17付ブログ参照)

水陸両用バスで行く「YAMBAダックツアー」のポスター。

八ッ場にがのはら。

天五色大天狗ツアー一日運行5便で各便約70分コース

乗車料金は大人3500円

問い合せ 080-2489-6600

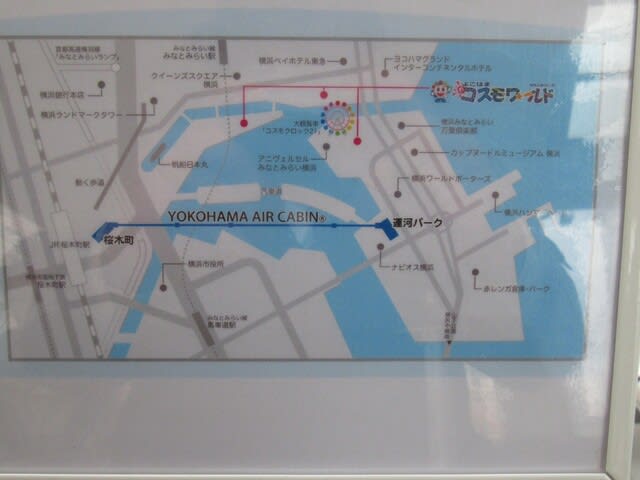

八ッ場周辺の観光マップ。

八ッ場ダムは利根川の氾濫による洪水被害を防ぐとともに首都圏の人たちの生活用水や工業用水を確保するため、

なんと昭和27年に建設省(現在の国土交通省)が長野原町と東吾妻町の町境に計画したダム。

その後大変な紆余曲折があったが3年前の令和2年3月八ッ場ダムはとうとう完成した。

八ッ場あがつま湖が目の前に広がる景色を眺めながら過ごせる丸岩の麓の憩いスポット、八ッ場湖(みず)の駅丸岩。

お気に入りのビュースポットをみつけてお食事やお飲み物を。

お食事処てんぐ松は券販売方式。

又、建物の外観は、旧長野原町役場庁舎を再現しており、建物の一部に旧庁舎の木材を再利用している。

2階には再現した町長室もある。

10時30分発の水陸両用バスが八ッ場あがつま湖から湖の駅丸岩に上陸。

事業実施主体はNPO法人日本水陸両用車協会長野原支部がやっている。

八ッ場湖の駅丸岩本館を出るとあがつま湖方面に明るく広々とした広場に出る。

ここはフォトスポットで眺望が最高だ。

このハートマークのフォトスポットからバスガイドさんが満面の笑みで送ってくれた。

「行って来まーす!」

いよいよ水陸両用バスに乗車。

最大搭載人員42名。

この便は満席であった。

この女性がベテランのガイドさん。

説明、おしゃべりがとても上手でした。

この水陸両用バスは道の駅八ッ場ふるさと館の駐車場にあった日本一古い水陸両用バスだそうだ。

こちらが度々利用させていただいている「道の駅八ッ場ふるさと館」

雄大な山々に囲まれた絶好な場所に位置する道の駅。

地元の特産品や新鮮な野菜を揃えた「八ッ場市場」や「八ッ場食堂」焼きたてパンを目玉とした「Yショップ(コンビニ)」を完備。

温泉地ならではの足湯でのんびりと旅情気分を満喫できる。

ダックツアーのコースは八ッ場あがつま湖湖の駅「丸岩」始発→道の駅八ッ場ふるさと館(乗車専用)

→水上遊覧→道の駅八ッ場ふるさと館(降車専用)→八ッ場あがつま湖湖の駅「丸岩」(終着)

800年以上の歴史を誇る名湯の「川原湯温泉」温泉街はダムを見下ろす高台で生まれ変わった。

いよいよ大迫力のスプラッシュ・イン。

秋の紅葉と朝日のひかりがすがすがしく眩しい。

動画も逆光になって見ずらいが雰囲気は読者に伝わると思います。

八ッ場ダムにできた巨大だが美しいフォルムの3つの橋。

写真の不動大橋。八ッ場大橋。丸岩大橋だ。

橋脚の下部にくるとやはり迫力がある。

令和2年度にオープンした八ッ場林ふるさと公園子供が楽しめる遊具。特に写真の直角にすべるすべり台はスリルがあって人気があるらしい。

このダム計画が発表された当初「首都圏の人たちのために故郷が水没する」ことに地元住民の方々はダム建設に強く反対した。

その後、賛成派と反対派が町を2分する深刻な問題となり、地元住民の方は大変つらい思いをさせたれた。

ダム建設構想から40年、平成7年に事業が動き始めた。

しかし平成21年民主党政権下で前原国交大臣は突然ダムの建設中止を明言し大混乱になった。

平成23年再校証し建設継続が決定した。

平成27年2月ダム本体建設工事起工式そしてとうとう令和2年3月難産の八ッ場ダムが完成した。

いよいよダックツアーも終盤。

また陸地へ再上陸だ。

水陸両用バスの運転席の2つのハンドルに注目。

そしてバスの後には船のスクリューが。