浦和東ロータリークラブが継続して行なっている震災地の支援事業の第3弾。

宮城県阿武隈地区へのサッカー交流・植樹活動に参加してまいりました。

当日は素晴らしい晴天に恵まれ、実りの多い時を過ごすことができました。

ここは岩沼震災遺構記念植樹を行なった近くにできた「千年希望の丘」の1号丘。

高さは11M。この地を襲った8Mの津波よりちょっと高い避難丘として

いざという時に使われる。このような丘を15基造られるとの事。

慰霊式の会場に多くの人が集合

この式典には参加した7RCののぼりがはためいている。

「一つ心に」の短いフレーズが心を打つ。

公園の真ん中に立つ慰霊碑。この塔の天辺まで津波が来たそうだ。

「思いを未来へ」人と人が大切に支えている塔の中心の鐘には

鎮魂と記憶、そして希望の意味が込められ、慰霊碑の向こう側の景色が

見える未来へ、そして希望へとつながるメッセージを表現している。

参加者が慰霊塔に献花し全員で黙祷をし、犠牲者に思いを馳せた。

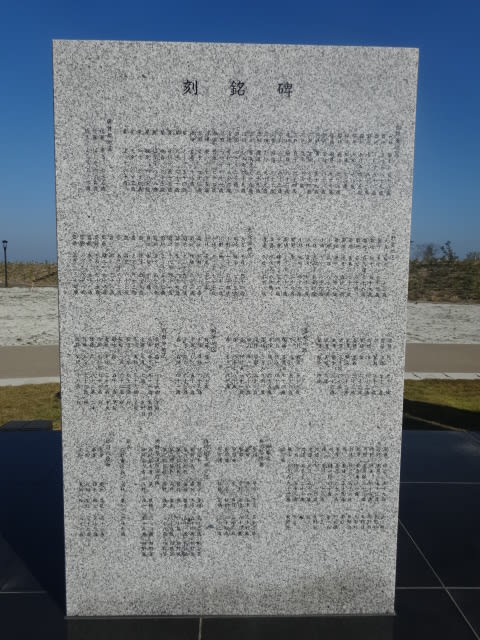

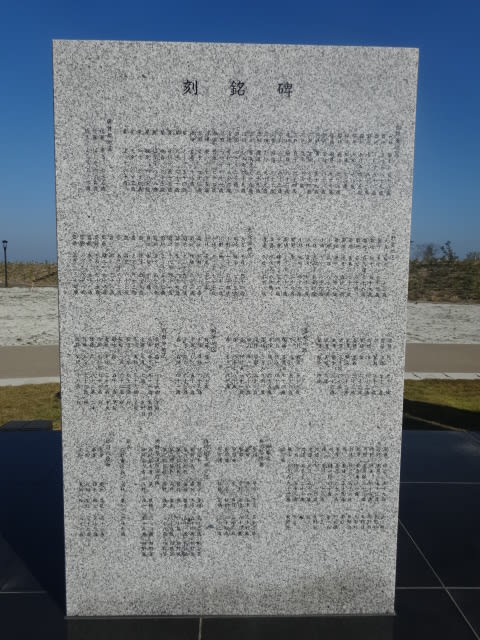

犠牲者の氏名を刻んだ刻銘碑 ここ岩沼市では183名の方が亡くなった。

2011.12-13掲載した岩沼警察署の6名の殉職者の名前も刻まれており

新ためてあの大震災の悲惨さを思い起こさずにはいられなかった。

岩沼市教育長のご挨拶。

この地からすぐそばにある仙台空港。空港に来た津波の映像を思い出してしまう。

各代表者が植樹をしている所を見守っている7クラブのロータリアンと

浦和から来た2チームそして地元のサッカー少年団の皆さん。

最初に支援した相野釜組合のメロン農家の皆さんも駆けつけてくれた。うれしい事だ。

岩沼市建設部長さんからこの植樹についての詳細な説明がありました。

なぜ植樹なのか?ということをはじめ、そうなんだという話が聞けますので

読者の皆さん是非ここをクリックして下さい。

この場所では小泉進次郎政務官。村井嘉浩宮城県知事、五百簱頭真東日本

大震災復興構想会議議長らも植樹されたとの事。

この土の下には7割程ガレキが埋まっており、被災者の思いが入っている。

2号希望の丘の頂上にあった周辺の案内図

この辺りは民家がいっぱい建っていたが、ご覧の通り今は何も無くない

先には海と一部松並木が見えるのみだ。

千年希望の丘プロジェクトの説明看板。

希望の丘の頂上から植樹式会場へ向かう子供たちとロータリアン。

一班3名で植樹した7本の苗木。

植樹をしている全景

地元岩沼サッカー少年団の子供、金沢西RCメンバーと私と3人で植えた。

スコップでちょっと掘ると下からガレキが出てきて、なんとも言えない気持ちになった。

私達が植えたNo.4いつか機会があったら建設部長さんの話の様に又来てみたい。

その為この写真を記録として残しておきます。

植樹に使った軍手とシャベル。単なる道具に見えない。参加した

互々の思いがここに積まれているようだ。

仙台空港を出た所に建立された「カリヨンの鐘」2520地区

阿武隈ゾーン(名取、岩沼、亘理、角田、丸森の5RCクラブ)の

ロータリアンが何かをしなければならないという使命感で大震災の丁度2年後

2013年3月11日に全国RCの協力のもと完成した。

サッカー少年団の子供たちも興味深げにハンドルを叩いていた。

被災された方々の鎮魂と不忘、後世への教訓の意がこの鐘に込められている。

各音には「敢然の鐘」「人道の鐘」「道標の鐘」「支援の鐘」「安寧の鐘」

「感謝の鐘」「復興の鐘」「鎮魂の鐘」「復旧の鐘」「実践の鐘」などと命名されている。

時の国際ロータリー田中作次会長(八潮RC)の字で「一つ心に」

名取RC「一つ心にの鐘」ボランティア演奏グループの増田音楽教室の皆さんが

5曲演奏をしてくれた。この動画は「見上げてごらん夜の星を」

この鐘の音を聞いているうちにジーンとくるものがあった。

地元のロータリアンの方には涙ぐむ人もいた。色々な思いが去来したのだろう。

音楽の力はすごいと感じた。

この鐘の裏の仕組。大事に使ってもらいたいものだ。

仙台空港の外壁に表示されていた津波の高さ

その日の夜、仙南シンケンファクトリー(角田市)で行われた浦和からの

少年サッカー団と地元の少年サッカー団の交流会。最初はなんとなくぎこちなかったが

子供は打ち解けるのが早い。

浦和、木崎チーム、大東チーム、地元チームのサッカー団代表が明日の抱負を語った。

少年団に用意された夕食。勝カレーだ。

地元角田市の大友市長も大歓迎してくれた。

翌日も素晴らしい晴天。少年サッカー交流大会が角田市陸上競技場で行われた。

参加チームは6チーム。素晴らしい芝のグランドだった。

協議開始前のセレモニー。この日も角田市長が来てくれた。

多くの父兄も参加。この中で、1チームだけ弱小チームがあった。

亘理町と交流の深い福島県浜通りの最北端にある新地町のサッカー少年団。

今も多くの子供達が仮設などで不自由な生活をしている町の子供達です。

ここのチームの家族が最も多く参加していて何よりもサッカー交流を

喜んでくれました。この話を聞いて心の支援ができて本当によかったと

ロータリーメンバーは感じた次第です。

少年たちの真剣なプレーとキックオフの円陣

そして終了の礼。スポーツはやはり素晴らしい

このサッカーボールは何かを語っているようだ。

この日のスタジアムの紅葉は殊の外、美しかった

この横断幕をつけて浦和からバス2台で来た

この事業を成し遂げる為、浦和東RC会員全員で

古新聞、古雑誌などのリサイクル品を回収し

「被災地の子供たちに心の支援を」する為資金集めを

汗を流して半年間実施した

そして、今度は来年3月に宮城県と金沢市の少年サッカー団を

招いてサッカーの聖地

「埼玉スタジアム2002」で行われる予定の

Jリーグ開幕戦に、地元浦和の少年サッカー団と

心のサッカー交流大会実施を予定している。