いわき市生涯学習プラザに飾られていました生け花。

季節を感じさせます。

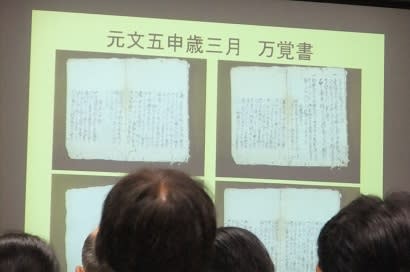

以下、森先生のレジメ6枚。

「寛文十年(1671年)から延享二年(1745年)までの

年貢諸役(籾・大豆・金)の変遷」が

わかる史料です。

いろいろ変遷があり

今日の史料のもとになりました膨大な「内藤家文書」は現在

明治大学が所有しています。

その関係もあり

森先生のお話になったと思われます。

そのいくつかの現物を

パワーポイントで見せていただきました。

貴重な史料が

いわきから離れたことは残念だが。

こうして散逸しないで

明治大学に所蔵されてよかった。

困難な藩財政状況に役人達は如何に立ち向かったのか

~元文一揆前後の内藤磐城平藩の財政状況と本〆役の役割~

講師は

森 朋久先生(明治大学博物館 研究調査員)

1)元文三年一機前後の財政状況

①寛文十年(1671年)から延享二年(1745年)までの

年貢諸役(籾・大豆・金)の変遷

② 一揆直前の年貢諸役の変遷

③ 町方・郷役金仕法と一揆

→内藤家文書の一部(享保十五年「御用勘定よりご勘定ニ付万覚書」より)

2)元文五年財政改革→一揆後の版財政立て直し

①一揆の代償と役人の不正・・・農民に譲歩→財政がさらに悪化。

→「正徳元卯七月 諸品覚書」より

② 倹約令の発令

③ 人的な組織の確立

④ 磐城役所での改革

⑤ 江戸役所での改革

⑥ 改革の成果(グラフ参照)

一揆の影響のために財政赤字を領内に転嫁できなかったので、

各役所諸向の倹約と各役所下級役人や

諸手当削減、諸役所における勘定事務の厳密化により

元文以降の財政赤字を目指した。

→元文五年以降収入は安定的に

・・・・改革は役立ったと!!

3)本〆役の新設

①一揆直後の人事刷新

②本〆役の職務

③元文五年改革での本〆役の役割

4)本〆役の系譜 本〆役設置以前の財政運営者

①藩財政前期の版財政運営

②本〆就任者・・・1、松賀正元

③本〆就任者・・・2、松賀伊織

④本〆就任者・・・3、島田理助

5)最後に

磐城から延岡へ転封まで

目立ったことはなく

天文五年以降は

それなりの成功を収めたと考えられると。

ですから

転封は幕府領との関係ではないのかと森先生は結論されました。

森先生

丁寧なレジメによる

貴重なお話ありがとうございました。

ファイナンス研究会

ITサポーターいわき

と今日は大忙し。

いわきは現在

大雨になりました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます