意外にも 16bit/44.1khz の従来型フォーマットのCDから 美音が聴けることが判明し、、

それならば過去に一度だけ聴いて 期待外れで放置されたままになっている 死蔵盤・休眠盤CDを改めて聴きなおしてみようと CD棚の端をつつく日々なのですが、、

ひょっとすると十年以上も放置されたままになっていた盤が次々と発掘され、それら楽曲の懐かしさと共に当時の記憶をおぼろげながらに懐かしむ(正にジジィならでは?)のを楽しんでおります。

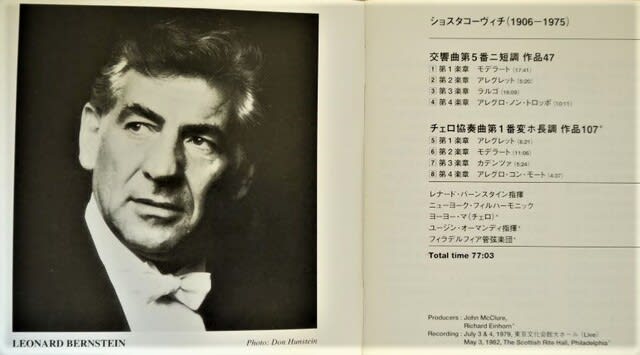

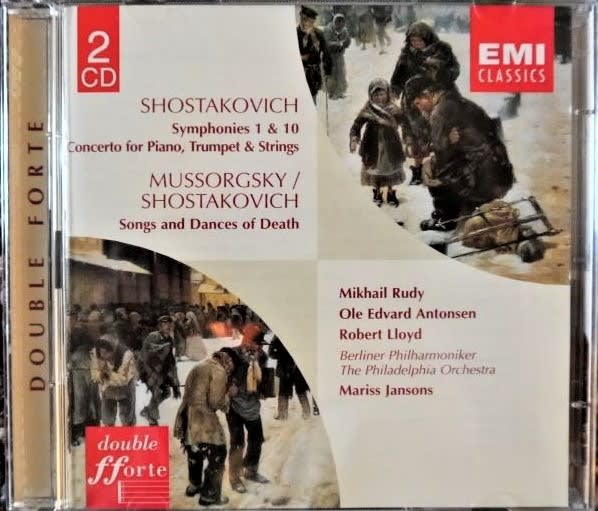

今回は多分90年代後半から2000年初め頃に 当時の音楽系orオーディオ系雑誌などで、必聴盤としてイチオシされていたCDを中心にしております。

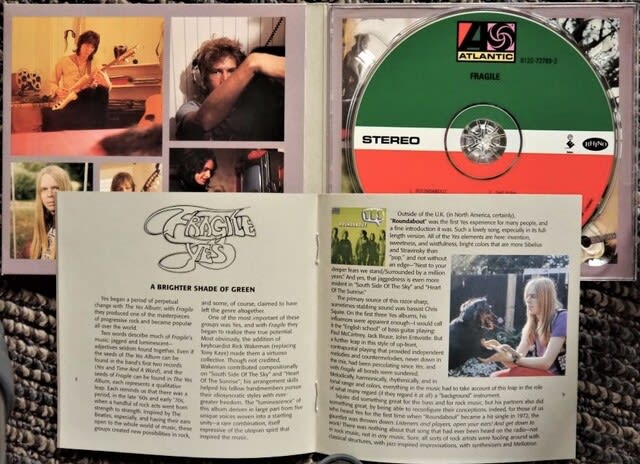

◎ やっぱりスゴかった~ YES FRAGILE

前々から云っておりますように元々ロックには余り興味が無かったので その雑誌記事に触れるまでは一切存じ上げなかったのですが、、

今回あらためて聴いて ぶったまげ ましたネ~

コチラは驚くほど美音です とにかく優秀録音のお手本のようなサウンドだと感じました!!

驚くほどの美音であり、ロックだとか何だとかのジャンルを卓越して最高の録音の一枚だと思います。どの楽器も一音一音スッキリ・クッキリ 気持ちよく伸び伸びと響き渡ります 曖昧な記憶ですが、その雑誌記事によると オリジナルに加え様々なリマスターとかプレスの盤が存在し マニアによっては数十枚の盤を聴き比べて楽しむ という様なことが書かれていたと思います。

所有するCDは紙箱入りで豪華ブックレット付のモノです。しかし全部が英文でありロックそのものにも造詣が乏しいわけなので解読するのは??? ただし コレらの楽曲を超美音で聴いていると グイグイと音楽の世界に引き込まれ、ロックの奥深さを感じさせられます 多少なり音楽ファンとかオーディオファンならば ロックには興味が無いと云われる方々にも一度は聴かれることをオススメします。優秀録音とは こういうモノだと という見本のような感じ

やっぱりスゴイ 必 聴 盤!!

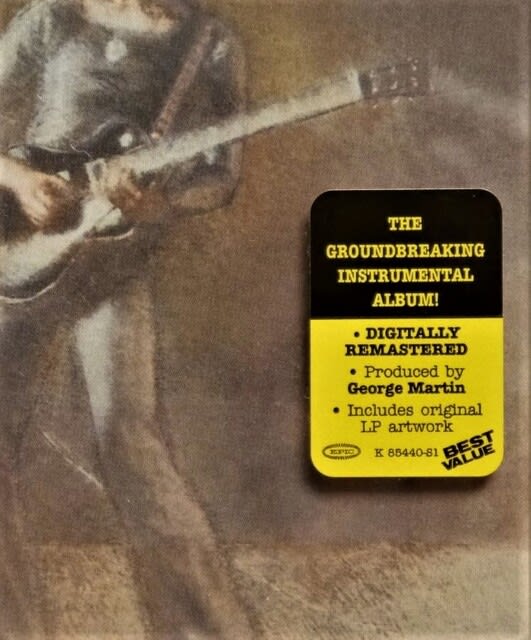

◎ 確かコチラも必聴盤でした JEFF BECK BLOW BY BLOW

恐らくは上記と同じ雑誌だった?じゃないかと思いますが、 コチラの ジェフベック も必聴盤に挙げられていた ので入手した記憶です

つい数か月前でしたか訃報が届いたばかりで、今年になって 多くの二十世紀の音楽界のレジェンドが旅立たれるのは寂しいですネェ~

確かオーディオ雑誌にてロック系の評論家が必 聴 盤としてイチオシしていたような記憶 矢張りコチラも入手した当時は期待したほどのサウンドでもなく(要するに再生機材がショボかった)そのまま放置

グランド ブレイキングインスツルメンタル アルバム というキャッチの意味が不明ですが、、 今回 改めて聴き直してみると、、ジェフベック さんのギター は実に良いですねぇ・・ 内に秘めた強烈な情熱というか、切なさ を歌い上げる感じ ある部分では ドロ臭いブルースを連想させる様な感じもあったり ジェフベックさんの切なく歌い上げるフレーズは唯一無二の世界であり誰にも真似のできない独自のギターサウンドだと感じましたわ~ 益々ロックの奥深さが感じられました

◎ 言わずと知れた超有名盤 Carole King Tapestry

コチラは全世界で ナント 1100万枚以上ものレコードが販売されたそうです!!

今は配信数でのカウントになっているのでしょうけれど、新発売のアルバムで1千万回を超える配信数なんてのはそうそう無いでしょう(実情を知らないので間違っていたらスミマセン)

多くの音楽関連の雑誌・本などで”必 聴 盤”としてオススメされていたので入手 確かにラジオから流れてくる イッツ トゥー レイト は思わず聴き入ってしまう名曲だと思います

極めて優秀な録音だという事で、思いっ切り期待して聴いたわけですが、、 矢張り 当時の器材からは想像するようなサウンドには感じられず そのまま放置

今回 改めて聴き直してみると70年代初頭のフォークソング系ならではサウンドなのかなぁ という感じでした。ここで気付いたのは 矢張り ボーカル は再生がムツカシイですわ~

勝手な推測ながら、人の声は普段から身近に接しているから オーディオ機器から再生された歌声を聴いて 本来の肉声との差異を感じやすい(判別しやすい)のじゃないかと思いました。 反して楽器演奏者でもない人々は しょっちゅうナマの楽器音を耳にしないから オーディオから聴く楽器音に違和感を感じにくい 何故なら元々の楽器のナマ音が身に付いていないor判らないから比較のしようもなく機器から聴こえる楽器音が正しいサウンドだと認識してしまうのかも知れないですねぇ・・

かつてはステレオ再生の目標は ”原音を忠実に再生” みたいな表現や宣伝を見聞しました。しかしハイエンド機材(6桁以上の価格帯)を揃えない限りは その実現は不可能であり 庶民レベルの器材では到底及ばない世界なんじゃないかと思います。それ故、 原音とはかけ離れている?のかも知れないけれど 自分が聴いて『気持ちよく聴けるサウンド』を求めることを目標にしております。

◎ 夏になるとコチラかなぁ・・The Beach Boys Pet Sounds

いやはや コチラ も各種雑誌などで 優秀録音の ”必聴盤” として評価が高いですねぇ

音楽やオーディオ評論家から相当な高評価もあり、そこまで云うならば と期待満々

リマスター盤にも各種ありまして、恐らくは多少奮発してHDCD盤を選択したような、、

が、しかし、、

なんだか期待したほどのサウンドには感じられず そのまま放置

改めて聴き直してみると、、ふむふむ 矢張り ボーカル モノの再生はムツカシイ という感じ

もしかすると、ウチの機材が数段階もグレードアップできたら コレらのサウンドの魅力を発見できるのかも知れませんが 今の所はイマイチな印象ですわ~ あくまで想像ですが肉声の再生を決定するのはスピーカーなんじゃないかと考えております。球アンプである程度のレベルにまで引き上げても 最終的に音声に変換するのはスピーカーなので責任重大です、そこでフルレンジ一発とかオールホーンなんてのが出てくるのかも?

◎ チョイと番外編ですが、、 Verve のラテン系シリーズ

米国のJazzレーベルとして名門中の名門であります Verve ヴァーブ から ラテン系の演奏者シリーズがありました。当時チョクチョク通っていた タワーレコード のJazzフロアの目立つ場所に特設の棚が展開され イチオシ されており 思わず複数枚入手した記憶

そりゃ 名門中の名門レーベルですから 素人にすりゃ 『悪かろうはずが無い』という考えのもと多少なり知っているアーティストの盤を選んだわけなのですが、、

上記写真の上段中央は お馴染みですかねぇ?

コチラも最近 訃報が伝わってきました ボサノバのディーバ = アストラットジルベルト ですわ

なのですが、、 参加ミュージシャンもベテラン凄腕揃いで 間違いなく ゴキゲンなボサノバサウンドが聴けると思ったのですが、何故かスッキリしませんでした 残 念 至 極 !!どうやらクリードテイラーのプロデュース作品はどうも好みが異なる感じがします(加えて録音エンジニアも好みではない感じ)ねぇ

いやはや今回も ビックリする様な発見もありで充実した死蔵盤・休眠盤の発掘ができました~

あらためて 通常盤CDの美音も素晴らしい と再々認識!!