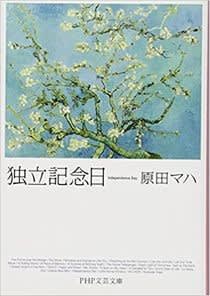

「独立記念日」(原田マハ著 PHP文芸文庫)を昨日読了した。

この本を買って読んでよかった。

この短編小説を読んでいる間、幸せな時間を過ごせた。

道に迷い、転んで生きることにいイヤになったりしても、

前向きに歩いていく女性たちの姿を活き活きと描いた、24の心温まる短篇集。

最近、短編小説を読んで涙を流したのは久しぶりです。

小説の脇役の登場人物が、次の小説の主人公として出てくる。

この手法は面白いと思った。

原田マハという作家は、私の大好きな小説家になりました。

今日、「キネマの神様」(原田マハ 著 文春文庫)を読み終えた。

私はこのひとの小説を4・5冊読んでいると思う。

この作家の小説は好きです。

この小説もよかった。

麻雀と競馬と映画が大好きな父親が心臓の手術で入院するので、

代わりに娘の歩が、父母の勤めるマンションの管理人をする。

両親はマンションの住み込みの管理人をしているのです。

私は通いの管理人ですが、昔は住み込みの管理人が多かったようです。

でも、この父親の管理人としての働き方は、現役の私からすると少しゆるい感じです。

父親の代わりとして娘が管理人をやるのですが、ほとんど映画のDVDを観ている。

このへん、著者の原田マハは管理人をよく知らないのかな、と思ってしまう。

でも、世の中いろんなマンション管理人がいるからなんともいえませんが…。

歩が管理人の代理をしに行ったときに母から、父親が300万円の借金があることを聞かされる。

彼女の勤める東京総合開発株式会社は、国内有数の再開発企業(デベロッパー)で、

オフィスと商業施設の複合開発「アーバンピーク東京」を都心に開業させ、

彼女は去年、シネマコンプレックスを中心とした文化・娯楽施設担当課長に抜擢された。

しかしそのときは、39歳独身の歩は仕事に疲れ、突然会社を辞めたばかりだった。

歩がいろいろ職安で仕事を探すが、なかなか就職できない。

ある日、父が歩の書いた映画の感想を、勝手に映画ブログに書き込み、それをキッカケに、

歩は有名映画誌「映友」の編集部に再就職が決定する。

そしてひょんなことから父も、「ゴウ」のハンドルネームで

映画ブログ「キネマの神様」をスタートさせることになる。

ここらあたりから物語は面白くなっていく。

そのあとは書きません。

このゴウという老人を、映画では志村けんがやるはずだった。

やっていたらいい映画ができただろうな。

志村けんは昨夜亡くなってしまった。

コロナのバカヤロ-!!

私は悲しいです。

合掌。

「ツリーハウス」(角田光代著 文春文庫 483ページ) を先週読了した。

中華料理店「翡翠飯店」を営む一家三代を書いた長編小説です。

ものすごい小説を角田光代は書いたな、というのが私の感想です。

祖父の死をきっかけに、自分の家のルーツを祖母とともに

中国で辿ることになる主人公(良嗣)。

希望を持って満州に渡ったヤエと泰造(祖母と祖父)。

苦労に苦労を重ね終戦後日本に帰って来る。

それからも苦労する祖父母。

息子の慎之輔、孫の良嗣を中心に物語は語られていた。

こんな家族の長い歴史を書くことは大仕事です。

でも、どのエピソードを読んでも納得し、胸打たれた。

角田光代は、すごい作家だな、と私はあらためて感心した。

「月と雷」(角田光代著 中公文庫)を読んだ。

2週間ほど前にこの人の書いた「空中庭園」(文春文庫)を読んだばかりです。

(この小説もすごかった)

角田光代の小説はこの他のは読んでいない。

小説を読んでいないが、テレビドラマの「八日目の蝉」を観ている。

「どうやら自分は女にもてるらしい」と、

東原智(ひがしばらさとる)は小学生のころから思っていた。

「中学に上がってそれは確信になり、高校に上がってごくふつうのことになった。」

「二十代になっても相変わらず智はもて続けており」しかし、

「二十代も後半にさしかかったとき、智はふと不安を覚えるようになった。」

「どうやら自分には関係を持続させる力が欠如しているらしいと、三十四の智は気づいたのである。」

智の母親「直子は男がいないと精神的にも経済的にも生きられないような女だった。」

「直子に定職はなく、智がものごころついてからは、パチンコ屋やスナックで

アルバイトをしていたが、最初の給料をもらうより先にそこで恋人ができた。」

「直子にはある能力ーたぶん生活能力というものだろうと大人になった智は思うー

が徹底的に欠落していたが、べつの能力は異様に発達していた。

人に好かれる能力、もしくは運を引き寄せる能力である。」

直子は智と二人で、何人もの男と暮らした。

泰子は、智が小学校に上がったばかりのころ、いっときいっしょに暮らした女の子だ。

泰子の父親と直子の暮らしは一年ぐらい続いた。

そのあと直子と智は熊本、新潟、千葉と移り住んだ。

そして直子は福井、智は東京と離れて暮らすようになった。

三十代の半ばになった智は、結婚していっしょに暮らそうと思った野崎史恵に、

「別れたい」といわれる。

いろいろ考えているうちに智は泰子に会いたいと思うようになった。

現在母親が暮らしている男の家に電話して、昔泰子と暮らしていた家のことを訊く。

何日かたって直子から智に電話がくる。

そして茨城にある泰子の家の住所を教えてくれた。

この調子で書いていくと夜が明けてしまいますね。

私は明日仕事があるので寝ないといけません。

智が茨城に行って泰子と会ってからがこの小説の本筋ですね。

泰子には婚約者がいた。

さてそのあとどうなりますか?

角田光代という作家は、それぞれの登場人物を突き放して書いている。

そのせいか私は、どの人物も好きになれないで小説を読みすすめた。

でも著者はどこかでその人たちを愛しているんですね。

こういう人間たちは現実にいそうです。

でも私はあまりつきあいたくない。

私はこういう人を見たらすぐ離れると思う。

「月と雷」は、読みごたえのある小説でした。

オール讀物の直木賞発表号でこの小説を読んだ。

ここには「海の見える理髪店」「いつか来た道」「成人式」の三編が載っていた。

作者は荻原浩です。

「海の見える理髪店」はいい小説だと思った。

床屋の髪を切るオーナーの心と散髪してもらう客の気持ちがよく出ている。

私も自分の頭を刈ってもらっているような気持ちで、小説を読んでいた。

床屋のおやじが、自分のこれまでのことを語りながら、初めて来た客の散髪をする。

私は先日、この町にある床屋に初めて行って髪を切った。

そのとき、床屋のご主人が、散髪の修行をした東京のことや、独立して苦労した狭山市での話をしてくれた。

この小説の「海の見える理髪店」のオーナーは、じつに詳しくその人の歴史を客の男に語っていた。

そこまで話すか?と私は思いながら小説を読んでいた。

小説を最後まで読んでその理由が分かりました。

よい小説でした。

あとの2つの小説は、あまりよいとは思えなかった。

asahi.com の beReport というところに

「最近の若いヤツは…酒を飲まないのだ

酔っぱらいはダサい!? 」というコラムがあった。

「最近、酔いつぶれる若者がめっきり減った。

飲み方がおとなしくなっただけではない。

酒を飲む若者自体も減っている。」

「特に男性は、ほぼ一貫して右肩下がり。

飲酒頻度の下がる傾向も見えるという。」

「酒を大人への背伸びアイテムと認識しつつ、

必要不可欠とは思っていない。」

「97年度と02年度を比べ、

販売数量が落ちているのは「清酒」「ビール+発泡酒」。

「逆に「焼酎」「果実酒」「リキュール」は伸びている。」

「酒の三つの効用を必要としなくなったというのだ。

三つとは、(1)仲間との連帯感を深められる

(2)自分を忘れてバカになれる

(3)ストレスを発散してリフレッシュできる。」

その長い文章から拾ったものです。

すいぶん乱暴な引用をしてしまいましたが、

時間がある方はコラム読んでみて下さい。

私は酒というものがなかったら、

ここまで生きてこられなかった。

大雑把にいえば「酒の三つの効用」で救われた。

私に酒は「必要不可欠」です。

私が若いときは、よく「酔いつぶれ」ていました。

「焼酎」「リキュール」も飲みますが、

やっぱり行き着くところは「清酒」だな。

「そもそも、若者の酒離れはなぜ起きたのか。

大きな影響を与えたと考えられるのが、

長く続いた不景気だ。」

と書いてあるが、私が酒を覚えた20代には、

今よりもっと金がなかった。

金がなかったから飲んだともいえる。

とはいっても、中島らも ほどには飲めないなァ。

うちの息子たちはそこそこ飲んでいるようだが、

私のようには飲んでいない。

そのほうがいいのかも知れない。

サイト「茨城王」の茨城弁大辞典の「俺」のところに

次のように書いてある。

> 通常「俺」は男が自分のことをあらわすのに使うが、

> 茨城ではなぜかおばあちゃんが自分のことを「俺」という。

> いったい何歳から使うのだろう。

> 中年の女性は「俺」とは言わないし。

> 60歳くらいからかなあ。茨城弁の七不思議の一つ。

これを読んで、私は思った。

そうだ、そうだ、茨城の女性は「おれ」っていってたな、と。

私の母は、ぼけない頃までは自分のことを「おれ」といっていた。

しかし、こういうふうに書いてあると、

若い女性は「おれ」といわなかったように思われる。

現在の茨城の女性はもちろんいわないが、

昔の若い女性は誰も「おれ」といっていた。

それで私は次のようなことを掲示板に書いた。

> 茨城大辞典の「俺」のところに書いてあることが

> 間違っていると思います。

> 私(52歳)の子どもの頃は女性もみな「おれ」といっていました。

> 少なくとも、西茨城郡あたりではそれが普通でした。

> ただ、小学生の頃は「おれ」といっていた女の子も、

> 中学生になると色気づくためか「わたし」というようになった。

> ですから、別に高齢者だから「おれ」というわけじゃありません。

> むかしの茨城の女性はだれも「おれ」といっていたと思う。

> 1952年生まれぐらいの女性は、中学生で直してしまったから、

> 今は「わたし」といっているが、おそらくその上の世代の女の人は、

> ずーっと「おれ」といいつづけてきたのかなと考えます。

考えれば、小学生の頃、

同級生の女性はみんな自分のことを「おれ」といっていた。

それが中学校に行ったあたりから「わたし」になった。

(いや、小学生の高学年あたりで変わったかな)

思春期になる女の子が「おれ」とはいえないもんな。

でも「おれ」といっていた女の子がかわいかった。

ぜひとも茨城の女の子は「おれ」といって欲しい。

楽家の飲み仲間のSさんからいただいた

「雨の日と月曜日は」上原隆著 新潮文庫

を先週読了した。

私はこの本を読みながら、

同時に文芸雑誌の小説なども読んでいたので

読み終わるのが遅かった。

私の場合どうしても図書館で借りてきた本を

優先して読む傾向がある。

それでも返す期日より遅れてしまうのですが。

いい本だった。

私の心の中にすとんと入ってくる文章だった。

彼の考えに共感することが多い。

上原隆は私より、少し年上のようだ。

この本が書かれたとき52歳なので。

すいぶん以前のことだけれど、

いっしょにホテルに行った女性が、

セックスのあとで、水を口に含むと、

私に向かってプッと吹きかけた。

「自動販売機のような私」

今朝九時に彼女は私の家に来た。

いっしょに朝食をとり、

ベッドに入ってセックスをし、

地下鉄に乗って、仕事場までやってきた。

「ボブ・ディランな一日」

本の最初と最後のエッセイに、

現在つきあっている女性のことが書いてあった。

離婚していて独身とはいえ、

よくこんなことまで書けるな、と思った。

このひとはなんのてらいもなく、

正直な気持ちを文章にしている。

もっとこのひとのエッセイを読んでみたいと思う。

今日の荒川洋治の「日本全国8時です」は、

ネットから生まれた書籍を取り上げていた。

「電車男」と「実録鬼嫁日記」の2冊だ。

「電車男」は、電車内で絡む酔っ払い爺から女性を助けた、

ひとりのアキバ系オタクの青年が、

助けられたお礼を送ってくれた彼女をデートに誘うべく、

モテない独身男たちが集う掲示板に助けを求める恋物語。

「実録鬼嫁日記」は、奥さんから虐げられている夫が、

日々のストレスの捌け口として綴った日記。

荒川洋治は、あまり真剣に話していなかったように思う。

毎週、本のことを話題にする番組だから、

ネタを集めるのも大変だろう。

辞書の話題や文学のこととなると、

彼の語る言葉の“温度”が違う。

しょせん穴埋め的にこの話題にしたのだろう。

ページに余白が多い(活字が少ない)。

ネットマニアにしか通じない単語や顔文字がある。

本来自分のための日記というものを、

最近はブログで人目に晒すようになった。

細部まで書いているが、匿名で自分を明かさない。

などと通り一遍なことをいっていた。

これらは九想話にも一部共通点があるので、

なんか他人事(ヒトゴト)には聴けなかった。

といっても、ASAHIネットの

かしの木亭談話室では本名が出ています。

九想庵でも本名を出してもいいのだが、

女房と息子たちのことを考えてあえて隠している。

今日の九想話は、

私にとっても穴埋め的な話題だったかな。

私がかねてより、心から崇拝している文章家がいる。

その方は、東海林さだおです。

今日読んだ、オール讀物4月号の「男の分別学」

「偉業!立ち食いそば全制覇(Ⅱ)

『富士そば』への道はまだまだ続く」

で、その思いをあらたにした。

食というものを、人間の業とか癖、好みなどで分解し、

サラリーマンの哀しい人間関係に置き換えたりして、

分かりやすく読者の前に提示してくれる。

一日一そば

そう決めてから生活にハリが出てきた。

毎日が明るく希望に満ちたものになった。

一日一そばというすっきりした道が見え

ていて、あとはそれに従っていけばいいと

いう人生。迷いのない人生。

しばらくはこれにすがって生きていこう。

こういう書き出しでこの「男の分別学」は始まっている。

一口すすってつくづく思ったのだが、揚

げ玉は具なのか、具ではなくツユの仲間な

のか、ということである。

そばの具の特性の一つに〝自分で制御で

きる〟というのがある。

きつねそばの油揚げで考えるとわかりや

すいが、具というものは食べたいときに取

り上げて食べることが出来、半分だけかじ

って元のところに置こうと思えば置ける。

「ここにおれよ」と言えばちゃんとそこに

居る。

ー略ー

たぬきそばの揚げ玉は、食べたいときに

取り上げて食べられるか?

半分だけかじって元のところに置けるか?

「ここにおれよ」と言ったらそこに居るか?

たぬきそばのツユだけ飲もうとしますね。

そこで丼をこう手前に傾けますね。

すると奴らはいっせいにワラワラとこっ

ちに向かって押し寄せて来る。

来るんじゃない、と言ってるのに団体で

来てしまう。

これをもし上司と部下の関係で考えたら

どうなるか。

上司の命令を部下はまったくきかないわ

けだ。

きつねそばの場合は部下二名だから威令

もゆきわたるが、なにしろたぬきは多勢に

無勢、一方的に部下に押し切られてしまう。

引用が長くなってしまいましたが、

こういう感じで文章は続いていく。

文字を追う私は、常に笑いを抑えている。

しかし、たまに耐えきれず声を出して笑ってしまう。

東海林さだおの社会現象に対する洞察力のすごさ。

ものや人間を見るこだわりとやさしさ。

愛で裏打ちされた批評精神。

私もこれからそれらを見習って、九想話を書きたいと思う。