マンションを購入する際のパンフレットに、この建物は100年の耐久性があります、なんて書いてあります。この年数は、一体、何を根拠にして言っているのでしょうか?日本建築学会では、コンクリートの耐久設計強度というのを定めています。この建物は、➀100年以上か、➁65年以上か、➂30年以上か、この3種類です。そして、それぞれについて以下の条件となっています。

マンションを購入する際のパンフレットに、この建物は100年の耐久性があります、なんて書いてあります。この年数は、一体、何を根拠にして言っているのでしょうか?日本建築学会では、コンクリートの耐久設計強度というのを定めています。この建物は、➀100年以上か、➁65年以上か、➂30年以上か、この3種類です。そして、それぞれについて以下の条件となっています。

➀の100年以上:コンクリート強度は30N/㎜²以上。

➁の65年以上:コンクリート強度は24N/㎜²以上。

➂の30年以上:コンクリート強度は18N/㎜²以上。

これだけのことです。コンクリートの強度だけで、建物の耐久性を決めてしまうというのも、単純過ぎますが、他にこれだという指標もないものですから、仕方ないでしょう。それでは、➀のコンクリートを使えば何を根拠に100年の耐久性があると言えるのでしょうか。

鉄筋コンクリート構造物の骨組みは、文字通り、鉄筋とコンクリートです。コンクリートの中には多くの鉄筋が入っています。鉄筋が腐食したら、建物は寿命を迎えます。ですので、鉄筋が腐食を始めるまでの期間を耐久性と呼ぶこともできます。写真は、コンクリートの表面に穴を開けて、鉄筋を出してみたところです。鉄筋は、大体、コンクリートの表面から4~5㎝程のところに入っています。これを建築用語で「かぶり厚さ」と呼びます。若いコンクリートはアルカリ性で鉄筋を腐食させることはありません。でも、空気中の炭酸ガスにより、少しずつ、中性化されていきます。コンクリートの表面から中性化されて行って、4~5㎝程のところにある鉄筋まで届く期間を耐久性と呼んでます。コンクリートの強度が強いものほど、コンクリートの密度が高いので、中性化に時間がかかるということです。(6826)

マンションの内覧会で、この部屋の買主が部屋に入り、最初の言葉が、「アレ!キッチンがオープンではない!」でした。びっくりするのも無理ありません。部屋に入るまで、オープンキッチンとばかり思っていたからです。写真のように、オープンキッチンとばかり思っていたところには、大きな壁があって、キッチンはクローズになっています。

マンションの内覧会で、この部屋の買主が部屋に入り、最初の言葉が、「アレ!キッチンがオープンではない!」でした。びっくりするのも無理ありません。部屋に入るまで、オープンキッチンとばかり思っていたからです。写真のように、オープンキッチンとばかり思っていたところには、大きな壁があって、キッチンはクローズになっています。

買主の方は、マンションを買う際には、キッチンはオープンにしょうと思ってました。そして、このマンションを見つけて、契約時にもらったパンフレットの写真も、モデルルームも、全てオープンキッチンなっていたので、購入を決めたわけです。こういう場合は、どうすれば良いのでしょう?

内覧会で、売主にこの点を指摘すると、「この部屋はモデルルームとタイプが少し異なっています。ですので、このタイプの部屋につきましては、パンフレットの上部に、クローズキッチンと書いております」との説明でした。パンフレットでそのページを開くと、確かに上に小さくクローズキッチン、と印刷してあります。小さくても、このような記載があれば、契約と異なる、とは主張できなくなります。

モデルルームの仕様は、自分が選んだ部屋のタイプとは異なる場合が多いですし、間取り図だけから、壁の状態を把握するのは困難でもあります。特に、キッチン周りは、カウンターなのか壁なのか、同じように表記されるので、注意が必要となります。勘違いしないようにするためには、分かりにくいところは、間取り図にマーキングしておいて、売主に確認しておいた方が良いでしょう。(87)

(約24.24坪:坪数は0.303を掛ける)

ポーチ面積(アルコーブ) 4.00平方メートル

バルコニー面積・・・・・・・・ 20.00平方メートル

MB(メーターボックス)面積 1.00平方メートル

室外機置場面積・・・・・・・・ 1.00平方メートル

まず、住居専有面積ですが、部屋の壁の中心線で囲まれた面積となります。壁の中心線ですから、壁の厚みも半分入っています。これを壁芯面積(かべしん)と呼びます。もう一つ内法面積と呼ばれるものがあります。これは壁の内側部分だけを床面積とする計算方法です。この場合、壁の面積は入りませんので、「壁芯面積」より数平方メートル少なくなります。建築基準法に基づくのは「壁芯面積」、不動産登記法では「内法面積」で登記されます。一般的に部屋の広さを言う場合は、建築基準法上に基づきますので、壁芯間の面積となります。

アルコーブやバルコニーも壁芯面積で表示されます。従い、壁の中心線からの面積となります。アルコーブは3方は壁の中心、1方は廊下までとなります。通常、写真のように、アルコーブと廊下は異なる色のシートで分かるようにします。アルコーブは共用部ですが専用使用権があるからです。この使用権も売値に含まれています。また、バルコニーも3方は壁の中心、1方は先端の手すりの中心までとなります。パンフレットにそれぞれの箇所の面積表示がされますが、どういう根拠で算出したのか、また、ちゃんとあるのか、例えばバルコニーの長さだけでも内覧会で実測してみるのも大事です。この広さがあなたの大切な財産ですから。(866)

アルコーブやバルコニーも壁芯面積で表示されます。従い、壁の中心線からの面積となります。アルコーブは3方は壁の中心、1方は廊下までとなります。通常、写真のように、アルコーブと廊下は異なる色のシートで分かるようにします。アルコーブは共用部ですが専用使用権があるからです。この使用権も売値に含まれています。また、バルコニーも3方は壁の中心、1方は先端の手すりの中心までとなります。パンフレットにそれぞれの箇所の面積表示がされますが、どういう根拠で算出したのか、また、ちゃんとあるのか、例えばバルコニーの長さだけでも内覧会で実測してみるのも大事です。この広さがあなたの大切な財産ですから。(866) マイホームの購入、これは人生の一大事です。家族がいれば、尚更、いろんなことを考えなければなりません。一戸建てかマンションか、マンションに決めても、広さや間取り、向き、何階にしようか、考えることが次から次です。

マイホームの購入、これは人生の一大事です。家族がいれば、尚更、いろんなことを考えなければなりません。一戸建てかマンションか、マンションに決めても、広さや間取り、向き、何階にしようか、考えることが次から次です。

ここでは、マンション購入、何階が良い?について考えてみます。マンションの場合、同じ間取りでも、高層階の方が割高となります。㎡単価でみますと、1層ごとに5千円~1万円、建物によっては、それ以上高くなる場合もあります。理由は、高い階ほど眺望が良くなるからです。眺望の価値をどう考えるか、ここで決まります。

眺望を考えた場合、1階が最も安価になります。ただ、専用庭が付いたり、子供の騒音が響かないなどメリットもあります。そして、最上階は最も高価になりますが、眺望に加え、上からの音が来ないなどの良い点があります。

何階が良いかは、いろいろな要素が絡むので難しいのですが、経済的な観点から選ぶのであれば、私は、2階部分が良いと思います。理由は、1階は地下と接しているので、冷えるし結露しやすい、最上階は屋根に断熱材があるとは言え、夏は暑いからです。それに、眺望と言う価値観は住んでしまうと変わるものと思うからです。(83)

マンションを購入する際、部屋から見える眺望も大事です。眺望を売りにしている高層マンションも数多くあります。でも、新築のお部屋を契約する時は、建物はまだ建築中が多いので、実際にどういう眺望かは確認できません。周りを見て、こんな感じかな?と想像してお部屋を決めなくてはなりません。そんなことから、売主は、CGで窓から見える眺望も紹介しています。例えば、30階の部屋からは、港、橋、街並み、こんなに素敵です…と。

マンションを購入する際、部屋から見える眺望も大事です。眺望を売りにしている高層マンションも数多くあります。でも、新築のお部屋を契約する時は、建物はまだ建築中が多いので、実際にどういう眺望かは確認できません。周りを見て、こんな感じかな?と想像してお部屋を決めなくてはなりません。そんなことから、売主は、CGで窓から見える眺望も紹介しています。例えば、30階の部屋からは、港、橋、街並み、こんなに素敵です…と。

でも、ここで注意をしなくてはならないのは、CGでチェック出来るのは、ほとんど昼間の眺望だけという点です。窓から見える、昼間の眺望と夜の景色、これは全く異なります。ですので、昼間の眺望だけでなく、夜の景色もチェックしておくことが大事となります。夜の景色でチェックすることは、特にネオンです。

写真のお二人は、窓の向こうに見えるネオンの看板を気にしています。契約時には、このネオンに付いて、売主に確認をしてました。その時には、売主は、CGを使って、問題ないでしょう、と説明をしていました。でも、実際に内覧会で部屋に入ってみると、リビングの真正面の位置に来てしまっています。結局、お二人は、考えた末、この部屋をキャンセルすることになりました。(63)

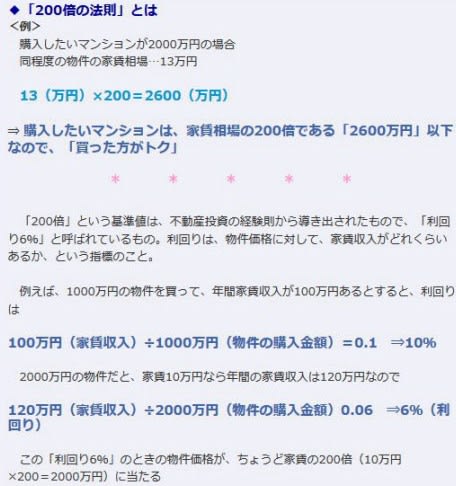

マンションを購入しようか?、それともこの辺りで賃貸を借りようか?悩む時があります。そのような場合、「200倍の法則」というのを知っておくと良いと思います。

「200倍の法則」とは、不動産の価格を「その物件に賃貸で住んだ場合の賃料」と比較して、「買った方が得か、借りた方が得か」を判断するひとつの基準となります。この法則は不動産投資の経験則から出てきたもので、その物件の販売価格が、同等のマンション(または一戸建て)の家賃相場の200倍以内であれば、その物件は「買った方が得」、200倍以上であれば、「借りた方が得」ということになるわけです。地域の家賃相場は住宅情報誌やインターネットで調べることができます。ただ、この法則は一般的な地域に建つマンションや戸建で、現在も将来に向けても人気が出るような地域に建つマンション等には当てはまらないと思います。

ある日、内覧会に同行させて頂いた方から、メールを頂きました。メールには、「入居して1年です。1点、気になることがあり相談します。それは隣りの住戸からの音です。私が寝室として使用している洋室の壁の背面は、隣戸のお風呂、洗面室となっています。深夜、洗面室のドアを閉める音や洗面台の引き出しを閉める音で、眠りを妨げられることがしばしばあります。何か、解決策はありますか?」と書いてありました。

ある日、内覧会に同行させて頂いた方から、メールを頂きました。メールには、「入居して1年です。1点、気になることがあり相談します。それは隣りの住戸からの音です。私が寝室として使用している洋室の壁の背面は、隣戸のお風呂、洗面室となっています。深夜、洗面室のドアを閉める音や洗面台の引き出しを閉める音で、眠りを妨げられることがしばしばあります。何か、解決策はありますか?」と書いてありました。

この部屋は超高層マンションで、部屋の戸境壁は乾式2重壁と呼ばれる作りで、鉄筋コンクリートではありません。乾式2重壁とは、軽量鉄骨の柱を立て、厚さ50㎜のグラスウールの遮音材を挟み込んで、両側から石膏ボードを2枚ずつ張り合わせたものです。壁の厚さは140mm程度です。音の伝わり方は、空気伝播音と固体伝播音とに分かれます。人の声は空気伝播音ですが、電車の音がレールを伝わって聞こえるのは固体伝播音です。乾式2重壁の場合、空気伝播音に対しては遮音性能は良いのですが、固体伝播音に対しては、鉄筋コンクリートと比べると軽量なので、遮音性能が低いのでは?と感じます。

超高層マンションの場合、建物の重量を減らすために、乾式2重壁を採用している場合が多いです。戸境壁が乾式2重壁のお部屋を購入される場合には、隣戸の間取りもチェックするのが良いと思います。全体の平面図は売主に言えば見せてくれるでしょう。上の写真の平面図は、苦情があったお部屋ではありません。この図面も超高層マンションですが、水周りの背中側も水周り、リビングや洋室の背中側も洋室など、寝室の背中側にはなるべく音が出ない空間となるように計画されています。(01)

床の遮音性能につきましては、建築基準法では何も定められておりません。これでは困る、と言うことで、2000年に住宅の品質確保の促進等に関する法律が施行され、それに基づき、日本住宅性能基準が定められています。但し、この基準に強制力は無く任意で受けるようになっています。この基準は以下のようです。

性能 重量衝撃音 生活実感 軽量衝撃音 生活実感

5等級 LH‐50以上 ドスンと重い音が小さく聞こえる LL‐45以上 スプーンを落とすと、かすかに聞こえる

2等級以下は通常はありませんので、省略します。以上のような基準がありますので、分譲会社もLL45という数字にこだわります。但し、ここで気をつけなければならない点は、LL45であっても、LHはまた別もの、ということです。LLは45だけれど、LHは55というものも多いです。

モデルルームなどで、分譲会社の営業マンが、ここのフローリングはLL45で遮音性能が最上級レベルです、と宣伝しますが、それだけで安心しないで下さい。これは、フローリングだけに関しての説明ですので、床全体の遮音性能は、また違う要素も入ってきます。その違う要素として、直床か二重床か、床スラブのコンクリートの厚さは、床の下に小梁があるか、その他いろいろな条件が、遮音性能に影響してきます。フローリングや床の構造までを網羅した全体的な遮音性能の数値は現状ではありません。

写真は、モデルルームにあった、部屋の構造の模型です。ここでご覧頂きたいのは、床の↑の部分です。↑で示したのは厚さ5㎝のグラスウールの遮音マットです。この床は二重床で、フローリングの下に遮音材を敷き入れています。このような仕様であれば、マンションの床の遮音構造として最上級と思います。

写真は、モデルルームにあった、部屋の構造の模型です。ここでご覧頂きたいのは、床の↑の部分です。↑で示したのは厚さ5㎝のグラスウールの遮音マットです。この床は二重床で、フローリングの下に遮音材を敷き入れています。このような仕様であれば、マンションの床の遮音構造として最上級と思います。床からの騒音は、厄介な問題ですが、建築基準法では何も規定していませんので、上階の音が気になっても、法律に照らし合わせて、欠陥だ、と主張する事は出来ません。裁判になっても、我慢できる範囲か、そうでないか、というあいまいな感覚で争うことになります。マンション生活で最も気になる音の問題ですが、現状は以上のような発展途上の状況です。消費者が望んでいるのは、この床の全体的な遮音性能はこうです、と分かる基準で明確に表してもらうことですが、残念ながら、そこまでになっていません。(810)

写真は、都内のマンションの屋上に設置されている給排気ファンを撮ったものです。このマンションは、15階建てで、内廊下タイプとなっており、このファンで廊下等共用部分の給排気を行っています。この給排気ファンが設置されている直下の部屋を購入された方の内覧会を1年ほど前に同行させて頂きました。

写真は、都内のマンションの屋上に設置されている給排気ファンを撮ったものです。このマンションは、15階建てで、内廊下タイプとなっており、このファンで廊下等共用部分の給排気を行っています。この給排気ファンが設置されている直下の部屋を購入された方の内覧会を1年ほど前に同行させて頂きました。

この方から、最近、このファンの騒音が気になる、という相談がありましたので、お部屋にお伺いしました。部屋に入ってみると、グングンとファンが回転している音が伝わってきます。夜中になれば、気になる騒音と思いました。これでは問題だ、ということで、売主に対し、対策を取るように書面を提出しました。具体的には、機器の下に防振ゴムを設置する、そしてファンの稼働時間を少なくさせる、こういう内容でした。

この方も上から騒音が来ないからという理由で最上階を購入しましたが、こういうことが起きるとは考えてもみませんでした。マンションで、最上階を購入される方は、自分の住む部屋の上に何があるのかも確認された方が良いと思います。特に、写真のような給排気のファンが真上にある場合には、振動音に注意が必要となります。(86)

写真は、マンションの内覧会で撮ったものです。写真を良くご覧頂きますと、壁の表面に水滴が垂れるほどになっています。これは、結露により生じたものです。この壁は、1階の北側の洋室の戸境壁で、厚さ20㎝の鉄筋コンクリートです。この壁の上にクロスを直張りしています。内覧会は夏の蒸し暑い日で、午前10時の気温は26度、湿度は80%ほどでした。

写真は、マンションの内覧会で撮ったものです。写真を良くご覧頂きますと、壁の表面に水滴が垂れるほどになっています。これは、結露により生じたものです。この壁は、1階の北側の洋室の戸境壁で、厚さ20㎝の鉄筋コンクリートです。この壁の上にクロスを直張りしています。内覧会は夏の蒸し暑い日で、午前10時の気温は26度、湿度は80%ほどでした。

これだけの結露が生じてしまう原因は、壁の表面温度が低いことです。壁と空気が同じ温度であれば結露はしません。それでは、何で壁の温度が低いのでしょう?この部屋は1階で、基礎部分は地中になります。夏場は特に、外気温と地中との温度差は大きくなります。地中にある基礎部分が冷やされて、基礎のコンクリートの熱伝導により、1階の壁の温度も低くなります。結露は、壁の下部に行くほど量が多いのは、下部ほど壁の温度が低いということになります。この建物の地下室部分には、標準的な断熱材は張られていますが、これだけの結露が出来てしまいます。

このマンションは海沿いですので、湿度の高い空気が流れてきます。また、内覧会ですから、前日までは部屋も閉めているし、隣の部屋も空室となっています。こんな条件が結露を加速させたとも言えます。一般に、1階部分は基礎や地面に近い位置にありますので、どうしても湿気が出やすくなります。特に海沿いで、マンションの1階のお部屋を購入される場合には、このような点もお考え下さい。(87)

写真はタワーマンションの内覧会時に1階の外側を撮ったものです。大型のエアコンの室外機がズラリと並びます。1階には大きなロビーがあり、また喫茶なども入るので、このように大きな室外機が設置されます。ここまで室外機が並ぶと、室外機からの排気や振動音が気になってきます。

写真はタワーマンションの内覧会時に1階の外側を撮ったものです。大型のエアコンの室外機がズラリと並びます。1階には大きなロビーがあり、また喫茶なども入るので、このように大きな室外機が設置されます。ここまで室外機が並ぶと、室外機からの排気や振動音が気になってきます。1階に店舗が入るマンションの2階などの低層階をお買いになろうとしている方は、1階に入る店舗や集会室の室外機の位置を確認した方が良いでしょう。確認して、自分の部屋の廊下やバルコニーの真下に室外機が来る計画になっていたら、移動が可能なのかも売主に相談すべきです。お部屋には、24時間給気口が付いていて、それを動かせば外気を取り込みますので、窓を閉めても匂いは防げません。

振動音やにおいは防ぐのが困難です。また、コンビニ等は長時間お店を開いてますので、生活上、深刻な問題となることもあるでしょう。マンションの部屋の購入契約時には、このような室外機の位置が明確ではありません。自分の部屋がこのような状態の可能性がある場合には、契約時でも、売主に室外機の位置を確認しておくべきと思います。また、完成内覧会に行きましたら、既に取り付けられている場合もありますので、状況の最終確認をしておいた方が良いでしょう。そして、気になる位置であれば、売主に対策をお願いしてみて下さい。(71)

写真は、マンションの内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、白い矢印の壁です。この部屋の買主である写真のお二人は、ここには壁がなく、オープンになっているものだと、部屋を見るまで信じていました。それもその筈、パンフレットの写真も、モデルルームでも、ここには壁はなく、モデルルームでの売主の説明者も、ここはオープンだと言いました。ですから、部屋に入って買主がびっくりしてしまうのも当然です。

写真は、マンションの内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、白い矢印の壁です。この部屋の買主である写真のお二人は、ここには壁がなく、オープンになっているものだと、部屋を見るまで信じていました。それもその筈、パンフレットの写真も、モデルルームでも、ここには壁はなく、モデルルームでの売主の説明者も、ここはオープンだと言いました。ですから、部屋に入って買主がびっくりしてしまうのも当然です。

このマンションには、いくつかの部屋のタイプがあります。モデルルームとなっていたのは、この部屋とは異なるタイプでした。また、この部屋の間取り図では、この部分は線が2本引いてあるだけです。この2本の線が壁なのかカウンターなのか、一般の人では見極めが困難です。また、モデルルームでの売主の説明も間違っていました。ですから、買主がオープンであると信じてしまうのは仕方ありません。

このような経緯で、ここには壁があるわけです。従い、売主に説明責任があるのですが、買主は、この壁を壊すマイナスを考慮して、このままの状態で良いと許してあげることになりました。キッチン周りの壁の状態を、間取り図から把握するのは、困難なこともあります。また、モデルルームは自分の部屋ではないケースが多いです。間取り図からも、モデルルームでも、不明な点が残った時には、書面で売主に質問しておくのが良いでしょう。書面で出し、回答をもらっておけば、万が一、異なっている時でも、責任の所在が明確になりますので。(24)

左の写真はマンションのモデルルームの一室です。ここで、壁のクロスは専有部ですから、好きに貼替できますが、窓ガラスや外側の網戸は共用部ですので勝手に変える事はできません。

マンションは、建築基準法では、共同住宅と呼ばれます。共同住宅ですから、自分のもの(専有部)、住民全員のもの(共用部)、この二つに分かれます。どっちつかずはありません。但し、境界線があるわけではないので、分かりにくい箇所もあります。専有部と共用部の区分は、区分所有法に細かく規定されていますが、大雑把な分け方として、マンションを外から見て、見えるところは共用部、見えないところは専有部と考えたら分かりやすいと思います。

玄関扉も窓ガラスも網戸もバルコニーも外から見えるので共用部となります。このように決めた理由は、玄関扉や窓ガラスを真っ赤に塗ったり、バルコニーに看板などを取り付けられたら、共同住宅として統一性を欠いてしまうからです。

バルコニーやアルコーブなどは共用部ですが、専用使用権、即ち、専有部に住む人が排他的に使用する権利を認めています。使用する権利を持つということは、当然、管理の義務も出てきます。従い、不注意で窓ガラスを割ったら、弁償しなければなりません。マンションの場合、財産権、使用権から見て以下の3種類に分かれます。

➀自分の財産で自由に使える部分(専有部):自分の部屋の中

➁自分の財産ではないけれど自分だけで自由に使える部分(専用使用権付共用部):窓、玄関扉、バルコニー、アルコーブ、1階の庭など

➂みんなの財産でみんなで使う部分(共用部):玄関ロビー、エレベーター、階段など (92)

マンションを購入する際に、最も気になるのは場所、価格、部屋の広さでしょう。部屋の広さは不動産用語では住居専有面積と呼ばれます。それでは、住居専有面積が80㎡と記載されている場合、どこをどのように測った広さを指しているのでしょうか?

マンションを購入する際に、最も気になるのは場所、価格、部屋の広さでしょう。部屋の広さは不動産用語では住居専有面積と呼ばれます。それでは、住居専有面積が80㎡と記載されている場合、どこをどのように測った広さを指しているのでしょうか?

一般的なマンションの部屋では、四隅に柱があって、その真ん中に戸の境となる壁があります。この壁を戸境壁(こざかいへき)と呼びます。この壁の中心線で囲まれた面積が部屋の広さとなります。壁の中心線ですから、壁の厚みも半分入っています。これを壁芯(かべしん)面積と呼びます。戸境壁の厚さが20㎝であれば、10㎝分は壁で使えない部分だけど、部屋の広さに入っているわけです。

建物というのは、下の階に行くほど上の階の重さが加わってきます。例えば、20階のマンションであれば、20階の上には何もないので、20階の柱や壁の骨組みは支えるものはありませんが、1階は19階分を支えなければなりません。そうなると、20階と1階との骨組みの大きさは変わってきます。柱の場合、大体、5階分で5㎝ほど縦横が太くなります。20階の柱の大きさが縦横60㎝とすると、1階では80㎝になるということです。戸境壁も20階の厚さが18㎝、1階は22㎝こんな感じになります。

こうなると、同じ間取りの縦系列の部屋であっても、20階と1階とでは、専有面積は同じですが、実際に使える面積(内法面積:うちのりめんせき)は異なります。20階の方が、僅かですが、1階よりも広くなるわけです。本来なら、内法面積で広さを表した方が現実的なのですが、こうなると計算が非常に困難で複雑になってしまいます。ですので、建築の図面では、壁芯間の長さや面積の表示が使われます。(72)

写真は、マンションの内覧会で、バスルームを洗面所から撮ったものです。ここのお部屋は最上階です。お部屋をお買いになったご夫婦は、内覧会で、このバスルームを見て、アレ!この窓こんなに小さいの!と大声を出しました。

写真は、マンションの内覧会で、バスルームを洗面所から撮ったものです。ここのお部屋は最上階です。お部屋をお買いになったご夫婦は、内覧会で、このバスルームを見て、アレ!この窓こんなに小さいの!と大声を出しました。

ご夫婦がびっくりされたのも無理はありません。内覧会でお部屋を見るまで、バスルームの窓は、小窓ではなくて、もっと大きくて、窓ガラスは透明、最上階ですから、近所の目も気にせず、開放感に浸って、温泉気分を味わおうと思っていたのです。ところが、内覧会の日に、バスルームの扉を開けたら、なんと、付いているのは、小さな窓で、ガラスもすりガラスです。これでは、楽しみにしていた温泉気分は一瞬に吹き飛んでしまいました。

それでは、何で、こんな思い違いが発生したのでしょう?買主であるご夫婦は、部屋の契約時に、バスルームの窓の形が気になり、売主に窓の形状を確認しています。売主は、現場においてある図面で説明しました。その図面には、小窓ではなく一般的な腰窓のように記載されています。それで、売主は買主に対し、大きな窓でビューバス仕様です、と説明していたわけです。但し、パンフレットは小窓の記載となっていました。つまり、図面とパンフレットにおいてくいちがいがあったわけです。

リビングや洋室と異なって、バスルームやトイレなどの窓については、形状や仕様がはっきりと分かりにくい場合があります。図面と現実とで、思い違いが起きないように、契約時に、しっかりと窓の位置や大きさ等を図面やパンフレットで確認して下さい。売主が説明した図面、パンフレット、モデルルーム、これらは契約条件となります。従い、実際の建物と異なる場合には、契約違反となります。上の例では、売主に非があったのですが、壁を壊せないので、買主は窓の大きさについては我慢、他で代償となりました。(93)