マンションで、中和室のお部屋、結構あります。バルコニー側は、広めのリビングとダイニング、廊下側は洋室、でも、和室も欲しい、こうなると、リビングの奥に和室を作ることになります。直接窓に面しない和室を、中和室と呼びます。建築基準法上、中和室も居室(人が定常的に居る空間)になりますので、換気、採光など、無窓にすることはできません。フスマなどは常時開放できるので、中和室とリビングとを一つの部屋として見なすことで、許可されています。

このような理由から、リビングと中和室とは、写真のようにフスマで区切られるようになります。写真の例では、フスマがリビング側にも、廊下側にもあります。ここで、質問です。フスマ全体を閉めた場合、リビング側のフスマが優先するのか、それとも、廊下側のフスマが優先するのか、どちらだと思いますか? 正解は、左の写真にあるように、リビング側のフスマが優先します。つまり、リビング側のフスマを閉め切って、そこに廊下側のフスマを合わせるように、大工さんは建て付けていきます。これは、リビング側にフスマの合わせ目を見せないようにするためです。ですので、内覧会に行きまして、このフスマの隙間などをチェックされる場合には、そのようにして、状態を確認して下さい。(92)

正解は、左の写真にあるように、リビング側のフスマが優先します。つまり、リビング側のフスマを閉め切って、そこに廊下側のフスマを合わせるように、大工さんは建て付けていきます。これは、リビング側にフスマの合わせ目を見せないようにするためです。ですので、内覧会に行きまして、このフスマの隙間などをチェックされる場合には、そのようにして、状態を確認して下さい。(92)

写真はマンションの内覧会で撮りました。写しているのは窓のサッシです。指の先で示しているものは何だか分かりますか?

写真はマンションの内覧会で撮りました。写しているのは窓のサッシです。指の先で示しているものは何だか分かりますか?

最近の窓のサッシには、鍵の他に、このような小物が付いている場合が多いです。この小物の名前は、指詰め防止ストッパーと言います。ストッパーを窓ガラス側に倒しておきますと、サッシが重なる前に止まります。窓を開けた時に、指の先がサッシの間に挟まれないようにするためのものです。

最近では、ペアガラスなど大きくて重量のある窓ガラスが普及してきていますので、指を挟むと事故になりやすくなっています。

写真では、ストッパーを向こうへ倒そうとしても、途中でストッパーの先が窓ガラスにぶつかってしまって、ストッパーが水平の位置まで来てくれません。これでは、窓を開けるとストッパーが窓ガラスをこすってしまって、ガラスに傷が付いてしまいます。ガラスに傷がついては困りますので、ストッパーの位置の調整を指摘しました。

内覧会では、このような窓の指詰め防止のストッパーも倒してみて、窓の開閉に問題がないか、チェックしてみて下さい。一般に、この指詰め防止ストッパーは普通の腰窓では1箇所、大きな掃き出し窓では上下の2箇所に付いています。それから、2箇所付いている場合には、両方とも倒してお使い下さい。一つだけですと、窓を開けた際に、大きな力がかかりますので、ストッパーが折れてしまうことがあります。(82)

写真は、マンションの内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、白い矢印部分で、ビス忘れと書いてあるところです。窓のサッシは、しっかりと窓の枠に取り付けられなければなりません。 当然、ビス穴が開いているところは、全てビスで固定する必要があります。この部分は、ビスを打つのを忘れてしまったわけです。

写真は、マンションの内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、白い矢印部分で、ビス忘れと書いてあるところです。窓のサッシは、しっかりと窓の枠に取り付けられなければなりません。 当然、ビス穴が開いているところは、全てビスで固定する必要があります。この部分は、ビスを打つのを忘れてしまったわけです。

数が多いので、結構、ビス忘れはあります。家の中には、相当数の窓や扉があり、これらはビスによって枠に取り付けられます。窓や扉は、何十年間という無数に近い開閉に耐えなければなりません。ですので、1本のビスでも大事となります。 内覧会では、数が多くて大変ですが、建具のビス穴が全てビスによって固定されているかも確認して下さい。確認する場合には、細かいし、暗くて見づらい箇所もあるので、懐中電灯を使うと確認作業がしやすくなります。(24)

写真はマンションの内覧会で撮りました。ここでご覧頂きたいのは、白い矢印の先のところです。分かりにくいのですが、木製のドアの表面が、かすかにふくらんでいるのが分かると思います。

写真はマンションの内覧会で撮りました。ここでご覧頂きたいのは、白い矢印の先のところです。分かりにくいのですが、木製のドアの表面が、かすかにふくらんでいるのが分かると思います。

ふくらんだ原因は、上に付いているスライド式のドアの戸当たりをビスで留める際に、ビスの打ち方が悪く、表面がふくれてしまったのです。内覧会の際には、細かいところですが、このような箇所も確認して下さい。(209)

写真はマンションの内覧会で撮りました。写した場所は、リビングの窓のサッシの下部です。よくご覧頂くと、窓の枠(建築用語では方立:ほうだて)の下の端のキャップが、左は付いていますが、右側には付いていないのが分かります。この部分を方立キャップと言います。

写真はマンションの内覧会で撮りました。写した場所は、リビングの窓のサッシの下部です。よくご覧頂くと、窓の枠(建築用語では方立:ほうだて)の下の端のキャップが、左は付いていますが、右側には付いていないのが分かります。この部分を方立キャップと言います。

建設業者が、ウッカリ、付けるの忘れてしまったのです。極めて稀なケースですが、こういうこともあります。窓枠はアルミですから、やはり、切った端は左側のようにキャップを付けておかないと危険です。

内覧会に行きましたら、このような細かい点も、上から下まで、チェックして下さい。他に、サッシ周りでチェックする点は、サッシを取り付けているネジが全てあるか、サッシの開閉時変な音がしないか、アルミ枠の表面にキズはないか、このような点になります。(11)

写真は、マンションの内覧会で、キッチン収納棚の観音開きの扉の上部を写したものです。洗面所やキッチンの棚類、下足入れ、クローゼット、トイレの吊り戸、三面鏡など、家の中の収納で、このように開く扉は多いです。

写真は、マンションの内覧会で、キッチン収納棚の観音開きの扉の上部を写したものです。洗面所やキッチンの棚類、下足入れ、クローゼット、トイレの吊り戸、三面鏡など、家の中の収納で、このように開く扉は多いです。

このような収納の左右の観音開きの扉の面合わせがきちっとしていないと、見た目も気になりますし、開ける時に指の先で触れた感じも悪いです。観音開きの扉のズレは、蝶番の調整で簡単に直りますので、内覧会では気になる箇所は指摘して下さい。左右の扉の上下や前後に段差があったり、扉の真ん中の数ミリの開きが微妙に平行でなかったり、このような点です。

ついでに、襖や障子、このような開け閉めする建具も、ちゃんと、スムーズに開閉できるか、そして、開閉した時に、枠との取り合い、建具の重なり具合など、縦横きちんと揃っているかも確認して下さい。細かい事ですが、建具は縦も横も、上も下も、前も後ろも、そろっている方が部屋が締まります。(7527)

写真は戸建ての内覧会で撮りました。写したところは、家の外側から、1階の洗面所の窓のサッシ部分です。写真の赤い付箋が貼ってある横を見て頂きますと、サッシの下の部分が少し折れ曲がっているのが分かります。折れ曲がった原因は、工事中に何かを上から落としたか、ぶつけたからだと思います。外周りのサッシの不具合、多くはないですが、あるものです。

写真は戸建ての内覧会で撮りました。写したところは、家の外側から、1階の洗面所の窓のサッシ部分です。写真の赤い付箋が貼ってある横を見て頂きますと、サッシの下の部分が少し折れ曲がっているのが分かります。折れ曲がった原因は、工事中に何かを上から落としたか、ぶつけたからだと思います。外周りのサッシの不具合、多くはないですが、あるものです。

内覧会の日は雨が降っていたので、サッシが濡れています。特に、内覧会の日に雨が降っていると、外周りを見ることが面倒になりますが、サッシの状態も確認して下さい。(475)

写真は、プリーツ網戸を閉めてみたところです。網戸の種類には、一般的なフラット型、プリーツ型、そしてロール型があります。プリーツ網戸とは、アコーディオン網戸とも呼ばれ、収納できる網戸です。フラット型は丈夫で長持ちなのですが、しまい込むことが出来ないので、汚れやすいし、窓が暗くなって煩わしい面もあります。プリーツ型、ロール型は、しまい込めるので、使わない時は窓面がスッキリします。

写真は、プリーツ網戸を閉めてみたところです。網戸の種類には、一般的なフラット型、プリーツ型、そしてロール型があります。プリーツ網戸とは、アコーディオン網戸とも呼ばれ、収納できる網戸です。フラット型は丈夫で長持ちなのですが、しまい込むことが出来ないので、汚れやすいし、窓が暗くなって煩わしい面もあります。プリーツ型、ロール型は、しまい込めるので、使わない時は窓面がスッキリします。

内覧会では、プリーツ網戸も開けたり、閉めたりしてみて下さい。プリーツ網戸はマグネットで閉めています。この写真では、網戸を閉めた時に、上のマグネットの効きが弱く、しっかりと閉まりませんでした。しっかりと閉まるように指摘しました。

プリーツ型、ロール型のタイプの網戸はコンパクトで見栄えは良いのですが、難点は、その耐久性です。このようなタイプの網戸は、伸ばしたり、縮ませたり、頻繁にします。特に上下にある細い線が切れやすいです。問題が出たら、丸ごと交換で費用もかかります。長持ちさせるには、単純な解決策ですが、あまり開閉しない、丁寧に扱う、これしかありません。開け閉め、掃除の祭は、この網戸は弱いもんだ、と思いながら優しく使って頂くことです。(92)

写真はマンションの確認会で撮りました。確認会とは、内覧会での不具合の指摘により売主側が補修を行い、その補修の完成状態の確認をするものです。ここでご覧になって頂きたいのは、白い矢印で示した所です。これはリビングの窓の上部の隅の部分です。

写真はマンションの確認会で撮りました。確認会とは、内覧会での不具合の指摘により売主側が補修を行い、その補修の完成状態の確認をするものです。ここでご覧になって頂きたいのは、白い矢印で示した所です。これはリビングの窓の上部の隅の部分です。

ここには戸当たりと言って、窓を開いた際に、カギがサッシ枠に当たらないようにするものが設置されています。戸当たりは窓の上下に付いてますが、窓を開けた際には、窓枠が上下同時に接するのが理想です。上か下か、どちらかしか当たっていないと、最近の窓はペアガラスで重いので、長年、使っているとこの戸当たりも劣化してきて破損することがあります。内覧会では、窓を開けた際に、下の戸当たりには接するのですが、上の戸当たりには2㎜程の隙間が出来てしまっていました。

2㎜ですが、窓のサッシを、上下の戸当たりに同時に当てる、これは結構難しいことです。戸当たりを優先すると、カギが閉めにくくなる、こういうことが起きるからです。そこで、厚さ2㎜程の薄いゴムを貼ってもらい隙間をなくしたわけです。こうして、窓を開けた際には、窓が上下の戸当たりに同時に当たるようになりました。このゴムは何でも良く、ホームセンターで売っているなみだ目というクッションでも良いです。(73)

写真はマンション内覧会で撮ったものです。写したところは、廊下からリビングに入るドアの上の枠の部分です。この枠を上枠(うわわく)、左右両側の縦方向にあるのを縦枠(たてわく)と呼びます。この上枠の部分にひび割れが生じています。この枠は、木製の集成材の上にシートを貼ったものです。このシートをダイノックシートと言いますが、これは硬質塩ビ製の粘着剤付きの印刷化粧フィルムです。

写真はマンション内覧会で撮ったものです。写したところは、廊下からリビングに入るドアの上の枠の部分です。この枠を上枠(うわわく)、左右両側の縦方向にあるのを縦枠(たてわく)と呼びます。この上枠の部分にひび割れが生じています。この枠は、木製の集成材の上にシートを貼ったものです。このシートをダイノックシートと言いますが、これは硬質塩ビ製の粘着剤付きの印刷化粧フィルムです。

内覧会に行きましたら、部屋の中には、このような枠で取り付けられているものが、ドア、窓、クローゼット、吊り戸等、相当数ありますので、全てよく見て下さい。このようなひび割れは、多くはないですが、ある場合もあります。不具合として指摘すれば、きれいに補修してくれます。補修の方法は傷の程度にもよりますが、ひどい場合には、シートを貼り換えます。(467)

写真はマンションの内覧会で撮りました。写している部分は、リビングの窓のサッシです。ご覧頂きたいのは、矢印の部分です。これは指詰め防止ストッパーと言いまして、引違のサッシに指を挟まないようにするためのものです。最近の窓のサッシはペアガラスで重量も増え、サッシを開けた際に、指を挟んでしまうと大けがになってしまうことがあるからです。

写真はマンションの内覧会で撮りました。写している部分は、リビングの窓のサッシです。ご覧頂きたいのは、矢印の部分です。これは指詰め防止ストッパーと言いまして、引違のサッシに指を挟まないようにするためのものです。最近の窓のサッシはペアガラスで重量も増え、サッシを開けた際に、指を挟んでしまうと大けがになってしまうことがあるからです。

この指詰め防止ストッパーは、一般に、サッシの上下に2ヶ所付いています。窓のサッシが重いため、開けた際には、相当の力がかかるので、上下2ヶ所のストッパーで止めることになります。上下2か所に付いていますので、窓を開けた際には、この指詰め防止のストッパーはサッシに触れなければなりません。どちらか一方だけしか接しないのであれば、2ヶ所付ける意味がありません。

ここで写真に戻って頂きますが、これは上下にあるうちの上の方のストッパーです。このストッパーとサッシとの間には3㎜ほどの隙間が出来てしまっています。下のストッパーはこの状態で接していますので、これ以上は開けることができません。これでは、この上のストッパーの意味がないことになります。窓を開けた際に、大きな力がストッパーにかかりますので、下のストッパーが割れてしまうこともあります。

内覧会では、窓のサッシも開けてみて、指詰めストッパーが適切に上下サッシに接しているかもチェックして下さい。もし、それぞれがちゃんと接していない場合には、隙間の調整は出来ますので指摘して下さい。(382)

マンションや戸建の部屋には、アルミ製品は、窓、面格子など多くの場所に使われています。内覧会でそのようなアルミ製品にキズを見つけたら、当然、直してもらいたくなります。きれいに直りますので、キズを見つけたら不具合として指摘するべきなのですが、アルミ製品の場合は、話はちょっと複雑です。 写真は、ベランダへ出るアルミドアの表面に、多くのこすり傷があったので、それを補修しているところです。補修の仕方は、写真のようなパテを傷の部分に塗りこみます。パテを塗りこんだら、その表面をサンドペーパーで滑らかにします。そして、アルミと同じ色の塗料を全体的に噴霧して仕上げです。車の傷を直す板金と同じです。補修をしますと、どこに傷かあったのか、全く分らなくなります。

写真は、ベランダへ出るアルミドアの表面に、多くのこすり傷があったので、それを補修しているところです。補修の仕方は、写真のようなパテを傷の部分に塗りこみます。パテを塗りこんだら、その表面をサンドペーパーで滑らかにします。そして、アルミと同じ色の塗料を全体的に噴霧して仕上げです。車の傷を直す板金と同じです。補修をしますと、どこに傷かあったのか、全く分らなくなります。

ここまでは良いのですが、話が複雑と申し上げたのは、補修をすると微妙に表面の状態が変わってしまう、という点です。アルミ製品は押出し成型と言われる方法で作られます。要するに、トコロテンを作るように、押し出して成型するわけです。押し出される際に、独特のツヤとヘアラインと呼ばれる縦方向の繊細なスジが出来ます。錆び難い材料で塗装はしませんので、そのままで使われるわけです。

そういう表面を補修しますと、塗料を噴霧しますので、ツヤのある表面はなくなり、ほんの僅かですがザラザラした感じになってしまいます。また、本来塗装してないところを塗装しますので、長い間には色落ちの心配もあります。補修することによってキズは消えますが、元に戻らない部分もあります。ですので、アルミの表面のキズは、補修をするかしないか、キズの程度、位置によって変わってきます。(73)

・ 開けたり、閉めたりする際に、異音や引っ掛かりがないか。

・ 表面、裏面、側面のキズの有無。

・ 表面はシート仕上げなので、シートの貼り具合。特に四隅に注意。

・ ドアを閉めた際の遊び。閉めて、軽く押してカタカタと音がしなければ良い。

・ リビングのドアにガラスが入っている場合には、ガラスのキズやワレの有無

・ ドアの取っ手、引戸の引き手の色やデザインが統一されているか。

一般に、木製ドアの芯は、薄い木材を貼り合わせ、表面は、シートで巻いたものです。シートはプリントものですので、表面に大きな傷が出来ると、表面のシートの張替えとなります。写真のように、芯材まで傷が入っていたら、ドアの交換を要求した方が良いでしょう。

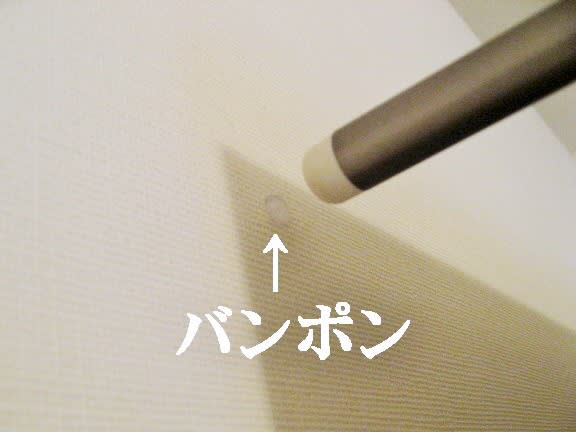

一般に、木製ドアの芯は、薄い木材を貼り合わせ、表面は、シートで巻いたものです。シートはプリントものですので、表面に大きな傷が出来ると、表面のシートの張替えとなります。写真のように、芯材まで傷が入っていたら、ドアの交換を要求した方が良いでしょう。 写真はマンションの内覧会で撮ったものです。写しているのは、部屋に入るドアの上部です。このドアの上部には、棒状の戸当たりが付いています。この戸当たりのお陰で、ドアの取っ手が直接壁にぶつかることはありません。戸当たりにもいくつか種類があって、写真のようにドアの上部に付けるもの、そして床に付けるもの等があります。

写真はマンションの内覧会で撮ったものです。写しているのは、部屋に入るドアの上部です。このドアの上部には、棒状の戸当たりが付いています。この戸当たりのお陰で、ドアの取っ手が直接壁にぶつかることはありません。戸当たりにもいくつか種類があって、写真のようにドアの上部に付けるもの、そして床に付けるもの等があります。

ここでご覧頂きたいのは、見ずらいのですが、壁に貼り付けられている、バンポンと書かれた白い↑の先のものです。この少し光ってる小さな丸いものは、商品名はバンポン、通称ナミダメ、涙の目のようだから、そう呼ばれます。材質は、透明なポリウレタンに接着剤を塗布したもので、クッション材として使われます。

このような棒状の戸当たりが使われる場合、通常、壁にはナミダメは付けられておりません。ドアを勢いよく開けた場合、この戸当たりが壁にぶつかります。壁にぶつかれば、その部分の壁のクロスは傷みます。また、長い間には、戸当たりの先端によって、クロスがこすられ黒ずんできます。そのような現象を防ぐために、このナミダメが有効です。

内覧会で、このような戸当たりになってる場合には、壁にナミダメを付けてくれるように、売主に頼めば、付けてくれるでしょう。また、ホームセンターにも、いろいろなタイプのナミダメを売ってますので、お好きなものを選んで付けるのも楽しいと思います。(128)

写真はマンションの内覧会で撮りました。写している部分は、リビングの窓のサッシです。ご覧頂きたいのは、矢印の部分です。これは指詰め防止ストッパーと言いまして、引違のサッシに指を挟まないようにするためのものです。最近の窓のサッシはペアガラスで窓が重いので、サッシを開けた際に、指を挟んでしまうと大けがになってしまうことがあるからです。

写真はマンションの内覧会で撮りました。写している部分は、リビングの窓のサッシです。ご覧頂きたいのは、矢印の部分です。これは指詰め防止ストッパーと言いまして、引違のサッシに指を挟まないようにするためのものです。最近の窓のサッシはペアガラスで窓が重いので、サッシを開けた際に、指を挟んでしまうと大けがになってしまうことがあるからです。

この指詰め防止ストッパーは、一般に、サッシの上下2ヶ所に付いています。窓のサッシが重いため、開けた際には、相当の力がかかるので、上下2ヶ所のストッパーで止めることになります。窓を開けた際には、それぞれが同時にサッシに触れなければなりません。どちらか一方だけしか接しないのであれば、2ヶ所付ける意味がありません。

ここで写真に戻って頂きますが、これは上下にあるうちの上の方のストッパーです。このストッパーとサッシとの間には3㎜ほどの隙間が出来てしまっています。下のストッパーはこの状態で接していますので、これ以上は開けることができません。これでは、この上のストッパーの意味がないことになります。窓を開けた際に、大きな力がストッパーにかかりますので、下のストッパーが割れてしまうこともあります。内覧会では、窓のサッシも開けてみて、指詰めストッパーが適切に上下サッシに接しているかもチェックして下さい。もし、それぞれがちゃんと接していない場合には、隙間の調整は出来ますので指摘して下さい。(382)