ザク本体の組み立てが終わり、今回から武装編に入ります。ガンプラは本体の進化に比べて、武器は相変わらずのモナカ割りという状況が長く続きましたが、ザクver2.0の銃器類は非常に凝った作りになっています。本体の作りに武器類が追いついた印象です。

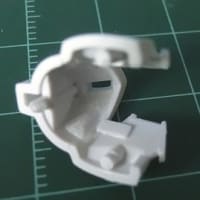

ザクマシンガンは上の写真のようなパーツ分割になっています(スコープに付くクリアーパーツを忘れましたが:汗)。スライド金型の使用により、銃身や機関部カバーが筒状に一体成型されていて、接着の必要がありません。パーティングラインは濃い目に出ているので、消す必要はありそうですが…。

ゲート処理とパーティングライン消しを済ませると、パズルのようにパカパカ組み立てられます。実に良い出来です。

デザインはカトキ氏が「ガンダムセンチネル0079」の時にデザインして「ガンダム0083」でオフィシャル化したMMP-78の流れをくむものになっています。

比較用に用意したMMP-78ザクマシンガンです。MGの場合、F2ザクの連邦用カラーのみに付属し、ファンの非難の的になったアレです。実銃のXM177が元ネタとなっていると思われる銃床部分が伸縮可能、オマケとして対空砲弾マガジンが付属します(写真はドラムマガジンの代わりに対空砲弾マガジンを取り付けた状態です)。元ネタのM16系アサルトライフルのイメージにより近くなります。

ver2.0のザクマシンガンとMMP-78の比較。ver2.0のデザインはMMP-78をベースとしつつ、ザクマシンガン本来のデザインに近くなるように各部が変更されています。

別アングルから。実銃をベースとしたリファインデザインには賛否両論あるかとは思いますが、筆者は大好きです、こういうの。

ver2.0のマシンガンのフォアグリップは、アニメ設定画のモノとは向きが違います。これは両手持ちさせる時に持たせやすいようにするためのアレンジだと思いますが、設定に近付けたい場合はバズーカのモノに交換すると良いです(バズーカが使えなくなりますが)。

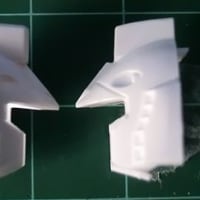

左の写真の上がマシンガンのフォアグリップ。下がバズーカのモノ。取り付け部分の向きが違うだけで、ほぼ同じデザインです。無加工で交換できますよ!

でも、やっぱり持たせにくいので、元に戻しました(笑)。

写真下は数年前のMGキャンペーン用の景品です。PGザクと共通のデザインで良い出来なのですが、サイズが少し小さいのが残念でした。

ザクに持たせてみると、なかなか威力がありそうなデカさです。保持力に不安があるので、今回は両手持ちポーズの写真は撮っていません。最終回あたりに登場すると思います。

それではまた…。

ザクマシンガンは上の写真のようなパーツ分割になっています(スコープに付くクリアーパーツを忘れましたが:汗)。スライド金型の使用により、銃身や機関部カバーが筒状に一体成型されていて、接着の必要がありません。パーティングラインは濃い目に出ているので、消す必要はありそうですが…。

ゲート処理とパーティングライン消しを済ませると、パズルのようにパカパカ組み立てられます。実に良い出来です。

デザインはカトキ氏が「ガンダムセンチネル0079」の時にデザインして「ガンダム0083」でオフィシャル化したMMP-78の流れをくむものになっています。

比較用に用意したMMP-78ザクマシンガンです。MGの場合、F2ザクの連邦用カラーのみに付属し、ファンの非難の的になったアレです。実銃のXM177が元ネタとなっていると思われる銃床部分が伸縮可能、オマケとして対空砲弾マガジンが付属します(写真はドラムマガジンの代わりに対空砲弾マガジンを取り付けた状態です)。元ネタのM16系アサルトライフルのイメージにより近くなります。

ver2.0のザクマシンガンとMMP-78の比較。ver2.0のデザインはMMP-78をベースとしつつ、ザクマシンガン本来のデザインに近くなるように各部が変更されています。

別アングルから。実銃をベースとしたリファインデザインには賛否両論あるかとは思いますが、筆者は大好きです、こういうの。

ver2.0のマシンガンのフォアグリップは、アニメ設定画のモノとは向きが違います。これは両手持ちさせる時に持たせやすいようにするためのアレンジだと思いますが、設定に近付けたい場合はバズーカのモノに交換すると良いです(バズーカが使えなくなりますが)。

左の写真の上がマシンガンのフォアグリップ。下がバズーカのモノ。取り付け部分の向きが違うだけで、ほぼ同じデザインです。無加工で交換できますよ!

でも、やっぱり持たせにくいので、元に戻しました(笑)。

写真下は数年前のMGキャンペーン用の景品です。PGザクと共通のデザインで良い出来なのですが、サイズが少し小さいのが残念でした。

ザクに持たせてみると、なかなか威力がありそうなデカさです。保持力に不安があるので、今回は両手持ちポーズの写真は撮っていません。最終回あたりに登場すると思います。

それではまた…。

たまたま最近ザクver1、ver2と立て続けに組んだのですがver1のモナカ合わせのザクマシンガンはほとほと泣けてきました…接着剤を塗る距離が長いもんですからグル~っと一周してくる頃には乾いてしまっているんです(しくしく)当方の手が遅いだけなのかもしれませんが。

合わせ目処理の時の溶パテをなくすためには接着剤による“むにゅ!!!”が必要不可欠だったのですが見事失敗コイてしまいました。

それに比べてver2のマシンガンは接着不要?で見てくれのクオリティーもアップしているのですから磐梯山もしっかり技術アップしてます♪。

これから最近のシリーズでガンプラ入門する方は恵まれていると思います。(当方の様にわざわざ古いシリーズから入らなければ!ですけど 笑)

ver2.0のように進化した武器類は今後のスタンダードになると良いですねぇ。でもゲルググver2.0のCAD図面(模型雑誌に載っていたモノ)を見てみると、ビームライフルの機関部(?)の色が左右で違っているように見える→ひょっとしてモナカ割り? なのでちょっと心配…(汗)。

最近のガンプラで入門する方は、ホンマ幸せですよねぇ。まるで「生まれて初めてプレイするゲームのハードがプレステ3」みたいな感じで…(筆者はゲームウォッチ世代です:滝汗)。

ver2.0作っていて思いましたもん、「もしタイムマシンがあったら、小学生当時の自分にver2.0のキットをプレゼントしたい」って。←もしタイムマシンがホンマにあったら、もっと良い使い道があるやろ!

けど、最近の出来の良いキットで技術を磨くのは難しいかもしれませんねぇ…。無塗装で改修できるスキが無いんですよ、ver2.0.

同じですゥ(--;)バクダンマンだったっけかな?移動ボタンが左右二つだけってやつ…しかもフィギア?はミクロマン、これがGIジョーで自作したおもちゃが竹とんぼとかだったら危うく世代が違うくなってしまうとこだったのですが。(汗

何でもかんでも初めから揃っているというのは得てして良いことないです、家は共働きでお世辞にも裕福とは言えなかったもんですから子供の頃から自分で工夫して空いた時間を楽しく過ごせる努力(勉強以外)をしてきたよーに思いますが現代のように楽しめるものが何でもござれでは創造力というものはあまり養われていかないでしょう。

当方は切り出したガンプラのパーツに当たり前のよーにカンナ掛けをしますがこないだヤフオクで入手した素組みのザクver1にはどーしたらこんなエグレ傷が入るんぢゃあぁぁー!!!っていうほどのカッターで付けたよな深ぁ~い傷がつていました…(/;)たぶん手先があまり器用でない出品者だったと思はれ。

>無塗装で改修できるスキが無いんですよ、ver2.0.

当方もどっちかっつーと自分で手を入れ足を入れ(入らないっつーの)いじりたい人なのでver2はあっけなく終わってしまい現在放置状態でまた凝りもせずver1進めてます、かんながけするトコとかいっぱいあるし面を整えるの作業って何となく気持ち良いんです。(ただ出来の悪い金型から造られたと思はれるガンダム系の面と面が交わったトコはちと勘弁かも 汗)

ガンプラの制作状況がある程度掴めてきたので最近車の方にも手を広げているのですが部品点数が圧倒的に少ないクセに手を入れようと思えばいくらでも入れれる余地が存在していることに気が付き違う意味で驚きますョ~。(実車の雰囲気を出そうとすればするほど自作しなければいけなくなっていってしまうってことなんです 滝汗)

筆者もミクロマンは欲しかったのですが(実はアクロイヤー派)、結局買ってもらえませんでした(汗)。代わりにミクロマンサイズのアステカイザーの可動フィギュアは買ってもらえましたが。

ゲームウォッチは最初の頃は持っていなくて、メンコ代わりに集めていたビン牛乳のキャップを、ゲームウォッチを持っている友達に渡してやらせてもらっていました(笑)。

ガンプラも最初の頃は例のブームのために入手できず、紙工作でMSモドキを作ってましたから…。

>たぶん手先があまり器用でない出品者←キズモノをオークションに出してしまう人って、いるんですねぇ(汗)。

今のバンダイさんの技術なら、金型のズレによるパーツの合わせ目の段差なんか無くなってしまうんじゃないかと思いますが、その辺はまだ難しいようですねぇ。筆者も段差は苦手です…。

クルマのプラモは一体成型になっている部分が多くて、塗り分けもさることながら、手を加えたくなりますよねぇ。ガンプラと違って実物が存在するものですから、余計に…。筆者はエンブレム関連がデカールではなく、エッチングやメタルインレットがデフォルトになってくれないかなぁと思っています。

それ以前にボディーの塗装が成功するかどうかが大きな問題ですけどね…(←筆者はそこが苦手です:汗)。