クリスマス&お正月のファミリー(?)向けキットともいえる1/60ガンダムエクシア(マニア向けはMGユニコーンガンダムでしょうか?)の製作もいよいよ大詰め! 武器の製作に入ります。

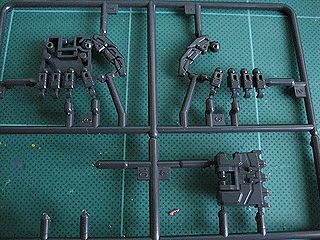

GNビームサーベルおよびGNビームダガーの柄の部分は3パーツ構成です。ビーム発射口の部分が別パーツになり、1/100キットではゲート処理をしにくくしていたモールドもゲートとは関係ない位置にあります。

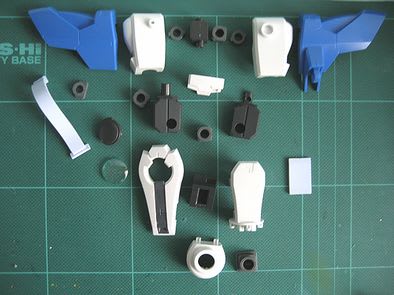

柄の部分には手の平に付いている武器保持用の突起を差し込むスリットが2本あり、その裏側には肉抜き穴埋め用パーツがはまるようになっています。

ビーム刃のランナーには1/100キットと同様、ダガーの刃部分を除外できるスイッチが設けられています。今後、他のガンダムが1/60キット化されるかどうかは分かりませんが、ビーム刃のランナーに関しては1/60キット化を視野に入れた設計がなされているようです。

写真左:エクシア本体とビーム刃のサイズ比較。

写真右:サーベルやダガーの柄を背中側に取り付けた状態。

ガンダムエクシア、本体完成です。どうも筆者は脚が短く見えるカメラアングルが好きなようです(汗)。できるだけ頭を大きく見せたいからなんですけどね…。

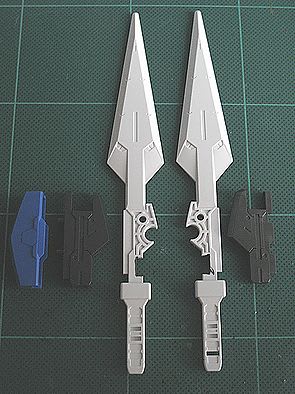

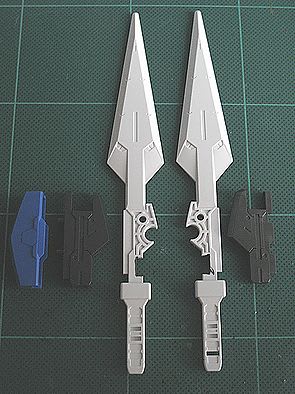

GNショートブレイドのパーツ分割はこんな感じです。ロングブレイドも刃の長さが違うだけで、同様のパーツ分割です。

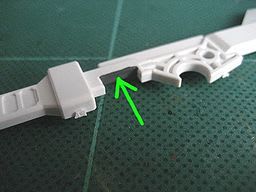

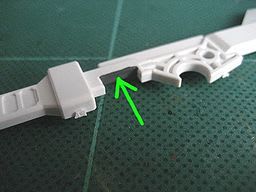

写真左:ブレイドのラックへの取り付け方法は、1/100キットと同様です。ブレイドのラックへの取り付け用穴の奥は刃のパーツの一部が見えるようになっていて、白さが目立ちます。

写真右:黄緑色の矢印で示した部分を濃いグレーで塗っておくと良いです。

完成したGNロングブレイド&ショートブレイドです。下に敷いているカッティングマットの方眼目盛りが5センチ四方であるのと、横に置いてあるスミ入れ用ガンダムマーカーとの比較で、その巨大さが分かると思います。

先日も書きましたが、ブレイドのラックは太もも付け根の球状パーツとの接合部分で回転できるため、腰にブレイドを取り付けた状態でのポーズ付けの自由度はかなり高いです。ただ、サイズがサイズだけに、大胆なポーズを取らせると置き場所に困るんですよ…(笑)。

腰にブレイドを装備させると、腰周りの空疎感がなくなって見た目の安定感が格段に増します。ああ、また脚が短く見えるカメラアングル…(汗)。

―おまけ―

再販のナイトガンダムシリーズを仕分け中に気になっていた「超機甲神ガンジェネシス」を作業の合い間にパチ組みしています。今回はガンジェネシスのコアとなるエルガイヤーだけ組み上がりました。なかなか可愛いヤツです♪メタリックレッドの成型色がキレイですが、これを塗り分けるのは大変ですねぇ。BB戦士をメインに作っている方たちって、スゴいと思います。

*ジャアさん、ウェポンコンテストの集計ありがとうございます&お疲れ様です。う~ん、改めて見ると、どれにしようか迷ってしまう…(汗)。

*最近、いただいたコメントへの返事がたまっていて申し訳ございません。m(- -)m

質問がありましたので、とりあえずこの場にて…

・はぼっくさん:筆者はバスターライフルの後部カバー(バード形態時に顔を隠す部分)を脇の下に引っ掛けるようにして持たせています。塗装ハゲの恐れはありますが…(この時、腕はキットのポジションから3ミリほど胴体から離れた状態にして、肩幅を広くしてあります。肩アーマーの位置はキットのままです。無改造でカトキ氏の描くガンダムらしくなるので、オススメですよ)。

・バモンさん:はじめまして! 筆者はアトムハウスペイントの「水性 工作用カラー」は近所のホームセンター(ケーヨーD2)で買っています。ホームセンターの塗料コーナーや、塗料屋さんで探してみてくださいね♪

GNビームサーベルおよびGNビームダガーの柄の部分は3パーツ構成です。ビーム発射口の部分が別パーツになり、1/100キットではゲート処理をしにくくしていたモールドもゲートとは関係ない位置にあります。

柄の部分には手の平に付いている武器保持用の突起を差し込むスリットが2本あり、その裏側には肉抜き穴埋め用パーツがはまるようになっています。

ビーム刃のランナーには1/100キットと同様、ダガーの刃部分を除外できるスイッチが設けられています。今後、他のガンダムが1/60キット化されるかどうかは分かりませんが、ビーム刃のランナーに関しては1/60キット化を視野に入れた設計がなされているようです。

写真左:エクシア本体とビーム刃のサイズ比較。

写真右:サーベルやダガーの柄を背中側に取り付けた状態。

ガンダムエクシア、本体完成です。どうも筆者は脚が短く見えるカメラアングルが好きなようです(汗)。できるだけ頭を大きく見せたいからなんですけどね…。

GNショートブレイドのパーツ分割はこんな感じです。ロングブレイドも刃の長さが違うだけで、同様のパーツ分割です。

写真左:ブレイドのラックへの取り付け方法は、1/100キットと同様です。ブレイドのラックへの取り付け用穴の奥は刃のパーツの一部が見えるようになっていて、白さが目立ちます。

写真右:黄緑色の矢印で示した部分を濃いグレーで塗っておくと良いです。

完成したGNロングブレイド&ショートブレイドです。下に敷いているカッティングマットの方眼目盛りが5センチ四方であるのと、横に置いてあるスミ入れ用ガンダムマーカーとの比較で、その巨大さが分かると思います。

先日も書きましたが、ブレイドのラックは太もも付け根の球状パーツとの接合部分で回転できるため、腰にブレイドを取り付けた状態でのポーズ付けの自由度はかなり高いです。ただ、サイズがサイズだけに、大胆なポーズを取らせると置き場所に困るんですよ…(笑)。

腰にブレイドを装備させると、腰周りの空疎感がなくなって見た目の安定感が格段に増します。ああ、また脚が短く見えるカメラアングル…(汗)。

―おまけ―

再販のナイトガンダムシリーズを仕分け中に気になっていた「超機甲神ガンジェネシス」を作業の合い間にパチ組みしています。今回はガンジェネシスのコアとなるエルガイヤーだけ組み上がりました。なかなか可愛いヤツです♪メタリックレッドの成型色がキレイですが、これを塗り分けるのは大変ですねぇ。BB戦士をメインに作っている方たちって、スゴいと思います。

*ジャアさん、ウェポンコンテストの集計ありがとうございます&お疲れ様です。う~ん、改めて見ると、どれにしようか迷ってしまう…(汗)。

*最近、いただいたコメントへの返事がたまっていて申し訳ございません。m(- -)m

質問がありましたので、とりあえずこの場にて…

・はぼっくさん:筆者はバスターライフルの後部カバー(バード形態時に顔を隠す部分)を脇の下に引っ掛けるようにして持たせています。塗装ハゲの恐れはありますが…(この時、腕はキットのポジションから3ミリほど胴体から離れた状態にして、肩幅を広くしてあります。肩アーマーの位置はキットのままです。無改造でカトキ氏の描くガンダムらしくなるので、オススメですよ)。

・バモンさん:はじめまして! 筆者はアトムハウスペイントの「水性 工作用カラー」は近所のホームセンター(ケーヨーD2)で買っています。ホームセンターの塗料コーナーや、塗料屋さんで探してみてくださいね♪