久しぶりに1/100ガンダムキュリオスに戻ってきました。昨日まで見ていた1/144ゲバイのパーツと比べると、やっぱり20年という歳月の間のプラモデル製造技術の進化を感じずにはいられません。接着剤不要でパーツ同士がピタリと合わさるのですから、組み立ても比べ物にならないほど楽です。

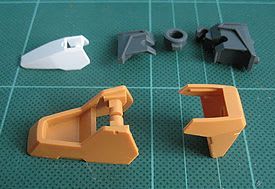

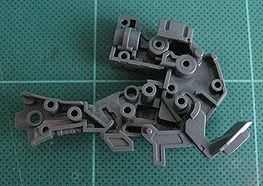

写真左:太もも~ひざ関節のパーツ分割はこんな感じです。この部分で使用するポリキャップは全てPC「C」ですので、間違えることはまず無いでしょう。

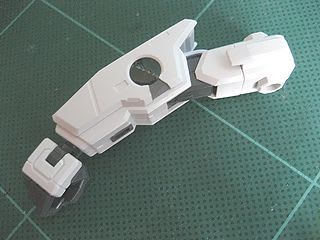

写真右:太ももの上半分は変形のために回転可能になっています。ポーズ付けにも有効ですが、軸の位置が太ももの中心からオフセットされていますので、動かす角度によっては違和感が生じるかも…。太もも正面に付くGNコードのパーツは向きを間違えないように注意が必要です。

ひざ関節は上側だけでもけっこう曲がりますねぇ。

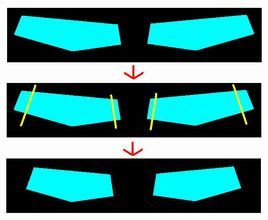

太もも上端の外側にあるブロックは、説明書の完成見本ではグレーになっています。これはキット開発用詳細設定に準じたものですが、塗るのをやめておきました。この部分をグレーに塗ってしまうと、写真右側のように腰の両サイド部分の空疎感が増してしまうと思ったからです(写真のグレー部分は画像加工したものです)。もちろん、手抜き目的でもありますが…(笑)。

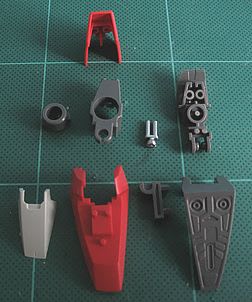

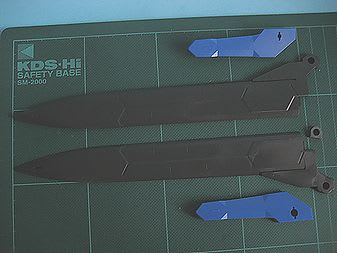

すねのパーツ分割はこんな感じです。すね本体の組み立ての際には、足首付近の回転用ポリキャップがきちんとはまるように注意する必要があります。ポリキャップにランナーや綿棒などを差し込んで、すねの両側のパーツの受け部分にポリキャップの軸が入るように動かしながらはめ込むと良いです。

すねの内部はこんな感じです。最近のキットは関節部のすき間から内部の空洞が見えないように仕切りが設けられているのがありがたいです。

完成状態の脚です。ひざから生えた巨大な主翼やすね外側の黒いパーツ、馬のひづめのようなバランスの足など、ガンダムタイプとしてはかなり特異な形状ですねぇ。足首付近の装甲パーツが寝た状態になったまま撮影してしまいました(汗)。どうもこの部分の可動はユルめですので、可動軸に瞬間接着剤を少量コーティングしておいた方が良いかもしれません。

ひざの可動範囲は広いです。でも、主翼がジャマで正座はできませんねぇ(笑)。

両脚を腰に取り付けて本体の完成です。別のアングルから撮った写真は次回にお送りします。

いやぁ~やっぱり今のキットは楽ですわ♪

写真左:太もも~ひざ関節のパーツ分割はこんな感じです。この部分で使用するポリキャップは全てPC「C」ですので、間違えることはまず無いでしょう。

写真右:太ももの上半分は変形のために回転可能になっています。ポーズ付けにも有効ですが、軸の位置が太ももの中心からオフセットされていますので、動かす角度によっては違和感が生じるかも…。太もも正面に付くGNコードのパーツは向きを間違えないように注意が必要です。

ひざ関節は上側だけでもけっこう曲がりますねぇ。

太もも上端の外側にあるブロックは、説明書の完成見本ではグレーになっています。これはキット開発用詳細設定に準じたものですが、塗るのをやめておきました。この部分をグレーに塗ってしまうと、写真右側のように腰の両サイド部分の空疎感が増してしまうと思ったからです(写真のグレー部分は画像加工したものです)。もちろん、手抜き目的でもありますが…(笑)。

すねのパーツ分割はこんな感じです。すね本体の組み立ての際には、足首付近の回転用ポリキャップがきちんとはまるように注意する必要があります。ポリキャップにランナーや綿棒などを差し込んで、すねの両側のパーツの受け部分にポリキャップの軸が入るように動かしながらはめ込むと良いです。

すねの内部はこんな感じです。最近のキットは関節部のすき間から内部の空洞が見えないように仕切りが設けられているのがありがたいです。

完成状態の脚です。ひざから生えた巨大な主翼やすね外側の黒いパーツ、馬のひづめのようなバランスの足など、ガンダムタイプとしてはかなり特異な形状ですねぇ。足首付近の装甲パーツが寝た状態になったまま撮影してしまいました(汗)。どうもこの部分の可動はユルめですので、可動軸に瞬間接着剤を少量コーティングしておいた方が良いかもしれません。

ひざの可動範囲は広いです。でも、主翼がジャマで正座はできませんねぇ(笑)。

両脚を腰に取り付けて本体の完成です。別のアングルから撮った写真は次回にお送りします。

いやぁ~やっぱり今のキットは楽ですわ♪