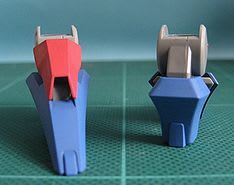

「エプロンの人 模型製作日記」&「ガンプラ秘密工場(仮)」合同企画! エプロンさんの画像を拝借して、旧キットとHGUCとの頭部比較画像を作ってみました。

旧キットは顔面がヘルメットと一体になっていたり(顔がかなり前に突き出した感じです)モールドが甘かったりしますが、各部の形状は設定画に近いように思えます。一方、HGUCはどちらかというとRX-78に近い雰囲気にまとめられているという印象です。「ニューガンダムらしさ」でいうと、旧キットの方に軍配が上がりそうです(個人的感想ですが)。

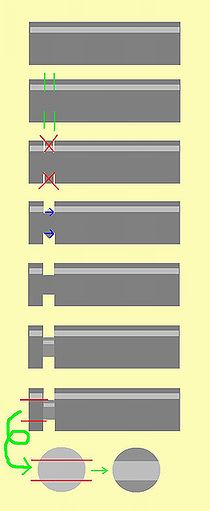

旧キットの顔面をいったんヘルメットから切り離して後退させ、各部をシャープにしたらどうなるかを画像加工で検証してみました。おおっ、かなりイケるぞ旧キット!

ただし、旧キットの顔の部分をシャープに仕上げるのはかなり難しい&顔つきについてはHGUCの方が設定画に近いので、旧キットのヘルメット+HGUCの顔というのが良いかなぁと思います(サイズが合えば…)。先日、くろのすさんのご質問に「旧キットの頭部をシャープに仕上げて流用するより、HGUCの頭部を加工する方がおそらく楽にカッコ良くできると思いますよ」と書きましたが、写真を比較してみると旧キットをベースにした方がニューガンダムらしくなるかもしれないということが分かりました。

サイズについてはエプロンさんの方で比較写真を用意してくれるそうです。エプロンさん、よろしく~♪

さて、製作の続きです。

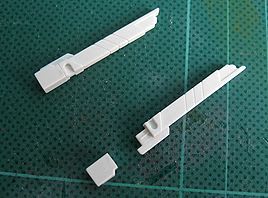

「レーザーサーチャー同調!」…ではなく、従来のキットではウエストの部分は胸部外装で挟み込むようになっていましたが、このキットは後ハメ可能になっています(HGUCドム/リックドムでも後ハメ方式が採用されていましたが…)。板状のジョイントの先端に爪が付いていて、その爪が胸部ブロック側にカチリとはまるようになっています。一度はめ込んだらなかなか抜けないので、塗装派の方はご注意ください(爪を削って低くしておけば抜けやすいかなぁと思います)。

前回も書きましたが、ウエスト部分の可動はボールジョイント式になっています。最近はMGクラスのキットのウエスト可動が複数の軸を組み合わせた方式に移行していますので、HGクラスも1ランク上の可動方式に移行させたんでしょうねぇ。

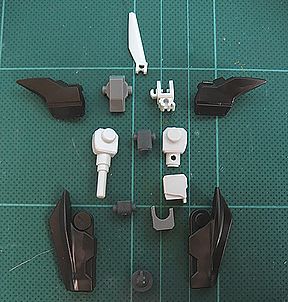

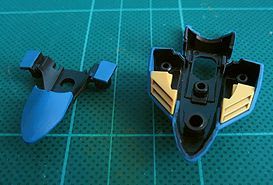

肩アーマーは取り付け方式がMGキットでよく見る構成に、アポジモーター(バーニア)の内側が別パーツによる色分けになっています。豪華です。ううっ、パーツを並べている写真ではアポジモーター内側のパーツの配置を間違えています(汗:…申し訳ございません)。

このキット、左右共通のパーツなどは「同じランナーが2枚入っている」状態のランナー構成になっています。この「同じランナーが2枚入っている」ランナー構成はガンプラではおそらく旧キット1/100ニューガンダムが最初だったと思います(いや、1/144ゼータプラスが先だったかも?)。HGUCでもちゃんと伝統を受け継いでいるんですねぇ。

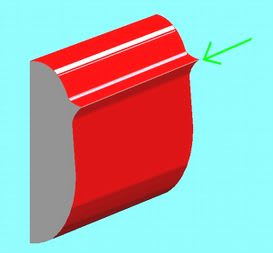

肩アーマーは合わせ目が片側に寄せてあることによって目立たない構成になっています。右肩は前側に、左肩は後ろ側に合わせ目が来るのですが、合わせ目周辺の精度が高いのでそれほど気になりません。写真右の赤い線で囲った部分を当て木した耐水ペーパーでヤスってやるだけで、かなり見栄えが良くなります。

肩アーマーが付いた状態です。旧キットやMGに比べて肩アーマーが大きめの造形になっています。肩関節基部が後ろにも動くため、大きな肩アーマーを後ろに反らせて堂々とした立ちポーズを取らせることができるのがありがたいです。

ニューガンダムはウエストのくびれの部分が低い位置(腰アーマーで隠れてしまうような低さです)にあるため、寸胴になりがちなデザインなのですが、キットではくびれの部分を上に上げ、他のガンダムと同様のデザインにアレンジすることによって寸胴になるのを避けています。ニューガンダムらしさは薄れていますが、大型化した肩アーマーと合わせて、メリハリの効いたプロポーションになっていると思います。

旧キットは顔面がヘルメットと一体になっていたり(顔がかなり前に突き出した感じです)モールドが甘かったりしますが、各部の形状は設定画に近いように思えます。一方、HGUCはどちらかというとRX-78に近い雰囲気にまとめられているという印象です。「ニューガンダムらしさ」でいうと、旧キットの方に軍配が上がりそうです(個人的感想ですが)。

旧キットの顔面をいったんヘルメットから切り離して後退させ、各部をシャープにしたらどうなるかを画像加工で検証してみました。おおっ、かなりイケるぞ旧キット!

ただし、旧キットの顔の部分をシャープに仕上げるのはかなり難しい&顔つきについてはHGUCの方が設定画に近いので、旧キットのヘルメット+HGUCの顔というのが良いかなぁと思います(サイズが合えば…)。先日、くろのすさんのご質問に「旧キットの頭部をシャープに仕上げて流用するより、HGUCの頭部を加工する方がおそらく楽にカッコ良くできると思いますよ」と書きましたが、写真を比較してみると旧キットをベースにした方がニューガンダムらしくなるかもしれないということが分かりました。

サイズについてはエプロンさんの方で比較写真を用意してくれるそうです。エプロンさん、よろしく~♪

さて、製作の続きです。

「レーザーサーチャー同調!」…ではなく、従来のキットではウエストの部分は胸部外装で挟み込むようになっていましたが、このキットは後ハメ可能になっています(HGUCドム/リックドムでも後ハメ方式が採用されていましたが…)。板状のジョイントの先端に爪が付いていて、その爪が胸部ブロック側にカチリとはまるようになっています。一度はめ込んだらなかなか抜けないので、塗装派の方はご注意ください(爪を削って低くしておけば抜けやすいかなぁと思います)。

前回も書きましたが、ウエスト部分の可動はボールジョイント式になっています。最近はMGクラスのキットのウエスト可動が複数の軸を組み合わせた方式に移行していますので、HGクラスも1ランク上の可動方式に移行させたんでしょうねぇ。

肩アーマーは取り付け方式がMGキットでよく見る構成に、アポジモーター(バーニア)の内側が別パーツによる色分けになっています。豪華です。ううっ、パーツを並べている写真ではアポジモーター内側のパーツの配置を間違えています(汗:…申し訳ございません)。

このキット、左右共通のパーツなどは「同じランナーが2枚入っている」状態のランナー構成になっています。この「同じランナーが2枚入っている」ランナー構成はガンプラではおそらく旧キット1/100ニューガンダムが最初だったと思います(いや、1/144ゼータプラスが先だったかも?)。HGUCでもちゃんと伝統を受け継いでいるんですねぇ。

肩アーマーは合わせ目が片側に寄せてあることによって目立たない構成になっています。右肩は前側に、左肩は後ろ側に合わせ目が来るのですが、合わせ目周辺の精度が高いのでそれほど気になりません。写真右の赤い線で囲った部分を当て木した耐水ペーパーでヤスってやるだけで、かなり見栄えが良くなります。

肩アーマーが付いた状態です。旧キットやMGに比べて肩アーマーが大きめの造形になっています。肩関節基部が後ろにも動くため、大きな肩アーマーを後ろに反らせて堂々とした立ちポーズを取らせることができるのがありがたいです。

ニューガンダムはウエストのくびれの部分が低い位置(腰アーマーで隠れてしまうような低さです)にあるため、寸胴になりがちなデザインなのですが、キットではくびれの部分を上に上げ、他のガンダムと同様のデザインにアレンジすることによって寸胴になるのを避けています。ニューガンダムらしさは薄れていますが、大型化した肩アーマーと合わせて、メリハリの効いたプロポーションになっていると思います。