約半年ぶりのジオン系モビルスーツ製作です。筆者はジオン好きで量産型モビルスーツ好きなので、やっぱり血が騒ぎます♪

いつも通り頭部から順番に組み立てて行きます。頭部のパーツ構成はHGUCザクⅡ改のBタイプ頭部(旧ドイツ軍のフリッツヘルメットに似た形状のもの)と似ています。しかしザクⅡ改とは違い、このキットの頭部にはうれしいモノアイ可動ギミックが備わっています。

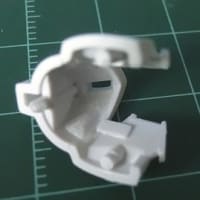

写真左:ザクⅡ改よりも顔が小さい頭部ですが、頭部の底になるパーツの軸に輪っか状のモノアイレールのパーツをはめ込むというシンプルなパーツ構成により可動式モノアイを実現しています。

写真右:頭部の底パーツを裏側から見たところです。矢印で示した部分はモノアイ可動用のレバーです。完成後も頭部を分解することなく、アゴ下のレバー操作でモノアイを左右に振り動かすことができます(!)。

オレンジ色の丸で囲った部分はモノアイレールパーツに一体成型されているモノアイレンズです。ここに付属のシールを貼ることでピンク色のモノアイを再現するようになっているのですが、いつも通り市販ディテールアップ用パーツの組み合わせによるモノアイレンズに置き換えることにしました。

レンズはウェーブ製「Hアイズ ミニ(ピンク)」の直径2ミリのもの。周囲の枠はコトブキヤ製「丸ノズル<S>」の外径3ミリのものです。例によってレンズの裏面にメタリックテープ(ニチバン製「ラピーテープ」を使用しました。台所用のアルミテープでも代用可能です)を貼り、丸ノズルと組み合わせてあります(詳しくはここから始まる一連の記事を参考にしてください)。

モノアイレールパーツのレンズ部分は約1ミリほどの厚みがあります。そこにレンズパーツをそのまま貼ったのでは、望遠レンズのように長く突き出たレンズになってしまいます。レンズ全体ができるだけ薄くなるように、キットのパーツのレンズ部分の厚みが0.1~0.2ミリぐらいになるまで削り、丸ノズルやHアイズも薄くなるように削ってから組み立てました(Hアイズは裏面の凹みをなくすために耐水ペーパーの上で削る際に、いつもより多めに削っておきました)。

薄く削ったキットのレンズ部分にモノアイレンズを接着すると、キットのままよりもやや厚みは増しましたが、なんとか問題ないレベルに収めることができました。

次はモノアイシールド(モノアイカメラを保護するための透明な防弾バイザー)です。キットでは頭部のサイズが小さいためモノアイシールドは省略され、カメラがむき出しになっています。

個人的にはやっぱりシールドがないと寂しいと思いますので、自作します。使う材料はいつも通りキットのランナーを包装してあるビニール袋です。「A」ランナーを包装しているビニール袋が薄くて透明度が高いのでオススメですよ♪

モノアイシールドの製作については「HGUCザクⅡ改(その2)(その2.5)(その8)とほぼ同じ作業ですので、そちらもご覧ください。

ギラ・ドーガのモノアイシールドは傾斜角が付いたデザインなので、ビニール袋はまっすぐな帯状ではなく、U字型にカーブした形に切り取ります。サイズや形状はHGUCザクⅡ改に付属しているモノアイシールド用のシールを参考にしています。シールは裏面の粘着力を弱めておくと、ビニール袋に貼り付けて切り出した後にはがしやすいです。

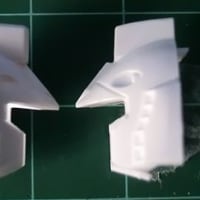

写真左:ビニール袋はいくら薄いといっても多少の厚みはあります。キットの頭部内部はビニール袋の厚みが入らないほど高い精度でパーツが組み合わさっていますので、ビニール袋が入るだけのスペースを確保する必要があります。

写真は頭部下半分のパーツです。ピンク色で示した部分をナイフで少しずつ削り、スペースを確保しました(両側とも)。

黄色い矢印で示したピンは頭部上半分のパーツを取り付けるためのピンです。頭部上半分のパーツの裏側に開いている、このピンを差し込むための穴は真円ではなく一部が出っ張っています。この出っ張りを先の細い棒ヤスリで削っておくと、頭部の上半分と下半分を組み立てた後の分解が楽になります。この後の作業では何度も頭部を組み立てたり分解したりする必要が出てきますので…。

頭部下半分のパーツは一部が非常に細くなっています。折らないように注意が必要です。

写真右:切り取ったビニール袋製モノアイシールドを頭部に組み込んでみました。サイズや形状が良くないため、目尻のあたりのシールドが歪んでいます。この後、何度か試作→組み込みを繰り返しました。

結局、カーブはゆるめの方が良いということが分かったため、ザクⅡ改のノーマルタイプ頭部用シールを参考にビニール袋を切り出しました。

写真左:まだビニール袋が入るスペースが足りないようなので、ピンク色の線で囲った部分を削り込みました。パーツの強度が落ちますので、取り扱いは慎重に…(汗)。

写真右:頭部にビニール袋製シールドを組み込んだ状態です。頭部下半分のパーツに頭部底のパーツを完全に組み込んだ状態にすると、ビニール袋は入ってくれません。頭部下半分のパーツに頭部底パーツをゆるくはめ込んでおき、ビニール袋を所定の位置に差し込んでからポジションを調整→ビニール袋の位置が決まれば頭部底パーツを完全に組み込む、という順番で組み込みました。

この作業をするときは、頭部底のパーツに動力パイプのパーツを取り付けてから行うと作業が楽になります。

透明パーツ+メタリックテープによるモノアイレンズとビニール袋製モノアイシールドを組み込んだ状態の頭部です。モノアイシールドは薄いので、モノアイの可動に支障はありません。

横から見たところです。出渕裕氏による横顔の設定画では、右の写真の水色の線で示した部分までモノアイシールドが伸びているんですが、さすがにその状態の再現は無理でした。

他に資料は無いかと思ったら、ちょうど手元にある旧キットの説明書に福地仁氏によるものと思われる頭部分解図が載っていました。その図ではモノアイシールドはザクのような雰囲気に描かれていました。今回の製作では、その図に近い状態にまとめることができたので、まあ良かったかなぁと思います…。

いつも通り頭部から順番に組み立てて行きます。頭部のパーツ構成はHGUCザクⅡ改のBタイプ頭部(旧ドイツ軍のフリッツヘルメットに似た形状のもの)と似ています。しかしザクⅡ改とは違い、このキットの頭部にはうれしいモノアイ可動ギミックが備わっています。

写真左:ザクⅡ改よりも顔が小さい頭部ですが、頭部の底になるパーツの軸に輪っか状のモノアイレールのパーツをはめ込むというシンプルなパーツ構成により可動式モノアイを実現しています。

写真右:頭部の底パーツを裏側から見たところです。矢印で示した部分はモノアイ可動用のレバーです。完成後も頭部を分解することなく、アゴ下のレバー操作でモノアイを左右に振り動かすことができます(!)。

オレンジ色の丸で囲った部分はモノアイレールパーツに一体成型されているモノアイレンズです。ここに付属のシールを貼ることでピンク色のモノアイを再現するようになっているのですが、いつも通り市販ディテールアップ用パーツの組み合わせによるモノアイレンズに置き換えることにしました。

レンズはウェーブ製「Hアイズ ミニ(ピンク)」の直径2ミリのもの。周囲の枠はコトブキヤ製「丸ノズル<S>」の外径3ミリのものです。例によってレンズの裏面にメタリックテープ(ニチバン製「ラピーテープ」を使用しました。台所用のアルミテープでも代用可能です)を貼り、丸ノズルと組み合わせてあります(詳しくはここから始まる一連の記事を参考にしてください)。

モノアイレールパーツのレンズ部分は約1ミリほどの厚みがあります。そこにレンズパーツをそのまま貼ったのでは、望遠レンズのように長く突き出たレンズになってしまいます。レンズ全体ができるだけ薄くなるように、キットのパーツのレンズ部分の厚みが0.1~0.2ミリぐらいになるまで削り、丸ノズルやHアイズも薄くなるように削ってから組み立てました(Hアイズは裏面の凹みをなくすために耐水ペーパーの上で削る際に、いつもより多めに削っておきました)。

薄く削ったキットのレンズ部分にモノアイレンズを接着すると、キットのままよりもやや厚みは増しましたが、なんとか問題ないレベルに収めることができました。

次はモノアイシールド(モノアイカメラを保護するための透明な防弾バイザー)です。キットでは頭部のサイズが小さいためモノアイシールドは省略され、カメラがむき出しになっています。

個人的にはやっぱりシールドがないと寂しいと思いますので、自作します。使う材料はいつも通りキットのランナーを包装してあるビニール袋です。「A」ランナーを包装しているビニール袋が薄くて透明度が高いのでオススメですよ♪

モノアイシールドの製作については「HGUCザクⅡ改(その2)(その2.5)(その8)とほぼ同じ作業ですので、そちらもご覧ください。

ギラ・ドーガのモノアイシールドは傾斜角が付いたデザインなので、ビニール袋はまっすぐな帯状ではなく、U字型にカーブした形に切り取ります。サイズや形状はHGUCザクⅡ改に付属しているモノアイシールド用のシールを参考にしています。シールは裏面の粘着力を弱めておくと、ビニール袋に貼り付けて切り出した後にはがしやすいです。

写真左:ビニール袋はいくら薄いといっても多少の厚みはあります。キットの頭部内部はビニール袋の厚みが入らないほど高い精度でパーツが組み合わさっていますので、ビニール袋が入るだけのスペースを確保する必要があります。

写真は頭部下半分のパーツです。ピンク色で示した部分をナイフで少しずつ削り、スペースを確保しました(両側とも)。

黄色い矢印で示したピンは頭部上半分のパーツを取り付けるためのピンです。頭部上半分のパーツの裏側に開いている、このピンを差し込むための穴は真円ではなく一部が出っ張っています。この出っ張りを先の細い棒ヤスリで削っておくと、頭部の上半分と下半分を組み立てた後の分解が楽になります。この後の作業では何度も頭部を組み立てたり分解したりする必要が出てきますので…。

頭部下半分のパーツは一部が非常に細くなっています。折らないように注意が必要です。

写真右:切り取ったビニール袋製モノアイシールドを頭部に組み込んでみました。サイズや形状が良くないため、目尻のあたりのシールドが歪んでいます。この後、何度か試作→組み込みを繰り返しました。

結局、カーブはゆるめの方が良いということが分かったため、ザクⅡ改のノーマルタイプ頭部用シールを参考にビニール袋を切り出しました。

写真左:まだビニール袋が入るスペースが足りないようなので、ピンク色の線で囲った部分を削り込みました。パーツの強度が落ちますので、取り扱いは慎重に…(汗)。

写真右:頭部にビニール袋製シールドを組み込んだ状態です。頭部下半分のパーツに頭部底のパーツを完全に組み込んだ状態にすると、ビニール袋は入ってくれません。頭部下半分のパーツに頭部底パーツをゆるくはめ込んでおき、ビニール袋を所定の位置に差し込んでからポジションを調整→ビニール袋の位置が決まれば頭部底パーツを完全に組み込む、という順番で組み込みました。

この作業をするときは、頭部底のパーツに動力パイプのパーツを取り付けてから行うと作業が楽になります。

透明パーツ+メタリックテープによるモノアイレンズとビニール袋製モノアイシールドを組み込んだ状態の頭部です。モノアイシールドは薄いので、モノアイの可動に支障はありません。

横から見たところです。出渕裕氏による横顔の設定画では、右の写真の水色の線で示した部分までモノアイシールドが伸びているんですが、さすがにその状態の再現は無理でした。

他に資料は無いかと思ったら、ちょうど手元にある旧キットの説明書に福地仁氏によるものと思われる頭部分解図が載っていました。その図ではモノアイシールドはザクのような雰囲気に描かれていました。今回の製作では、その図に近い状態にまとめることができたので、まあ良かったかなぁと思います…。

モノアイとモノアイシ-ルドはこちらのサイトでは定番工作ですね。キラッと光るモノアイシールドカッコイイですね