我々モデラーにとって、未組み立てのキットがたまってしまう、いわゆる「積みプラ」は大きな問題だと思います。特にガンプラは新作キットの発売ペースが他のジャンルのプラモデルよりも早いため、積みプラが発生してしまう可能性が高いのではないかと思うんです。

特に「いつかはこのキットをじっくり手を加えて作ってやる…!」というキットは、思い入れの強さからなかなか手が出せず、数年間も大事に保管したまま…ということになってしまうのではないでしょうか?

そんな積みプラは結局、作らずに何らかの方法(捨てたり売ったり)で処分してしまうことになってしまうかもしれません。せっかく「欲しい! 作りたい!」と思って買ったキットです。処分してしまうよりも、手早く作ってしまった方がキットも幸せかもなぁと思う時があります。

そこで登場したのが、今回取り扱う「HGUCガンキャノン量産型」です。購入後、ずっと積んだままになっていました。

時間と手間とお金をあまり掛けずに、それでもそこそこ見栄えの良い完成品にすることを目指しました。部分塗装も最小限で行きます。

料理で例えると、「冷蔵庫の残り食材で作る」とか「本格的に作ると時間が掛かる煮物料理を、電子レンジで手軽に!」という感じにできたら良いなぁと…。

キットの製作時間を短縮するための強い味方…

「タミヤ 薄刃ニッパー」です。切り口がきれいに仕上がる上に、通常のニッパーでは切りにくいような形状のゲート部分にも威力を発揮します。

ニッパーの中でも値が張るものですので、筆者にとっては長年「いつかは使いたい憧れの逸品」でしたが、PGガンダムアストレイのサンプル製作時に導入しました。おそらく数時間は作業時間を短縮できたのではと思います。

短い時間で作業しようとすると、ゲート跡部分に細かいヒビ割れや白化が起こってしまいがちです。そういうトラブルが発生した時、キットの成形色と似た色の油性マーカーがあれば助かります。写真は「コピック」や「ZIG」というイラスト用のマーカーですが、模型用のアイテムとして「コピックモデラー」やガンダムマーカー「リアルタッチマーカーセット」も発売されています。ヒビ割れや白化部分は、これらを塗るとかなりましになります。

あと、爪楊枝(写真左)や綿棒(写真右)があると、何かと便利です。写真の綿棒はカメラ屋さんで売っているレンズ掃除用のもので、先端が細くなっています。塗装やスミ入れのはみ出し部分を拭き取る時に便利です。通常の綿棒に比べて高価なのが弱点…(汗)。

さて製作です。

胸の側面にある丸い部分は姿勢制御用のバーニアノズルと思われます。形状は異なりますが、初代ガンキャノンにも付いていますねぇ。

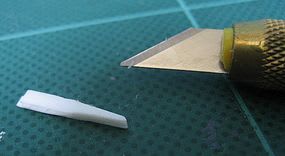

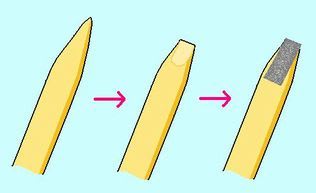

キットのバーニアは金型の抜けの都合で開口されていません。本格的に手を加えるなら、この丸モールドをドリルで彫り抜いてしまい、市販のディテールアップ用パーツを埋め込むというのが定番工作ですが、今回はデザインナイフと丸棒ヤスリでパーツを貫通しない程度に穴を彫りました。

次は頭部カメラのバイザーです。

HGUCのジム系モビルスーツは透明パーツのバイザーが標準になっていますが、このガンキャノン量産型はHGUC最初のキットであるガンキャノンに合わせるためか、不透明のパーツにシールを貼って再現する方式です。ガンキャノンと並べるには問題ないのですが、ジム系の機体と並べると違和感が生じてしまうでしょう。

そこで、キットのバイザーのパーツはカメラの内部メカとして使用し、バイザーは透明素材で自作することにしました。方法はジオン系やザフト系のモビルスーツのモノアイ周辺部 とほぼ同じです。(HGUCザクやHGUCゲルググ にも関連記事あり)。

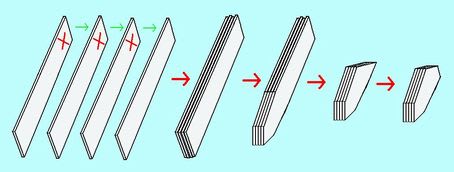

写真左:適当な厚みに重ねたプラ板に、両面テープでナイフの刃やエッチングノコギリを貼り、パーツに一定の高さ(=プラ板の厚み)のスジ彫りを彫ります。

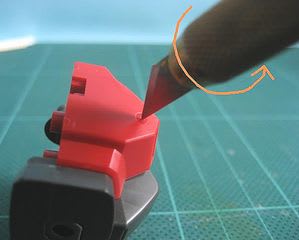

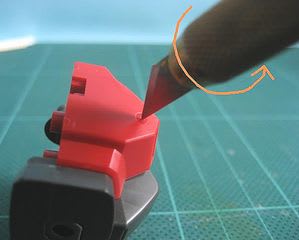

写真右:パーツの中央をドリルで貫通し、レンズ(ウェーブ製「Hアイズ ミニ」を使用)が入る大きさまで丸棒ヤスリで穴を広げます。穴を開ける際の中心の位置決めには、パーツにデザインナイフの刃の先端突き立て、クルクル回して小さな穴を彫ると良いです。いきなりドリルで中心位置を決めるのは失敗する可能性がありますので…。

写真左:スジ彫りが終わったパーツに、デザインナイフで斜め方向のスジ彫りを追加しました。でも、センスの無いスジ彫り…(汗)。

パーツの塗装にはガンダムマーカー「ガンダムメタグリーン」を使用しました。塗装後にレンズを取り付けてあります。

写真右:最近のキットでは、ガンキャノン系・ジム系のカメラはモノアイにもツインアイにも見えるデザインが採用されています。ツインアイ部分を再現するため、キットのシールを細かく切って貼り付けました。適当ですが…(汗)。

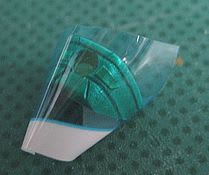

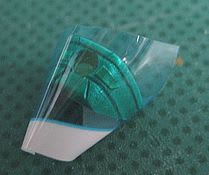

写真左:透明バイザーの再現には、HGダブルオーガンダムのGNソードⅡで使用したお菓子の包装フィルムを使用しました。パーツの裏側に両面テープを貼り、ビニールフィルムを適当な大きさに切って巻き付け、先に貼っておいた両面テープで固定します。

パーツにすき間なくフィルムを巻き付けるのが、ちょっと難しかったです…(汗)。

写真右:余分なフィルムをニッパーで切り取ります。

仮組みした頭部にカメラブロックを組み込んだ状態です。カメラ部分を本格的に作り込んだ作品に比べると奥行き感に乏しいですが、まあ透明な質感は出せたかなぁと思います。

結局、今回はいつもと変わらない製作ペースでした。当初予定していた「手早く作る」という目標は達成できず……ううっ。

特に「いつかはこのキットをじっくり手を加えて作ってやる…!」というキットは、思い入れの強さからなかなか手が出せず、数年間も大事に保管したまま…ということになってしまうのではないでしょうか?

そんな積みプラは結局、作らずに何らかの方法(捨てたり売ったり)で処分してしまうことになってしまうかもしれません。せっかく「欲しい! 作りたい!」と思って買ったキットです。処分してしまうよりも、手早く作ってしまった方がキットも幸せかもなぁと思う時があります。

そこで登場したのが、今回取り扱う「HGUCガンキャノン量産型」です。購入後、ずっと積んだままになっていました。

時間と手間とお金をあまり掛けずに、それでもそこそこ見栄えの良い完成品にすることを目指しました。部分塗装も最小限で行きます。

料理で例えると、「冷蔵庫の残り食材で作る」とか「本格的に作ると時間が掛かる煮物料理を、電子レンジで手軽に!」という感じにできたら良いなぁと…。

キットの製作時間を短縮するための強い味方…

「タミヤ 薄刃ニッパー」です。切り口がきれいに仕上がる上に、通常のニッパーでは切りにくいような形状のゲート部分にも威力を発揮します。

ニッパーの中でも値が張るものですので、筆者にとっては長年「いつかは使いたい憧れの逸品」でしたが、PGガンダムアストレイのサンプル製作時に導入しました。おそらく数時間は作業時間を短縮できたのではと思います。

短い時間で作業しようとすると、ゲート跡部分に細かいヒビ割れや白化が起こってしまいがちです。そういうトラブルが発生した時、キットの成形色と似た色の油性マーカーがあれば助かります。写真は「コピック」や「ZIG」というイラスト用のマーカーですが、模型用のアイテムとして「コピックモデラー」やガンダムマーカー「リアルタッチマーカーセット」も発売されています。ヒビ割れや白化部分は、これらを塗るとかなりましになります。

あと、爪楊枝(写真左)や綿棒(写真右)があると、何かと便利です。写真の綿棒はカメラ屋さんで売っているレンズ掃除用のもので、先端が細くなっています。塗装やスミ入れのはみ出し部分を拭き取る時に便利です。通常の綿棒に比べて高価なのが弱点…(汗)。

さて製作です。

胸の側面にある丸い部分は姿勢制御用のバーニアノズルと思われます。形状は異なりますが、初代ガンキャノンにも付いていますねぇ。

キットのバーニアは金型の抜けの都合で開口されていません。本格的に手を加えるなら、この丸モールドをドリルで彫り抜いてしまい、市販のディテールアップ用パーツを埋め込むというのが定番工作ですが、今回はデザインナイフと丸棒ヤスリでパーツを貫通しない程度に穴を彫りました。

次は頭部カメラのバイザーです。

HGUCのジム系モビルスーツは透明パーツのバイザーが標準になっていますが、このガンキャノン量産型はHGUC最初のキットであるガンキャノンに合わせるためか、不透明のパーツにシールを貼って再現する方式です。ガンキャノンと並べるには問題ないのですが、ジム系の機体と並べると違和感が生じてしまうでしょう。

そこで、キットのバイザーのパーツはカメラの内部メカとして使用し、バイザーは透明素材で自作することにしました。方法はジオン系やザフト系のモビルスーツのモノアイ周辺部 とほぼ同じです。(HGUCザクやHGUCゲルググ にも関連記事あり)。

写真左:適当な厚みに重ねたプラ板に、両面テープでナイフの刃やエッチングノコギリを貼り、パーツに一定の高さ(=プラ板の厚み)のスジ彫りを彫ります。

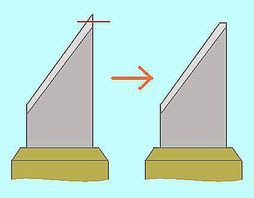

写真右:パーツの中央をドリルで貫通し、レンズ(ウェーブ製「Hアイズ ミニ」を使用)が入る大きさまで丸棒ヤスリで穴を広げます。穴を開ける際の中心の位置決めには、パーツにデザインナイフの刃の先端突き立て、クルクル回して小さな穴を彫ると良いです。いきなりドリルで中心位置を決めるのは失敗する可能性がありますので…。

写真左:スジ彫りが終わったパーツに、デザインナイフで斜め方向のスジ彫りを追加しました。でも、センスの無いスジ彫り…(汗)。

パーツの塗装にはガンダムマーカー「ガンダムメタグリーン」を使用しました。塗装後にレンズを取り付けてあります。

写真右:最近のキットでは、ガンキャノン系・ジム系のカメラはモノアイにもツインアイにも見えるデザインが採用されています。ツインアイ部分を再現するため、キットのシールを細かく切って貼り付けました。適当ですが…(汗)。

写真左:透明バイザーの再現には、HGダブルオーガンダムのGNソードⅡで使用したお菓子の包装フィルムを使用しました。パーツの裏側に両面テープを貼り、ビニールフィルムを適当な大きさに切って巻き付け、先に貼っておいた両面テープで固定します。

パーツにすき間なくフィルムを巻き付けるのが、ちょっと難しかったです…(汗)。

写真右:余分なフィルムをニッパーで切り取ります。

仮組みした頭部にカメラブロックを組み込んだ状態です。カメラ部分を本格的に作り込んだ作品に比べると奥行き感に乏しいですが、まあ透明な質感は出せたかなぁと思います。

結局、今回はいつもと変わらない製作ペースでした。当初予定していた「手早く作る」という目標は達成できず……ううっ。