①「永遠の出口」「下流志向」

②「テルマエ・ロマエⅡ」「世界の果てまで漫画描き①」「くるねこ6」

③「ここなら誰にも見つからないのニャ。ニャッハッハ・・・」(みーみー)

④「ウニャニャ・・・やっぱし誰も見つけられないのニャ。」(みーみー)

⑤「みーちゃん、みーっけ!」(ぶっちゃん)

「ニャッ?(驚)」(みーみー)

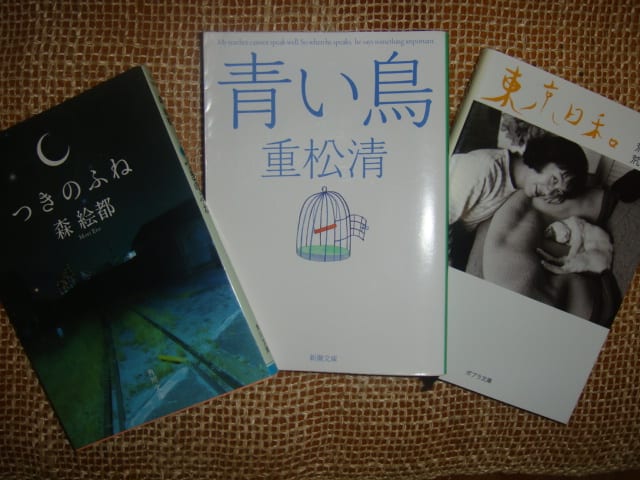

森絵都「永遠の出口」(集英社文庫)夏にバリで読んだ「つきのふね」もとーっても良かったですが、この「永遠の出口」も同じくらい良かったです。女の子の小3から高3までの9年間を9つの短編で綴ったお話なんですが、「う~ん、私もそうだった。」と思うような話が出てきて、何となく甘酸っぱい気分になったり、自身を振り返ったりもします。大事件は起こらないけれど、全く飽きさせないのはやっぱり文のうまさなんだろうなあ。特に、「第6章 時の雨」は印象的でした。

内田樹「下流志向~学ばない子どもたち 働かない若者たち」(講談社文庫)内田さんの本は何冊か読んでいますが、どの本でも自分にとって新たな目線に気づかされたり、「うんうん、そうなんだよー」と思わされたりと、発見と同時に納得することが多いんです。今回の本もそうでした。ちょっと難しいなあと思う部分もありましたが、現代をどんな視点で見ていけばよいのか、どう現状を変えていけばいいのか(すぐには変わらないけど・・・)、一つのヒントをもらった気がします。

ヤマザキマリ「テルマエ・ロマエⅡ」(エンターブレイン)ヤマザキマリさんのマンガは月刊マンガのエッセイマンガを読んだことはあって、海外生活をユーモアたっぷりに描いているのがとても印象的でした。が、長編は読んだことがなく、実はマンガ喫茶で「テルマエ・ロマエⅠ」を読んだのが初めてでした。これがすんごく面白かった!で、Ⅱが出てすぐに購入。やっぱり面白い!お風呂好きのローマ人にとっても親近感。そして、それぞれの文化のギャップとそこから得られる発見がすごく新鮮です。

ヤマザキマリ「世界の果てでも漫画描き①」(創美社コミックス)こちら、上記の「テルマエ・ロマエⅡ」と一緒に勢いで買ってしまった1冊。これまで暮らした国、30数カ国というヤマザキさんの海外放浪記のキューバ編。これも面白かった!「兼高かおる 世界の旅」の兼高さんに憧れたという少女時代の話、「私もよく見てたな~」と共感したり・・・。でも、私は今はヤマザキさんにちょっと憧れちゃうかも。

くるねこ大和「くるねこ6」(エンターブレイン)大好きくるねこ。ねこ漫画は数あれど、何度も繰り返し読んでいるのは、この「くるねこ」シリーズと伊藤潤二の「よん&むー」だけかも。シンプルだけど的確なねこの描写とそれぞれのねこのキャラクターのかわいらしさと面白さ。ブログは毎日見ているのに、やっぱり買ってしまうくるねこ。おそるべし。