紅葉にはちょっと早いと思ったが、成道寺の現況を見に行った。子供の頃に見た、この寺の美しい庭園を憶えているだけに、年々荒れていく様子に心を痛めている。毎年、ここを訪れるとご住職と話し込むのだが、今日も30分ほど話をした。どうも、今さら手を入れる気はなさそうだ。本当は庭園はクローズしたいくらいだが、市なども紅葉の名所としてPRしているので今さらやめられないとのこと。室町時代から590年の歴史を有する古刹がこのまま廃れていくのはしのびない。

外観を見ても維持管理が行われていないことが一目瞭然

母が幼稚園勤務の頃、研修会場として使っていたという本堂も雨戸が閉められたまま

かつて綺麗に整備されていた遊歩道も今はない

環境省選定の平成の名水百選にも選ばれた湧水は、今日もこんこんと流れ出す

熊本西環状道路のバイパス工事が進んでおり、あたりの景観は一変した

外観を見ても維持管理が行われていないことが一目瞭然

母が幼稚園勤務の頃、研修会場として使っていたという本堂も雨戸が閉められたまま

かつて綺麗に整備されていた遊歩道も今はない

環境省選定の平成の名水百選にも選ばれた湧水は、今日もこんこんと流れ出す

熊本西環状道路のバイパス工事が進んでおり、あたりの景観は一変した

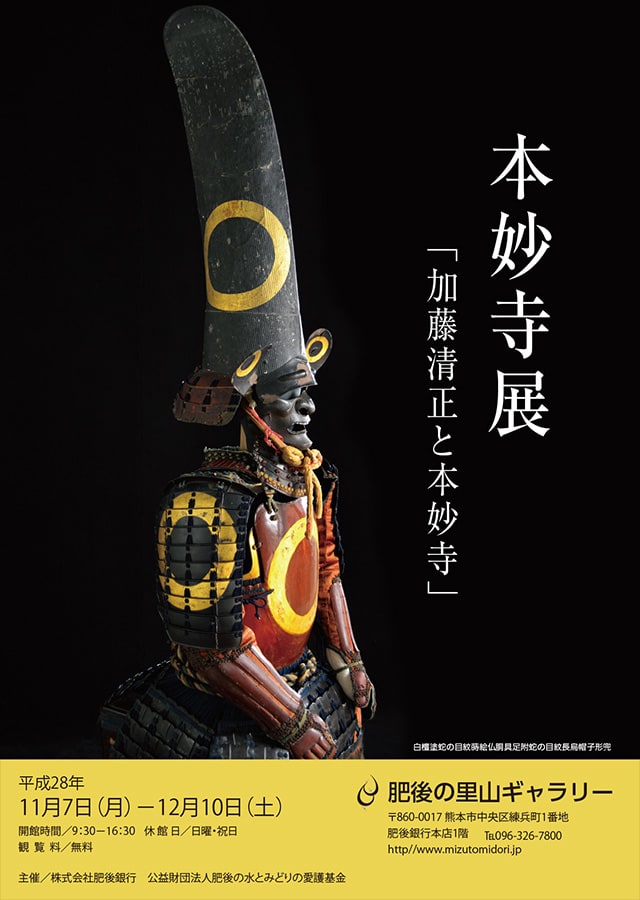

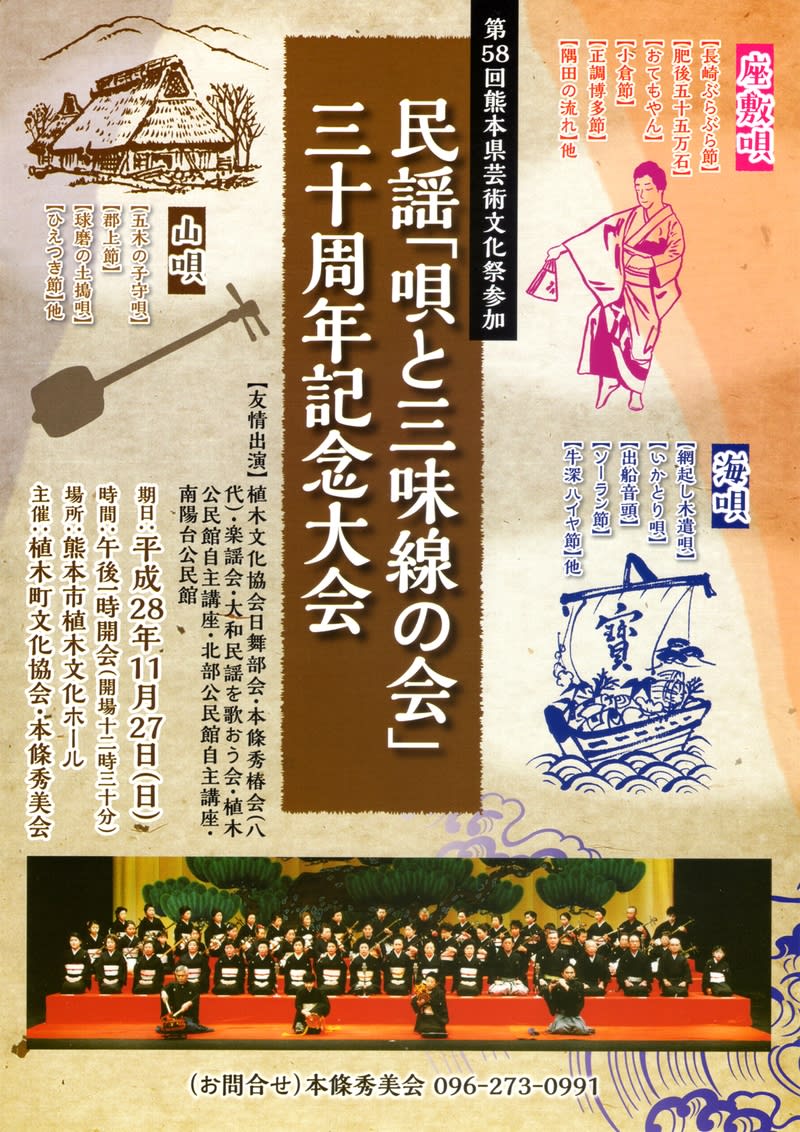

熊本地震のため延期されていた「くまもと大邦楽祭2016」が下記のとおり実施されます。

熊本地震のため延期されていた「くまもと大邦楽祭2016」が下記のとおり実施されます。

9月22日に、このブログで一度紹介しました標記公演の再PRです。

9月22日に、このブログで一度紹介しました標記公演の再PRです。

KAB(熊本朝日放送)夕方の情報番組「くまパワ」では、お笑いコンビイタガキが、益城町復興応援ボランティアをするという企画がある。昨日の放送ではイタガキの二人が飯野小学校に出かけて、自作の紙芝居を生徒たちに読み聞かせをするという内容だった。その後、サプライズで生徒たちから二人への感謝のコーラスが贈られたのだが、この歌が童謡「赤い屋根の家」。聴きながらなぜか涙がとまらなかった。

KAB(熊本朝日放送)夕方の情報番組「くまパワ」では、お笑いコンビイタガキが、益城町復興応援ボランティアをするという企画がある。昨日の放送ではイタガキの二人が飯野小学校に出かけて、自作の紙芝居を生徒たちに読み聞かせをするという内容だった。その後、サプライズで生徒たちから二人への感謝のコーラスが贈られたのだが、この歌が童謡「赤い屋根の家」。聴きながらなぜか涙がとまらなかった。