前回予告したとおり

鹿をめぐるお話をひとつ語ります。

「十三鐘の石子詰め」という話です。

昔から、奈良の鹿は、神様のお使いやいうて、大切にされてきてんで。

ずっと昔に、春日神社の神さんが奈良に来るとき、鹿に乗ってきたんやて。

そんな尊い鹿を、もし殺しでもしたら、「石子詰めの刑」というて、

死んだ鹿と一緒に生きたまま穴に埋められたそうや。

さて、興福寺の南側の石垣に沿うて三条通をずっと上がっていくと、

右側へだらだらと下ったところに、菩提院大御堂というお堂があるねん。

俗に十三鐘と呼ばれてるねん。

むかし、このお堂の横に寺子屋があってん。

あるときのことや。

三作という子どもが、この寺小屋で、「いーろは、いーろは」て声あげながら習字をしてるとな、

そこへ鹿が上がってきて、廊下に置いたあった大事なお手本を食べ始めてん。

三作はびっくりして、「こらっ」いうて、思わず、手元にあった文鎮を鹿に投げつけたんや。

そうしたら、当たり所が悪かったんか、鹿はその場に倒れて死んでしもうてんて。

鹿を殺した科で、三作は石子詰めにされることになってん。

大御堂の前の庭の東の方に穴が掘られ、三作は、鹿と一緒に生き埋めにされてしもうたんや。

三作の母親は、三作が埋められたところにモミジの木を植えて供養してん。

その時から、「鹿にモミジ」という取り合わせが始まったそうや。

そうして、三作が石子詰めになった時刻が、夕方の六つと七つの間やったので、

六つと七つを足して、ここを十三鐘というようになったんやて。

原話資料:進藤秀樹・竹原威滋・丸山顕徳編 『奈良市民間説話調査報告書』

再話 : 村上 郁

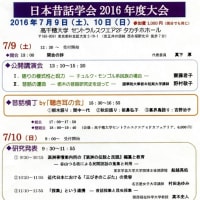

このお話には、その証拠になる「三作のお墓」が

上の写真にあるように今日まで伝えられている!

母親は三作が秋に亡くなったので、

モミジを植えて、葉が色づくと、三作を思い出したそうだ。

また、三作が今度生まれてきたときは

亀のように長生きして欲しいと、母親はお墓に亀石と供養塔を建てた。

写真をよく見て、確認してくださいね。

紅葉したモミジも亀石も見えますでしょ。

このように三作の墓が今日まで伝えられている。

それって、すごいことですね!

奈良の先祖の人たちがこの話を未来に向けて伝えて欲しいとの

強烈なメッセージなんですよ。

鹿を大切にする心と子を想う母の深い愛!!

鹿をめぐるお話をひとつ語ります。

「十三鐘の石子詰め」という話です。

昔から、奈良の鹿は、神様のお使いやいうて、大切にされてきてんで。

ずっと昔に、春日神社の神さんが奈良に来るとき、鹿に乗ってきたんやて。

そんな尊い鹿を、もし殺しでもしたら、「石子詰めの刑」というて、

死んだ鹿と一緒に生きたまま穴に埋められたそうや。

さて、興福寺の南側の石垣に沿うて三条通をずっと上がっていくと、

右側へだらだらと下ったところに、菩提院大御堂というお堂があるねん。

俗に十三鐘と呼ばれてるねん。

むかし、このお堂の横に寺子屋があってん。

あるときのことや。

三作という子どもが、この寺小屋で、「いーろは、いーろは」て声あげながら習字をしてるとな、

そこへ鹿が上がってきて、廊下に置いたあった大事なお手本を食べ始めてん。

三作はびっくりして、「こらっ」いうて、思わず、手元にあった文鎮を鹿に投げつけたんや。

そうしたら、当たり所が悪かったんか、鹿はその場に倒れて死んでしもうてんて。

鹿を殺した科で、三作は石子詰めにされることになってん。

大御堂の前の庭の東の方に穴が掘られ、三作は、鹿と一緒に生き埋めにされてしもうたんや。

三作の母親は、三作が埋められたところにモミジの木を植えて供養してん。

その時から、「鹿にモミジ」という取り合わせが始まったそうや。

そうして、三作が石子詰めになった時刻が、夕方の六つと七つの間やったので、

六つと七つを足して、ここを十三鐘というようになったんやて。

原話資料:進藤秀樹・竹原威滋・丸山顕徳編 『奈良市民間説話調査報告書』

再話 : 村上 郁

このお話には、その証拠になる「三作のお墓」が

上の写真にあるように今日まで伝えられている!

母親は三作が秋に亡くなったので、

モミジを植えて、葉が色づくと、三作を思い出したそうだ。

また、三作が今度生まれてきたときは

亀のように長生きして欲しいと、母親はお墓に亀石と供養塔を建てた。

写真をよく見て、確認してくださいね。

紅葉したモミジも亀石も見えますでしょ。

このように三作の墓が今日まで伝えられている。

それって、すごいことですね!

奈良の先祖の人たちがこの話を未来に向けて伝えて欲しいとの

強烈なメッセージなんですよ。

鹿を大切にする心と子を想う母の深い愛!!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます