【プリモプエル・コプエル】 クロックのセラロック発振波形が電源ONで出ないので、IC不良だろうと決めつけていたが、参加しているSNSでの記事にヒントをもらい、もしかして外部発振を加えたらどうかと印加してみたものの動作しない。

クロックのセラロック発振波形が電源ONで出ないので、IC不良だろうと決めつけていたが、参加しているSNSでの記事にヒントをもらい、もしかして外部発振を加えたらどうかと印加してみたものの動作しない。

音の出るおもちゃは、スピーカーの不良が結構有るが、このチェックを忘れていた。初心にかえって調査する。スイッチ類と一緒のケーブルになっているので、どれがスピーカー用か判らない。面倒だが頭の縫い目を解き、スピーカーを取り出す。導通が無いので、断線の様だ(右のモールド品)。同じサイズが無いので一回り小さいスピーカー(左の金属フレーム品)を付けて電源SWをONすると音が出て来た。

音の出るおもちゃは、スピーカーの不良が結構有るが、このチェックを忘れていた。初心にかえって調査する。スイッチ類と一緒のケーブルになっているので、どれがスピーカー用か判らない。面倒だが頭の縫い目を解き、スピーカーを取り出す。導通が無いので、断線の様だ(右のモールド品)。同じサイズが無いので一回り小さいスピーカー(左の金属フレーム品)を付けて電源SWをONすると音が出て来た。

原因はスピーカー断線だけだった。

セラロックは表示が1Mとなっているが、波形を見ると何故か1kHz近辺だ。電源ONだけでは発振せず、各部スイッチを操作した時だけ発振することが判った。何度も取り外したのでランドが剥がれてしまいストラップ細線で接続した。

セラロックは表示が1Mとなっているが、波形を見ると何故か1kHz近辺だ。電源ONだけでは発振せず、各部スイッチを操作した時だけ発振することが判った。何度も取り外したのでランドが剥がれてしまいストラップ細線で接続した。

操作方法はメーカーのホームページからダウンロード出来る。これにより時刻セットしたら、ちゃんと出来た。

右手はスイッチの様な機械的反応が無いので、縫い目をほどいて見たら、アンテナの様なループ状のパターンの基板になっていた。説明書を見ると、もう1体のコプエルの手の平を合わせて操作すると「コプコプトーク」が出来ると書いてあるので、お互いを通信しあう誘導用のパターンかもしれない。

右手はスイッチの様な機械的反応が無いので、縫い目をほどいて見たら、アンテナの様なループ状のパターンの基板になっていた。説明書を見ると、もう1体のコプエルの手の平を合わせて操作すると「コプコプトーク」が出来ると書いてあるので、お互いを通信しあう誘導用のパターンかもしれない。

プリモプエル・コプエル取扱説明書

【バズライトイヤー】

秋月に注文していた黄色と緑色LEDが届いたので交換してみた。

秋月に注文していた黄色と緑色LEDが届いたので交換してみた。

間隔と長さを合わせて半田付けする。リード線がショートしない様にビニールテープで絶縁しチューブの中に通す。基板のランドに、外す前にメモした通り接続しON(両足を内側に付ける)するとパイプが回り出し、円形に光の輪(点滅)が浮かんだ。

【ピストル】

ランプ/LEDは点滅するも、音が出ないというもので、これもスピーカー断線が考えられるので分解する。一箇所は引き金付近モールドで隠れているので、ここを忘れないこと。

ランプ/LEDは点滅するも、音が出ないというもので、これもスピーカー断線が考えられるので分解する。一箇所は引き金付近モールドで隠れているので、ここを忘れないこと。

φ27のスピーカーが、やはり断線だったので、手持ちの同等品に交換し、正常に音が出る様になった。

φ27のスピーカーが、やはり断線だったので、手持ちの同等品に交換し、正常に音が出る様になった。

スイッチが4箇所有り、いろんな効果音が出て、なかなか面白い。

【プラレール(新幹線)】

モーターが回らないという症状で、原因は電池ボックスとギアボックスとの接触不良だったが、分解する時に駆動輪を飛ばしてしまった。作業場は物置状態で、どこかに入り込むと探せない。

探して見たがやはり見つからないので、長女が遊びに来るというので、使わないプラレール車両が無いか聞いてみたが、友達にあげてしまって無いので、近くのリサイクルショップで探して見るということで、山手線車両(3両編成)を480円で買って来てくれた。寸法は一緒だったので交換。ギアボックスは電池接点の位置が異なっているので、元のギアボックスを取り付けOKとなった。

会社の方から、落として電池ボックスの蓋が閉まらなくなり、点灯のしなくなったのでと修理依頼が有った。

会社の方から、落として電池ボックスの蓋が閉まらなくなり、点灯のしなくなったのでと修理依頼が有った。

【FIBER SNOW HOUSE】という、家がイルミネーションになっているというおもちゃで、UFOキャッチャーでGetしたものだという。

見ると電池ボックスのロック機構が折れていたので接着。これだけでは操作中にまた折れる可能性が有るので丁度良い厚さのプラシートを間に接着する。

見ると電池ボックスのロック機構が折れていたので接着。これだけでは操作中にまた折れる可能性が有るので丁度良い厚さのプラシートを間に接着する。

これで、蓋のロックはOKとなったが、スイッチをONにしても点灯しないので、BOX部を取り外し、外部電源を接続してやると、ちゃんと点灯する。

沢山のファイバーがLED部から伸びているのが判ると思う。

BOXの蓋を見ると、接触するはずの接点が折れ曲がっていたので、直角に戻し、閉めたところ正常に点灯する様になった。蓋はロックだけでは不十分なので更にねじ止めした。

BOXの蓋を見ると、接触するはずの接点が折れ曲がっていたので、直角に戻し、閉めたところ正常に点灯する様になった。蓋はロックだけでは不十分なので更にねじ止めした。

もうすぐクリスマスである。これに相応しい、なかなか幻想的で面白いおもちゃである。

会社で使用していたヒーターだが、フォークリフトを誤ってぶつけたところ、電源ONランプは点灯するものの、ヒーターが熱くならないというので修理依頼が有った。

会社で使用していたヒーターだが、フォークリフトを誤ってぶつけたところ、電源ONランプは点灯するものの、ヒーターが熱くならないというので修理依頼が有った。

操作部分を外し、スイッチ部の導通をテスターで見てみるが、配線図の端子1側は導通するが、端子2側の導通が無いので、更にスイッチを分解してみた。ヒーターは40Ωなので計算から1KW消費で、切れてはいない様だ。但し、ヒーター上部電極とカバー裏側板金との間にスパークした痕跡が残っていた。 配線図も見ないでやっていたので、ヒーターの電流でも可変しているのかと思ったが、バイメタルの原理を使っていた。

配線図も見ないでやっていたので、ヒーターの電流でも可変しているのかと思ったが、バイメタルの原理を使っていた。

バイメタルの金属表面にヒーターが巻かれており、電源ONで電流が流れ、時間と共に加熱され曲がり接点が離れるというものの様だ。ダイヤルを廻すことで内部のカムにより接点間の距離が可変するので、ON/OFF時間間隔が変わって温度調整している。

今回、このヒーターが切れている様で、私では修理不能なので部品発注または修理依頼を行った。

羽が4枚らしいというのが判ったので、家に帰り探したら、以外なところ(こたつの廻りを散々探したが、このブログを書いているパソコンデスク)に有った。30分以上は探しただろうか。まずは見つかってホッとした。

これからが思考錯誤の連続。昼に調べた特許も参考になった。 ヒントはスプリングの入れ方に有った。

ヒントはスプリングの入れ方に有った。

内側になる羽にスプリングの片側を写真の様に引っ掛けるというのが正解!

そして羽2枚ずつは上下対称となる。

指で押さえていないと更に内側に重なる構造。そうでないとぴったり羽同士が閉まらないからだろう。

キャップを被せながら羽を動かして面を合わせ、ぴったり押しこむ。

キャップを被せながら羽を動かして面を合わせ、ぴったり押しこむ。

これでON/OFFするとスムーズに開閉した。

9000円以上の修理代を払わないで済んだ。(スプリングを紛失しなくて良かった)

ここでも、おもちゃ修理の経験が役立った。

今朝のTBSラジオ「スタンバイ」で、日本のメーカーが世界一小さい抵抗器を開発したという内容を話していた。

今朝のTBSラジオ「スタンバイ」で、日本のメーカーが世界一小さい抵抗器を開発したという内容を話していた。

開発したのは、抵抗器で有名なロームで、03015というのは大きさを表しており、長さが0.3mm幅が0.15mmとなる。これまでは0402が最小だった。

ただ、すぐにこれを使った製品が出来るかというと落ちが有って、チップ部品のマウンターで大手の「富士機械」では、小さすぎて、認識するカメラの解像度を上げる等の問題点をクリヤーしないと、縦横の判別が付かず難しいとのことで、まだ実際の製品に適用されるのは先の様だ。

製品化が進むと、同じ面積で高機能化出来たり、逆に、同じ機能であれば基板を小さく出来、空いたスペースの分だけバッテリー面積を大きく出来、問題となっているスマートホンのバッテリー運用時間を延ばせる可能性も生まれて来るとのことだった。

微細化の常識を打ち破る世界最小※「03015サイズ」チップ抵抗器を開発

あまりに小さいので、これで砂時計が出来るという記事。

電子部品はとうとう“砂時計”に ロームが世界最小の抵抗器開発

先月の「県西おもちゃ病院」で、ラジオの混信が多いというので預かったポケットラジオの調査を行った。

トラッキング調整をしてみたが、そんなにずれてはいない。ICにはCD2003GPと表示してあるがTA2003(FMフロントエンド+AM/FM中間増幅)のコンパチ品の様だ。

余談だが、スピーカーアンプにはD2822Mと表示(TDA2822Mとコンパチか)のが使われている。 セラミックフィルタ455Bが使用されていたが、手持ちが無かったので450Bに交換するも改善されないので、気休めかも知れないが2段にして見た。実装スペースが無いので、ストラップ配線接続。

セラミックフィルタ455Bが使用されていたが、手持ちが無かったので450Bに交換するも改善されないので、気休めかも知れないが2段にして見た。実装スペースが無いので、ストラップ配線接続。

少しは改善した様な気がする。

ダイヤルだが、ダイヤルツマミにポリエチレン製の細いロッドがはめ込まれており回転運動を、溝に沿った直線運動に換えて表示している。

ダイヤルだが、ダイヤルツマミにポリエチレン製の細いロッドがはめ込まれており回転運動を、溝に沿った直線運動に換えて表示している。

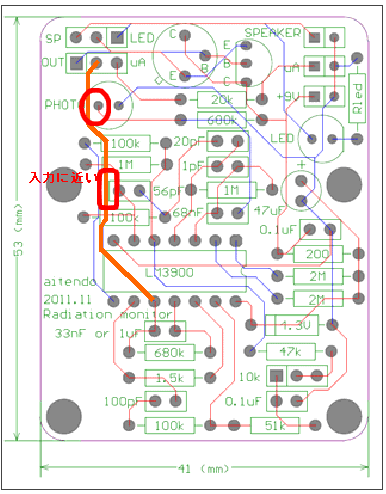

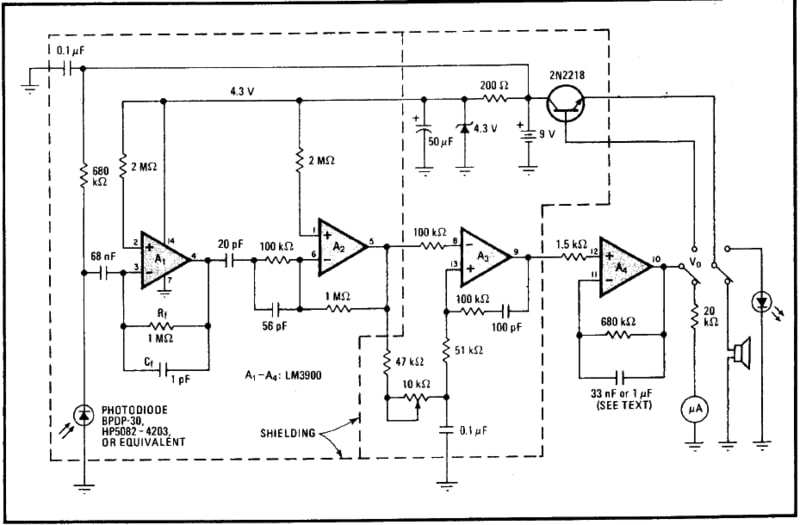

aitendoのPIN-PDを使用した「放射線モニターキット」について、外部電源にすると雑音と思われる誤動作(LEDが高速で点滅)を起こすのだが、いつも利用しているSNSで回路を組んだ2名の方から問題無く動作するとの結果が報告されていたので、この基板の場合、どの信号が影響しているのか調べるのにIC切り分け器(ソケット+DIP-SW)なるものを作って、各端子をOFFした時、信号がどうなるか調べることにしました。但し、むやみにOFFするとICを壊す可能性は 十分有り、博打ですけど。

aitendoのPIN-PDを使用した「放射線モニターキット」について、外部電源にすると雑音と思われる誤動作(LEDが高速で点滅)を起こすのだが、いつも利用しているSNSで回路を組んだ2名の方から問題無く動作するとの結果が報告されていたので、この基板の場合、どの信号が影響しているのか調べるのにIC切り分け器(ソケット+DIP-SW)なるものを作って、各端子をOFFした時、信号がどうなるか調べることにしました。但し、むやみにOFFするとICを壊す可能性は 十分有り、博打ですけど。

使って見ると、4、6および13ピンの何れかOFFで、LEDは消えます。

使って見ると、4、6および13ピンの何れかOFFで、LEDは消えます。

これでは、あまり参考にならないので、以前からパターンが近くて気になっていた10番ピンからのパターンをルーターで削り取りストラップ配線。

これで、検出が、目に見える程では無いですが改善された様です。

外部電源でも、雑音が増えて、手を近づけた時の影響が出る様になりRVの調整点を動かす必要が有りますが、調整は可能になります。

また7ピンと電源入力をストラップ線で接続(これも無いよりは少し効果があります)。パスコンを0.1uFから10uFに増やしましたが、かえって少し悪くなる方向でした。

上図のオリジナルでは無く、以前報告した回路でやっております。

10/11に新品で購入して、大活躍していたのだが、レンズカバーが途中までしか閉まらなくなってしまった。

見るとカバー部のリングがレンズ窓の部分で凹んでいるのが原因(どこかにぶつけた様だが、弱すぎる?)の様で、これを指で少し戻すと正常に閉まる様になったが、助平根性を起こして、リングを外して綺麗に治そうと外したところ、カバーの羽3枚(実際には4枚が正解の様だ)がバラバラに取れてしまった。

見るとカバー部のリングがレンズ窓の部分で凹んでいるのが原因(どこかにぶつけた様だが、弱すぎる?)の様で、これを指で少し戻すと正常に閉まる様になったが、助平根性を起こして、リングを外して綺麗に治そうと外したところ、カバーの羽3枚(実際には4枚が正解の様だ)がバラバラに取れてしまった。

内部の小さい引張バネも1個外れたが、他の2本を見て、何とか装着したものの、合っているかは不明なところである。

内部の小さい引張バネも1個外れたが、他の2本を見て、何とか装着したものの、合っているかは不明なところである。

3枚の羽を色々と組み合わせてみたが、説明書にある図の様にならない(実際には4枚が正解の様で、これでは合う筈が無い)ので、これはメーカーに修理依頼するしか無さそうだ。

後の調査(ヤフオクで出品されていた写真が上右)で、正解はどうやら羽は4枚有ったらしい。残り1枚探さなくちゃ。

特許でレンズバリア装置と言うのが見つかったが、これでも羽が4枚である。

12/12カメラ修理センター(050-555-99077)に電話で問合せて見た。

修理期間内で有っても、お客様の不注意で故障になったものに関しては有償修理になり、この様な場合9000円以上費用が掛かってしまうとの返事だった。

これでは、ちょっと考えてしまうので、凹みの強度不足についてクレームをつけた。構造上、仕方が無いとのつれない返事。一応クレームとしては承っておくとのことだった。

ケースには入れているので、埃は付くがカバー無しで我慢して使い続けるしか無いかも知れない。

今夜は11年ぶりの皆既月食ということで、羽が外れたままでキャップだけ付けて撮影してみた。光学は8倍ズームだが、デジタルズームにすると32倍までなるので、これでの撮影。

今夜は11年ぶりの皆既月食ということで、羽が外れたままでキャップだけ付けて撮影してみた。光学は8倍ズームだが、デジタルズームにすると32倍までなるので、これでの撮影。

三脚無して手での固定なので、手ブレ補正が付いていても、スローシャッターで画像がぶれているのでご容赦を。大きい画像は、月の部分をトリミングしたものです。皆既とその前の状態です。

三脚無して手での固定なので、手ブレ補正が付いていても、スローシャッターで画像がぶれているのでご容赦を。大きい画像は、月の部分をトリミングしたものです。皆既とその前の状態です。 ズームをワイド側にして天体撮影。小さくて見にくいが星が写っています。

ズームをワイド側にして天体撮影。小さくて見にくいが星が写っています。

八千代おもちゃ病院で入院となったおもちゃも、なかなか時間が取れず、県西おもちゃ病院に持って行き、暇だったら、その時間修理しようと思ったが、結局、大繁盛で、1.2項の2点のみ、何とか目処は付いた。

1.ムシキングヘラクレス(担当:仁平Dr)

何度調整しても、負荷により足が動かず空回りするので、もう1度見て見ると、ピニオンギアに割れ目が入っていた。しかし首のついている形状なので、手持ちのピニオンとチューブを組み合わせてスペースを確保。それでもあるタイミングで同じ様に引っ掛かるので、ギアを外して6本足の動作だけにすると、まわしている内に、ある点でロックする。回転を足の前後の動きに換えているカムみたいな部分がスムーズで無い様なのでグリスを塗布すると、スムーズに回る様になった。でも組立して床に置いて動かして見ると引っ掛かる。どうやらカーペット床では引っ掛かる様で、テーブルの平坦な面で動作させると問題無いので、これで使ってもらうことにする。

2.アンパンマン・ひらがなボード(担当:吉本Dr)

ま行の音が出ないというもので、分解して見てテスターで当ると、コネクタ部と押しま行ボタン部分のシートキー導通が無限大に近い。銀ペーストによるスクリーン印刷にレジストを掛けており、その内部が腐食の様になっている。ここでの接続は難しいので、スイッチ部とコネクタ部をストラップ線で接続することにする。接続部はレジストをテスター棒の先で少しづつ剥がし、導電銅粘着テープで押さえたが、動作させている内に接触不良になってしまうのでコンダクティブペンをパターンに塗って乾燥させ導通が確認出来たところで銅テープで押さえる様にした。他にも部分的に、強く押さないと動作しないボタンが有り、これは10Bの鉛筆でなぞって改善した。

3.プリモプリエル・コプエル(担当:田中Dr)

分解して基板をチェックする。

分解して基板をチェックする。

円筒形水晶とセラロック(1MHzの表示)がついている。円筒形のはオシロを当てると32.9KHzでちゃんと発振している様だが、1MHz側は波形が観測されないので、セラロックを外しソケットピンに付け替えて、手持ち(1MHzは無い)のセラロック(560KHz)や水晶(2MHz)に差し替えて見たが、やはり発振していない。どうやら接続されているQFP-ICが壊れていそうで、修理は断念した。

円筒形のはオシロのカーソルで32.9KHzだったが、多分時計用クオーツが32.768kHzなので、この周波数だろう。プリエルは確か時刻設定が出来ると思ったので、これ用のだろう。

4.バズライトイヤー(担当:田中Dr)

ヘルメットから3本チューブが出ており、この中のLEDが回転して光るのだが、これが点かないという症状。

ヘルメットから3本チューブが出ており、この中のLEDが回転して光るのだが、これが点かないという症状。

分解して見ると回転する台座の中に点灯制御基板が入っている。

回転しても電源供給出来る様に+-のブラシがある。

基板の接続端子に手持ちのLEDを当てて見ると光るところもあるのでLEDの切れている可能性が大きいと、配線接続を全て外す(接続が判る様に図をメモ書きし、複数線のある部分は片方にマジックで印を付ける)。LEDの位置も問題になるので、チューブにマジックで線を書く。LED単体で電源を掛けて見るが、殆どが点灯しない。

交換が必要なのだが、φ3のLEDは赤色しか手持ちが無く、残り必要な緑色と黄色はこれから秋月に注文して入手する。

当時評判のパイオニア製FM/AMチューナーTX-710についてブログを見た方から修理の相談があった。

「MPXマルチパス回路HA-1142のICが不良になっているようで、物がもう無くて代用出来るものが有りません。私の手元にHA-1144は有りませがこれが使えるのかどうかなのですが回路図 規格表も入手出来ない状態で困っております。

不良の現象はFMに切り替えるとフィルターAMPのL側ライトのほうが音は出ますが通常の半分以下しか出ません。R側は正常に音は出ます。

フィルターAMP終段TRの不良と思いましたが問題は有りませんでした私も古いチューナの方が音は今のデジタルより良いと思います、アナログ本来の音ですし無理にデジタルに変換されてないので素直な音が出ます、もし差し支えなければアドバイス頂きたくメールしましたお手数お掛けして申し訳有りませんが折り返しメール頂けたらと思います、宜しくお願いしますいつもWebサイト拝見させて頂いております。」

HA-1142のデーターシートは無く、TX-710の回路図に近いブロックダイヤを送って調べてもらう。 使用しているMPXの方式が入手出来る一般的なICと異なるので、HA-1142が不良の場合には、別基板に回路を組んで接続する必要がある旨連絡。

使用しているMPXの方式が入手出来る一般的なICと異なるので、HA-1142が不良の場合には、別基板に回路を組んで接続する必要がある旨連絡。

左図が接続だが、論理が異なる場合も有るし、原回路はランプ点灯なので電流不足になる可能性もあることを連絡。

そうしているうちに、IC近くにある半固定抵抗(セパレーション調整用か?)を少し廻したら、音が出て来るポイントがあるということで、部品を購入して交換して見るとのことだった。

半固定抵抗は、交換の際、抵抗値を控えておいて、これに合わせることをお願いしました。

そして、最終写真と内容を送っていただきました。

「裏側及び表側の写真を添付します。参考にはなりませんがご覧下さい。

「裏側及び表側の写真を添付します。参考にはなりませんがご覧下さい。

改造した箇所:ICソケットに変更 VR半固定はメータコントロールを除いて全て交換 パワートランスにACフィルターコンデンサ取り付け 電源ヒューズをタイムラグタイプに変更 メイン電源供給されている所に63V.6800μF電解コンデンサ取り付け。

これらの改造で音にメリハリが付いたような感じです、特性等は良いのか悪いのかは解りませんが様子を見ますそれではこれにて失礼します。」

内容からして、特性が改善される方向で、悪化することは無い(半固定のずれが無ければ)と判断しました。

経験から、ICが不良になるケースは少ない様です。

セパレーションの調整ですが、厳密には専用の測定器が必要となりますが、FMトランスミッターが有れば、これのLR信号を切り換えてみて、反対のCHに漏れが少なく、同じレベルとなる様にあわせれば、測定器が無くても、ある程度の調整は可能と思う。

ある特定HTML形式メール(ウィルスメールでは無い)を開くと証明書の要求が有り、はい、いいえのボタンを押すとエラーメッセージが出て、OKするとOLE6(OSはWindows2000)が強制終了してしまうので、メールも削除出来無い。

色々やってみて、削除する方法を見つけた。

【ツール】【オプション】で読み取りタブの中にある

□メッセージはすべてテキスト形式で読み取る(R)

のチェックボックスをONにすると、このメールが正常に開ける様になる。但し、「 」.htmの添付ファイルが付いて来る。

これで、削除が出来る様になった。

先日動作したPIN-PDをセンサーに使用した放射線モニターキットを持参し紹介。マントルでLEDが点滅(放射線検知)することが確認出来た。

ただ、動作させている内に動作点が動いてしまう。電池の消耗によると思われるので、安定化が必要の様だ。 早いメンバーは今回から音声スペクトルによる各色LED点滅回路を組んでもらうことにした。

早いメンバーは今回から音声スペクトルによる各色LED点滅回路を組んでもらうことにした。

参考にしたのはJRC製「スペアナ表示用バンドパスフィルタ(NJM2760)」でBPFのCR定数はそのまま(E24系列で代用)にして、これに理想ダイオード回路とLEDドライブ回路を追加したもので回路図を手書きで書いて部品集めして製作開始。

メンバーが持参したLED避難表示灯?を利用したトレースボードも面白かった。

電子工作では無いがデスカウントショップで購入したという198円のビニール傘。紫外線ライトを当てるとその部分が紫色に変色する。紫外線除けに使うのか、どんな原理かは判らないが面白い。

今年は残り1回で丁度発足100回を迎えることになる。

aitendoで販売されている放射線モニターきっとを以前紹介したが、検出が出来ずそのまま中断していた。真空管式GCが動作したことと、利用しているSNSで改造案(回路図を借用しました)が紹介されていたので調査を再開した。

aitendoで販売されている放射線モニターきっとを以前紹介したが、検出が出来ずそのまま中断していた。真空管式GCが動作したことと、利用しているSNSで改造案(回路図を借用しました)が紹介されていたので調査を再開した。

スルーホール基板なので、改造は大変である。やはりパターンランドは剥がれてしまった。

スルーホール基板なので、改造は大変である。やはりパターンランドは剥がれてしまった。

後悔なのだが、こういう時は、無理に外さず部品面で部品リードを切断し新たな部品のリードを半田付けするのが簡単だ。

改造完了して安定化電源を接続、多回転RVでLED点灯から消灯に変わったところに調整する。

線源には真空管式GCで検出出来たマントルを使用。点滅がマントルの有無で変化しないし、センサー(PIN-PD)に指を近づけると点滅しだす。雑音を拾っている様だ。

電池(006P)に換えて見ると、今度は点灯しなくなり調整も出来ない。

RLCの電子工作日記「放射線モニターきっと 更に改」 の記事を読むと、同じ様な現象でバイアス点を中点では無くVCCの1/4に分圧しているので、回路図のR15を1kΩから3.9kΩ(記事からだと3.3kΩになるが、手持ちが無かったので)に変更したところRVで調整出来る様になったので、BG(バックグランド)点灯・点滅しなくなる点に調整して、マントル(0.57μsv/hと記載)を近づけると、点滅が変化するので、どうやら検出している様だ。真空管式に比べると感度は弱く、ウランガラスでは殆ど検出しなかった。

RLCの電子工作日記「放射線モニターきっと 更に改」 の記事を読むと、同じ様な現象でバイアス点を中点では無くVCCの1/4に分圧しているので、回路図のR15を1kΩから3.9kΩ(記事からだと3.3kΩになるが、手持ちが無かったので)に変更したところRVで調整出来る様になったので、BG(バックグランド)点灯・点滅しなくなる点に調整して、マントル(0.57μsv/hと記載)を近づけると、点滅が変化するので、どうやら検出している様だ。真空管式に比べると感度は弱く、ウランガラスでは殆ど検出しなかった。

基板が他の装置や電源線などに接近するとノイズを拾う様なので、シールドが必要の様だ。

この状態で長いケーブルでまた外部電源に切り替えたが、点灯しっぱなしになるので現在の回路では使えない様だ。この原因も調査してみたい。

【その後の改善】

上記ツェナーダイオードのところを1kΩにしましたが、電源電圧(電池)の変動によって動作点が狂ってしまうので、これをシャントレギュレータ(TL431)に変更(カソードとREFを接続して2.5Vに)しました。

外部電源及び周辺装置・ケーブルによるノイズを低減するのにLM3900の14ピンとVCC間に100Ωを入れました。約5mA流れますので1kΩではダメです。これでも完全に

はなりませんが。コイルも試しましたが、効果は変わりませんでした。コンデンサも0.1uFを10uFに換えても変わりませんでした。

グランドも錫メッキ線等で補強すると少し改善されます。