aitendoで販売されている放射線モニターきっとを以前紹介したが、検出が出来ずそのまま中断していた。真空管式GCが動作したことと、利用しているSNSで改造案(回路図を借用しました)が紹介されていたので調査を再開した。

aitendoで販売されている放射線モニターきっとを以前紹介したが、検出が出来ずそのまま中断していた。真空管式GCが動作したことと、利用しているSNSで改造案(回路図を借用しました)が紹介されていたので調査を再開した。

スルーホール基板なので、改造は大変である。やはりパターンランドは剥がれてしまった。

スルーホール基板なので、改造は大変である。やはりパターンランドは剥がれてしまった。

後悔なのだが、こういう時は、無理に外さず部品面で部品リードを切断し新たな部品のリードを半田付けするのが簡単だ。

改造完了して安定化電源を接続、多回転RVでLED点灯から消灯に変わったところに調整する。

線源には真空管式GCで検出出来たマントルを使用。点滅がマントルの有無で変化しないし、センサー(PIN-PD)に指を近づけると点滅しだす。雑音を拾っている様だ。

電池(006P)に換えて見ると、今度は点灯しなくなり調整も出来ない。

RLCの電子工作日記「放射線モニターきっと 更に改」 の記事を読むと、同じ様な現象でバイアス点を中点では無くVCCの1/4に分圧しているので、回路図のR15を1kΩから3.9kΩ(記事からだと3.3kΩになるが、手持ちが無かったので)に変更したところRVで調整出来る様になったので、BG(バックグランド)点灯・点滅しなくなる点に調整して、マントル(0.57μsv/hと記載)を近づけると、点滅が変化するので、どうやら検出している様だ。真空管式に比べると感度は弱く、ウランガラスでは殆ど検出しなかった。

RLCの電子工作日記「放射線モニターきっと 更に改」 の記事を読むと、同じ様な現象でバイアス点を中点では無くVCCの1/4に分圧しているので、回路図のR15を1kΩから3.9kΩ(記事からだと3.3kΩになるが、手持ちが無かったので)に変更したところRVで調整出来る様になったので、BG(バックグランド)点灯・点滅しなくなる点に調整して、マントル(0.57μsv/hと記載)を近づけると、点滅が変化するので、どうやら検出している様だ。真空管式に比べると感度は弱く、ウランガラスでは殆ど検出しなかった。

基板が他の装置や電源線などに接近するとノイズを拾う様なので、シールドが必要の様だ。

この状態で長いケーブルでまた外部電源に切り替えたが、点灯しっぱなしになるので現在の回路では使えない様だ。この原因も調査してみたい。

【その後の改善】

上記ツェナーダイオードのところを1kΩにしましたが、電源電圧(電池)の変動によって動作点が狂ってしまうので、これをシャントレギュレータ(TL431)に変更(カソードとREFを接続して2.5Vに)しました。

外部電源及び周辺装置・ケーブルによるノイズを低減するのにLM3900の14ピンとVCC間に100Ωを入れました。約5mA流れますので1kΩではダメです。これでも完全に

はなりませんが。コイルも試しましたが、効果は変わりませんでした。コンデンサも0.1uFを10uFに換えても変わりませんでした。

グランドも錫メッキ線等で補強すると少し改善されます。

メーターの取り付けアダプタ板金が間に合わないので、購入した100μAメーターをそのまま取り付けることにした。

メーターの取り付けアダプタ板金が間に合わないので、購入した100μAメーターをそのまま取り付けることにした。

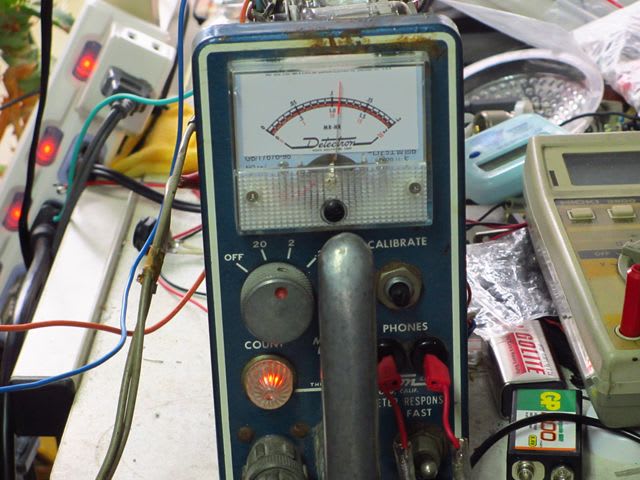

文字板は、GCメーター用文字板を、はがき用紙にカラープリントして、貼り付ける。取り付けネジがぶつかるので、こじって抜く。取り付けは、本体にロックタイト460で接着固定する。

外部電源を接続してGM管をマントルに近づけるとメーターが振れた。先日交換したGM管はノイズを拾うことも無く正常に検出している様だ。

外部電源を接続してGM管をマントルに近づけるとメーターが振れた。先日交換したGM管はノイズを拾うことも無く正常に検出している様だ。

メーターはmr/hr(ミリレントゲン/時)なので、μSv/Hr(マイクロシーベルト)にするには値を10倍することになる。しかしヤフオクで入手したマントルに書いてある0.6μSv/Hrのものが0.6mr/hrなので1倍となる。キャリブレートのボリュームを回しても、それほどは変化しないので、これで使って見ることにする。BG(バックグランドの線量)は0.01~0.02mr/hrを示す。

内部に、もう1個ボリュームがあるので、これでGM管の電圧を可変しているのかも知れないので後日確認して見る。

計算して見ると、10倍の値を表示していることになるので、交換したメーターの100μA用は間違いで1mAが正解かも知れない。

通常測定される「ガンマ線の空間放射線量率(環境放射線)」は、10~60nGy/h (ナノグレイ毎時) 程度だそうです。これは自然放射線のレベル(何もしなくても自然界に普通に存在するレベル)になります。ちなみに、マイクロシーベルトで表すと、0.008~0.048μSv/h (マイクロシーベルト毎時) です。ただし、雨が降ると一時的に数値が上昇する場合があります。

ウランガラスや減塩もBGよりは高くなるが線量は少ない。 使

使 っているうちに検出が弱くなったので調べると、ヒーター用の乾電池電圧1.5Vが1.3V位に低下していた。B電圧(+90V)とバイアス電圧(-15V)を変化させても、表示はそれほど変化しないが、ヒーター電圧の低下は動作に大きく影響する様だ。

っているうちに検出が弱くなったので調べると、ヒーター用の乾電池電圧1.5Vが1.3V位に低下していた。B電圧(+90V)とバイアス電圧(-15V)を変化させても、表示はそれほど変化しないが、ヒーター電圧の低下は動作に大きく影響する様だ。

今後はバッテリー運用する為にMC34063Aによるスイッチング電源回路を考えている。

+1.5V(降圧)と-15V(負電圧)の回路は試作で確認しているが、B電圧(+90V)はニキシー管駆動(180V)の回路が有ったので、これを参考に製作したいと思う。

但し、スイッチング電源ノイズが影響しないかは未知数である。