というわけで、ホロの2回目です。今回は車両の装備品とかジオラマとかフィギュアについて書きたいと思います。

前回書いたように、ジオラマのイメージとしては「南方!」だったので、地面の植物や、擬装のヤシの葉など、南方っぽいものをあしらいました。

ヤシの葉、シダなどは「紙創り」のジャングルセットから。このセットはほんと重宝しますね。写真では分かりにくいですが、一色ではなく、葉の中心部と端を塗り分けて、最後にクリアーを吹いてみずみずしくしてます。ちょっとしたことですが、こういうひと手間をかけると見栄えが違ってくるんじゃないかなーと。合間には、近所で採取した草とか、麻紐とかを植えて密度感を出しています。

ジャングルには行ったことないんですが、近所の山とかを散策しても、日本ですら植物の密度感ってすごいんですよね。とても再現できるようなもんじゃないです。でも、そういうイメージを持ちながら、できる限り執拗になんでんかんでん(方言・なんでもかんでも、とにかく、の意)植えていくわけです。

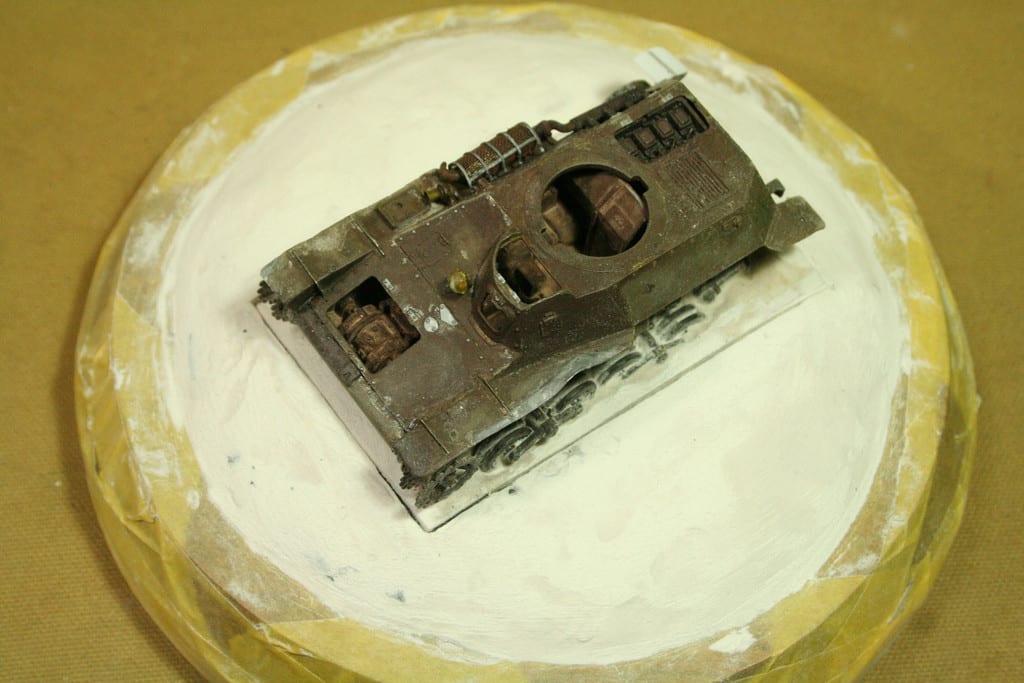

これはベースの塗装前の状態。茶色っぽいのは、山の沢とかで採取したコケです。採取してからもう何年も経ってるのでカラカラになってるんですね。でも葉とかのディテールは保ってますので(ドライフラワーみたいなもんですね)、全然使えるわけです。白いのは紙粘土。スチレンボードを積層して、それを被うようにしてベースとしてます。

なんかこれを焼いたらおいしそうな食べ物になりそうな予感もしますが(笑)もちろん焼きません。

こういう感じに地面を作ってから、さっきのような植物を植えていく訳です。

山道を歩くと、基本的に植物の下には枯れた植物の葉とか枝とかが土の上にかぶさってて、その上に緑の草とか木が生えているんですね。そういう「層構造」を意識するとそれっぽくなるようです。

って、なんか偉そうですが、私も生物学や植物学とかそういうのは全然知りません(笑)普段なんとなく見聞きしてるものを「こういうのがそれっぽいよなー」という「それっポイント」(造語)をいかにひねくり出せるかがジオラマ製作のキモではなかろうか、と思っています。まあ、要するに「見てきた様なウソをいかにつくのか」ってことじゃないかなあ、と。って、こう書くと実にテキトーでイイカゲンなんですけど、ほんとそうなんですよね、、。

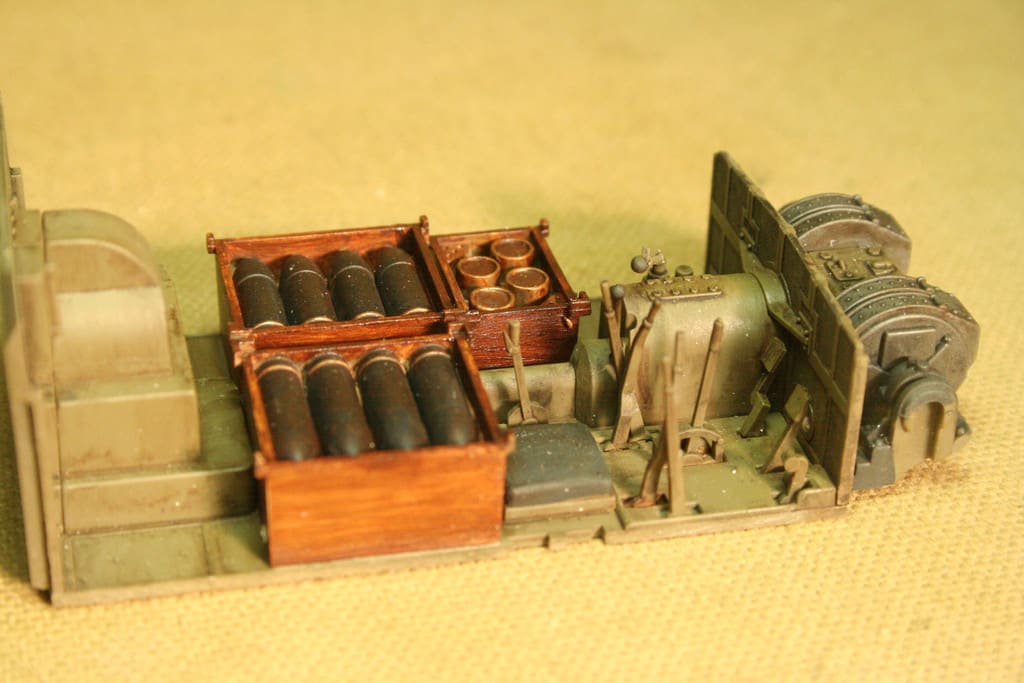

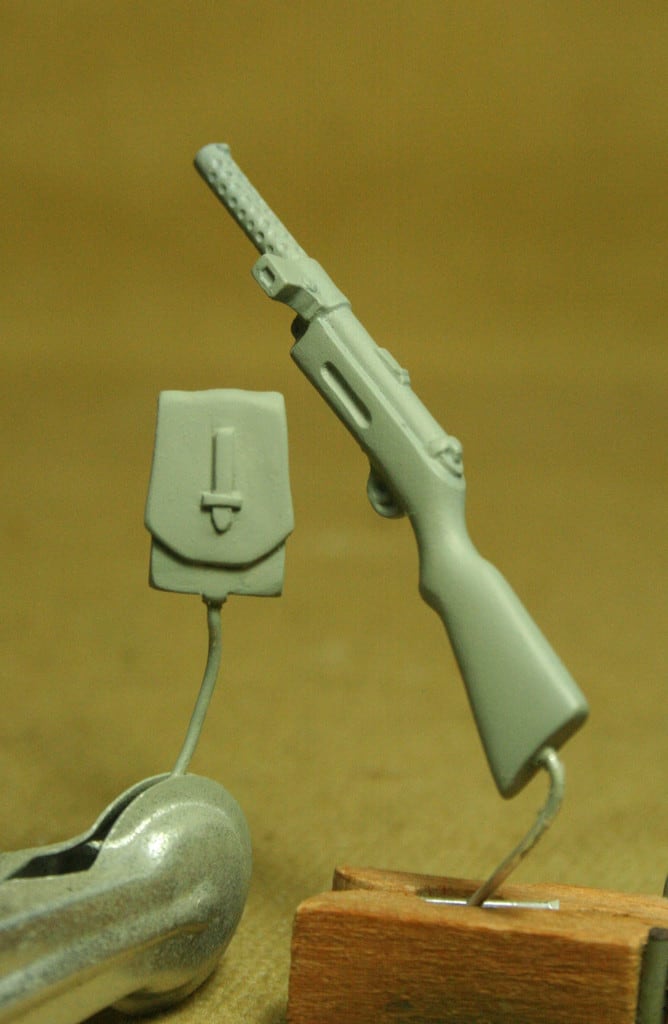

装備品は、いろんなメーカーのそれっぽいパーツを寄せ集めてます。ジェリカンはタミヤのです。

ジェリカンって、鹵獲してよく使われてそうですが、写真では見かけません。という疑問をツイッターで書いたら、グランドパワーの九五式軽戦車の号にそういう写真があることを某氏が教えてくれました。多分、写真に写ってないだけなんですよね。ほんと便利ですものね。

ポーチも確かタミヤの米軍装備品セットから。鉄帽や水筒はファインモールドの日本軍セットから。

しかし全部の荷物を作ったり塗ったりするのはメンドクサイので、薄く延ばしたエポパテでシート状のものを被せたりして、むにゃむにゃお茶を濁して終了(笑)

固定用の紐は、イイ感じの太さまで麻紐をほぐして、木工ボンドでより合わせていかにも結んだようにしています。あまりスタイリッシュじゃないんですけど(笑)日本ってとにかく基本的に「紐・縄」文化ですので、これくらいの方がそれっぽいですよね。実際、戦場での写真を見ると、欧米軍のそれに比べると心配になるくらいテキトーに積んで結んでますね。

車体前部の履帯については前回書きました。その奥の土嚢は、タミヤのエポパテ(速硬化型)製。被弾して中身がこぼれ出た感じにしてます。中身の土は木の切り粉。

泥はねは、アクリル溶剤で溶いたピグメントを筆に含ませ、楊枝でピッピッとはじいて表現。この技法は実に古典的ですが、実に簡単で効果的ですね。

フェンダーや入り角の泥は、お湯で溶いた木粉ねんど(100均の)で表現。

擬装のヤシの葉も紙創り製。地面に生えている植物よりもトーンを落として、ちょっと枯れかけてる感じに塗装してます。ツヤも付けてません。

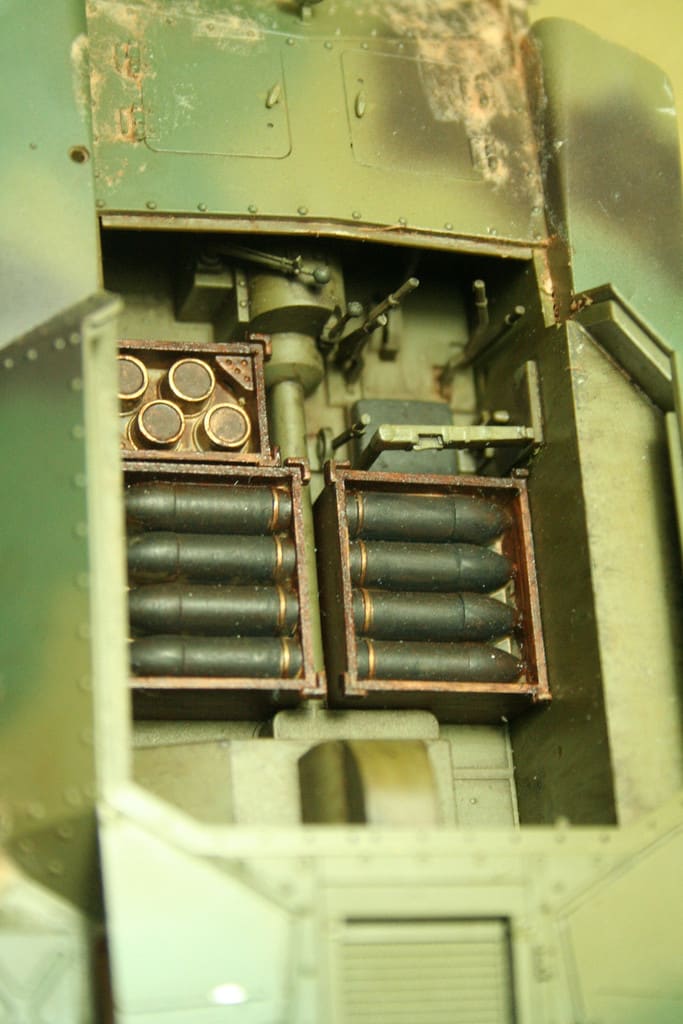

トンプソンは確かドラゴンのです(覚えてない、、)。ちまちまと手を加えてます。榴弾の薬莢はランナーとプラ板(リム部)で自作したものです。この薬莢、かなり大きいので床に捨てたままにしたらゴロゴロして危険だと思うんですが、1発撃つごとに外に捨ててたのかな?でもそんな余裕があったのかな?とよく分からないことのひとつです。実際はどうしてたんでしょうね。

ファインモールドの銃器はどれも傑作です。このキットの九七式車載重機も、最高の出来栄え。なんつーか、インジェクションの限界ですよこれ。銃身の先端部の段差まで再現してますからね。こんなの、再現する必要なんて全然無い(笑)

「ファインさんは工作精度が凄い」「資料をちゃんと調べてる」から、こういうのが作れてるんだなあ、と思います。しかし、それはあくまで「手段の凄さ」であって、それはそれでとても大事なのですが、それよりなにより「うちらはきちんとこれを再現したい!」という「目的」がきちんとあるからこそ、こういうパーツが作れるんですよね。私が感服しているのは、そういう「心意気」の部分なんです。

そういうのって、メーカーであろうとモデラーであろうと「何かを作る人」のスタンスとしてはとても大事だと思います。逆に、そういう凄い製品をダメにすることなく、キチンと、出来るだけいい作品(これはあくまで当社比ですが(笑))として完成しなきゃだわ!と。こういうキットと出会うたびに思いますねほんと。

閑話休題。撃ち殻受けは、ほんとはこれの倍くらい長いです。この頃はまだそれを知らなくて、こういう感じに作ってしまいました(エポパテ製)。長年、ほんとの長さを知りたかったんですが、ある日、ファインの九七式軽装甲車のインストを何気に眺めてたら、キッチリ図示されていたという(笑)先のグランドパワーも私実は持ってて、その写真も見た記憶があったんですね。要するに、資料をちゃんと読んで覚えてないわけで。ほんと、アカンですねえ、、。脳のメモリーが残り少ない上に、入力したデータがどんどん勝手に消去されていっているわけで。いろいろ、もうダメだなあと思ってるわけで、、、、。(北の国から)

で、まあそういう個人的な脳みその問題はおいといて(笑)閑話休題。過去に何度も書いてますが、九七式はZB26のコピーです。構造的にほぼまんま、です。ひょっとしたらマガジンが共用できるくらいの勢いじゃないかと、、(これは、両方の無可動実銃を持ってる方に(いるのか?)ぜひ確認して欲しい)。一方、九六式軽機はZBのコピーでは断じてありません。九六は構造的にはZBはじめ欧米の銃と類似している点がほとんどありません。肝心かなめのロック機構は恐らく唯一無二じゃないかと。バレルの交換システムもそうですね。また、九六式の採用時、トライアルで九六の原型とZBのコピーが争って、九六が採用されています。この事実からも、コピーではないことの証明です。

この点については、隙あらば何度でも書きます(笑)設計者の南部氏の名誉の問題ですからね。なので、九七と九六は似てますが、基本的なボリュームやフレームの構造から何から全然違うので、九七ベースで九六を作るのはちっとキビシイんですね。私もタミヤのチハの九七で九六を作ったりしましたけど、そうじゃなくて、ほんとファインさんに九六式軽機を作って欲しいです。次の日本軍アイテムのおまけにさりげなく混ぜて欲しいなあ、、と。

さらに言うと「ZB幻想」って案外蔓延していて、この時期の似たような銃って「ZBファミリー」みたいに括られてるっぽいんですが、実はZBの直系って英のブレン(ブルーノ・エンフィールドの略)だけなんですね。例えば仏のMle1924/29はBARの発展形で、ZBとは無関係なんですよ、、、。

って、銃の話になるとどんどん脇道にそれますね。ホントすいません。

で、キットでは九七を取り付ける指示はありません。創刊直後のアーマーモデリング誌に、スクラッチのホロが紹介されたことがありまして、ファインの鈴木社長によるホロの戦記と実車解説も掲載されました。そこでは車載重機が取り付けられいたと解説されています。記事とキット発売までの間に「ホロには車載重機は据え付けられてなかった」という新たな事実が明らかになったのかな?と。

でも、車載重機が付いてる方が圧倒的にカッコイイので、作例では付けちゃった次第です(これも、イメージ優先モデリングですね)。模型的に考えると、こういう細い物体でも上に向かって付けることで上方の空間が広がって、付ける付けないで全体の印象が変わります。なのでこういうアレンジはいいんじゃないかと思います。

車長は、ミニアートの日本戦車兵セットの1体を改造したものです。ヘッドは全くいじってないんですが、それでもこの渋さ!素晴らしいです。九三式双眼鏡は、、えーとどこのだったかな、、。マジで忘れました。すいません。双眼鏡ケースはタミヤの日本兵セットのです。

ブローニングのホルスターや弾倉嚢はエポパテ。図嚢はこれまたタミヤ製。軍刀はミニアートのだったかな?

ちなみに、将校のゴーグルのバンドは白です。これは日本戦車兵を作るときに、いいアクセントになってくれますね。

これが大体下ごしらえが終わったところ。ゴーグルの金具とか、ディテールの潰れてる耳とかをちまちまと足してます。

キットではゲートルなので、ブーツにしてます。ブーツはカッコイイんですけど、南方ではかなりキビシイ靴ですね。ファッションとしては、アッパークラスの象徴としてビシッと決まるアイテムですが、ネクタイや背広同様、熱帯地で身につけたくないファッションのひとつです。「オシャレは我慢だ!」ですねえ、、。

そういえば大西学園で、学長が「下駄を履いてる戦車長がいた」とおっしゃってましたね。ドラム缶風呂かよ!ですが、南方の戦車内ってまあドラム缶風呂並みでしょうから、さもありなん、という(笑)

砲手は、ファインのノモンハン日本兵セットの一体を改造してます。操縦手は何を使ったっけなあ、、。記憶がほんとあやふやになってるのですいませんほんと。

ほんとなら、装填手がいるはずなんですが、車内が見えづらくなるのと、時間的な制約(これがどっちかというと大きい理由、とは絶対言わない)とでオミットしてます。

これが砲手の後姿。ほぼファインのキットのままです。ヘッドに、エポパテで戦車帽を足したような。

写真でもお分かりかもですが、かなりテキトーな感じです。見えにくくなるところはどんどん手を抜いちゃうんですね私。確か、顔はノッペラボーで済ませました。

前回も書きましたが、模型の作例ってタイムアタックなので「見えないところに時間を割くなら、見えるところにその時間を転化する」という感じなんですね。ほんとなら、見えないところにもキチンと時間を割きたいのは山々なんですが、現実的にはほんと難しいんです、、。

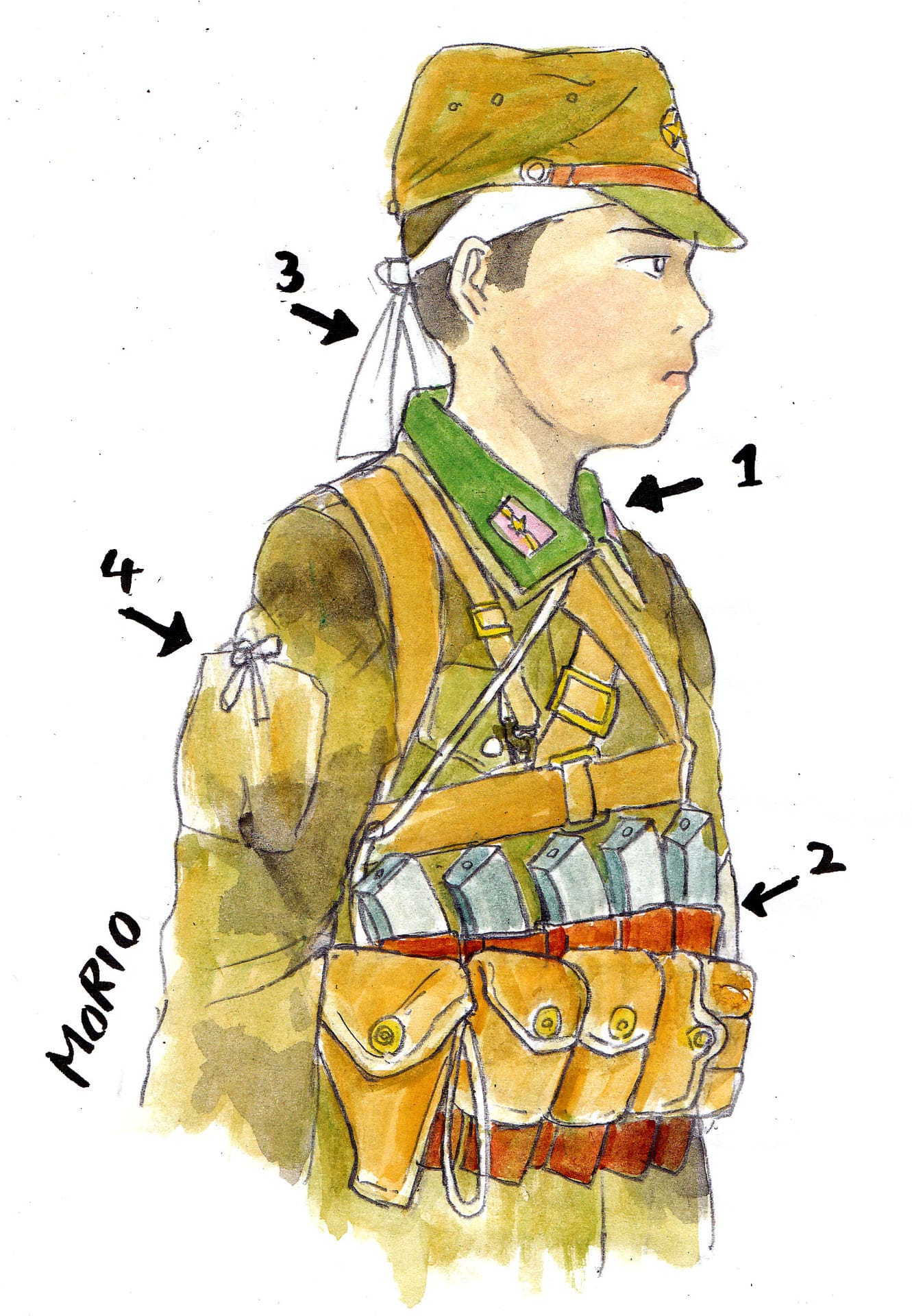

突撃する日本兵は、ICMの日本兵セットから。このICMの日本兵は傑作ですねマジで。メチャクチャ良くできてます。塗装前の状態を見ると、顔や服の造型が半端無いです。作者の腕前のせいでイマイチっぽく見えてるかもですが、ほんと騙されたと思って買ってみてください。凄いキットです。

ポーズも躍動感があってとてもいいです。顔つきも、そんなにエキセントリックじゃないです。普通のアジア人顔です。ミニアートの戦車兵セットもそうですが、欧米人視点の「アジア顔のイメージ」からは完全に脱却してますね。メーカーにもよるんでしょうけど「イメージじゃないリアル」を追求するムーブメントは世界的なものになってるんだろうなあ、という気がしますね。また、ここでは使いませんでしたが、このキットには九七式手榴弾がパーツ化されている(多分唯一。もちろん素晴らしい出来)のもポイント高しです。

肩から斜めに下げてるのは、背負い袋という、雑嚢と背嚢の間くらいの装備品です。なんかいかにもアジアっぽいのか、欧米メーカーの日本兵ではこれが定番(マスターボックスもそうだったな、、)になってますね。

でももちろん間違いじゃなくて実際にあった装備なので、全然OKなんですが。

このフィギュアのポーズも素晴らしいです。顔も、ステレオタイプじゃなくて、日本人っぽさを探った感じがするのもいいなあ、と。

装備品も、キチンと再現されてます。なんつーか、海外のメーカーさんが、頑張って日本兵士を再現しようとしてくれてるのをキットとしてみるだけでほんと嬉しくなりますね。

キットでは三八式歩兵銃装備だったので、時期的にファインの九九式短小銃に置き換えてます。この九九式もマジで凄い出来です。スリングは、釣り用の板鉛で自作。

指揮官もイイ感じです。図嚢の鉛筆は、色鉛筆もあったようなのでアクセントの意味で赤や黄色のを差してます。

ひげの表現は難しいですね。ラッカーの灰色を塗ってますが、ほんとは灰色じゃないですし。でも、黒っぽくするととても浮いちゃいますし。35の限界かなあ、という気もしますが、あきらめずにもうちょっと頑張ってみたいところです。

これが塗装前の状態。指揮官は腕をちょっといじってます。略帽と鉄帽の星章は板鉛で作り直してます。あとはほぼキットのまま。

この写真を見てもらうとよく分かっていただけるかと思うんですが、いやほんとICMのこのキットは傑作です。ICMのキットは、これのほかにはパナール装甲車しか作ったことがないんですが「模型に対する愛」がビシバシ感じられるんですよ。なんつーか「血が通ってる」んですよ。ファインモールドも、ミニアートもそうです。作ってたら分かるんですよそういうの。「俺らはこういうの好きなんだよ。頑張って作ったんだよ。いいだろこれ?な!な?」というような感じ。私はそういうメーカーを応援したいなあと思ってます。ほんとに。マジで。

軍刀は、キットのも良かったんですが、塗装ではどうしてもキラキラした感じにできないので自作しました。前々から一度やってみたかったんですね。洋白線を叩いて延ばして自作しました。

銃と違って刃物って凄いキラキラしてますよね。そしてそのオーラはホント凄い。「俺に触れると切れるぞ」みたいな(笑)そういう感じを模型でも表現できないかなあ、と思ってたんですね。なのでやってみた訳です。

1ミリの洋白線を万力の上で叩き延ばして、削って研磨しました。刃の部分は、ある程度モーターツールで削ってから、デザインナイフでカンナがけしてそれっぽくしてます。左のは、タミヤの日本兵セットの軍刀です。

あまりに小さいので、ピンボケになってますが、刀身と刃の部分との違いくらいは再現できたかなあ、と。柄は、タミヤのを切って差し込んでます。

刀剣って、ちょっと調べたんですがかなり奥深くて、ニワカでは言葉通り太刀打ちできない(笑)世界ですね。同じ武器でも銃器とは全然ちがいますね。銃器も奥深いんですが、なんというかベクトルが違うような、、。でもまあなんであれ、作っててとても楽しかったです。これからも作ってみたいなあと思ってます。

というわけでお終いです。いやー、今回もアレコレ脱線してしまいました(笑)ほんとすいません。しかし、それにしてもジオラマを作るのってほんと楽しいです。

プラモデル自体は市販のものですが、過程過程でちょっとづつ自分なりのアレンジやエッセンスを加えていったら、かなり個人的な自分なりの「作品」にすることができます。そしてそのハードルは全然高くなくて、誰にでも「それ」ができます。プラモってそういうところがいいし好きだなあと思ってます。

それでは。