今回はひさびさの「ごっつええ感じの銃選手権」です。いつもは実在の銃を紹介してるんですが、今回はぜーんぶ真っ赤なウソです。「日本軍にこんな銃があったらなあ、、」と常日頃妄想しているものをイラストにしてみました。解説はさもほんとにあったように書いてみました。でも、ほんとにウソなので真に受けないで下さい。でも、ところどころ史実が混じってますのでご注意下さい(我ながらヒドイなあ、、)。また、解説の後に、妄想に至った経緯を書いてます。これはウソじゃなくてホントです。ウソの中のホントです。つまり、ホントはウソなわけで、いや、ウソなんだけど一部はホントで、、ってわけわかめになってきたところでスタート!

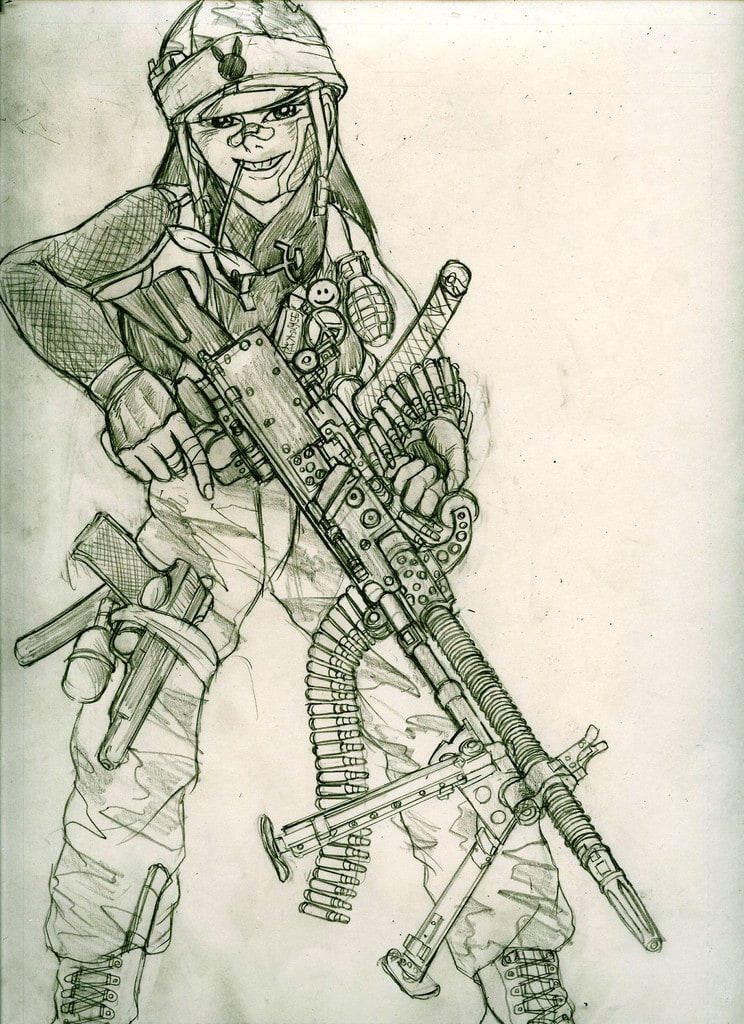

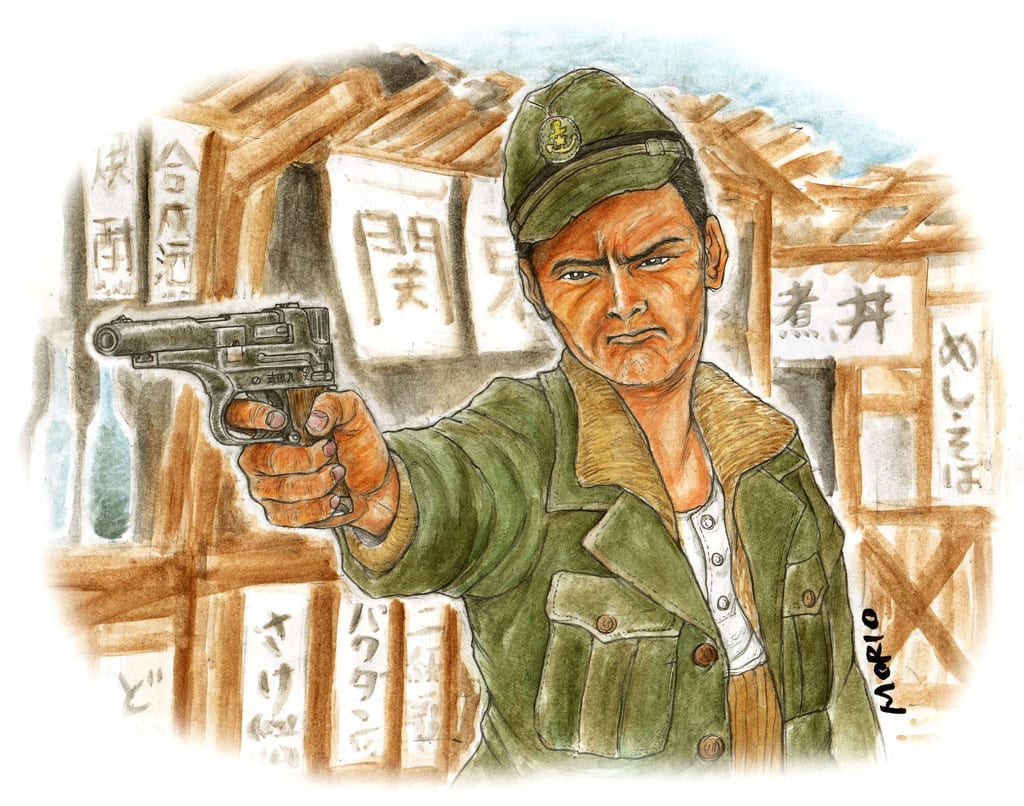

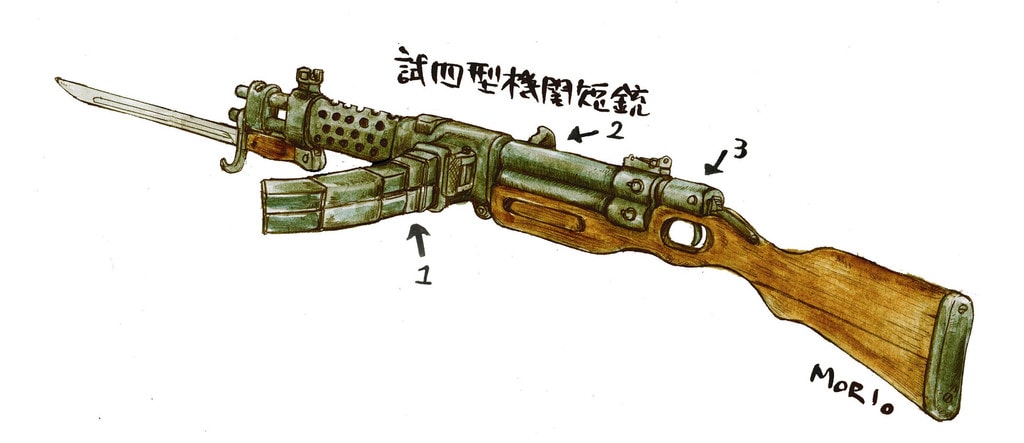

●試製四型機関短銃

唯一日本軍に制式化されたサブマシンガン、一〇〇式機関短銃は試製三型が雛形です。しかし、使用する弾薬・8ミリ南部弾の威力が比較的弱いことについては当初から指摘されていました。そこで試作されたのが試四型です。ご覧の通り、一〇〇式を2丁ドッキングした銃です。

威力は当然2倍(発射速度は1200発/分!)なのですが、当然反動も2倍。コストも重量も約2倍、ということで案の定没になりました。しかし、頑強な兵士ならなんとか使用できるので、数10丁ほど製造され、陸軍挺身隊、海軍落下傘部隊に配備されたという説もあるようです。

1→マガジンは1本ごとに装填できますが、2本を束ねるクリップが付いています。

2→コッキングハンドルは上下別々ですが、スライド式のロックがあり、上下同時にコッキングすることも可能。

3→ここにシアが入ってますが、構造は不明。どうも、上下同時、上下別々のセレクターが反対側にあるようです。よって、状況に応じて発射モードを選択できるようです。ただし、一〇〇式同様単発機能はありません。

妄想の経緯 これはAF2011というガバメントを2丁重ねた銃(とても好き。ウソみたいな拳銃ですが、ほんとにあるんです)から思いつきました。銃って、構造上2丁合わせても技術的には製造可能なんですよね。例えば上下・左右二連式のショットガンってまさにそれですし。サブマシンガンでも問題ないはず。使える使えないは別にして(笑)。モデルガンでも誰か作って欲しい、、。例えばマルシンのMP40で作ると、メチャクチャ面白いものができるんじゃないかと。私はやりませんが(笑)

話を戻すと、こういう銃ってアニメとかゲームに登場させるといいんじゃないかと思うんですがどうでしょうかね。エイリアン2のバスケスみたいな女性兵士に使って欲しいなあ、、。って、もうこういう銃あるのかな?誰でも思いつくしなあ(笑)

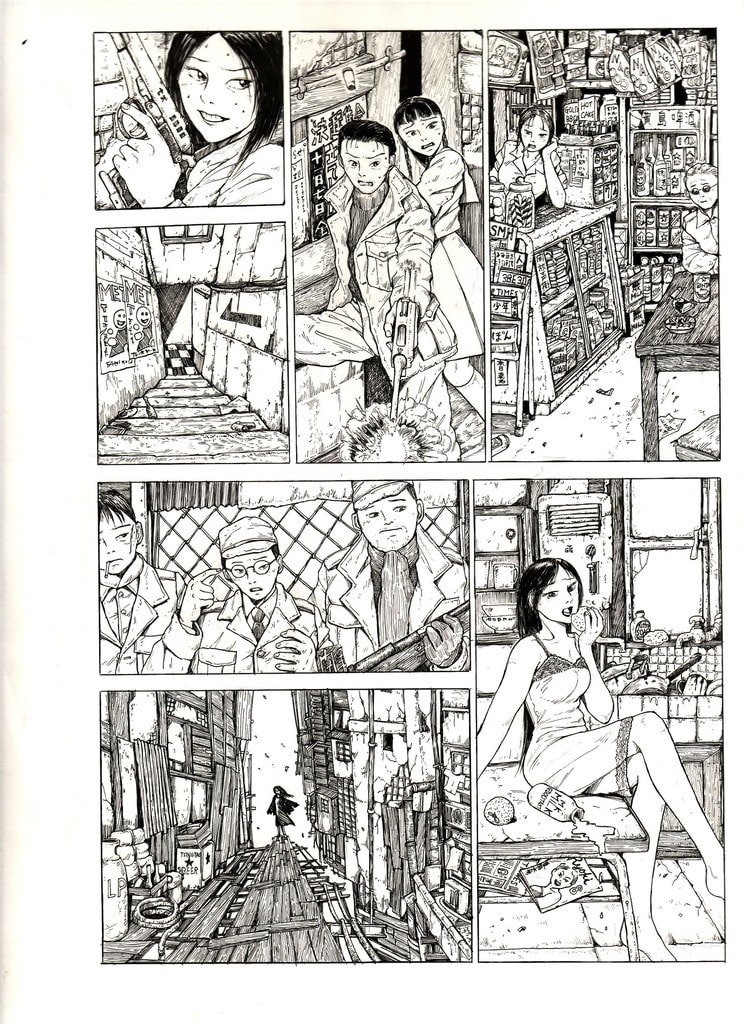

で、これをツイッターでUPして、日本軍兵器の資料を精力的に収集・発表されているN氏から頂いたコメントのやりとりでなんとなく出来上がってしまったのがこちら。

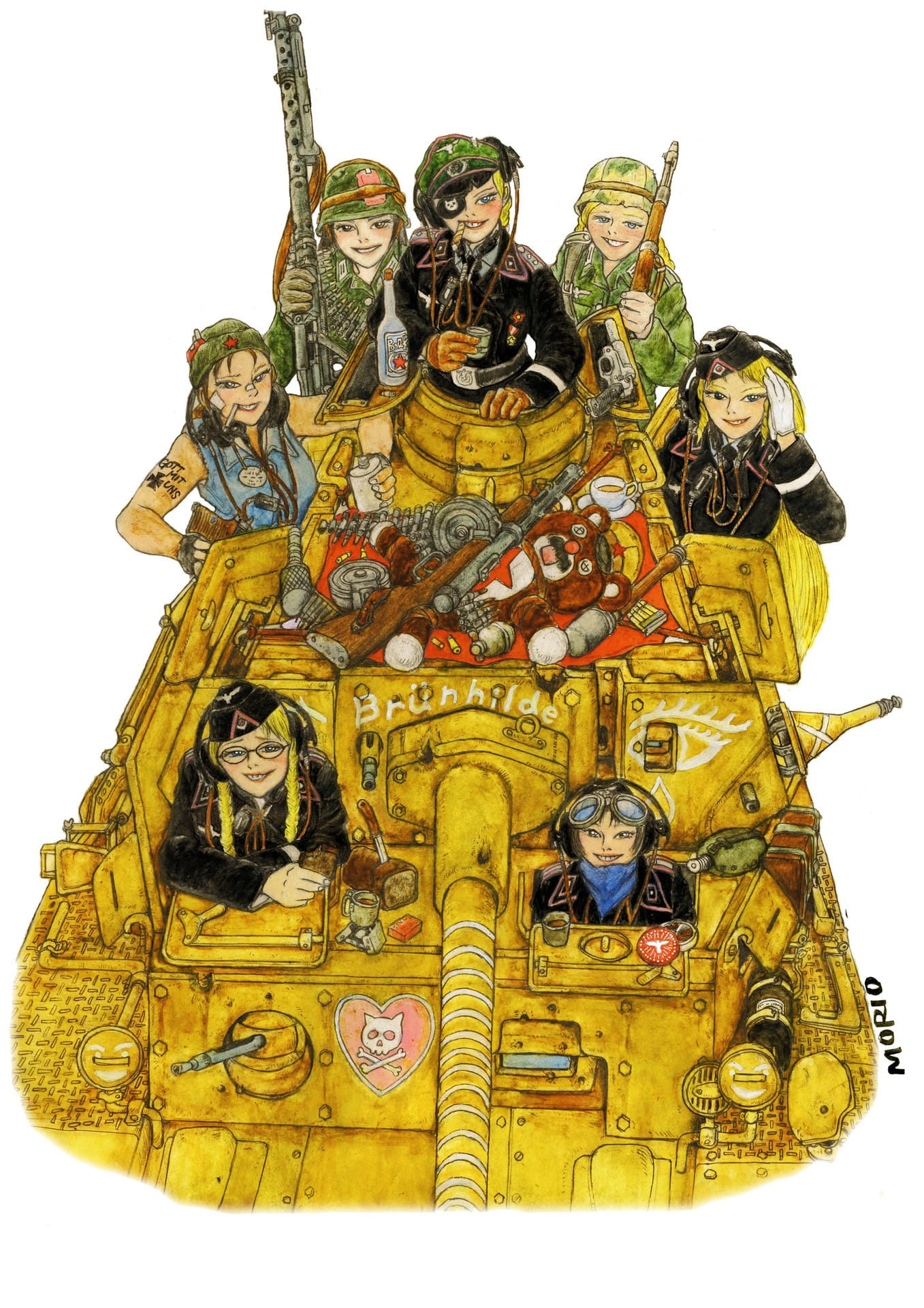

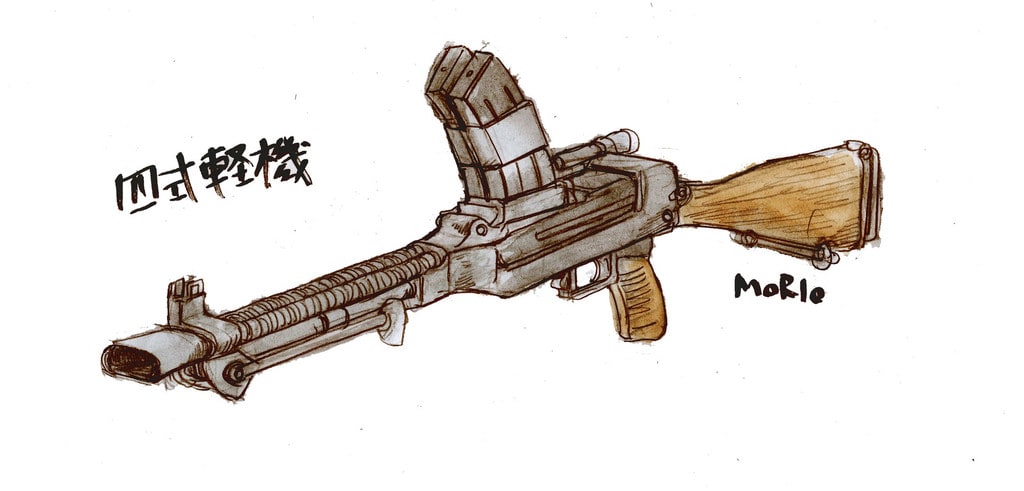

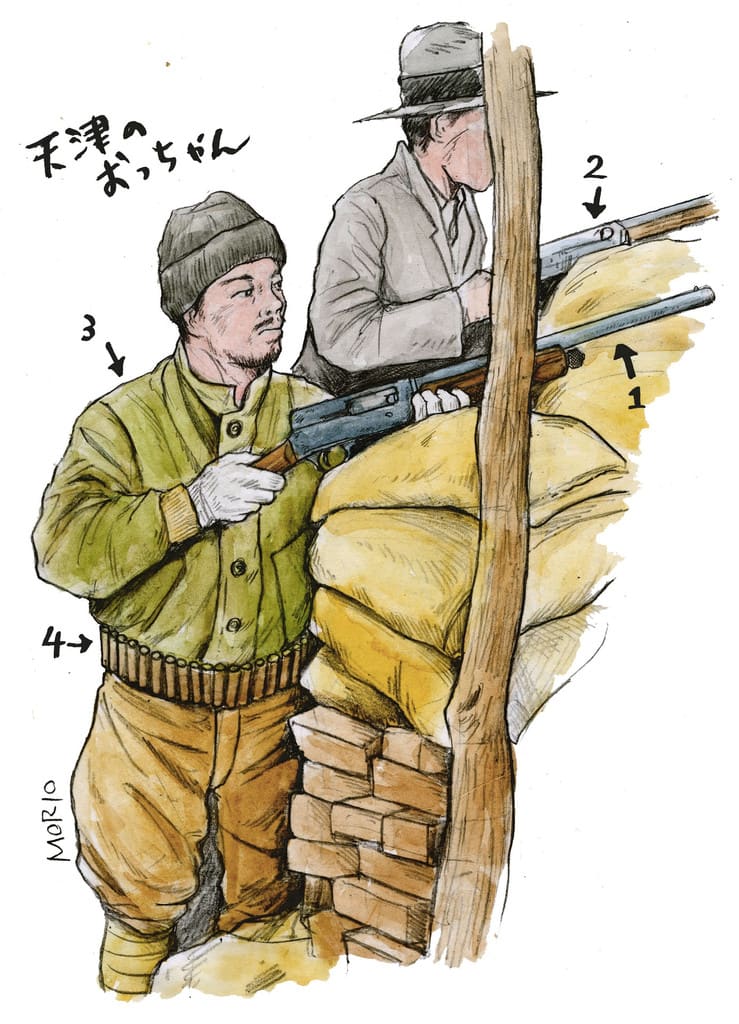

●四式軽機

ご覧の通り、九九式を2丁合わせたもの。昭和21年の函館攻防戦で、立て籠もった陸戦隊に空中投下され、この銃を手にした彼らが包囲をかいくぐったのは有名です 。

軽機としては重かったのですがかなりの威力で(当然ですが)信頼性は九九式譲りということで、少数ながら各部隊に配備されたようです。四式は写真でも散見できまして、この絵は「一億人の昭和史 日本の戦史11」P75の、沈没した青函連絡船の前でポーズをとる女学生の模写。これはあきらかに四式です。

また、歩兵第800連隊(通称号鷽) にも支給された記録は残ってます。800連隊は、知る人ぞ知る部隊ですね。

妄想の経緯 ツイッターでやりとりしていると、あれこれと膨らんでくるのが楽しくて、つい描いちゃったのが上の2枚。ささっと描いたので荒いですがご了承下さい。800連隊の史実(笑)については某模型メーカーアカウントの中の人・F氏から助言を頂きました。ウ800部隊は、松本零士氏も漫画に描かれてましたね。まあ、なんつーか、みなさんウソつくのがお好きなようで(笑)

ちなみに、ZBをこんな風にしたほんとの試作型(中国製?)があるようです。この絵を描いた後、ツイッターでどなたか(チラッとみただけなのでアカウント名など失念。すいません)が博物館の展示物と思われる画像をUPされててびっくりしました。ほんまに作ったらアカンやろ、反動で死ぬで、と(笑)まあでも、ほんとに作れるんですよねこういうの、、。

●一〇〇式機関短銃挺身型

一〇〇式を折り畳みストックにしたタイプです。挺身型、というのは通称で正式な呼称ではないようです。要するに、空挺部隊など特殊部隊に支給されたタイプです。千丁程度が量産され、昭和21年3月のテニアン島への強行着陸攻撃「激作戦」(一式陸攻20機に分乗した海軍陸戦隊(落下傘部隊)と陸軍挺身隊の混成隊約100名が突入、B29を120機破壊し、テニアン島の基地機能をほぼ無力化した)の主要火器となりました。 この銃も「日本の戦史11」で見ることができます。残念ながら、戦闘後に鹵獲した米兵が構えている写真なのですが、、。

1→ストックは見ての通り、米のM1・M2カービンの空挺型にヒントを得たようです。

2→グリップは日本で最初に試作された試製機関短銃(第4回ごっつええ感じの銃選手権で紹介)のものによく似ています。

3→ピストルグリップとなり、保持が難しくなるためか、折りたたみ式のフォアグリップが追加されました。

4→ストック内側に予備弾倉を納められるようになってるのがゲーコマですね。それにしてもM1・M2カービンの空挺型ってカッチョいいですよねえ、、。モデルガン欲しい!(笑)

妄想の経緯 試四型をツイッターでUPしたら、A氏(個人で一〇〇式の電動ガンを量産されてるスゴイ方)から「一〇〇式の空挺型が作りたい」とコメントをいただき、描いてみたのです。この辺から妄想がフルスロットル(笑)

あと、イラストでは「百式」と書いてしまいましたが、「一〇〇式」と書くのが正しいです。すいません。

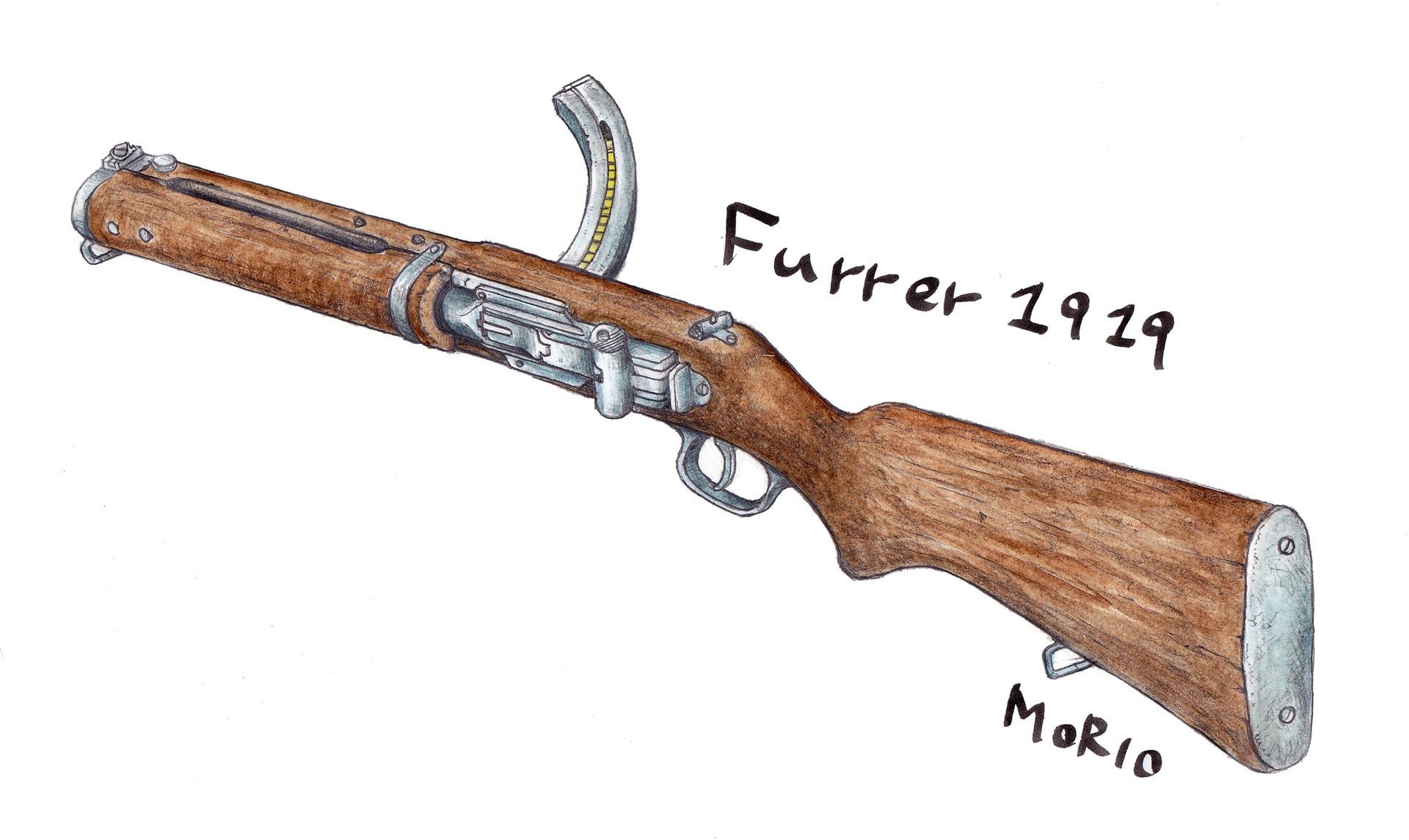

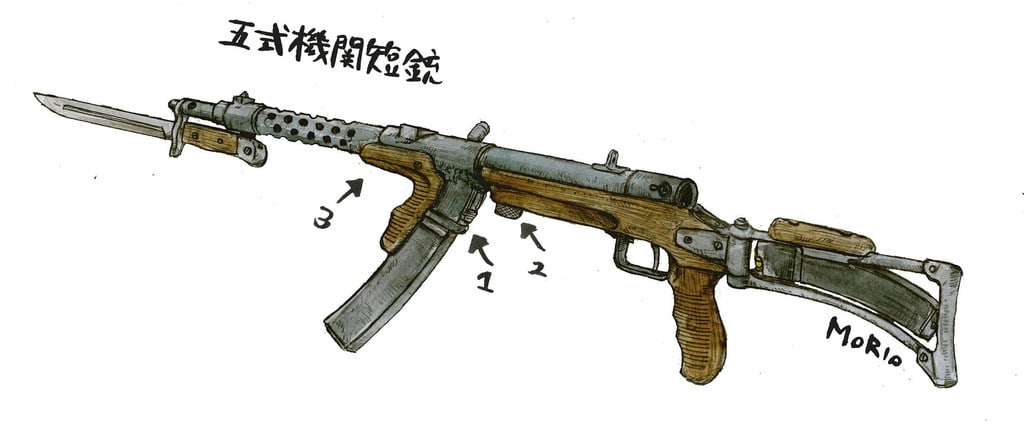

●五式機関短銃

一〇〇式挺身型は、実施部隊では好評だったのですが「横配置のマガジンのバランスが悪い」という声もあったため、下配置に改良、制式化されたのが五式です。形状はかなり変わったように見えますが、ボルトやバレルなど、基本的なパーツはほとんどが一〇〇式と同じものとなっています。結果的にMP40やPPS43、グリースガンなど欧米のサブマシンガンのような形状となったのですが、経緯的には少し遠回りだったのが日本軍らしいですね(笑)

1→マガジンは一〇〇式と互換性があります(後世のマニアからのツッコミ対策という説も)。なのでマガジンキャッチなどの形状は同じ。マガジンハウジングも同じで、一〇〇式のを単に90度下に回転させた状態です。

2→マガジンハウジングを流用したため、分解方法が変わりました。このつまみを回してレシーバーとストックを分離します。レシーバー後部に爪があり、ストックに引っ掛け、つまみで固定する仕組みのようです。結果的に一〇〇式よりやや簡略化されました。マガジンの共有化と同時に、そういう狙いもあったようです。ここはドイツのMP40の影響が見られます。

3→薬室、銃身部からの火傷対策として、先台が付けられました。先台を握れば、マガジンに触れることはありません。映画や漫画でサブマシンガンのマガジンを握ってる描写がありますが、これは作動不良につながるのでほんとはダメなんですよね。もちろん、戦場写真でも握ってるのがありますけどね、、。

妄想の経緯 ピストルグリップタイプの挺身型を見てたら、横配置の弾倉のアンバランス感が際立ってきたように感じたので描いてみました。曲銃床だとあまり気にならないんですけどね。で、結果的にニューナンブM66に似てるなあ、と。やっぱそういうこと(?)なんでしょうね。昔、MGCのM76を持ってたんですが、あれかなりコンパクトで取り回しがよく「これを日本兵が装備してたら凄いことになったのでは?」と思いました。MP40なら、と思いきやあれはボリュームが結構あって、日本人だとちょっと大きいんですよね。あと、PPS43にも似ちゃいましたね。PPSは持ったことないんですが、MP40よりも小さくて扱いやすそうな気がします。余談ですが、PPSは総合的にかなり優秀なサブマシンガンじゃないかと思うんですが、どんなもんなんでしょうね。

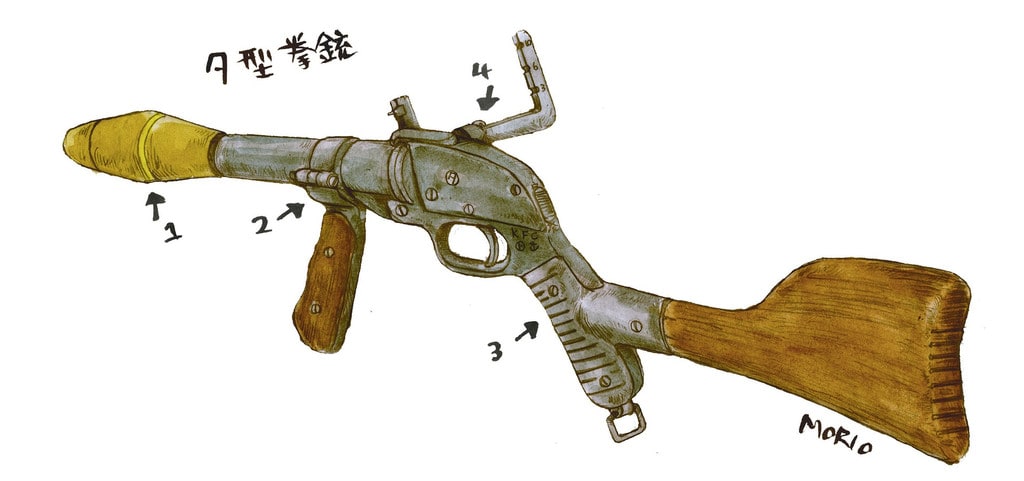

●タ型拳銃

九七式信号拳銃を、タ弾を発射できるようにした対戦車拳銃です。戦局の悪化により航空機や船舶が激減し、余剰となった信号拳銃を活用するため、昭和20年ごろに開発されました。ご想像のとおり、ドイツのカンプピストルの情報が参考にされたようです。

1→タ弾は40ミリと小さいのですが、M4シャーマンの側面なら十分貫徹可能だったようです。拳銃なのに戦車の装甲を貫徹できるというのは、市街戦ではかなり有効だったようで、昭和21年の都心部の攻防戦では結構な数が使用され活躍したそうです。例えば、麻生区女子学徒挺身隊がこの銃で24両のシャーマンを撃破した(!)という記録が残っています。

2→追加されたフォアグリップ。これがあるので、反動をかなり抑えることができたようです。なので前述の通り婦女子でもなんとか射撃できたわけです。

3→グリップは金属製で、ストック基部と一体となってます。折り畳みはできませんが、そもそもが小さい兵器なので問題にはならなかったようです。ストックはバットプレートもなく、あくまでも簡易兵器だったことが伺えます。

4→これまた簡易な照準器。3・6・10とあるのはそれぞれ30・60・100メートルの指標のようです。しかし、実戦ではほとんどの場合零距離から射撃されたという話です。路地や建物の影からいきなり撃たれ、しかもほぼ確実に戦車が破壊されるので、米戦車兵からは本当に嫌われていたとか。

妄想の経緯 まあ、要するに「わしらにもカンプピストル寄こしてくれ!」ってことですね(笑)でも、これってほんと日本軍にピッタリの兵器のような気が、、。少なくとも、爆雷を背負って自爆攻撃するよりは米戦車にかなり打撃を与えることができたんじゃないかと。じゃあパンツァーファーストならいいのでは、と思うんですが、バックブラストが怖いので、市街戦では案外使いづらいんじゃないかと、、。なので、低威力でもこういうカンプピストル型の方がいろいろ使い勝手がいいんじゃないのかなあ、と。あと、九七式信号拳銃はシュッとしててとてもカッコいいですね。

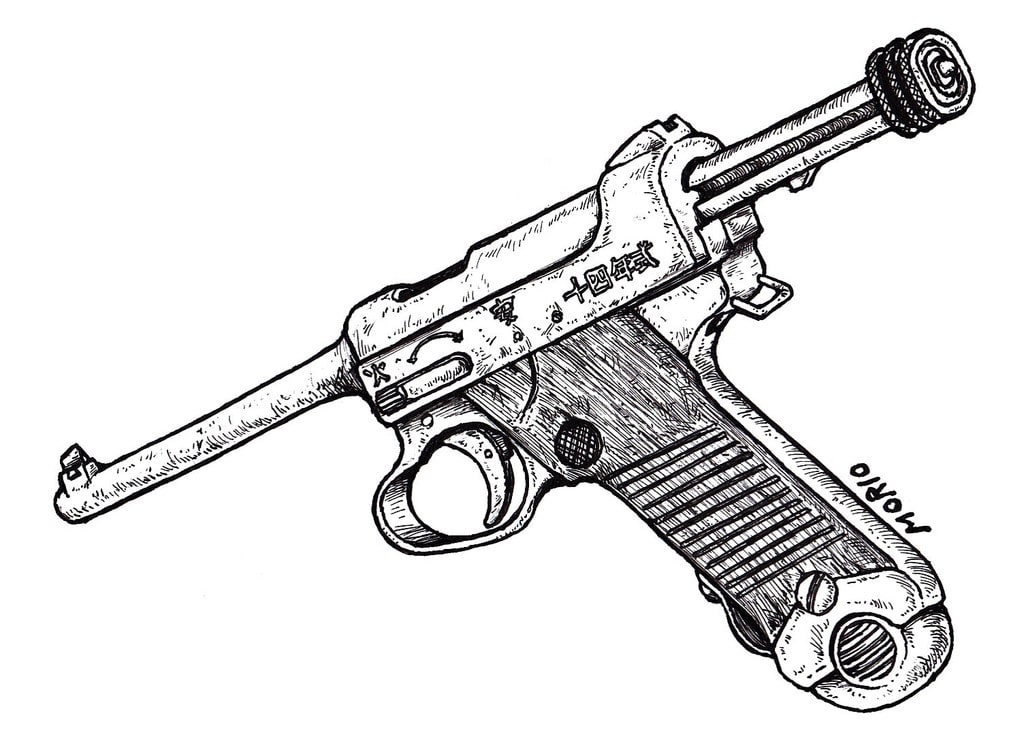

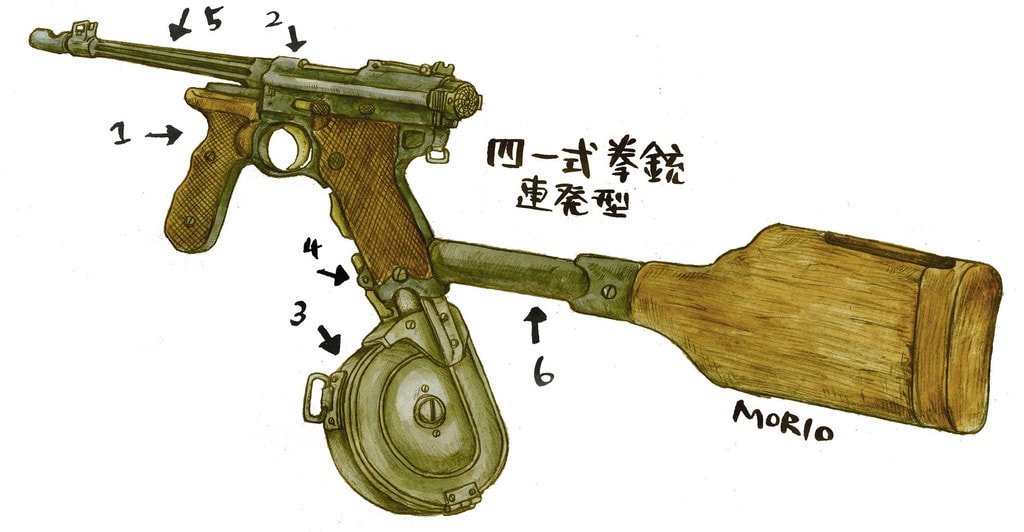

●四一式拳銃連発型

四一式拳銃(南部式大型拳銃)は、1908年に採用直前までいったのですが、残念ながらボツとなりました。で、これと同時期にフルオート機能を追加したマシンピストル型が試作されたことはあまり知られていません。こちらも採用はされなかったのですが、南部銃製造所で秘密裏に少数(推定で200丁程度)が量産されました。

これは内務省の発注で、赤色テロに対応する「特高六課」(今で言う対テロ実行部隊)に配備されました。また、経緯は不明ですが戦後は首都警公安部にほぼ全てが移管され、活用されました。六課、公安部時代ともども、サブマシンガンですら取り回しがしづらい、狭い日本の路地や家屋内での銃撃戦ではかなり有効だったようです。

1→フォアグリップは、トリガーガードと一体となっています。当然、銃身部とは分離されており、確実に反動を抑えられたようです。

2→セレクターはトリガー上部にあります。後の十四年式のセフティの形状は、この連発型のセレクターから考案されたようです。ただし、連発型のセフティは通常型と同じグリップセフティのみとなっています。

3→ドラムマガジンは30連。ドイツのランゲラウフのスネイルマガジンから発想されたように思いがちですが、時期的にはこちらが先なので、無関係のようです。給弾・装填方法などは不明。恐らく、単純なスプリング式と思われます。

4→通常型のマガジンキャッチでは、ドラムマガジンを保持できなかったのか(通常型のはグリップから出っ張っているので誤って押してしまうことがある)、専用のマガジンキャッチが追加されています。

5→バレルはヘビーバレルに冷却用の溝が彫られ、簡易ながら銃口制退器が付けられています。フルオートの発射速度は700発/分。8ミリ南部弾はやや弱装ということもあり、制退器の効果もあって、かなり扱いやすいマシンピストルだったとか。前述の通り、屋内での使用では無敵に近い効果を発揮したそうです。

6→着脱式ストックは、通常型と同じもの。当然ストックなしでも射撃可能。普通にコートの下に隠せるので、セクトからは「公安のガラガラヘビ」と恐れられてたそうです。

妄想の経緯 南部式大型は、ルガーに似てるので(外見だけですが)ランゲラウフ型もあったらいいのになあ、、、とずっと思ってたので描いてみました。ついでなので、フルオートにもしちゃおう、と(笑)。南部式は頑丈そうなので、こういう風にしても全然OKだったんじゃないかなあと思います。「特高六課」「首都警公安部」とか、妄想のベクトルがちょっとずれましたがまあいいじゃないですか(笑)ケルベロスの新作、そろそろ観たいなあ、、。

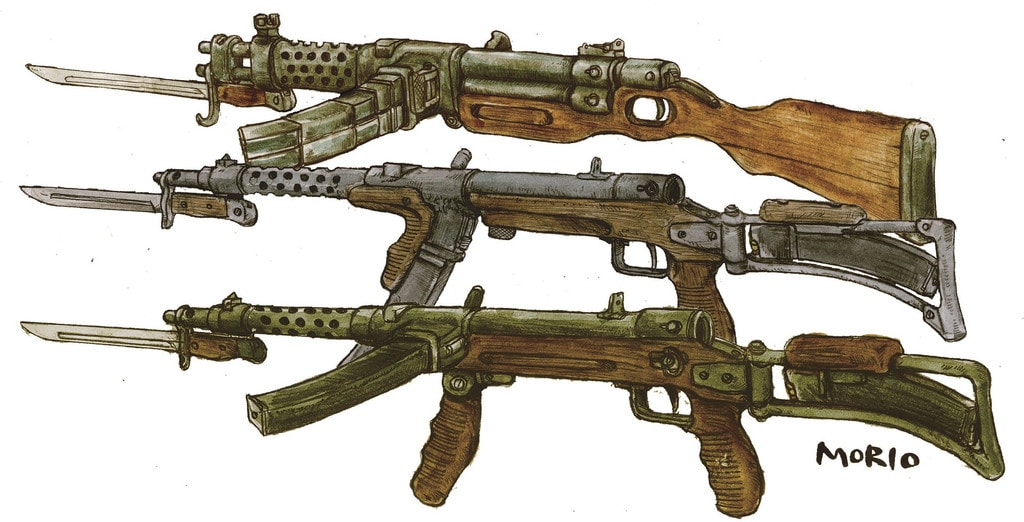

というわけでお終いです。冒頭にも書きましたが、これらは全部妄想のウソなので、ご了承下さい。ウソをつくのってほんと楽しいですねえ(コラ)。これは機関短銃だけを並べてみたもの。なんつーか、こうやって並べてみたらなんかほんとそれっぽいですね(笑)

銃は並べるとグッとそのよさが引き立つような気がします。不思議ですね。

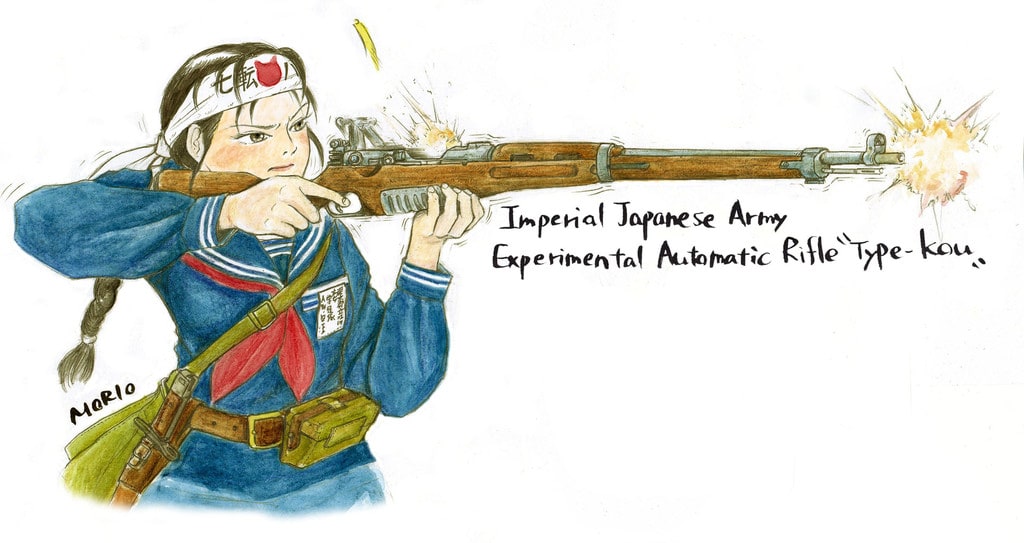

で、今回のエントリーの意図としましては、要するに日本軍の火器って、欧米のそれに比べると欠けたピースがかなりあるので、個人的にその辺を埋めてみたかった、ということなんですね。しかし、軽機や重機、自動小銃は現実に存在する(特に軽機や重機は優秀なのがあるので妄想は無用。四式は、つい(笑))ので埋める必要がないのです。でも、機関短銃とかはそれがないので描いてみた、というわけです。

また、前述した通り、ある私の妄想をツイッターにUPすると、どなたかがそれに燃料をくべて下さり、さらに妄想が膨らむ、という過程を経ています。そういう他のいろんな方とのやりとりって、ほんと大事だし、ありがたいなあ、と。コメントで示唆を頂いた方々だけでなく、イイネを付けて下さった方々も同様です。イイネを頂くだけでやる気になりますからね(笑)というわけで、この場をお借りして皆様にお礼申し上げます。

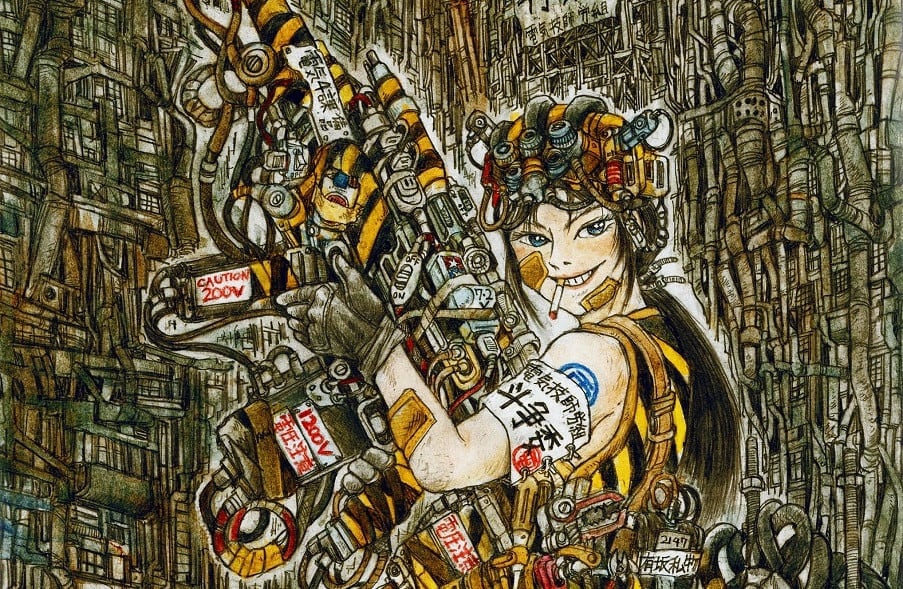

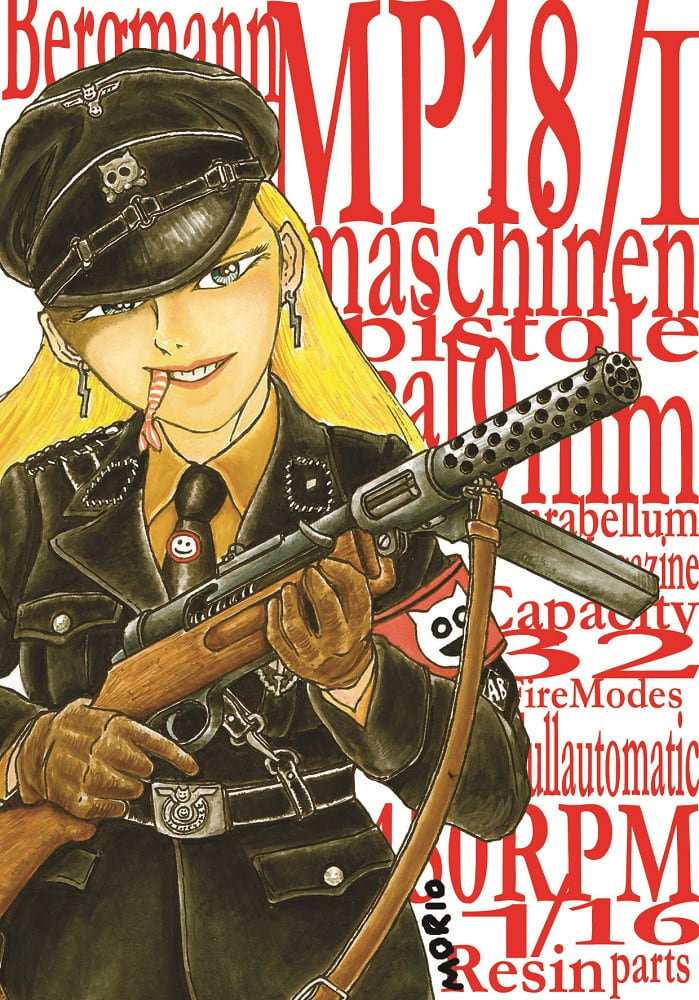

で、次回も続きます。次はこのシリーズです。マシーネンカラビナー、キター!!(ほんと楽しそうだな、、)

それでは。

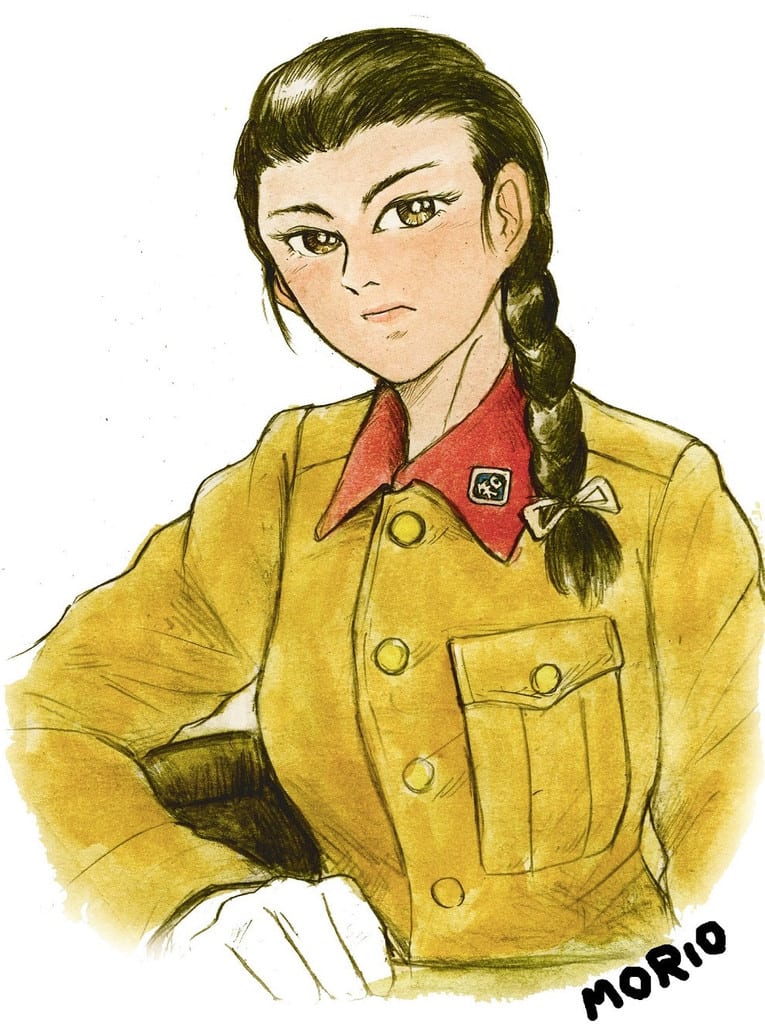

こういうくだらないネーミングでキャラを作るのって、いくらでもできますねえ、、。もちろん、よんとっつんもすぐ作れます(笑)

こういうくだらないネーミングでキャラを作るのって、いくらでもできますねえ、、。もちろん、よんとっつんもすぐ作れます(笑)