今回は、ごっつええ感じの銃選手権の番外特別編となります。前回の「それがどないしてんニュース」で書いたように、栩野幸知氏の小説「天零號作戰」に出てくる架空の日本軍銃器をイラストで再現してみました。

この小説はいわゆる架空戦記です(非売品・氏の自費出版)。ある特命を受けた日本海軍の特殊部隊が戦闘真っ只中の沖縄に向かいます。任務は、ある兵士を戦場から探し出し本土に帰還させるというもの。彼らは果たして無事任務を達成できるのか、、というストーリー。特殊部隊なので、いくつか特別に用意された銃器を装備しており、物語に彩を添えています。日本軍と、日本軍の架空銃器を考えるのが好きな私としてはたまらんわけです(笑)

小説ですので、絵にする際のあれこれは私が勝手に想像妄想したものです。そのため小説の内容と矛盾する箇所もあるかもなのですが、その辺はご容赦下さい。いつもは、私のウソ(設定)を書いてから妄想に至った経緯を書いてますが、今回は小説内での様子を簡単に説明してから経緯を書きます。

●消音器付南部式大型拳銃

ご覧の通り、サイレンサー付きの南部式です。

小説では亜音速になるまで火薬を減装した実包を使用し、単発式と述べられています。消音銃というのは特殊部隊らしさを演出するアイテムで、ナイスですねー。

現実の日本軍ではこういう銃器は使われていない(と思う)のですが当番外編のテーマである「もし日本軍にあったらよかったのに銃器」のひとつですね。でも小説で読むまで考えもしなかったという。なのでとても有難い(?)です。

小説には特に解説されてないのですが、単発式ということなのでブローバックのロック機構を追加しました。オリジナルのリアサイト部を流用したという設定です。自動拳銃の消音銃は、スライドやボルトをロックしてブローバックさせないようにして消音効果を高めるものもあるので、そういうのを考えてみました。

→1はボタン式のパーツがあり、ここを押すとロックが解除されボルトを引くことができます。→2はオリジナルではサイトを長距離モードにするための部品ですが、この銃ではロック解除用となります。前にずらせばロックが解除されたままになるので、連発も可能です。しかしサイト自体はロック時が適正な位置なので、連発モードではサイトが上になってしまいます。あくまで緊急用という想定ですね。

亜音速弾とはいえ、リアサイトベースを利用したロックで耐えられるかどうかは、、、知りません(笑)まあでもいいじゃないですか(笑)これは、オリジナルを損なわず新規製造の部品交換だけで済むように考えてみたからです。日本軍そういうのにウルサそうですからね(笑)

グリップの髑髏マークは佐世保特殊陸戦隊(これは私の妄想)仕様にしてみました。これは今なお宇宙一カッコいいバンド、ミッシェル・ガン・エレファントのロゴを参考にしてます。関係各位の皆様すいません。めっちゃ好きなもので、、。髑髏マークはカッチョいいですよねえ、、。

ちなみにこれがオリジナル(の模型)です。六研の無可動モデルです。ほんと美しい拳銃と思います。

南部式は、バレルと薬室などがアッパーフレームに包み込まれるような構成ですし各部も重厚なのでこういうアレンジには向いているんじゃないかなと思います。例えば十四年式だと、サイレンサーは付けれたとしてもロックを組み込むのは難しそうです。

ちなみに、南部式大型の甲型乙型の区分ですが、ストックが付けられるのが甲型、ストック溝がないのが乙型です(当時の資料(銃の説明書)にはっきり書いてます)。正確には甲号、乙号です。上の六研タイプが「乙型」と呼ばれてますが、甲乙は外見上の区別ではありません。「乙型」でもストック溝があれば甲型(号)です。私も最近知りました。

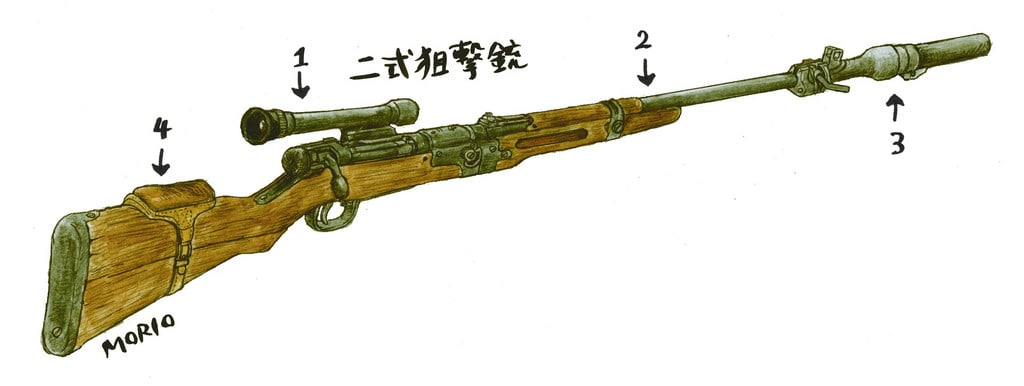

●二式狙撃銃

これは以前の番外編で出てなかったっけ?という方もおられるかも。この絵は今回新たに描き直したものです。

当然、以前描いたときは小説を読んでなかったのですが登場してて嬉しくなりました。っていうかそもそも二式を狙撃銃にするのって男のロマンですからね(笑)小説ではマタギ出身の腕利き狙撃手が使用します。何箇所かで活躍して実にカッチョいいです。

今回新たに描き直したのは、オリジナルの二式が九九式に比べると精度が悪いという点がずっと気になってて(これはその時書きましたね)その辺をなんとかしてみたかったからです。

大きな変更点は、結合用の楔を上部に新設して2箇所にしました(→1)。固定用楔は、D環が互いに干渉するかもなので、左右テレコにしてます。

さて先に書いたように、各銃器雑誌の実射レポートを読むと二式は九九式より精度が落ちるそうです。それは二式の銃身固定楔が下部のみなので、発砲時そこを支点に銃身が歪むのが原因らしいです(後述)。私もそう思うので、上下2点の楔で固定したらましになるんじゃないかな?と思ってそうしました。

このためオリジナルのアイアンサイトが使えなくなるので簡易サイトを付けました(→3)。九九式末期型同様、固定照準です。サイトの位置が高くなるため、フロントサイトは折り畳み式です。南部式の連発機能同様これも緊急用ですね。

簡易サイトは無くてもいいのかもですが、照準眼鏡が破損した場合銃としてはもうどうしようもなくなるので付けてみました。固定照準ですが、熟練者なら距離に応じた射撃ができるのではないでしょうか。

→2は擲弾器を流用した消音器です。擲弾の代わりに消音器を差し込んで使用します。そのため擲弾器には固定用のロック機能を追加しています。→4はチークパッドです。どちらも前にも付けてましたね。

ちなみにこれが以前描いたやつです。

チークパッドとか消音器とかをちょこちょこ変えてますね。これはこれで二式に近いのでいいなあ、と思ってます。

さて、オリジナルの二式の精度について少し解説してみたいと思います。以前の番外編でも書いたんですけど、今回は図入りでやってみます。

二式は銃身・薬室部と本体の機関部を分離することができます。長く大きい小銃はそのまま身体に付けて落下傘降下することが困難なため、空挺部隊用に開発されました。本体と銃身はネジ式の楔で分解結合することができます。

図1は薬室周辺の簡略側面図です。Aは銃身、Bは分解結合用楔、Cはボルト、Dは機関部です。図ではAとDに隙間がありますけど、現物はもちろんピッタリはまってます。ただ、差し込まれてるだけで固定はされません。Bによって発砲しても大丈夫なまで固定されるわけです。

ではどうやってBが機能するかです。図2は平面図。A下部に楔状の切り欠きがあります。Bの根元にはネジが切られていて、締めると圧着されAとDが固定されます。

Bを楔状にしたのは凄い設計です。オスメスが同じ角度の楔なので→方向に進むとどこかで確実に固定されます。ネジで締める(イラストのD型のリングを回すだけでOK。工具は不要)ので当然圧力も大きい(万力みたいなものですからね)。しかも加工精度はゆるくていいのです。楔なのでどこかで必ず締まりますからね。そして緩むのも一瞬です。簡単確実な機構でほんとかしこい、、。どなたが設計したんでしょうねえ、、。

分解式の小銃は、水道やガスのパイプのように銃身と本体にオスメスのネジを切って結合するのが一番理想と思います。しかし分解結合に時間がかかるし、ネジの最終位置を決める工作が大変です(多分)。少しずれるだけでフロントサイトが傾いちゃいますからねえ、、、。

というわけで簡単確実な機構なのですが、これが精度に影響しているようです。以下解説してみます。で、これはミリタリートイズVol7(八重洲出版)で二式を実射リポートした、たかひろ氏の記事を元にしたものです。氏は推察として述べられており、これが原因とは断定していません。なのであくまで一仮説として受け止めていただければと。ただ、私も考えれば考えるほど多分そうじゃないかな?と思いましたので、こうやって解説してるわけです。

先に述べたように、銃身と機関部の固定点はBの1点のみです。そのため、発砲時の反動はこのB点にかかってきます(図3)。 要はAにかかる負荷の支点がBになるわけです。

要はAにかかる負荷の支点がBになるわけです。

要はAにかかる負荷の支点がBになるわけです。

要はAにかかる負荷の支点がBになるわけです。これが中の様子。発砲すると弾丸は銃身の中を進み、銃口から離れます(E1-E2)。

E1-E2までの間に、火薬の圧力がBを支点にAにかかり、ぶれる(F)ということです。ぶれは上下が大きいでしょうけど、左右も影響はあるでしょうね。

たかひろ氏のレポートでは、銃身と本体の結合後は手で押し曲げたくらいではガタつかないくらい確実に固定されるようです(まあ当然ですが)。しかし、火薬の圧力には勝てずB点のみの固定では銃身がぶれてしまう(かもしれない)というわけです。

Gun誌など他の方のレポートでも、九九式より二式の精度が悪いというのは共通した結論でした。ただ、それがなぜなのかははっきりと書かれていなかったように記憶しています。なので私は結合部に何か構造的な不都合があるとは想像できず、単にレポートされた銃の個体差かな?と思っていました。その後、たかひろ氏のレポートを読んで「おお!」と思ったわけです。

氏のレポートでは100ヤード(約90メートル)で射撃し、集弾性を比較。九九式は約50-100ミリ、二式は150-170ミリ(数字の幅は弾種によるもの)でした。確かに九九式に比べると精度は悪いですね。しかし、氏は軍用銃の実用上では十分合格点であると述べています(ちなみに氏は元陸自空挺隊員)。これは重要な点ですね。

氏も述べていますが、当時の日本軍(開発・用兵側ともども)はこの欠点を重々承知の上で採用したんだろな、と。これも大事なとこです。精度は悪いとはいえそれはあくまで九九式と比べて、の話です。なので、機構・製造・使用上の利点と、精度の欠点を天秤にかけた上で判断したということなのでしょう。クライアントが「こんだけすぐ結合できて、このレベルの精度なら十分」と判断したならそれでオケ!なわけです。

しかし、いくら弁護したとしても構造上狙撃銃として使うのはちょっとアレかも、というのは認めざるを得ない(笑) 100ヤードというのは、こういう試験としては標準的な距離だそうです。それ以上になると風などの要素がより大きくからんでくるので判定が難しくなるとのこと。つまり普通に考えると、狙撃銃が必要とされるような遠距離射撃になると更に差が広がるのは間違いないということでしょう。

というわけで「俺二式狙撃銃」では、楔を上部にも追加(B2)してみたというわけです。

こうすると、Bが支点になることは防げますし固定もより強固になるでしょうからブレ自体も減るはずです。しかし一方で楔部の製造コストや分解結合の時間や手間は倍になります。さらにネジ式に比べれば確実度はまだまだ劣っているでしょう。

私みたいなど素人でも思いつくことですから、ひょっとすると実際試作もされたかもです。しかしこうするとさっきのクライアントの天秤が動いてしまいます。「ここまでしたわりにあまり精度よくならないじゃん」と。

でも、実際こうしたら案外いけるかもなんですけどね。ただこれを証明するには新規製造しなきゃならないのですが(笑) とはいえ狙撃銃でも使用可能な二式ってうっとりしませんかしないですかそうですか(笑) まあなんであれ、こうやってあれこれ妄想するのは楽しいですね。

ちなみに、実銃でも二式に九九式狙撃銃の照準眼鏡を付けたものが存在するようです。ある方に教えてもらいました(ありがとうございます)。それは本体は二式そのままで、九九式の照準眼鏡とベースを移植したような感じでした。画像を見たことのある方もおられるかも。ただ、これが当時軍が作らせたものなのか戦後作られたフェイクなのか(どうも好き勝手にでっち上げ改造する人たちがいるようで、、。例えば菊ルガーとかは刻印だけですけどそのたぐいでしょう)は不明です。詳細を知りたいですね。

それはそれとして、エアガンガスガンで二式でも二式狙撃銃でも出してくれませんかね。法的にも大丈夫なので(ですよね?)結合部をリアルに再現できるはず(モデルガンだとアレなので、アレンジされちゃってるのです)。面白いトイガンになると思うんですけどね。持ち運びもしやすいですし。いや、だからダメなのか?(笑)

おっと、長々と書いてしまいました。すいません。次が最後です。

●九七式自動砲(個人携行型)

小説の中でも特に印象的なキャラに三波幸雄という二等水兵がいます。彼は元十両力士の巨漢という設定。怪力の持ち主である彼用に九七式自動砲を軽量化した銃が開発・支給され、これを一人で使いこなします。

→1は反動吸収用のシリンダー(スプリング入り)です。オリジナルは砲身の下に駐退器があるのですが(そうです、この砲は後座するのです)、軽量化のために省略したのでその代わりです。

イラスト左下の四角内がその略図です。ストック内部は空洞になってて(→2)、その下の揺架(砲身・機関部が乗る部品。オリジナルは発砲時機関部はここを滑って後退する)後端にもシリンダーがあります。床尾の内部もスプリングが入ってます(これはオリジナルと同じ)。

グリップ形状も変えました(イラストの→2)。オリジナルのトリガーとトリガーガードはとても大きく、抱えて撃つ場合には少し危なっかしいので(抱えて撃つはずがないのでそれでいいのですが(笑))小さくしました。あと折角なので連単選択式に。トリガーの後ろがセレクターで、トリガー上がセフティです(これはオリジナルと同じ)。これをフルオートで撃ったらまあタダではすまないと思うのですが、改造担当の技官があたおかだったという設定(笑)。 緊急時の奥の手ですね(笑)。

昔の本って「自動砲はフルオート」という記述がなぜか普通にありました(もちろん間違い)。そのオマージュです(笑)。そういう記述複数の本で見た記憶があるんですけど、なんでなんでしょうねえ、、。高射機関砲とごっちゃになったのかなあ、、。

→3は簡易2脚。軽量化(後述)の一環です。立射時は畳んで握れるように木のグリップを付けてます。

フロントサイトはオリジナルだと揺架に付いてます。しかし揺架を短縮したので砲身に付けました(→4)。砲身も短縮してます。マズルブレーキも形状を変えました。リアサイトはタンジェントタイプに変更。

→5は専用のスリング。小説でも「極太の負革」とあります。最低でもこれくらいないとダメでしょうね。床尾の肩当て部は、中に詰め物をして極力柔らかくしたいところ(→6)。

ちなみにこれがオリジナルです。ファインモールドの1/35のメタルキットです。提棍(搬送用のハンドル)は自作です。

イラストと比べるとパッとみ、結構軽量化できてませんかそうですか。

さて、軽量化についてです。この砲を一人で運用できるかどうかのカギは「重さ」ですね。オリジナルをとにかく軽くすることを考えないといけません。小説でも、各部を軽量化して15キロほど軽くした、という解説があります。

兵器諸元表によるとオリジナルの全備重量は約58・89キロ(防盾除く)です。一人では持ち上げることができたとて(俺にゃー無理)、長距離を持ち歩くなんて論外でしょう。私も自動砲をショルダーウェポン化できないかなあと妄想したこともあるのですが、どう軽量化しても一人で運用は無理と思ってあきらめてました。平均的な体格の兵士で想定すると、まあ不可能かと。ちなみに、以前ジオラマで作ったのがこれ。普通はこういう風に数人で担ぎます。

2人で運ぶこともあるそうですが、例えば4人でもこれ担いで100メートル走れます?俺にゃー無理です。

しかし、その兵士が力士なら話が変わってきます。そして、先の約59キロは全備重量です。提棍も含まれるのなら、案外軽くできるのでは、とも。なのであれこれ考えてみました。

しかし、構造を見てみると各所は削るところの無いギリギリな設計です(まあ、兵器ってどれも基本ギリギリの設計なんですが)。砲身機関部弾倉は必ず要りますので、その他を削ることを考えます。これがオリジナルの略図。→1が砲身、2が機関部と弾倉です。

まず反動を受けるための揺架(→4)や駐退器(→3 揺架の中に納まっています)を簡略化してみました。駐退器はスプリングが2重になって入っているパイプ状の大きな部品なので、これを取り除くだけでかなり軽くなるでしょう。揺架も、駐退器が無くなって不要になった部分を切り取ります。さらに、後部の単脚(→6)を除いて2脚(→5)も簡略化、砲身も短縮。それがこの図2で、上のイラストに描いたものです。

しかし駐退器を取り除いてしまった代わりにどこかで反動を吸収しないといけません。そこで、ストック内や揺架を受ける箇所にスプリングを入れてみたというわけです。でも、駐退器レベルの機能を果たせるとは思えませんけどね、、。射手の肩に期待!という感じです(笑)

というわけであれこれやってみましたが、まあどんなものでしょうね。部品ごとの重さが分からないので、以上のことをやったとて15キロ軽減できるかどうかはわかりません。仮に15キロとして44キロ。ちなみにブローニングM2が本体で38キロです(ウィキ調べ)。全備で44キロなら力士でやっとこ持ち歩けて腰だめで撃てるかなあ、という感じです。でもこれまた実際に作って、力士さんに持ち歩いて撃ってみてもらわないと分かりませんね(笑)

とはいえ、フィクションとして考えると非常に魅力的なアイテムです。小説でも活躍してて素敵でした。カリ城の次元のPTRS41もそうですが、作中でドカンドカンこういうのを撃たれるともうたまらんですからね(笑)

というわけでお終いです。いつもの選手権番外編は、私が勝手に妄想したものを絵に描くというパターンでしたが、今回は栩野氏の小説からインスパイアされて、その上であれこれ考えるという感じでとても楽しかったです。一人で考えるのってやっぱり煮詰まりぎみになりますからね。

それはそれとして、この小説何らかの形で映像化してほしいなあと思います。劇中でこういう銃器が大活躍する様子をぜひ観てみたいです。栩野氏に心からお礼申し上げます。ありがとうございました。

それにしても今回も長くなってしまいました。いつも気になるのですが、ここまで読んで下さった方は果たして何人いるのでしょうか(笑)。スマホで読むとメチャクチャ長く感じますね。確認のためとかでたまに私も読みますけどうんざりします(笑) でも、PCだとそうでもないですよ。PCだと広告がほぼない(ちなみに私はこのブログで何ももらってないですよ。念の為。広告は無料ユーザーの利用料ってことですねー)ので、PC推奨です。あ、こんな事書くと凍結されるのかな?(笑)

それでは。