↑ 2024/10/02 撮影

[ イネ科ススキ属の多年草 ]

日本では、

各地の日当たりの良い山地や海岸近くなどに自生します。

ススキの変種で、ススキより草丈が低く、葉幅が細くなったものです。

また、園芸用に品種改良されたものもあります。

草丈は、60~120cm。

ススキよりが低く、ススキの½~⅔です。

根茎は短い節をなし、2度も3度も枝分かれして入り組み

大きな株をなすが、ススキより細いです。

茎は直立して、多数叢生します。

葉は狭線形で幅3~6㎜位、大きく彎曲して、先端は垂れ下がり、質はやや硬く、

中脈は白く、縁には細かい鋸歯があってざらつきます。

花期は、9~11月。

茎頂に大形の銀白色の花穂(かすい)を生じ、

10数本の枝穂の上に小穂をやや密生します。

小穂は軸に双生し、柄は長短不同です。

葯は薄紫色です。

観賞用として、庭・盆栽・ナンバンギセルとの寄せ植えなどに用いられます。

園芸品種は、草丈30㎝位で、花期は9~11月頃です。

名は、葉が糸のように細く、ススキ属であることから付いそうです。

お月見の時に鉢植えのススキを飾りたいと思い、

鉢植えにしてみました。

穂をつけた姿を楽しみたいと思っています。 2021/08/21 撮影

2021/08/21 撮影 2018/10/ 撮影

2018/10/ 撮影

↑ 2020/10/00 撮影

[ ユリ科ホトトギス属の多年草 ]

九州鹿児島県大隅半島の、

山地の岩場や林縁に自生します。

草丈は、30~100cm。

茎は斜上するか弓なりで、ほとんど無毛です。

葉は、幅広く卵形~卵状楕円形、基部は大きく茎を抱き、

草色で質は厚く、互生します。

花期は、9~10月。

葉腋に径約3.5㎝の花を上向きに付けます。

花被片は6枚、長さ3.5㎝の白黄色で淡く、

まばらに紅紫褐色の斑点があります。

花柱には紫色斑点が多く

雄しべは6個、葯は紫色です。

果実は、さく果です。

初冬に地上部の茎や葉などが枯れ、地中の根や地下茎が残ります。

休眠状態で冬を越して、翌年再び葉が出ます。

名は大隅半島にある高隈山に因みます

・準絶滅危惧種・

楽しみにしておりましたが、

残念ながら花を見ることは

できませんでした。

2020/04/21 撮影

2020/04/21 撮影

↑ 2025/05/24 撮影…ヤクシマハギ 〃

〃

[ マメ科ハギ属の落葉小低木 ]

園芸品種の矮性で葉はも花も小さな小型です。

樹高は、20cm~1m。

茎の下部は木化しますが、地上部は一部を残して枯れます。

枝は多く分枝して、直立したり垂れたり色々です。

葉は、長い柄をもち、三出複葉で互生します。

小葉は楕円形または倒卵形で、長さ1.3~2㎝、

先は鈍形、基部も鈍形、側小葉はほとんど無柄です。

質は薄い草質、表面は緑色です。

花期は、6~9月。

花は、葉腋から総状花序を出し、濃紅紫色の蝶形花を多数付けます。

のち莢(さや)を結びます。

果実は、豆果です。

昨年、花の終わったものを求め、糸芒と寄せ植えにしてみました。

ふと見ると5月なのに紅色の花を付けていました。

思いがけずに可愛い花を見る事ができ、幸せをいただきました。 2025/05/24 撮影

2025/05/24 撮影

< 2024 年 > 2024/10/02 撮影

2024/10/02 撮影

↑ 2021/10/24 撮影 〃

〃

[ キク科キク属の多年草 ]

日本では、

本州岩手県~近畿地、四国・九州の一部にも見られ、

やや乾いた山麓や崖、土手などに自生します。

草丈は、60~90cm。

根茎は短く、茎は叢生し、直立して上部では分枝し、細毛があります。

葉は、長さ5~7㎝の広卵形で5深裂し、裂片の先は尖り、基部は切形またはやや心臓形、

質は薄く、艶が無く、互生します。両面に細毛があります。

花期は、10~11月。

茎の上部に1.5cmほどの黄色い小頭花を多数つけます

中央には多数の黄色い筒状花が集まり、周囲には5~7mmの黄色の舌状花が一列に並んでいます。

果実には冠毛を欠きます。

名は、黄色の花が泡のように密に咲くことから付いたそうです。

別名 : キクタニギク (菊渓菊)

いつの間にか、

ひょろひょろと伸びた一本の茎に、

黄金色の小花が多数集まって、

輝いて咲いていました。

穏やかな秋の日に照らされて、

まだ開いていない小さな蕾たちも

咲くのを待っているかのようです。 2010/10/23 撮影

2010/10/23 撮影 〃

〃 〃

〃 2021/10/24 撮影

2021/10/24 撮影 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 2021/10/29 撮影

2021/10/29 撮影 〃

〃 〃

〃 2021/11/01 撮影

2021/11/01 撮影

↑ 2021/11/06 撮影…ムラサキジンジソウ 2021/11/10 撮影

2021/11/10 撮影

[ ユキノシタ科ユキノシタ属の多年草 ]

園芸店で求めました時のラベルに、

「ムラサキバジンジソウ」の名が記してありました。

葉が紫色の種は品種のムラサキジンジソウと呼ばれています。

ジンジソウ (人字草)

本州の関東地方以西〜九州にかけて、

山地の谷間のやや湿った岩壁に自生します。

草丈は、10〜35cm。

やや無毛または粗い毛があります。

根茎は短く直立または斜上します。

根出葉は、長さ2〜15㎝の柄を持ち、腎臓形または円形で7〜11に中裂し、

長さ2~11㎝、幅は3〜16cm、基部はやや心臓形で、

裂片には欠刻状の鋸歯があり、束生します。

花期は、9~11月。

花茎を伸ばし、集散状の花序に白い花を多数付けます。

花弁は5枚で白色で、

上側の3枚は扇状に並び、小さく先がとがっていて、

基部に黄色の斑点があり、はつきりした爪があります。

下の2枚は長楕円形で長さ1.2~2.5㎝、垂れ下がっています。

雄しべは10個、葯は橙黄色です。

果実は蒴果で、先端に2つのくちばし状の突起があります。

名は、花の形が「人」の字に似ていることから付いたそうです。

別名 : モミジバダイモンジソウ(もみじ葉大文字草)

葉が紫色の種は品種のムラサキジンジソウと呼ばれています。

日かげに植えていますので、

花が咲かないのかしらと思っていましたが、

可愛い花を見せてくれました。

ムラサキジンジソウ 2021/03/10 撮影

2021/03/10 撮影 201/21/07/10 撮影

201/21/07/10 撮影 2021/10/21 撮影

2021/10/21 撮影 〃

〃 〃

〃 2021/10/24 撮影

2021/10/24 撮影 2021/10/26 撮影

2021/10/26 撮影 2021/10/30 撮影

2021/10/30 撮影 2021/10/31 撮影

2021/10/31 撮影 2021/11/06 撮影

2021/11/06 撮影 〃

〃 〃

〃 〃

〃 2021/11/07 撮影

2021/11/07 撮影 〃

〃 2021/11/08 撮影

2021/11/08 撮影 〃

〃 2021/11/10 撮影

2021/11/10 撮影 〃

〃 2021/11/13 撮影

2021/11/13 撮影 2021/11/17 撮影

2021/11/17 撮影 2021/11/23 撮影

2021/11/23 撮影 2021/11/30 撮影

2021/11/30 撮影 〃

〃 〃

〃 2021/12/03 撮影

2021/12/03 撮影 〃

〃 2021/12/17 撮影

2021/12/17 撮影

↑ 2018/10/10 撮影 2021/10/09 撮影

2021/10/09 撮影

[ ユリ科ホトトギス属の多年草 ]

手持ちの図鑑で調べましたが

載っていませんでしたので、

ネットからの抜き書きと見た目からの雑感です。

矮性種です。

草丈は、20~30cm。

茎の節間は詰まっていて、垂直に伸びます。

葉は、楕円形で先が尖り、基部は茎を抱き、

質は厚く硬く、毛があって、2列に出て水平に開き、互生します。

花期は、8~10月。

茎の上方の葉腋に短い花柄を持ち、漏斗状の花を2~3個ずつ埋もれるように上向きに付けます。

花被片は6枚、白地で内面に紅紫色の細かい斑点が多数付きます。

雄しべは6個で、花柱は三つに分かれ、先が2裂します。

果実は、さく果です。

初冬に地上部の茎や葉などが枯れ、地中の根や地下茎が残ります。

休眠状態で冬を越して、翌年再び葉が出ます。

ホトトギス属には、変化に富んだ多くの種類があり、

また色々な園芸品種が観賞用に栽培されています。

渋い味わいが好まれ茶花に使われます。

名は、全体が小形で寸づまりなのでチャボにたとえて付いたそうです。

矮鶏葉杜鵑草と名札が付いていましたので、

チャボ杜鵑草系なら草丈が低いと思い求めました。

花色は黄色ではなく、

白地に紅紫色の斑点が多い、静かな花です。

露地植えで、毎年草丈は15㎝ほどになります。

2018/06/29 撮影

2018/06/29 撮影

2018/06/29 撮影

2018/06/29 撮影

2018/10/08 撮影

2018/10/08 撮影

2018/10/10 撮影

2018/10/10 撮影

2018/10/16 撮影

2018/10/16 撮影

↑ 2021/10/21 撮影 〃

〃

園芸店の名札には「イワギク」と記してありましたが、

図鑑で調べますと、

この花は葉の形が違うように思われます。

[ キク科キク属の多年草 ]

日本では、

北海道~九州にかけて、隔離分布しています。

山地の岩場などに自生します。

草丈は、10~60cm。

地下茎を長く伸ばして増えます。

葉は、長い柄を持ち、下部の葉は長さ1~3.5㎝、幅1~4㎝で、

2回羽状に深裂または全裂します。

表面は光沢があり、裏面は淡緑色で腺点があります。

葉の切れ込み方や裂片の幅など、地方によって変化があります。

花期は、7~10月。

茎先に径3~6㎝の頭花を付けます。

舌状花は白色、筒状花は黄色です。

雄しべは5個です。

果実はそう果です。

小鉢に植えられる小型種です。

名は、岩場に生育しているので付いたそうです。

葉を虫に食べられながら、元気に鉢で育ちました。

草丈が低いので、半分地に下ろしてみました。

来年もっと増えてくれればと期待して‥‥。 2021/03/10 撮影

2021/03/10 撮影

2021/10/23 撮影

2021/10/23 撮影 〃

〃 2021/010/24 撮影

2021/010/24 撮影 〃

〃 〃

〃 2021/10/26 撮影

2021/10/26 撮影 2021/10/29 撮影

2021/10/29 撮影 〃

〃 2021/11/01 撮影

2021/11/01 撮影 〃

〃 2021/11/06 撮影

2021/11/06 撮影 2021/11/10 撮影

2021/11/10 撮影 〃

〃 〃

〃

↑ 2020/10/25 撮影…今日の庭 〃…ダイモンジソウ

〃…ダイモンジソウ  〃

〃

爽やかな10月に入って、

時間を見つけては草取りをしています。

鵯・四十雀・目白などの声や鉦叩きの声を聞きながら‥‥。

黄蝶や蜆蝶なども遊びに来ます。

まだ蚊遣りは必要です。

草花の陰で育つた雑草を見つけ出しては、

種を零さないうちに、なるべく根から引き抜き、

苔の中に生えるゼニゴケも見逃さない様に取ります。

虫たちのために、片隅の草を少し残して‥‥。

私の草取りを「ご丁寧なこと」と主人は言います。

無理をしない様に膝当てスポンジを移動しながら、

時間をかけてする草取りですが、

好きな時間ですので中々やめられません。

心身ともに爽やかになります。

プロフィール画像を狗尾草に変更致しました。

少し明るい感じがいいように思いましたので‥‥。

よろしくお願いいたします。

↑ 2020/010/23 撮影 2020/10/23 撮影

2020/10/23 撮影

[ ゴマノハグサ科ルリトラノオ属の多年草]

このお花ご存知の方がいらっしゃいましたら、

お教えいただければ幸いです。

以前に山草展の即売で求めました時、

名札には「ヒメハマトラノオ」と記してありました。

手持ちの図鑑やネットで調べましたが

載っていませんでした。

ハマトラノオの葉を小さくしたような葉です。

4月頃の鋸歯がはっきりしていた葉が、

成長するにしたがって不明瞭になっていくように思います。

思いもよらず鮮やかな紫色の花を見ることができました。

* 在来種では、というお話しを頂きました。

2020/04/26 撮影…大きな鉢に植え替える

2020/04/26 撮影…大きな鉢に植え替える

〃

〃

2020/06/26 撮影

2020/06/26 撮影

2020/08/19 撮影

2020/08/19 撮影 〃

〃

2020/09/11 撮影

2020/09/11 撮影

2020/10/12 撮影

2020/10/12 撮影 〃

〃

〃

〃 2020/10/13 撮影

2020/10/13 撮影

〃

〃 2020/10/15 撮影

2020/10/15 撮影 〃

〃 2020/10/19 撮影

2020/10/19 撮影 〃

〃 2020/10/20 撮影

2020/10/20 撮影 〃

〃

2020/10/23 撮影

2020/10/23 撮影 〃

〃

2020/10/30 撮影

2020/10/30 撮影 〃

〃 2020/11/02 撮影

2020/11/02 撮影

2020/11/06 撮影

2020/11/06 撮影 2020/11/10 撮影

2020/11/10 撮影

2020/11/23 撮影

2020/11/23 撮影

< 2019 年 >

2019/05/05 撮影

2019/05/05 撮影

〃

〃

2019/08/13 撮影

2019/08/13 撮影

〃

〃

↑ 2019/08/10 撮影

2018/07/19 撮影

2018/07/19 撮影 2021/07/13 撮影

2021/07/13 撮影

[ キク科シオン属の多年草 ]

屋久島の固有種です。

明るい林の縁に自生します。

草丈は、60~100cm。

地下茎を多数横に伸ばして繁殖します。

茎は直立してよく分枝し、短毛が密生してざらつきます。

葉は、狭い楕円形で、

両面に短毛が生えてざらつき、互生します。

花期は、8~11月。

茎頂に頭花を多数散房状に付けます。

舌状花は淡青紫色~白色で、

中央の筒状花は黄色です。

果実は瘦果(そうか)です。

別名 : ヤクシマノコンギク (屋久島野紺菊)

・絶滅危惧種・

手持ちの図鑑で調べましたが

載っていませんでしたので、

ネットからの抜き書きと見た目からの雑感です。

楚々と咲く花の姿を長いあいだ楽しめ、

丈夫でとても育て易く、親しみを覚えます。 2021/07/13 撮影

2021/07/13 撮影

< 2019 年 > 2019/08/10 撮影

2019/08/10 撮影

〃

〃

2019/10/06 撮影

2019/10/06 撮影

〃

〃

〃

〃

2019/10/20 撮影

2019/10/20 撮影

2019/11/10 撮影

2019/11/10 撮影

< 2018 年 > 2018/07/19 撮影

2018/07/19 撮影

〃…蕾

〃…蕾

↑ 2019/11/14 撮影

2019/11/19 撮影

2019/11/19 撮影

[ キク科モミジハグマ属の多年草 ]

日本では、

北海道南部~九州にかけて、

山地の木陰に多く自生します。

草丈は、10~20cm。

地下茎は細長く這い、茎や葉の両面に毛があります。

葉は、長い柄を持ち、長さ幅とも1~3㎝で変異が大きく普通は5角形または3角状円形となり、

浅く3~9裂し、茎の下部に5~10個の葉が互いに接して、互生します。

花期は、9~10月。

葉の集まりの中心から花軸を伸ばし、

上部に3個の筒状小花からなる頭花を多数総状花序状に付けます。

花冠は白色で長さ7~10㎜、先が深く5裂し、裂片は反曲します。

総苞は狭い筒形で長さ1〜1.5㎝です。

小花は閉鎖花を結びます。

果実は長さ約4.5㎜の痩果で、1個の頭花に果実が3個付き淡褐色、

茶褐色羽毛状の冠毛が付きます。

名は、葉が亀甲の型で、花が白熊(ヤク)の尾毛に似ていることから、

ハククマ、転じてハグマになったそうです。

「春の山草展」で、キッコウハグマの苗と出会いました。

名前だけは知っていましたが、

花を見たことはありませんでした。

珍しい形の清楚な可愛い花を一輪付けてくれました。

閉鎖花を多数付け、茶色の冠毛になっています。

2019/05/05 撮影

2019/05/05 撮影

2019/07/20 撮影

2019/07/20 撮影

2019/08/13 撮影

2019/08/13 撮影

2019/11/13 撮影

2019/11/13 撮影

2019/11/14 撮影

2019/11/14 撮影

〃

〃

〃

〃

2019/11/16 撮影

2019/11/16 撮影

2019/11/18 撮影

2019/11/18 撮影

〃

〃

2019/11/19 撮影

2019/11/19 撮影

〃…閉鎖花

〃…閉鎖花

〃…閉鎖花

〃…閉鎖花

2019/11/24 撮影

2019/11/24 撮影

2019/11/27 撮影

2019/11/27 撮影

2019/11/29 撮影

2019/11/29 撮影

〃

〃

〃

〃

< 2020 年 > 2020/11/07 撮影…閉鎖花

2020/11/07 撮影…閉鎖花

↑ 2019/11/07 撮影

2019/11/11 撮影

2019/11/11 撮影

[ ネギ科ネギ属の多年草 ]

日本では、

本州福島県以南~沖縄にかけて、

山地の草原に自生します。

草丈は、30~60cm。

鱗茎は長さ2~3㎝の狭卵形で、茎の下部とともに枯れた葉鞘で包まれます。

根生葉は、長さ20~50㎝、幅2~5㎜の円柱状で、2~3枚です。

花期は、9~10月。

葉の間から円柱形の花茎を1本だし、

茎頂に紅紫色の小さな花が多数散形状に付き、径3~4㎝の球形で、

花柄は長さ10~15㎜です。

花被片は広楕円形で長さ5~6㎜、鈍頭です。

雄しべは6個で花被片より長く花の外に突き出ます。

果実は、蒴果です。

白花や咲き分け種などがあります。

名は、山に生えるラッキョウの意で、鱗茎がラッキョウの形をしていることから付いたそうです。

一昨年に種を蒔いたものです。

花数が少し少ないように思いますが、

それでも花を見ることが出来て嬉しいです。

花の咲き始めの頃には、3本ほどになってしまっていた葉が、

花の終わりの頃には14, 5本まで増えていました。

来年に期待して・・・。

2019/08/15 撮影

2019/08/15 撮影 〃

〃

2019/10/20 撮影

2019/10/20 撮影 〃

〃

2019/10/26 撮影

2019/10/26 撮影 〃

〃

2019/11/01 撮影

2019/11/01 撮影  〃

〃

2019/11/03 撮影

2019/11/03 撮影 〃

〃

2019/11/05 撮影

2019/11/05 撮影 〃

〃

2019/11/07 撮影

2019/11/07 撮影 〃

〃

2019/11/10 撮影

2019/11/10 撮影

2019/11/11 撮影

2019/11/11 撮影

〃

〃

2019/11/13 撮影

2019/11/13 撮影

2019/11/14 撮影

2019/11/14 撮影 〃

〃

2019/11/16 撮影

2019/11/16 撮影 〃

〃

2019/11/18 撮

2019/11/18 撮

2019/11/19 撮影

2019/11/19 撮影

2019/11/20 撮影

2019/11/20 撮影

2019/11/24 撮影

2019/11/24 撮影

2019/11/29 撮影

2019/11/29 撮影

↑ 2017/10/23 撮影

2017//10/18 撮影

2017//10/18 撮影

2017/10/23 撮影

2017/10/23 撮影

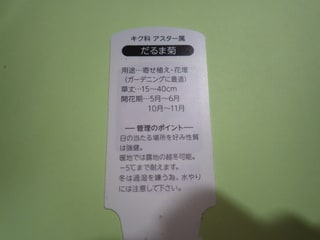

[ キク科シオン属の半常緑多年草 ]

日本では、

本州中国地方~九州にかけて、

日本海に面した海岸の岩上などに自生します。

草丈は、25~40cm。

全体に長い軟毛と腺毛があります。

茎の基部はやや木質化し、

下部から密に分枝します。

葉は、へら状倒卵形で長さ3~9㎝、幅1.5~5.5㎝、

先端は丸く、下部は狭くなります。

質は厚くてやわらかく、白を帯びた緑色でビロード状、

全縁または多少の鈍鋸歯があり、重なり合って互生します。

茎葉は、長楕円状へら形です。

根出葉は花の頃には枯れます。

花期は、10~11月。

径約3.5~4㎝の頭花を上向きに付けます。

中心の部分に黄色の筒状花が集まり、

まわりを淡青紫色の舌状花が囲みます。

まれに白花もあります。

総苞片は3列に並び、先が鋭く尖った線形です。

果実は、そう果で扁平な長楕円形です。

名は、全体の姿がダルマ(達磨)の座っている様子に似ている、

また丸い葉をダルマにたとえた、とも言われているそうです。

昨年は花が咲きませんでしたが、

今年は達磨菊の花を初めて見る事が出来ました。

草丈が低く、全体の姿が締まっていて、

パステルカラーの花色とビロード状の葉が、

優しい雰囲気を漂わせています。

2017/10/02

2017/10/02

〃

〃

2017/10/12 撮影

2017/10/12 撮影

〃

〃

〃

〃

2017/10/14 撮影

2017/10/14 撮影

〃

〃

2017/10/18 撮影

2017/10/18 撮影

〃

〃

2017/10/22 撮影

2017/10/22 撮影

〃

〃

2017/10/23 撮影

2017/10/23 撮影

〃

〃

2017/10/26撮影

2017/10/26撮影

〃

〃

〃

〃

2017/10/27 撮影

2017/10/27 撮影

2017/10/28 撮影

2017/10/28 撮影

2017/11/04 撮影

2017/11/04 撮影

〃

〃

2017/11/07 撮影

2017/11/07 撮影

2017/11/09 撮影

2017/11/09 撮影

2017/11/18 撮影

2017/11/18 撮影

2017/12/16 撮影

2017/12/16 撮影

< 2016 年 > 2016/10/14 撮影

2016/10/14 撮影  〃

〃

2016/10/27 撮影

2016/10/27 撮影

2016/10/31 撮影

2016/10/31 撮影  〃

〃

2016/11/05 撮影

2016/11/05 撮影  〃

〃

↑ 2017/10/02 撮影

〃

〃

[ ユリ科ホトトギス属の多年草 ]

北海道西南部~九州にかけて、

山野の林縁や明るい林床に自生します。

草丈は、30~60cm。

茎や葉にやや下向きの毛が生えます。

茎は直立し、いくらか屈曲します。

葉は、長さ8~18cmの楕円形または狭楕円形で、

先が尖り、基部は心形で茎を抱きます。

両面ともに粗毛が散生し、縁は波打って縁毛があり、互生します。

芽生えの頃の葉と基部ちかくの葉には、油点状の斑紋があります。

花期は、8~10月。

茎頂や葉腋に花柄を出し、1~3個の花を上向きに付けます。

花被片は6枚、白地で内側に紅紫色~暗紫色の斑点があり、

上半部が平開します。

雄しべは6個で斑紋がありません。

花糸の先が曲がり、下向きに葯を付けます。

雌しべの先端の柱頭は3裂して更に2裂し,紫色の斑紋があります。

果実はさく果です。

渋い趣が好まれ、茶花に使われます。

名は、山路でよく出会うことから付いたそうです。

「山路の杜鵑草」の花を見てみたいと

以前にも植えましたが、

咲きませんでした。

今度こそはと、再度植えました。

山杜鵑草の後に続いて咲き、

山杜鵑草よりも慎ましやかな花でした 。

花被片の下部に黄色の斑点がなく、

花柱にも紫色の斑点がないので、

白地の部分がもう少し多い花のようにも感じていました。

何とか増やしたいと思っています。

2017/04/21 撮影

2017/04/21 撮影

2017/10/02 撮影

2017/10/02 撮影

〃

〃

2017/10/04

2017/10/04

2017/10/05 撮影

2017/10/05 撮影

2017/120/06 撮影

2017/120/06 撮影

〃

〃

2017/10/12 撮影

2017/10/12 撮影

2017/10/14 撮影

2017/10/14 撮影

〃

〃

< 2016 年 > 2016/04/08 撮影

2016/04/08 撮影 2016/04/10 撮影

2016/04/10 撮影 2016/04/18 撮影

2016/04/18 撮影 2016/04/30 撮影

2016/04/30 撮影

↑ 2016/10/15 撮影

2016/10/15 撮影

2016/10/15 撮影

2016/10/19 撮影

2016/10/19 撮影

2016/10/21 撮影

2016/10/21 撮影

[ ゴマノハグサ科ルリトラノオ属の多年草 ]

日本固有種。

九州西南部・奄美大島・沖縄の、

海岸の岩地などに自生します。

草丈は、20~30cm。

茎は円柱形で、基部は地を這い、上部は直立します。

茎の下部の葉は長い柄を持ち、卵形で鈍い鋸歯があり、

上部の葉は柄が無く、長楕円形で基部が細く、鋸歯はやや不明瞭です。

質は厚く表面に艶があり、対生します。

花期は、8~10月。

茎頂に総状花序を出し、青紫色の小さな花を密に多数付けます。

花冠は径6~8㎜、基部近くまで深く4裂します。

裂片は広卵形で上裂片が大きく、

雄しべは2本、雌しべは1本で、花冠から突き出します。

苞葉は線形、がくは深く4裂して裂片は狭卵形です。

花柄やがくには長い軟毛がまばらに生えています。

果実は蒴果、卵球形で先が少し凹みます。

名は、海浜に咲くことから付いたそうです。

・絶滅危惧種・

花の少なくなってきた晩秋に、

もの静かな青紫色の花を咲かせています。

蝶や花虻など、いつも遊びに来ています。

2016/10/10 撮影

2016/10/10 撮影  〃

〃

2016/10/14 撮影

2016/10/14 撮影  〃

〃

2016/10/15 撮影

2016/10/15 撮影  〃

〃

2016/10/16 撮影…蕾

2016/10/16 撮影…蕾

2016/10/19 撮影

2016/10/19 撮影  〃

〃  〃

〃

2016/10/21 撮影

2016/10/21 撮影  〃

〃

2016/10/27 撮影

2016/10/27 撮影  〃

〃  〃

〃

2016/10/31 撮影

2016/10/31 撮影  〃

〃

2016/011/05 撮影

2016/011/05 撮影  2016/11/05 撮影

2016/11/05 撮影

< 2017 年 > 2017/12/16 撮影

2017/12/16 撮影