ブログを見たらクリックしてね

5月15日は、ミモロが楽しみにしていた葵祭の行列の日。

京都御所を10時30分に出発した斎王代一行の行列は、

昼ごろ、下鴨神社に入ります。

「下鴨神社で見よう!ここでは、馬を使った祭事もするんだよ」

ミモロは、下鴨神社にお友達の車で行こうと計画します。

車で向った下鴨神社周辺は、すでにどこの駐車場はいっぱい。

「やっぱり甘かったー」ミモロとお友達は、車を止められず、

しょうがなく、お家へと逆戻り。車を置いて、改めてタクシーで近所まで

行くことに計画を変更します。

予定時間をかなり遅れたミモロ一行が、下鴨神社に到着したときは、

すでに斎王代一行の行列は、神社の中に入って休憩中とのこと。

「わー残念、見られなかったー」ミモロは、がっかり。

15日は、日曜日で、天気の良さもあり、下鴨神社は、人でいっぱい。

身動きができないほどの混雑です。

「馬を走らせる、走馬の儀には、間に合うかも・・・」ミモロたちは、

人の波に流されながら、馬場へと向います。

旅のポイント:京都の祭りは、町を人や山車などが巡行するものばかり。そのため通行止めになる道路も多く、車の渋滞も相当なもの。まして自家用車で近づくのは、無理。市内は、駐車場が少ないので、自家用車で京都の祭りを見に来る人は、かなり離れた場所に駐車してから、バス、タクシー、電車、徒歩で目的地に向かいましょう。

「走馬の儀」が行なわれる馬場の見物場所には、まだミモロが立つスペースがありました。「良かったー。でもまだ40分以上、待たなくちゃ見られないんだねー」

かなり前から場所取りをしないと、とても見物はできません。

その場で、儀式が始まるのを待つことに。

「おひさまがきついねー。日射病になりそう」帽子を忘れたミモロは、

おひさまの強い陽射しと、人の多さで、見物する前からかなり疲れ気味。

がんばれミモロ!もう少しの辛抱です。

13時を過ぎたころ、「あ、馬が見えてきたー」やっと走馬の儀が始まるよう。

ミモロも元気を取り戻します。

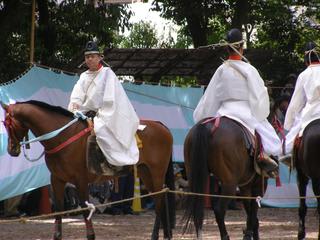

ミモロの前を数騎の馬が馬場の奥へと進みます。

馬上には、白い直垂姿の乗り手が、凛とした姿勢を保ちます。

旅のポイント:葵祭の中でも「走馬の儀」は、賀茂祭の原初の意味を伝える大切な儀式。賀茂の神の怒りを鎮めるために、全力疾走する馬のパワーを示し、生命の活力を示すもの。長い馬場のどこで見るかで、面白さには、差が出ます。

ミモロがいたのは、馬が走る最後の部分だったので、走りにブレーキが掛けられちょっと迫力不足。どうも馬場の中ほどが見物には、いい場所のようです。

しばらくすると、近くで赤い扇を掲げる人の姿に気づきました。

「なんだろ?」と思っていると

馬が走ってくる音が聞こえます。どうやらスターターの方だったようです。

「あ、来た!」と思った瞬間、馬は、ミモロの前を猛スピードで通過。

「よく見えなかった・・・」とミモロは目をパチクリ。

馬の速度は、速すぎて、あっという間に終わってしまいます。

走り終わった馬たちの姿しか見えないミモロでした。

「もう一度走ってほしいなぁ」その願いどおり、また馬は、スタート地点に戻ります。

「今度は、絶対、よーく見るの」ミモロは、じっと待ち構えます。

「なんとか見えた!」やっと満足したようです。

馬は、10回ほど、人々の前を走り抜けました。

「すごい迫力だったね。神さまもきっと楽しんだよね」

もちろんミモロも楽しめました。

下鴨神社でも「走馬の儀」もそろそろおしまい。

次々に馬が、ゆっくりと戻ってきました。

それと同時に、人々も移動は始めます。

「さぁ、次は、斎王代の行列を見に移動しなくちゃ」

ミモロたち一行は、まずは下鴨神社を離れ、

行列がやって来る北大路通を目指し、歩き始めました。

「ここもすごく人が多いね。前に進めないー」

本当に、その日の人出は、ものすごく、小さなミモロは、もう大変。

行列の見物には、それなりの準備と覚悟をお忘れなく。

「斉王代に会えるかなぁー」あまりの人の多いさに、ちょっと不安になるミモロです。

「お庭がきれい」方丈から臨む庭では、

「お庭がきれい」方丈から臨む庭では、