今年は東日本大震災の後、お酒の呑み方もずいぶん変わりました。個人的には年々、外で呑まなくなってきていたのですが、震災後はチャリティ目的の試飲会や交流会の機会も多かったことから、世間の家呑み派増加に反して積極的に外呑みしました。おかげで(仕事の減少もあって)家計は火の車ですが(苦笑)、この国に、日本酒という酒があってよかったなあと、改めてしみじみ噛み締めています。

先週も、そんな思いを強くする酒宴がありました。11月26(土)~27日(日)、福島県いわき市のまちづくり団体『四倉ふれあい市民会議』のみなさん14名が静岡へ来てくださり、上川陽子さんが世話人を務める『しずおか食と未来実現会議』のメンバーと交流を図ったのです。

震災から8カ月余り。い わきのみなさんが、静岡に足を運ぼうという気持ちになるまで元気を取り戻されたんだ・・・と考えるだけで、涙が出る思いでした。

わきのみなさんが、静岡に足を運ぼうという気持ちになるまで元気を取り戻されたんだ・・・と考えるだけで、涙が出る思いでした。

いわき市四倉。いわき市に合併する前は、太平洋に面した四倉町という面積63・73キロ平方メートル、人口1万5千人余りの自治体で、四倉海岸は広大な白浜が広がるいわき屈指のシーサイド。海水浴やサーフィンのメッカでもありました。7月最終土曜日には、青森県から譲り受けたねぶたを使った「四倉ねぶた」で盛り上がるそうです。

今年4月、初めて訪ねた四倉には、当然ながらそんな明るいシーサイドリゾートの面影はありませんでしたが、唯一、眼をひいたのは、半壊した道の駅の広場で、悠々と泳ぐ鯉のぼり。かろうじて残った屋根の下で、人々が物資を持ち寄り、隣近所の消息を確かめ合っていました。どんなに悲惨な状況下でも、生き残った人には三度のご飯が必要だし、生きるよすがが必要なんだという現実を、リアルに、目の当たりにしたのでした。詳しくはこちらをご参照ください。

上川陽子さんは震災3カ月目の6月11日に『しずおか食と未来実現会議』のメンバーを引き連れて炊き出し支援隊に行き(こちらを参照)、その後もずっと、静岡市内で街頭募金活動をして静岡の水を送り続けてきました。そんないきさつもあって、道の駅よつくら港の代表

佐藤雄二さんが、道の駅を運営するNPO法人よつくらぶの主力メンバーである『四倉ふれあい市民会議』のみなさんを連れてお礼に来てくださったのです。

今回初めて知ったのですが、道の駅よつくら港って、市民の力による民設民営の道の駅だったんです。国や自治体がハコを造って民間に運営を任せる・・・というのが定石だと思っていたので、ビックリしました。しかもオープンして1年ちょっとでこの震災。市民のみなさんの落胆ぶりはいかばかりかと想像します。・・・それでも、というかそれゆえに、自分たちが一から造ったという強い思いがバネになって、あの鯉のぼりを泳がせたんだろうと思います。・・・きっと。

佐藤さんからは、こんなチラシをいただきました。年明け1月に地鎮祭、春~初夏頃のリニューアルオープンを目指しておられるとのこと。改めてそのバイタリティに感動です。詳しくはこちらをご覧ください。

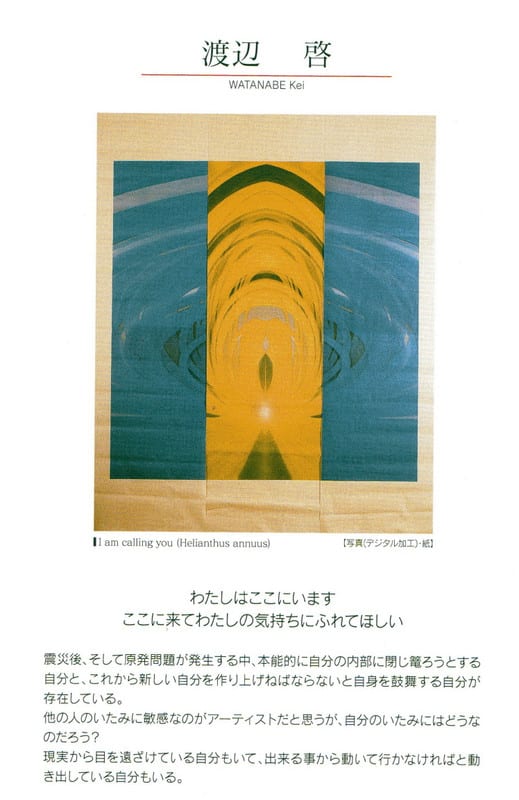

来静メンバーの中に、地元在住の画家・渡辺哲さんがいらして、9~10月にいわき市立美術館で『いま。つくりたいもの、伝えたいこと。』という展覧会があったことを教えてくださいました。いわきのアーティストやクリエイターが震災後に創った新作60点と全国から公募した平面作品200点を展示したそうです。

自信作だった道の駅よつくら港の壁絵を津波で流されたという渡辺さん。いただいた展覧会の図録には、こんな新作が紹介されていました。

静岡市内のビジネスホテルで開いた交流会では、まぐろのカマ、桜えびのかきあげ等を味わっていただき、地酒はホテル側が『正雪』『臥龍梅』『花の舞』を用意。福島からは『央』『ロ万(花泉)』『又兵衛』を差し入れていただきました。

なんでも私のブログを読んだ佐藤さんが、“ぜひ地酒交流を”と意気込んで来てくださったそうです。嬉しいですねえ

その後、青葉メインストリートのイルミネーションと青葉おでん街にご案内。威勢の良いおでん街の店のおばちゃんと、居合わせた大阪の若いカップルと大盛り上がりで、佐藤さんたちが福島から持ってきてくださった地酒『又兵衛』と静岡の地酒『天虹』&『お茶割り』を呑み干し、さらに3次会でMANDOにご案内して、『磯自慢』『喜久醉』を堪能していただきました。

MANDOの平井マネージャーが、いわきから来たと聞いて焼津のカツオのたたきをサービスしてくれたりして、本当にありがたかったです。最後まで残った3人でホテルのそばのビアパブで4次会。今年の外呑みでは一番呑んだ~って実感ながら、翌朝はきわめて爽快な目覚めでした。・・・私は至極楽しかったんだけど、四倉のみなさんは満足されたのかなあ

四倉のみなさんの踏ん張りはこれからです。酒にかこつけてでも、出来る限りのエールを送り続けたいと思っています。