第58期王座戦挑戦者決定戦は藤井猛が勝利し挑戦者となった。藤井は久々のタイトル挑戦。王座戦というと羽生が18期連続で獲得しており、タイトルの連続獲得記録を更新し続けている。羽生は1日制の棋戦、特に王座戦では強いが、誰が彼を止められるのだろう。

幼馴染とは何歳までに知り合った友達をいうのだろう?幼馴染は幼い頃に親しくしていた友人をいうが、「幼い」という言葉から判断して幼稚園を卒園する6歳頃までの友人をいうのが適切だと思う。しかし、対象となる年齢幅は広く小中学校の同級生でも幼馴染ということがある。場合によっては高校も?さすがに大学の同期を幼馴染とは言わないだろう。

例えば、紅の豚の主人公ポルコとヒロインのジーナは幼馴染といわれるが、子供の頃の回想シーンを見る限り彼らは少なくとも17歳以前に知り合っていたことはわかるが、それ以前の友人関係の描写はない。つまり、視聴者は彼らが17歳くらいから知り合いだったという理由で幼馴染といっている。

話がそれるが、子供の頃の回想シーンというのはポルコとジーナが一緒に飛行機で飛ぶシーンの事。ポルコの話によれば、飛行艇を初めて操縦したのは17歳の時らしいので、回想シーンは少なくとも17歳以降である。もっとも当該場面の彼らは私には12,3歳に見えるが。劇中で彼らは35,6歳なので、それから見れば17歳頃は子供といってよく、それを捉えて視聴者は幼馴染といっているのだろうが、「幼い」という語感から考えて幼馴染というのは不適切だと思う。

先にも述べたように、幼馴染は「幼い」という言葉の意味から考えて6歳くらいまでの友達を言うのが適切だと思うが、子供や児童という領域まで「幼い」の意味を広げたとしてもせいぜい小学校低学年である9歳くらいまでに知り合った友達を指すのが適切だと思う。

30代以降の人からみれば中高生の友達も古く、子供の頃からの友人といえるだろうけど。

例えば、紅の豚の主人公ポルコとヒロインのジーナは幼馴染といわれるが、子供の頃の回想シーンを見る限り彼らは少なくとも17歳以前に知り合っていたことはわかるが、それ以前の友人関係の描写はない。つまり、視聴者は彼らが17歳くらいから知り合いだったという理由で幼馴染といっている。

話がそれるが、子供の頃の回想シーンというのはポルコとジーナが一緒に飛行機で飛ぶシーンの事。ポルコの話によれば、飛行艇を初めて操縦したのは17歳の時らしいので、回想シーンは少なくとも17歳以降である。もっとも当該場面の彼らは私には12,3歳に見えるが。劇中で彼らは35,6歳なので、それから見れば17歳頃は子供といってよく、それを捉えて視聴者は幼馴染といっているのだろうが、「幼い」という語感から考えて幼馴染というのは不適切だと思う。

先にも述べたように、幼馴染は「幼い」という言葉の意味から考えて6歳くらいまでの友達を言うのが適切だと思うが、子供や児童という領域まで「幼い」の意味を広げたとしてもせいぜい小学校低学年である9歳くらいまでに知り合った友達を指すのが適切だと思う。

30代以降の人からみれば中高生の友達も古く、子供の頃からの友人といえるだろうけど。

第51期王位戦第2局は深浦康市が勝利し、1勝1敗となった。広瀬の連勝を許さなかったが、タイトルの獲得は容易ではない。今後もこの対局は注目している。

『福岡県久留米市で、成人しかたばこを買えないはずの顔認証自動販売機で、未成年者がたばこを購入していたことが朝日新聞の取材でわかった。たばこ自販機を管轄する財務省によると、認証ソフトの不具合が原因という。同様に、未成年が購入できる状態の自販機は全国に1千台以上あるとみられる。

久留米市中心部。食料品店の前に設置された顔認証方式のたばこ自販機で、自転車に乗った中学生らしき少年が立ち止まり、慣れた手つきで金を入れた。朝日新聞記者が注意すると、自販機のカメラを見つめていた少年は中学生だと認めたが、「親に頼まれただけ。この自販機は顔をしかめたら買える。だからここに来た」と説明した。 [1]』

数年前から導入されたたばこ自動販売機の顔認証システムだが、やはり性能は悪そうだ。顔認証の自動販売機を私はあまり見かけないけれど、カード等で買う形式でいないと未成年者の購入を防げないのかもしれない。そもそもどういう仕組みなのかよくわからないが。

未成年者は一律的に自動販売機での購入を規制するのが今のシステムの趣旨だが、認証システムの精度が上がらない限り上記の問題は解決しないかもしれない。すべてカード購入とかにすれば解決するのかもしれないが、たばこ業者としては販売打撃だろうし。

なかなか難しい問題だ。

参考

[1] asahi.com (2010.7.27)

久留米市中心部。食料品店の前に設置された顔認証方式のたばこ自販機で、自転車に乗った中学生らしき少年が立ち止まり、慣れた手つきで金を入れた。朝日新聞記者が注意すると、自販機のカメラを見つめていた少年は中学生だと認めたが、「親に頼まれただけ。この自販機は顔をしかめたら買える。だからここに来た」と説明した。 [1]』

数年前から導入されたたばこ自動販売機の顔認証システムだが、やはり性能は悪そうだ。顔認証の自動販売機を私はあまり見かけないけれど、カード等で買う形式でいないと未成年者の購入を防げないのかもしれない。そもそもどういう仕組みなのかよくわからないが。

未成年者は一律的に自動販売機での購入を規制するのが今のシステムの趣旨だが、認証システムの精度が上がらない限り上記の問題は解決しないかもしれない。すべてカード購入とかにすれば解決するのかもしれないが、たばこ業者としては販売打撃だろうし。

なかなか難しい問題だ。

参考

[1] asahi.com (2010.7.27)

25日、埼玉県秩父市で県の防災ヘリコプターが登山者を救助中に墜落し5人が死亡した事故はとても痛ましいものだった。なぜヘリコプターが墜落したのか原因追究中だ。救助ヘリが事故にあってしまうのはとても悲しい。

大相撲名古屋場所は横綱白鵬が3場所連続の全勝優勝を達成した。連勝も48連勝とした。来場所は千代の富士の連勝記録更新がかかる。それにしても白鵬は強い。

最近はとても暑い。熱中症や水の事故のニュースを聞きますが、みなさん気をつけてください。暑さに負けず、がんばりましょう。

横綱白鵬は45連勝し大鵬に並ぶ連勝記録を達成した。昭和以降で歴代3位となる。ぜひとも双葉山の69連勝更新を達成してほしい。白鵬の連勝記録は勝ち星だけ連続した連勝記録としては歴代3位。ただ、休みや預かり等の引き分けも含めた連勝記録となると、

(1位 谷風 98連勝) ※江戸、京都、大阪本場所を含めた連勝記録

1位 双葉山 69連勝

2位 谷風 63連勝 ※江戸本場所のみ

3位 梅ヶ谷(初代) 58連勝

4位 太刀山 56連勝

5位 千代の富士 53連勝

6位 大鵬 45連勝

6位 白鵬 45連勝 (更新中)

となる。白鵬が敬愛する双葉山の69連勝を更新することができるか?どこまで連勝が伸びるのか注目だ。しかし、さすがに谷風の98連勝の更新は無理だろう。

(1位 谷風 98連勝) ※江戸、京都、大阪本場所を含めた連勝記録

1位 双葉山 69連勝

2位 谷風 63連勝 ※江戸本場所のみ

3位 梅ヶ谷(初代) 58連勝

4位 太刀山 56連勝

5位 千代の富士 53連勝

6位 大鵬 45連勝

6位 白鵬 45連勝 (更新中)

となる。白鵬が敬愛する双葉山の69連勝を更新することができるか?どこまで連勝が伸びるのか注目だ。しかし、さすがに谷風の98連勝の更新は無理だろう。

金賢姫元北朝鮮工作員が来日し拉致被害者に対して「必ず生きています。希望を持って頑張ってください。」と伝えたらしいが、本当に生きているのか?私は少なくとも確証はないと思う。適当に希望を持たせるようなことを言って被害者を騙すのは許せない。

例えば末期がんで助からない患者が宗教をやると、たまに牧師等の宗教家が「信じれば必ず救われます。」などと嘘を言うが、こういう事を私は許せない。苦しんでいる人が「神様を信じれば救われる。」「信仰すれば救われる。」と思い信仰して、苦しみから逃れられるはずがない。苦しくてたまらない人に向かって「信じれば救われる。」なんて本気でいったら、「バカな事を言うな!」といって怒鳴られるだろう。

真剣に悩み苦しんで精神的にボロボロになっている人に対して、適当な嘘をいって救われるかのように装うことは、その人を非常にバカにしているし、心を踏みにじっている。

金賢姫元北朝鮮工作員が来てどれほどのことがわかるのかわからないが、たいした確証もないのに適当な事を言わないでほしいと思う。

例えば末期がんで助からない患者が宗教をやると、たまに牧師等の宗教家が「信じれば必ず救われます。」などと嘘を言うが、こういう事を私は許せない。苦しんでいる人が「神様を信じれば救われる。」「信仰すれば救われる。」と思い信仰して、苦しみから逃れられるはずがない。苦しくてたまらない人に向かって「信じれば救われる。」なんて本気でいったら、「バカな事を言うな!」といって怒鳴られるだろう。

真剣に悩み苦しんで精神的にボロボロになっている人に対して、適当な嘘をいって救われるかのように装うことは、その人を非常にバカにしているし、心を踏みにじっている。

金賢姫元北朝鮮工作員が来てどれほどのことがわかるのかわからないが、たいした確証もないのに適当な事を言わないでほしいと思う。

非常に人気の高いブログは1日に数千のアクセス数があるけど、どうやればそれだけのアクセス数を獲得できるのかよくわからない。

周知の通り現在は大相撲界の野球賭博汚染のためNHKで名古屋場所の生テレビ放送をやっていない。しかし、goo大相撲で名古屋場所の生中継をやっている。テレビの生放送がないため、インターネットの生動画中継はすごい人気だそうだ。

これほど不祥事が続いても大相撲を見たいと思う人はたくさんいる。さすが大相撲は伝統スポーツだ。根強い人気といえるだろう。今場所はお客さんに喜んでもらうためか真っ向勝負の取り組みが多いらしい。

相撲が人気なのは、時代を超えた普遍的な面白さがあるからに違いない。

これほど不祥事が続いても大相撲を見たいと思う人はたくさんいる。さすが大相撲は伝統スポーツだ。根強い人気といえるだろう。今場所はお客さんに喜んでもらうためか真っ向勝負の取り組みが多いらしい。

相撲が人気なのは、時代を超えた普遍的な面白さがあるからに違いない。

以前にある中学生と話をしたときに「3÷0 = 0」と答えた人がいた。なぜ答えが0なのかと尋ねると「小学生の時に割算に0があるときは、答えは0になると習った。」と答えた。

教員や塾の講師はおそらくそういった間違った教え方をしないだろうが、おそらくその中学生の親や上の兄弟がそういう間違った教え方をしたのだと思う。確かに「0÷1」のように割られる数が0の場合は割る数が0以外のどんな数でも答えは0になる。おそらくその性質から「割算に0があるときは、答えは0になる。」と間違って教えたのだろう。正確には「割算で割られる数が0で割る数が0以外の場合は答えは0になる。」だ。

しかし、上記のように考えることなく答えを出すためのルールだけ教えるのは考える力を育てる上では間違っている。学問は答えが出て点数がとれればよいというものではない。きちんと原理を正しく教えないと教育上も害悪となる。上の中学生は「3÷0 = 0」がおかしいと思わず、自力で答えを出すこともできなかったが、答えを出すためだけの暗記に頼ると考える力がまるで育たない。

「3÷0 = 0」がおかしい理由は簡単だ。「では0×0 = 3か?」と問えばよい。無論0×0=0であり、3ではない。3÷0 とは0に掛けて3になる数を答えよということだが、0にどんな数をかけても0であり3にはならないのだから、「そんな数はない。」というのが答えだ。

もっと原始的に考えると、「りんご3個を皿0枚の上に等しく置くようにするには1皿あたり何個りんごを置けばよいか?」ということだ。そもそも皿がないならりんごを置き様がない。従って答えは「求める数はない。」となる。

あるいは次のような考えもできる。3÷0は「全部で3個あるりんごを1袋0個として袋につめると、全部で何袋になるか?」ということだ。1袋に全くりんごが入っていないのだから、何袋集めてもりんごは0個であり、3個にはなりっこない。従って答えは「求める数はない。」となる。

具体的な問題に置き換えなくても『0にどんな数をかけても0であり3にはならないのだから、3÷0は実行できない。』と簡単にわかるだろう。割算とはそもそもどういうものかという基本がきちんとわかっていれば、簡単にわかることだ。

答えを出して点数をとるためだけの暗記にはしるのではなく、きちんと基本をおさえた学習をすべきである。

教員や塾の講師はおそらくそういった間違った教え方をしないだろうが、おそらくその中学生の親や上の兄弟がそういう間違った教え方をしたのだと思う。確かに「0÷1」のように割られる数が0の場合は割る数が0以外のどんな数でも答えは0になる。おそらくその性質から「割算に0があるときは、答えは0になる。」と間違って教えたのだろう。正確には「割算で割られる数が0で割る数が0以外の場合は答えは0になる。」だ。

しかし、上記のように考えることなく答えを出すためのルールだけ教えるのは考える力を育てる上では間違っている。学問は答えが出て点数がとれればよいというものではない。きちんと原理を正しく教えないと教育上も害悪となる。上の中学生は「3÷0 = 0」がおかしいと思わず、自力で答えを出すこともできなかったが、答えを出すためだけの暗記に頼ると考える力がまるで育たない。

「3÷0 = 0」がおかしい理由は簡単だ。「では0×0 = 3か?」と問えばよい。無論0×0=0であり、3ではない。3÷0 とは0に掛けて3になる数を答えよということだが、0にどんな数をかけても0であり3にはならないのだから、「そんな数はない。」というのが答えだ。

もっと原始的に考えると、「りんご3個を皿0枚の上に等しく置くようにするには1皿あたり何個りんごを置けばよいか?」ということだ。そもそも皿がないならりんごを置き様がない。従って答えは「求める数はない。」となる。

あるいは次のような考えもできる。3÷0は「全部で3個あるりんごを1袋0個として袋につめると、全部で何袋になるか?」ということだ。1袋に全くりんごが入っていないのだから、何袋集めてもりんごは0個であり、3個にはなりっこない。従って答えは「求める数はない。」となる。

具体的な問題に置き換えなくても『0にどんな数をかけても0であり3にはならないのだから、3÷0は実行できない。』と簡単にわかるだろう。割算とはそもそもどういうものかという基本がきちんとわかっていれば、簡単にわかることだ。

答えを出して点数をとるためだけの暗記にはしるのではなく、きちんと基本をおさえた学習をすべきである。

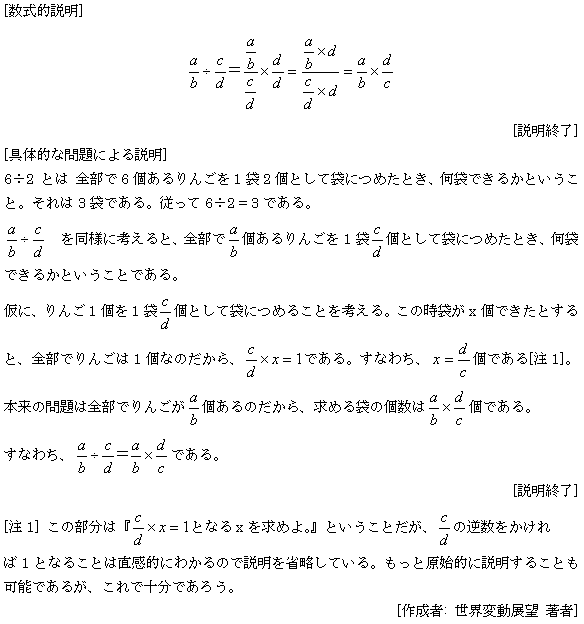

「分数の割算は割る数の分子と分母をひっくりかえしてかければよいのはなぜ?」と昔誰かから質問されたことがある。今回はそれを説明してみたい。

説明すると上のようになる。ほとんどの人は割る数の逆数をかければ計算できる理由を気にしていないだろう。重要なのはきちんと計算できることだからだ。だから、きちんと説明しろといわれるとなかなかできないかもしれない。

本当は文章だけでなく図を入れると直感がはたらいてもっとわかりやすくなるのだろうが、そこまで手間をかけなかったのはご容赦願いたい。教科書にはきちんと説明があるので、私の説明よりそちらを見た方がいいのかもしれない。

私は文字を用いて一般的なケースを説明したが、具体的な数値で考えてもわかるかもしれない。例えば 6÷(1/2) はりんご6個を1袋1/2個として袋につめたとき、何袋できるかということだが、6×2 = 12 個とすぐわかるだろう。いくつかの数値で考えれば、ある数で割ることはその数の逆数をかけることと同じであることに気がつくだろう。

上の説明がわかりやすいかわからないが、読者の疑問の解決になれば幸いである。

先日ノートの事を帳面と呼ぶ小学生を見て少し驚いた。珍しい呼び方だからだ。通常はノートと呼ぶことが多いだろう。おそらく統計をとれば、8,9割の人は帳面といわずノートと言うだろう。

帳面という言葉は80代くらいの年配の人が使うことが多い。おそらく戦時中の教育は外来語をできるだけ使わないで行われていたのだろう。戦時中は野球のストライク、ボールでさえ、よし、だめ、等と言われていたらしい。

だから、私はノートのことを帳面と呼ぶ人をみると1930年代生まれの老人のイメージが出てくるので、子供がノートのことを帳面と呼ぶのをみると少し違和感がある。思えば、年配の人はD,Tも「ディー」、「ティー」といわず、「デー」、「テー」という。

言葉は世代ごとに特有の読み方がある。

帳面という言葉は80代くらいの年配の人が使うことが多い。おそらく戦時中の教育は外来語をできるだけ使わないで行われていたのだろう。戦時中は野球のストライク、ボールでさえ、よし、だめ、等と言われていたらしい。

だから、私はノートのことを帳面と呼ぶ人をみると1930年代生まれの老人のイメージが出てくるので、子供がノートのことを帳面と呼ぶのをみると少し違和感がある。思えば、年配の人はD,Tも「ディー」、「ティー」といわず、「デー」、「テー」という。

言葉は世代ごとに特有の読み方がある。

将棋のフリークラス棋士の引退規定が変更になった。前は順位戦のクラスと年齢を基準に引退を決めていたが、今回から新しく条件を満たせば該当棋戦に限り出場できる。例えば「竜王戦は 4組以上に在籍、5組の棋士は2年間に限り参加できる。」という条件になっている。そのため、引退の年齢に達してもその条件を満たせば竜王戦に限り次年度以降も参加できる。

棋士の引退や昇段、順位などは順位戦を基準に決められていたし、今後も基本は変わらない。しかし、順位戦とその他の棋戦で引退規定に差があるのは均衡を失するのかもしれない。順位戦は名人戦の予選だが、順位戦ではC級2組から陥落したが、竜王戦では最上位の1組だという棋士はこれまでの規定では引退年齢を超えていれば引退しなければならなかった。それは均衡を失するだろう。

今回の改正はそれを正した点でよいと思う。

棋士の引退や昇段、順位などは順位戦を基準に決められていたし、今後も基本は変わらない。しかし、順位戦とその他の棋戦で引退規定に差があるのは均衡を失するのかもしれない。順位戦は名人戦の予選だが、順位戦ではC級2組から陥落したが、竜王戦では最上位の1組だという棋士はこれまでの規定では引退年齢を超えていれば引退しなければならなかった。それは均衡を失するだろう。

今回の改正はそれを正した点でよいと思う。