ややごぶさたしてしまいました。

というか、もう前回の更新から1ヵ月半も経ってしまったのですね。学校が6月1日から再開していました。私は3年生の担任ですが、みんな元気で、楽しそうで、休む生徒もほとんどおらず、みんな学校が好きなのかなあと思わされます。3年生は本当に残された時間が少なくなってしまいましたから、一日一日を大切に、高校生としての日々を愛おしんでもらいたいと思います。

そんなわけで、春からブログを使って3年生の授業の内容を説明してきたのですが、学校で授業ができるようになったので、授業に即した内容の更新はすみませんがストップさせていただきます。学校が本格的に始まると、やはり時間がなくなって、こちらの更新がなかなかできなくなってしまいます。

もともと月1回も更新できるかなというペースでした。自分が書きたい、過去のまだアップしていない話題などを書かせてもらおうかと思います。

日本史の授業は今年から新しい2年生も担当するようになり、このブログも紹介させてもらいました。もともとの趣旨は授業で話しました。特に、教科書は文字ばかりで無味乾燥、記憶に残りにくいので、こういったブログの記事も読んで教科書の事項を印象に残してほしいと思うわけです。幕末に教科書に出てくる天理教に関する記事を授業で紹介したところ、さっそく見つけた関連の動画を教えてくれた生徒もいました。

過去の記事

「驚き・不思議の宗教都市・天理」

大人の方々も読みに来てくださっているので、最近は、誰に向けて書いているのかわからなくなってきました。すみません。とりあえず私が書きたいことを書かせていただきます。

今日は、終末期古墳の一例ともいえる、安倍文殊院(奈良県桜井市)の「文殊院西古墳」について紹介します。

もろもろ関係者の大学入試の合格祈願も兼ねて、2019年1月に安倍文殊院に行った時の写真です。この時は、京都の白峯神宮、晴明神社、奈良の當麻寺もあわせて東京から日帰りで巡ったという強行軍でした。

安倍文殊院の過去の記事はこちら

「センター試験前日。出題分野を予想してみる。」

安倍文殊院は広く、その敷地内にある「文殊院西古墳」は、飛鳥時代に造られたもので、国指定特別史跡となっています。

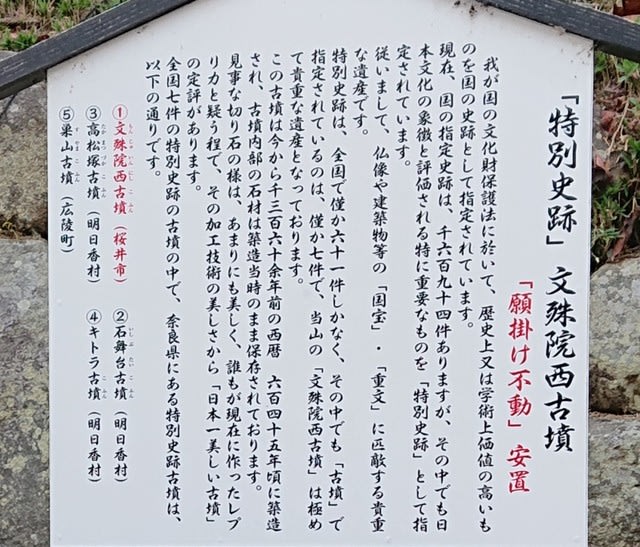

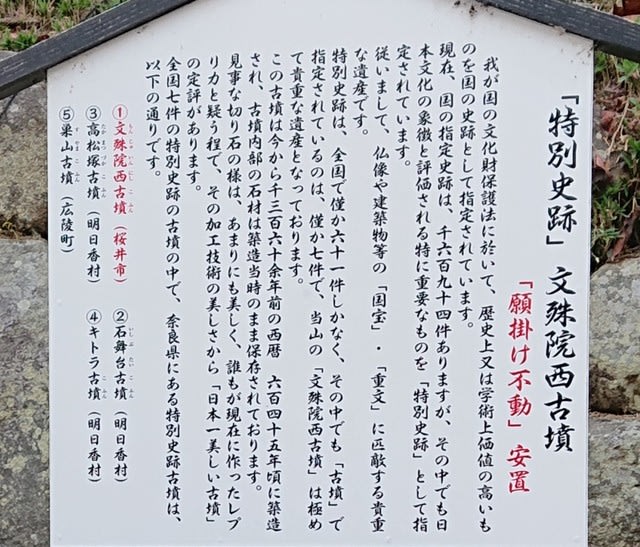

この特別史跡というものは、全国で61件しかなく、そのうち古墳で指定されているのは7件しかない、その一つがこの「文殊院西古墳」なのです。そんなにすごい古墳なのか?と、現地で見るまで存在すら知りませんでした。

解説の看板によると、「築造技術における古墳内部の美しさは日本一の定評がある。」とのこと。

入ってみて、とにかく石組みが美しくて驚きました。スパッと切られた石がぴったりとはめ込まれていました。天井の石は15㎡の1枚岩で「その巨大さに唖然とするばかりである。」とのこと。天井の写真をよく撮ってこなくてすみません。1300年前に造られたとは思えないような、すばらしい技術です。

「この古墳は、当山を創建した大化改新の左大臣、安倍倉梯麻呂公の墓と伝えられている。」つまり教科書では安倍内麻呂という名前で出てくる人物です。7世紀頃の古墳ということになりますか。

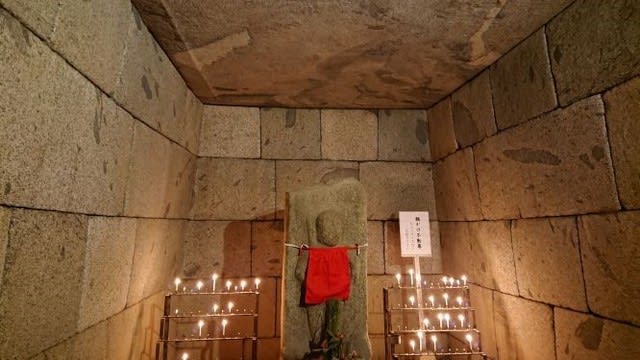

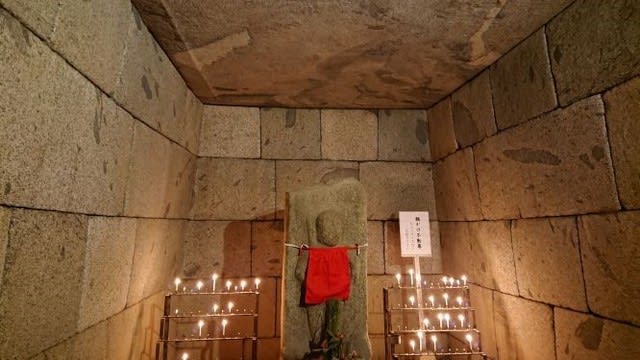

平安時代に弘法大師が造ったという「願掛け不動」がまつられ、ろうそくで明るく灯された古墳内部はあたたかな雰囲気を感じました。

全国で7件しかない古墳の特別史跡のうち、5件が奈良にあり、それは、この古墳の他、石舞台古墳、高松塚古墳、キトラ古墳、巣山古墳とのことです。

そうそうたる古墳たちですが、巣山古墳だけが私はよくわかりません。特別史跡になるくらいですから、すごいものを秘めているのでしょう。今日は余裕がないので、今後調べてみます。

さて、来週から考査が始まります。本当ならば東京オリンピックが開催されるはずのこの時期でしたが・・・コロナの感染は拡大していますが、このまま突き進むならば、無事に考査を終え、梅雨も明け、部活も無事再開できることを願いたいと思います。

東京に暮らす者にとっては、コロナにかかるのは流れ弾に当たるようなものでしょうか。私はインフルエンザにもかかったことがないのですが、果たして逃れられるものなのか、どうなのか?

生徒の皆さんは、試験期間中はステイホームで勉強するのが一番安全ですね。がんばってください!

というか、もう前回の更新から1ヵ月半も経ってしまったのですね。学校が6月1日から再開していました。私は3年生の担任ですが、みんな元気で、楽しそうで、休む生徒もほとんどおらず、みんな学校が好きなのかなあと思わされます。3年生は本当に残された時間が少なくなってしまいましたから、一日一日を大切に、高校生としての日々を愛おしんでもらいたいと思います。

そんなわけで、春からブログを使って3年生の授業の内容を説明してきたのですが、学校で授業ができるようになったので、授業に即した内容の更新はすみませんがストップさせていただきます。学校が本格的に始まると、やはり時間がなくなって、こちらの更新がなかなかできなくなってしまいます。

もともと月1回も更新できるかなというペースでした。自分が書きたい、過去のまだアップしていない話題などを書かせてもらおうかと思います。

日本史の授業は今年から新しい2年生も担当するようになり、このブログも紹介させてもらいました。もともとの趣旨は授業で話しました。特に、教科書は文字ばかりで無味乾燥、記憶に残りにくいので、こういったブログの記事も読んで教科書の事項を印象に残してほしいと思うわけです。幕末に教科書に出てくる天理教に関する記事を授業で紹介したところ、さっそく見つけた関連の動画を教えてくれた生徒もいました。

過去の記事

「驚き・不思議の宗教都市・天理」

大人の方々も読みに来てくださっているので、最近は、誰に向けて書いているのかわからなくなってきました。すみません。とりあえず私が書きたいことを書かせていただきます。

今日は、終末期古墳の一例ともいえる、安倍文殊院(奈良県桜井市)の「文殊院西古墳」について紹介します。

もろもろ関係者の大学入試の合格祈願も兼ねて、2019年1月に安倍文殊院に行った時の写真です。この時は、京都の白峯神宮、晴明神社、奈良の當麻寺もあわせて東京から日帰りで巡ったという強行軍でした。

安倍文殊院の過去の記事はこちら

「センター試験前日。出題分野を予想してみる。」

安倍文殊院は広く、その敷地内にある「文殊院西古墳」は、飛鳥時代に造られたもので、国指定特別史跡となっています。

この特別史跡というものは、全国で61件しかなく、そのうち古墳で指定されているのは7件しかない、その一つがこの「文殊院西古墳」なのです。そんなにすごい古墳なのか?と、現地で見るまで存在すら知りませんでした。

解説の看板によると、「築造技術における古墳内部の美しさは日本一の定評がある。」とのこと。

入ってみて、とにかく石組みが美しくて驚きました。スパッと切られた石がぴったりとはめ込まれていました。天井の石は15㎡の1枚岩で「その巨大さに唖然とするばかりである。」とのこと。天井の写真をよく撮ってこなくてすみません。1300年前に造られたとは思えないような、すばらしい技術です。

「この古墳は、当山を創建した大化改新の左大臣、安倍倉梯麻呂公の墓と伝えられている。」つまり教科書では安倍内麻呂という名前で出てくる人物です。7世紀頃の古墳ということになりますか。

平安時代に弘法大師が造ったという「願掛け不動」がまつられ、ろうそくで明るく灯された古墳内部はあたたかな雰囲気を感じました。

全国で7件しかない古墳の特別史跡のうち、5件が奈良にあり、それは、この古墳の他、石舞台古墳、高松塚古墳、キトラ古墳、巣山古墳とのことです。

そうそうたる古墳たちですが、巣山古墳だけが私はよくわかりません。特別史跡になるくらいですから、すごいものを秘めているのでしょう。今日は余裕がないので、今後調べてみます。

さて、来週から考査が始まります。本当ならば東京オリンピックが開催されるはずのこの時期でしたが・・・コロナの感染は拡大していますが、このまま突き進むならば、無事に考査を終え、梅雨も明け、部活も無事再開できることを願いたいと思います。

東京に暮らす者にとっては、コロナにかかるのは流れ弾に当たるようなものでしょうか。私はインフルエンザにもかかったことがないのですが、果たして逃れられるものなのか、どうなのか?

生徒の皆さんは、試験期間中はステイホームで勉強するのが一番安全ですね。がんばってください!