今日が東京大空襲の日、明日が東日本大震災の日、ということで、多くの犠牲者・被災者に思いをはせる夕べでもあります。今現在が平和で、穏やかに、今日も自分のやりたいことをやれるそんな一日に感謝して、引き続きの記事をアップしていきたいと思います。

前回の記事が学内実習の3回目、「考古資料A・B」でした(2016年10 月2日)。

その次が、4回目の学内実習「梱包実習A・B」でした(10月16日)。

この年は、秋に4回も奈良に行くことができたのです。秋の奈良は、まさに「柿食えば・・・」的な風情があって、よかったですねえ。

10月16日の実習の前日15日から奈良に入り、やったことは、時節柄、藤原京跡のコスモス畑を見たい、ということで、レンタサイクルを借りて走り回って来ました。それから、石上神宮のある天理市で「ふるまつり」を見ました。これらについては、あまりにも今と季節がかけ離れていて風情がないので、秋になったら書くことにします。

そういうわけで、実習のことをとにかく簡単に書かせていただきます。

講師は、クロネコヤマトの方でした。考古遺物や仏像などを運ぶ専門的なお仕事をされているようでした。

「梱包実習A」実習記録を読み返すと、まず書いてあることが、

「作業時の心構え」として、

「学芸員は、この世に一つしかないものを扱うので、失敗は許されない。」

そのとおりですね。

梱包資材について、「綿枕」と呼ぶのはクロネコヤマト、「綿蒲団」は日通の呼び方だそうです。綿枕を作る作業もまずやりました。樹脂綿を平たく切り離し、薄葉紙(うすようし)という紙で包みます。この綿枕で梱包をします。

樹脂綿を切り離したところ

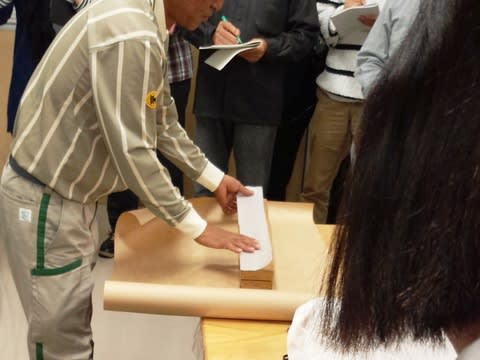

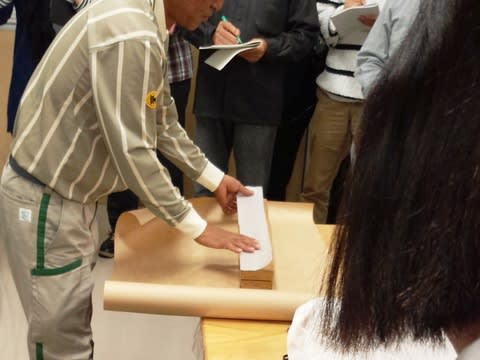

薄葉紙で包んで完成した綿枕

講師の方がお手本として梱包したり、我々も少し実践してみたり、とにかくいろいろなものを包みました。

土器を包みました。

鏡を包みました。

勾玉のネックレスを包みました。

掛け軸を包みました。

仏像の手を包みました。

仏像の頭部を包みました。

クロネコヤマトさんは、さすがプロ、というお仕事ぶりでした。こういう美術品等の運搬の仕事は、クロネコさんと日通さんくらいしかやっていないのだったかな?

6尺の仏像1体を一日がかりで梱包することもあるとのことです。東京にも毎年のように奈良から貴重な仏像が展覧会のためにわざわざ来てくださって、本当は動かさない方がいいのに、こうした膨大な労力がかけられていることがわかり、そうした陰のご苦労を感じながら、ありがたく拝見させていただこうと思いました。

帰りの新幹線の車中でのお弁当。

「京都牛膳」というお弁当が結構好きなのですが、売り切れていたので、ちょっと値段が高めですが買った、近江牛ハンバーグ弁当。かなりおいしかったです。

今日はこんなところで。

前回の記事が学内実習の3回目、「考古資料A・B」でした(2016年10 月2日)。

その次が、4回目の学内実習「梱包実習A・B」でした(10月16日)。

この年は、秋に4回も奈良に行くことができたのです。秋の奈良は、まさに「柿食えば・・・」的な風情があって、よかったですねえ。

10月16日の実習の前日15日から奈良に入り、やったことは、時節柄、藤原京跡のコスモス畑を見たい、ということで、レンタサイクルを借りて走り回って来ました。それから、石上神宮のある天理市で「ふるまつり」を見ました。これらについては、あまりにも今と季節がかけ離れていて風情がないので、秋になったら書くことにします。

そういうわけで、実習のことをとにかく簡単に書かせていただきます。

講師は、クロネコヤマトの方でした。考古遺物や仏像などを運ぶ専門的なお仕事をされているようでした。

「梱包実習A」実習記録を読み返すと、まず書いてあることが、

「作業時の心構え」として、

「学芸員は、この世に一つしかないものを扱うので、失敗は許されない。」

そのとおりですね。

梱包資材について、「綿枕」と呼ぶのはクロネコヤマト、「綿蒲団」は日通の呼び方だそうです。綿枕を作る作業もまずやりました。樹脂綿を平たく切り離し、薄葉紙(うすようし)という紙で包みます。この綿枕で梱包をします。

樹脂綿を切り離したところ

薄葉紙で包んで完成した綿枕

講師の方がお手本として梱包したり、我々も少し実践してみたり、とにかくいろいろなものを包みました。

土器を包みました。

鏡を包みました。

勾玉のネックレスを包みました。

掛け軸を包みました。

仏像の手を包みました。

仏像の頭部を包みました。

クロネコヤマトさんは、さすがプロ、というお仕事ぶりでした。こういう美術品等の運搬の仕事は、クロネコさんと日通さんくらいしかやっていないのだったかな?

6尺の仏像1体を一日がかりで梱包することもあるとのことです。東京にも毎年のように奈良から貴重な仏像が展覧会のためにわざわざ来てくださって、本当は動かさない方がいいのに、こうした膨大な労力がかけられていることがわかり、そうした陰のご苦労を感じながら、ありがたく拝見させていただこうと思いました。

帰りの新幹線の車中でのお弁当。

「京都牛膳」というお弁当が結構好きなのですが、売り切れていたので、ちょっと値段が高めですが買った、近江牛ハンバーグ弁当。かなりおいしかったです。

今日はこんなところで。