2016.8.18~19

**絶景を求め、目指せ鏡平 へ!**

2016.8.18(木)

**車中泊・絶景を求め鏡平へ**

台風第7号の進路にやきもきしていたが、17日夜には北海道に進み、関東から遠ざかった。台風一過の青空を期待し、所期の計画とおり、北アルプスの代表格、槍ヶ岳、穂高岳を眺めに鏡平(標高2,300m)、弓折岳(2,588m)に出かけた。■アクセス(マイカー)

相模原愛川IC~八王子JCT(圏央道)~岡谷JCT(中央道)~松本IC(長野道)~国道158号~(平湯)~国道471号~(栃尾)~県道475号~新穂高温泉・無料駐車場

■自宅出発(P4:00)

中央道・八ヶ岳PA付近から雷雨に見舞れ、ワイパーを作動させた運転が安房トンネルまで続く。

■夕食タイムは諏訪湖PAにて、カツ丼(750円)を食べる。前回同様ここの食堂はマズイ。窓越しに見る諏訪湖はガスって、よく見えない。

■新穂高温泉無料駐車場到着(21:00)。すでに駐車場は9割埋まっていました。周囲は暗くて、よく分からない。■寝酒して、早々と車中泊。

■新穂高温泉無料駐車場到着(21:00)。すでに駐車場は9割埋まっていました。周囲は暗くて、よく分からない。■寝酒して、早々と車中泊。 【19日の行程】曇り、時々晴れ

【19日の行程】曇り、時々晴れ

「無料駐車場」~「笠新道登山口」~「わさび平小屋」~「小池新道登山口」~「秩父沢出合 」~「シシウドが原 」~「鏡平山荘」

■起床・朝食

■起床・朝食

■明るくなって周囲を見回すと・・

■明るくなって周囲を見回すと・・

■高山市奥飛騨温泉郷神坂の「新穂高登山指導センター」前を通り、橋を渡る。

■高山市奥飛騨温泉郷神坂の「新穂高登山指導センター」前を通り、橋を渡る。

■出発~新穂高温泉のゲートの脇を通り、左俣谷の左岸にある傾斜の緩い林道を登る。

■出発~新穂高温泉のゲートの脇を通り、左俣谷の左岸にある傾斜の緩い林道を登る。 ■お助け風(風穴)~冷たい風が吹きぬけるお助け風があります。夏でも温度が一定の地下水で冷やされた空気が噴き出してくるようで、ひんやりとした風はなかなか気持ちの良いものです。

■お助け風(風穴)~冷たい風が吹きぬけるお助け風があります。夏でも温度が一定の地下水で冷やされた空気が噴き出してくるようで、ひんやりとした風はなかなか気持ちの良いものです。 ■笠新道登山口から10分ほどで「わさび平小屋」に到着。小屋の前はベンチやテーブルが置かれた休憩場所となっています。

■笠新道登山口から10分ほどで「わさび平小屋」に到着。小屋の前はベンチやテーブルが置かれた休憩場所となっています。

■わさび平小屋から5分ほどで林道を進むと立派なブナ林が…秋の紅葉は素晴らしいだろう。

■わさび平小屋から5分ほどで林道を進むと立派なブナ林が…秋の紅葉は素晴らしいだろう。

■低木帯の中やゴーロ帯を越えれば、大ノマ岳を削って流れる「秩父沢」です。多くの登山者がザック下ろし、体を休めています。

■低木帯の中やゴーロ帯を越えれば、大ノマ岳を削って流れる「秩父沢」です。多くの登山者がザック下ろし、体を休めています。 ■「チボ岩」と呼ばれるゴーロ帯を越え、低木帯に入り、再びゴーロ帯を進みます。

■「チボ岩」と呼ばれるゴーロ帯を越え、低木帯に入り、再びゴーロ帯を進みます。 ■ゴーロ帯を抜けた周辺は、イタドリが多く自生しする平原が広がり「イタドリヶ原」と呼ばれています。

■ゴーロ帯を抜けた周辺は、イタドリが多く自生しする平原が広がり「イタドリヶ原」と呼ばれています。  ■低木帯を抜けると展望が開け、広範囲に渡ってミヤマシシウドが群生する「シシウドヶ原」です。

■低木帯を抜けると展望が開け、広範囲に渡ってミヤマシシウドが群生する「シシウドヶ原」です。

■熊の踊り場

■熊の踊り場 ■木道を進み、小高い丘を越えると鏡平(標高2,300m)です。

■木道を進み、小高い丘を越えると鏡平(標高2,300m)です。 この一帯は沼が点在した平坦地、その中でも鏡池に写る槍ヶ岳や穂高岳の絶景を求め多くの登山者が訪れています。

この一帯は沼が点在した平坦地、その中でも鏡池に写る槍ヶ岳や穂高岳の絶景を求め多くの登山者が訪れています。

■鏡平に到着すると、ひょうたん池の畔に建つのが今宵の寝床「鏡平山荘」です。暑さで汗だく到着、妻もヘロヘロ状態。個室希望したところ〝空き〟あり、宿泊手続きを済ませます。

■鏡平に到着すると、ひょうたん池の畔に建つのが今宵の寝床「鏡平山荘」です。暑さで汗だく到着、妻もヘロヘロ状態。個室希望したところ〝空き〟あり、宿泊手続きを済ませます。

■缶ビールで乾杯!後、屋外テーブルにて昼食タイム

■缶ビールで乾杯!後、屋外テーブルにて昼食タイム

■修理工事が始まった〝鏡池〟展望台にて、槍ヶ岳や穂高連峰を見上げるも上方は雲に隠れ全容は見えず。突然に雨雲が発生して小雨が降りだしたりして天気が安定しない。

■修理工事が始まった〝鏡池〟展望台にて、槍ヶ岳や穂高連峰を見上げるも上方は雲に隠れ全容は見えず。突然に雨雲が発生して小雨が降りだしたりして天気が安定しない。

突然の雨で登山者が屋外テーブルからいなくなった。

突然の雨で登山者が屋外テーブルからいなくなった。 ■登山道で咲いていた花

■登山道で咲いていた花

■夕食タイム~食堂のテーブルには、おかずは席に用意されて、ご飯とみそ汁はお代わり自由で、ここのテーブルから自分で持ってきます。いい歳をした団体ツアー客が騒々しい。食事くらいは静かにしてもらいたい。個室は別館1号室、三人分のスペースがあり、布団も三人分置かれています。我々の年代になると個室に限る。

■夕食タイム~食堂のテーブルには、おかずは席に用意されて、ご飯とみそ汁はお代わり自由で、ここのテーブルから自分で持ってきます。いい歳をした団体ツアー客が騒々しい。食事くらいは静かにしてもらいたい。個室は別館1号室、三人分のスペースがあり、布団も三人分置かれています。我々の年代になると個室に限る。

**絶景を求め、目指せ鏡平 へ!**

2016.8.18(木)

**車中泊・絶景を求め鏡平へ**

台風第7号の進路にやきもきしていたが、17日夜には北海道に進み、関東から遠ざかった。台風一過の青空を期待し、所期の計画とおり、北アルプスの代表格、槍ヶ岳、穂高岳を眺めに鏡平(標高2,300m)、弓折岳(2,588m)に出かけた。■アクセス(マイカー)

相模原愛川IC~八王子JCT(圏央道)~岡谷JCT(中央道)~松本IC(長野道)~国道158号~(平湯)~国道471号~(栃尾)~県道475号~新穂高温泉・無料駐車場

■自宅出発(P4:00)

中央道・八ヶ岳PA付近から雷雨に見舞れ、ワイパーを作動させた運転が安房トンネルまで続く。

■夕食タイムは諏訪湖PAにて、カツ丼(750円)を食べる。前回同様ここの食堂はマズイ。窓越しに見る諏訪湖はガスって、よく見えない。

■新穂高温泉無料駐車場到着(21:00)。すでに駐車場は9割埋まっていました。周囲は暗くて、よく分からない。■寝酒して、早々と車中泊。

■新穂高温泉無料駐車場到着(21:00)。すでに駐車場は9割埋まっていました。周囲は暗くて、よく分からない。■寝酒して、早々と車中泊。 【19日の行程】曇り、時々晴れ

【19日の行程】曇り、時々晴れ「無料駐車場」~「笠新道登山口」~「わさび平小屋」~「小池新道登山口」~「秩父沢出合 」~「シシウドが原 」~「鏡平山荘」

■起床・朝食

■起床・朝食

■明るくなって周囲を見回すと・・

■明るくなって周囲を見回すと・・

■高山市奥飛騨温泉郷神坂の「新穂高登山指導センター」前を通り、橋を渡る。

■高山市奥飛騨温泉郷神坂の「新穂高登山指導センター」前を通り、橋を渡る。

■出発~新穂高温泉のゲートの脇を通り、左俣谷の左岸にある傾斜の緩い林道を登る。

■出発~新穂高温泉のゲートの脇を通り、左俣谷の左岸にある傾斜の緩い林道を登る。 ■お助け風(風穴)~冷たい風が吹きぬけるお助け風があります。夏でも温度が一定の地下水で冷やされた空気が噴き出してくるようで、ひんやりとした風はなかなか気持ちの良いものです。

■お助け風(風穴)~冷たい風が吹きぬけるお助け風があります。夏でも温度が一定の地下水で冷やされた空気が噴き出してくるようで、ひんやりとした風はなかなか気持ちの良いものです。 ■笠新道登山口から10分ほどで「わさび平小屋」に到着。小屋の前はベンチやテーブルが置かれた休憩場所となっています。

■笠新道登山口から10分ほどで「わさび平小屋」に到着。小屋の前はベンチやテーブルが置かれた休憩場所となっています。

■わさび平小屋から5分ほどで林道を進むと立派なブナ林が…秋の紅葉は素晴らしいだろう。

■わさび平小屋から5分ほどで林道を進むと立派なブナ林が…秋の紅葉は素晴らしいだろう。

■低木帯の中やゴーロ帯を越えれば、大ノマ岳を削って流れる「秩父沢」です。多くの登山者がザック下ろし、体を休めています。

■低木帯の中やゴーロ帯を越えれば、大ノマ岳を削って流れる「秩父沢」です。多くの登山者がザック下ろし、体を休めています。 ■「チボ岩」と呼ばれるゴーロ帯を越え、低木帯に入り、再びゴーロ帯を進みます。

■「チボ岩」と呼ばれるゴーロ帯を越え、低木帯に入り、再びゴーロ帯を進みます。 ■ゴーロ帯を抜けた周辺は、イタドリが多く自生しする平原が広がり「イタドリヶ原」と呼ばれています。

■ゴーロ帯を抜けた周辺は、イタドリが多く自生しする平原が広がり「イタドリヶ原」と呼ばれています。  ■低木帯を抜けると展望が開け、広範囲に渡ってミヤマシシウドが群生する「シシウドヶ原」です。

■低木帯を抜けると展望が開け、広範囲に渡ってミヤマシシウドが群生する「シシウドヶ原」です。

■熊の踊り場

■熊の踊り場 ■木道を進み、小高い丘を越えると鏡平(標高2,300m)です。

■木道を進み、小高い丘を越えると鏡平(標高2,300m)です。 この一帯は沼が点在した平坦地、その中でも鏡池に写る槍ヶ岳や穂高岳の絶景を求め多くの登山者が訪れています。

この一帯は沼が点在した平坦地、その中でも鏡池に写る槍ヶ岳や穂高岳の絶景を求め多くの登山者が訪れています。

■鏡平に到着すると、ひょうたん池の畔に建つのが今宵の寝床「鏡平山荘」です。暑さで汗だく到着、妻もヘロヘロ状態。個室希望したところ〝空き〟あり、宿泊手続きを済ませます。

■鏡平に到着すると、ひょうたん池の畔に建つのが今宵の寝床「鏡平山荘」です。暑さで汗だく到着、妻もヘロヘロ状態。個室希望したところ〝空き〟あり、宿泊手続きを済ませます。

■缶ビールで乾杯!後、屋外テーブルにて昼食タイム

■缶ビールで乾杯!後、屋外テーブルにて昼食タイム

■修理工事が始まった〝鏡池〟展望台にて、槍ヶ岳や穂高連峰を見上げるも上方は雲に隠れ全容は見えず。突然に雨雲が発生して小雨が降りだしたりして天気が安定しない。

■修理工事が始まった〝鏡池〟展望台にて、槍ヶ岳や穂高連峰を見上げるも上方は雲に隠れ全容は見えず。突然に雨雲が発生して小雨が降りだしたりして天気が安定しない。

突然の雨で登山者が屋外テーブルからいなくなった。

突然の雨で登山者が屋外テーブルからいなくなった。 ■登山道で咲いていた花

■登山道で咲いていた花

■夕食タイム~食堂のテーブルには、おかずは席に用意されて、ご飯とみそ汁はお代わり自由で、ここのテーブルから自分で持ってきます。いい歳をした団体ツアー客が騒々しい。食事くらいは静かにしてもらいたい。個室は別館1号室、三人分のスペースがあり、布団も三人分置かれています。我々の年代になると個室に限る。

■夕食タイム~食堂のテーブルには、おかずは席に用意されて、ご飯とみそ汁はお代わり自由で、ここのテーブルから自分で持ってきます。いい歳をした団体ツアー客が騒々しい。食事くらいは静かにしてもらいたい。個室は別館1号室、三人分のスペースがあり、布団も三人分置かれています。我々の年代になると個室に限る。

■4時50分頃、スマホを持って、鏡池へ行く。雲ひとつない夜明け前、槍穂高のシルエットが美しい。

■4時50分頃、スマホを持って、鏡池へ行く。雲ひとつない夜明け前、槍穂高のシルエットが美しい。

笠ヶ岳上空に輝く月

笠ヶ岳上空に輝く月

■なかなか太陽が上がらないので山荘に戻って朝食をいただく。

■なかなか太陽が上がらないので山荘に戻って朝食をいただく。 ■食事を終えて外を見ると、既に太陽が上がり始め、慌てて鏡池へ行き、撮影再開。

■食事を終えて外を見ると、既に太陽が上がり始め、慌てて鏡池へ行き、撮影再開。

槍ヶ岳と穂高岳の展望を見に日の出を待つ登山者で賑わっていて鏡池

槍ヶ岳と穂高岳の展望を見に日の出を待つ登山者で賑わっていて鏡池 ■小屋の周囲にはオヤマリンドウが多数咲き乱れていました。

■小屋の周囲にはオヤマリンドウが多数咲き乱れていました。

■池から弓折岳方向を望む。

■池から弓折岳方向を望む。

■弓折岳へピストン登山

■弓折岳へピストン登山

■鏡平は弓折岳直下にあって、雄大な山岳風景に囲まれています。小さな高原のようなところで、目の前には槍ヶ岳と小さな池を4つほど配した景色は、まるで箱庭のようです。宿泊した赤い屋根の鏡平小屋が小さく見えます。

■鏡平は弓折岳直下にあって、雄大な山岳風景に囲まれています。小さな高原のようなところで、目の前には槍ヶ岳と小さな池を4つほど配した景色は、まるで箱庭のようです。宿泊した赤い屋根の鏡平小屋が小さく見えます。

■弓折乗越は、弓折岳から北方向に伸びる稜線上にあり、鏡平から約1時間の地点にあります。

■弓折乗越は、弓折岳から北方向に伸びる稜線上にあり、鏡平から約1時間の地点にあります。

■弓折岳頂上(2592m)に到着。

■弓折岳頂上(2592m)に到着。

山頂から抜戸、笠ヶ岳方面を望む。

山頂から抜戸、笠ヶ岳方面を望む。 山頂から槍ヶ岳を望む、雲に覆われ始める。

山頂から槍ヶ岳を望む、雲に覆われ始める。 山頂から抜戸岳、双六方面を望む。

山頂から抜戸岳、双六方面を望む。 山頂から焼岳、乗鞍岳、御嶽を望む。

山頂から焼岳、乗鞍岳、御嶽を望む。 ■弓折岳は、花の百名山に選定されており、たくさんの高山植物が自生しています。鏡平~弓折岳稜線では、ミヤマシシウドなどが咲き乱れ大変きれいです。

■弓折岳は、花の百名山に選定されており、たくさんの高山植物が自生しています。鏡平~弓折岳稜線では、ミヤマシシウドなどが咲き乱れ大変きれいです。

ベニバナイチゴが赤い実を付け始め、秋の装いとなってきました。

ベニバナイチゴが赤い実を付け始め、秋の装いとなってきました。 ■往路下山へ、午前9時過ぎ頃から雲がわき始め、ガスってくる。下山途中に小休憩…冷たい水で洗顔、生き返ります。

■往路下山へ、午前9時過ぎ頃から雲がわき始め、ガスってくる。下山途中に小休憩…冷たい水で洗顔、生き返ります。 ■日本で唯一の旅する蝶(アサギマダラ)が. 登山道で咲き乱れるフジバカマの花に集団で舞っていました。

■日本で唯一の旅する蝶(アサギマダラ)が. 登山道で咲き乱れるフジバカマの花に集団で舞っていました。

■歩き疲れました~

■歩き疲れました~ ■新穂高温泉「中崎山荘奥飛騨の湯」にて汗を流した。内湯はツルツルで若干硫黄の香りがし、白い湯ノ花が舞っていた。露天風呂は別源泉で透明の湯、竹製温泉冷却装置があり、竹からポタポタと源泉を落として冷却してしてます。

■新穂高温泉「中崎山荘奥飛騨の湯」にて汗を流した。内湯はツルツルで若干硫黄の香りがし、白い湯ノ花が舞っていた。露天風呂は別源泉で透明の湯、竹製温泉冷却装置があり、竹からポタポタと源泉を落として冷却してしてます。 ■帰路の夕食は往路と同様に諏訪湖PAにて。下りの食事はマズかったが、上りの料理は旨い!

■帰路の夕食は往路と同様に諏訪湖PAにて。下りの食事はマズかったが、上りの料理は旨い! 釈迦堂パーキングエリアにて、運転の気分転換にと、初めて食べた「信玄餅アイス」。個人的には、どちらかと言うと「信玄ソフト」の方がボリュームがあって好きだ。

釈迦堂パーキングエリアにて、運転の気分転換にと、初めて食べた「信玄餅アイス」。個人的には、どちらかと言うと「信玄ソフト」の方がボリュームがあって好きだ。

小仏トンネルで多少渋滞に巻き込まれたが、午後10時に無事に帰宅しました。

小仏トンネルで多少渋滞に巻き込まれたが、午後10時に無事に帰宅しました。 【行程】マイカー

【行程】マイカー 昼食タイム(双葉)ネギ塩ラーメン

昼食タイム(双葉)ネギ塩ラーメン 車は、赤岳山荘駐車場に駐車。(1日1000円×3日=3000円)高いネェ!

車は、赤岳山荘駐車場に駐車。(1日1000円×3日=3000円)高いネェ! まず、目指すは『赤岳鉱泉』~午後1時美濃戸口駐車場から林道を歩き続けると美濃戸山荘に到着。

まず、目指すは『赤岳鉱泉』~午後1時美濃戸口駐車場から林道を歩き続けると美濃戸山荘に到着。 ここから登山道に入り、美濃戸中山の麓の沢を登って行きます。赤岳鉱泉に行く北沢ルートを進みます。(復路は南沢ルート)

ここから登山道に入り、美濃戸中山の麓の沢を登って行きます。赤岳鉱泉に行く北沢ルートを進みます。(復路は南沢ルート) 登山道のそばを流れる沢の岩がどれも赤い。まさにこの色が八ヶ岳の最高峰赤岳の名の由来か?

登山道のそばを流れる沢の岩がどれも赤い。まさにこの色が八ヶ岳の最高峰赤岳の名の由来か?

ほとんどアップダウンを感じないウォーキング

ほとんどアップダウンを感じないウォーキング

登山道に咲いていた花

登山道に咲いていた花

目の前がバーッと開けると、そこが今宵の宿の赤岳鉱泉です。

目の前がバーッと開けると、そこが今宵の宿の赤岳鉱泉です。 午後3時、赤岳鉱泉に到着!今日はここに泊まります。

午後3時、赤岳鉱泉に到着!今日はここに泊まります。 八ヶ岳で一番人気の山小屋です。混んでるのを想定して、事前に電話で個室を予約済みです。

八ヶ岳で一番人気の山小屋です。混んでるのを想定して、事前に電話で個室を予約済みです。 個室は4,5畳くらい?布団は3つありました。(個室代4000円)

個室は4,5畳くらい?布団は3つありました。(個室代4000円) 小屋前のテント場では、福島県明成高校の生徒がカラフルなテントを張り、野営しておりました。テラスでは合唱する高校生グループ。

小屋前のテント場では、福島県明成高校の生徒がカラフルなテントを張り、野営しておりました。テラスでは合唱する高校生グループ。

入浴~部屋に荷物を置いたら先ずはフロに向かった。3人入ればいっぱいくらいの浴槽がある。(石鹸はNG)、お湯が適温で気持ちいい~。鉱泉なので沸かし湯、八ヶ岳の清水を沸かしたものだ。(入浴時間13~18)

入浴~部屋に荷物を置いたら先ずはフロに向かった。3人入ればいっぱいくらいの浴槽がある。(石鹸はNG)、お湯が適温で気持ちいい~。鉱泉なので沸かし湯、八ヶ岳の清水を沸かしたものだ。(入浴時間13~18)

風呂上がりは持参した日本酒で乾杯!

風呂上がりは持参した日本酒で乾杯! 夕食タイム~午後6時00分から。まずは冷たいビールで乾杯!

夕食タイム~午後6時00分から。まずは冷たいビールで乾杯!

夕食と朝食のメニューが受付に掲示してあります。メニューはステーキ、ポトフとサラダ、フルーツ。

夕食と朝食のメニューが受付に掲示してあります。メニューはステーキ、ポトフとサラダ、フルーツ。 この小屋の名物の一つでもあるステーキ、ここで食べるのが念願でした。

この小屋の名物の一つでもあるステーキ、ここで食べるのが念願でした。

オカワリ!したポトフ

オカワリ!したポトフ さすがに山小屋グルメ〝ナンバー1〟の味わい・・美味い。

さすがに山小屋グルメ〝ナンバー1〟の味わい・・美味い。 就寝~山小屋の夜は早い。午後8時には就寝態勢に入る。ふかふか布団で、爆睡。

就寝~山小屋の夜は早い。午後8時には就寝態勢に入る。ふかふか布団で、爆睡。

出発~朝食を食べた後にゆっくりと支度をして赤岳鉱泉の正面から針葉樹林帯の中に登山道を進みます。

出発~朝食を食べた後にゆっくりと支度をして赤岳鉱泉の正面から針葉樹林帯の中に登山道を進みます。 時間に余裕あり、歩く速度も〝ゆっくりゆっくり〟赤岳山頂を目指す。

時間に余裕あり、歩く速度も〝ゆっくりゆっくり〟赤岳山頂を目指す。 登山道で見付けたキノコ(毒?)

登山道で見付けたキノコ(毒?)

大同心沢、裏同心沢の二つの小さな沢を渡り、続いて橋がかけられているジョウゴ沢を渡ります。

大同心沢、裏同心沢の二つの小さな沢を渡り、続いて橋がかけられているジョウゴ沢を渡ります。 ここから赤岩ノ頭まで樹林帯の急登です。ダケカンバの林からハイマツ帯に入った辺りから徐々に展望が開けてきます。

ここから赤岩ノ頭まで樹林帯の急登です。ダケカンバの林からハイマツ帯に入った辺りから徐々に展望が開けてきます。  赤岩ノ頭(2,656m)に着くと一気に展望が開け、正面に硫黄岳が現れました。

赤岩ノ頭(2,656m)に着くと一気に展望が開け、正面に硫黄岳が現れました。 峰の松目まで足をのばす。

峰の松目まで足をのばす。

赤岩ノ頭からは沢山積まれたケルンの脇をジグザグに登れば広々とした硫黄岳山頂に到着します。

赤岩ノ頭からは沢山積まれたケルンの脇をジグザグに登れば広々とした硫黄岳山頂に到着します。

ガスで視界が悪くなった硫黄岳山頂(2760m)

ガスで視界が悪くなった硫黄岳山頂(2760m)

-山頂では、秋の到来を告げるトウヤクリンドウがあちらこちらで咲いていました。

-山頂では、秋の到来を告げるトウヤクリンドウがあちらこちらで咲いていました。

山頂から緩い斜面を下った広い鞍部がある大ダルミです。ここではコマクサなどの高山植物が見られます。

山頂から緩い斜面を下った広い鞍部がある大ダルミです。ここではコマクサなどの高山植物が見られます。

硫黄岳山荘前にて〝白色コマクサ〟初めて見ました。

硫黄岳山荘前にて〝白色コマクサ〟初めて見ました。

登りになると鎖場やハシゴが連続する難所を通過すると間もなく横岳山頂に到着する。

登りになると鎖場やハシゴが連続する難所を通過すると間もなく横岳山頂に到着する。

夏の花の盛りが最終盤を迎えている横岳の花の名所「台座の頭(かしら)」では、〝コマクサ〟の群落がまだ斜面を覆い、登山者が名残惜しそうに写真に収めていました。

夏の花の盛りが最終盤を迎えている横岳の花の名所「台座の頭(かしら)」では、〝コマクサ〟の群落がまだ斜面を覆い、登山者が名残惜しそうに写真に収めていました。

横岳は岩陵のきびしい山稜ですが、お花畑になっており、高山植物の宝庫です。癒されました。

横岳は岩陵のきびしい山稜ですが、お花畑になっており、高山植物の宝庫です。癒されました。

急峻な岩峰があり、東側を「カニの横這い」でクリア。断崖続きの難所多し、足を踏み外せば地獄谷です。

急峻な岩峰があり、東側を「カニの横這い」でクリア。断崖続きの難所多し、足を踏み外せば地獄谷です。

岩峰を右に左にと巻く鎖場が連続。

岩峰を右に左にと巻く鎖場が連続。

この岩場の道を抜けると地蔵ノ頭に到着する。

この岩場の道を抜けると地蔵ノ頭に到着する。 ハイマツの間をたどると赤岳展望荘に着く。ベンチでコーヒータイム

ハイマツの間をたどると赤岳展望荘に着く。ベンチでコーヒータイム

赤岳へは滑りやすい山腹の道をジグザグに登っていく。傾斜が増し、長い鎖場を通過すると、登りやすい岩稜に変わる。さらに登ると赤岳頂上小屋が建つ赤岳北峰に着く。

赤岳へは滑りやすい山腹の道をジグザグに登っていく。傾斜が増し、長い鎖場を通過すると、登りやすい岩稜に変わる。さらに登ると赤岳頂上小屋が建つ赤岳北峰に着く。

赤岳頂上小屋小屋(標高2899.2m)。小屋で宿泊手続きをとる。

赤岳頂上小屋小屋(標高2899.2m)。小屋で宿泊手続きをとる。

小屋の前から僅かに下がって再び赤茶けたザレを約5分登ると赤岳南峰に到着する。

小屋の前から僅かに下がって再び赤茶けたザレを約5分登ると赤岳南峰に到着する。

赤岳頂上山荘まで戻る

赤岳頂上山荘まで戻る 「天の窓」と名付けられた展望抜群の食堂兼談話室です。赤岳展望荘が眼下にあります。

「天の窓」と名付けられた展望抜群の食堂兼談話室です。赤岳展望荘が眼下にあります。 空を真赤に染める夕焼の何とも言えぬ美しさ、幻想的な風景に感動!。

空を真赤に染める夕焼の何とも言えぬ美しさ、幻想的な風景に感動!。 [3/2]

[3/2] 夜明け前の権現岳、後方は南アルプス

夜明け前の権現岳、後方は南アルプス 富士山も雲の上に顔を出す

富士山も雲の上に顔を出す

雲海の中から登ってくる太陽や、朝日を浴びて赤くなる山肌は素晴らしいです。

雲海の中から登ってくる太陽や、朝日を浴びて赤くなる山肌は素晴らしいです。

〝ご来光〟を待つ登山者

〝ご来光〟を待つ登山者 朝食05:15~

朝食05:15~ 昨日縦走した硫黄岳~横岳を尾根を振り返り、感慨無量!余韻に浸る。

昨日縦走した硫黄岳~横岳を尾根を振り返り、感慨無量!余韻に浸る。 復路途中、再び立ち寄った晴天下の南峰山頂(2899m)。山頂からの景色は、まさに360度の大パノラマである。

復路途中、再び立ち寄った晴天下の南峰山頂(2899m)。山頂からの景色は、まさに360度の大パノラマである。

下山は阿弥陀岳、行者小屋経由の南沢ルート~

下山は阿弥陀岳、行者小屋経由の南沢ルート~

下山途中に一輪のみ残ったキバナシャクナゲを見つけました。

下山途中に一輪のみ残ったキバナシャクナゲを見つけました。 中岳登頂

中岳登頂

中岳を越え、阿弥陀岳との鞍部に下がると中岳道との分岐に出る。ザックを置いて阿弥陀岳を往復する。かなり急こう配のガレ場なので滑落、落石には十分に注意する。

中岳を越え、阿弥陀岳との鞍部に下がると中岳道との分岐に出る。ザックを置いて阿弥陀岳を往復する。かなり急こう配のガレ場なので滑落、落石には十分に注意する。

中岳のコルから40分で阿弥陀岳の山頂(2805m)に到着。

中岳のコルから40分で阿弥陀岳の山頂(2805m)に到着。

山頂は360℃展望があり最高です。

山頂は360℃展望があり最高です。

山頂より東方の「赤岳」を望む。

山頂より東方の「赤岳」を望む。 山頂より権現岳方向を望む。

山頂より権現岳方向を望む。

山頂より諏訪方向を望む。

山頂より諏訪方向を望む。 霞んだ富士山も見えます!

霞んだ富士山も見えます! この野鳥は〝イワヒバリ〟です!

この野鳥は〝イワヒバリ〟です!

中岳道の分岐まで戻り、左手の中岳道に入る。

中岳道の分岐まで戻り、左手の中岳道に入る。 急な斜面をジグザグに下って行くと右手から文三郎道が合流すると明るく開けた沢沿いの道になって、行者小屋にたどり着く。

急な斜面をジグザグに下って行くと右手から文三郎道が合流すると明るく開けた沢沿いの道になって、行者小屋にたどり着く。 行者小屋は、これから泊まる人や帰る人でごった返していました。

行者小屋は、これから泊まる人や帰る人でごった返していました。 下山の樹林帯は本当に長く感じた。

下山の樹林帯は本当に長く感じた。

12時30分に登山道入口の美濃戸の駐車場に到着。入浴、昼食は美濃戸口のレストラン「八ヶ岳J&N」にて

12時30分に登山道入口の美濃戸の駐車場に到着。入浴、昼食は美濃戸口のレストラン「八ヶ岳J&N」にて

無事に帰宅〝お疲れさま〟でした。[3/3]

無事に帰宅〝お疲れさま〟でした。[3/3] ■6号路のコースデータ

■6号路のコースデータ

■登山路に入り約20~30分登ると、琵琶滝にたどり着きます。修験者が滝にうたれれる神聖な場所です。

■登山路に入り約20~30分登ると、琵琶滝にたどり着きます。修験者が滝にうたれれる神聖な場所です。

■登山道に咲く花々

■登山道に咲く花々

■6号登山の最後は階段になります。階段を全部登り終えるのは結構キツイです。

■6号登山の最後は階段になります。階段を全部登り終えるのは結構キツイです。 ■高尾山山頂到着!

■高尾山山頂到着! 相模原(橋本)横浜方面

相模原(橋本)横浜方面 丹沢方面

丹沢方面 ■高尾山薬王院(高尾山天狗伝説)

■高尾山薬王院(高尾山天狗伝説)

薬王院飯縄権現堂前には、右側に鼻の高い大天狗、そして左側には烏の嘴を持った烏天狗の小天狗の像が立っています。

薬王院飯縄権現堂前には、右側に鼻の高い大天狗、そして左側には烏の嘴を持った烏天狗の小天狗の像が立っています。 ■たこ杉は「道を開く」ということから開運のご利益があるといわれています。

■たこ杉は「道を開く」ということから開運のご利益があるといわれています。 ■高尾山ビアマウント

■高尾山ビアマウント 元の職場仲間と午後6時00分に待ち合う。

元の職場仲間と午後6時00分に待ち合う。 ビールの種類も豊富で、アサヒスーパードライ、キリン一番搾り、サントリー ザ・プレミアムモルツ香るエール、サッポロ黒ラベル、ハイネケン、フローズン生などが用意されています。

ビールの種類も豊富で、アサヒスーパードライ、キリン一番搾り、サントリー ザ・プレミアムモルツ香るエール、サッポロ黒ラベル、ハイネケン、フローズン生などが用意されています。

和・洋・中の料理が常時30種類以上も取り揃えられています。

和・洋・中の料理が常時30種類以上も取り揃えられています。 登山していい汗をかきおいしいビールを飲む。標高500mのビアガーデンで飲むビールがキンキンに冷えてウマい!

登山していい汗をかきおいしいビールを飲む。標高500mのビアガーデンで飲むビールがキンキンに冷えてウマい!

元職場仲間と空気の良いところで自然を楽しみながら飲むビールはまた格別の味わいがあります。

元職場仲間と空気の良いところで自然を楽しみながら飲むビールはまた格別の味わいがあります。

暗くなるとほんのりとライトが灯り、昼間とはまた違ったムードのある空間に。

暗くなるとほんのりとライトが灯り、昼間とはまた違ったムードのある空間に。 奥秩父連山など周辺の山々を眺め、あるいは八王子や立川、新宿新都心などのの夜景を眺め、空気のきれいな場所でゆったりとビールを飲みながら元職場仲間との飲みニケーション盛り上げる。

奥秩父連山など周辺の山々を眺め、あるいは八王子や立川、新宿新都心などのの夜景を眺め、空気のきれいな場所でゆったりとビールを飲みながら元職場仲間との飲みニケーション盛り上げる。 下山はケーブルで

下山はケーブルで

■コースは運悪く当日開催の「道志村トレイルレース」に指定されていた。次々走ってくる約800人の選手と登頂までの3時間、対面遭遇。待避度々・大変でした!

■コースは運悪く当日開催の「道志村トレイルレース」に指定されていた。次々走ってくる約800人の選手と登頂までの3時間、対面遭遇。待避度々・大変でした!

■奥ノ岳、送電線鉄塔、中ノ岳と急登が続く。

■奥ノ岳、送電線鉄塔、中ノ岳と急登が続く。

■新緑の中、ヤシオ(ミツバ?)ツツジが色鮮やか!癒されます。

■新緑の中、ヤシオ(ミツバ?)ツツジが色鮮やか!癒されます。

■前ノ岳を過ぎると山頂に向けて標高差200メートルの急登、喘ぎの連続になる。登山道付近にブナの巨木は見事なものだ。途中チョット変わった植物見つけた。名前は?

■前ノ岳を過ぎると山頂に向けて標高差200メートルの急登、喘ぎの連続になる。登山道付近にブナの巨木は見事なものだ。途中チョット変わった植物見つけた。名前は? ■山頂一帯はコバイケイソウの大群落になっていてモノトーンの世界に緑の葉がいいアクセントになっている。

■山頂一帯はコバイケイソウの大群落になっていてモノトーンの世界に緑の葉がいいアクセントになっている。

■何とか心折れずに山頂に到着。山頂はトレイルレースの中継地、スタッフや休憩中の選手で賑やか。昼食後、証拠写真を撮って引き返します。

■何とか心折れずに山頂に到着。山頂はトレイルレースの中継地、スタッフや休憩中の選手で賑やか。昼食後、証拠写真を撮って引き返します。

■下山後は温泉へ!

■下山後は温泉へ!

小篠集落の民家の庭で咲いていた花

小篠集落の民家の庭で咲いていた花 小篠集落の最奥のゲートを開け、登山道に入ります。

小篠集落の最奥のゲートを開け、登山道に入ります。  ■小篠(おしの)貯水池

■小篠(おしの)貯水池

目の覚めるような新緑が水面に映り、エメラルドグリーンになっていて神秘的でした。水面では何羽かの水鳥が泳いでいました。

目の覚めるような新緑が水面に映り、エメラルドグリーンになっていて神秘的でした。水面では何羽かの水鳥が泳いでいました。

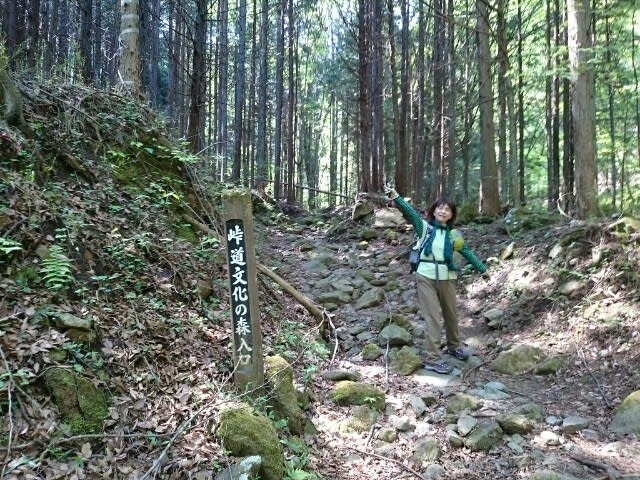

■峠道文化の森入口

■峠道文化の森入口 ■新緑眩しい登山道

■新緑眩しい登山道

■「石仏」

■「石仏」 ■「仙人小屋跡地」

■「仙人小屋跡地」 ■高畑山

■高畑山 高畑山の標高は982mで山頂は小広く、南から西側が開けています。残念ながら春霞の影響で富士山は、ボンヤリ肉眼で見える程度です。

高畑山の標高は982mで山頂は小広く、南から西側が開けています。残念ながら春霞の影響で富士山は、ボンヤリ肉眼で見える程度です。 ■天神山

■天神山

■穴路峠

■穴路峠 穴路峠から急坂を登ると緩やかな道となり、やがて倉岳山への急登となります。 登り切ると倉岳山の西の肩で、数分で倉岳山の山頂です。

穴路峠から急坂を登ると緩やかな道となり、やがて倉岳山への急登となります。 登り切ると倉岳山の西の肩で、数分で倉岳山の山頂です。 ■倉岳山

■倉岳山 樹木でそれほど展望はよくないですが、春霞の影響のボンヤリ富士山や北側の大月方面を見ることができます。

樹木でそれほど展望はよくないですが、春霞の影響のボンヤリ富士山や北側の大月方面を見ることができます。 倉岳山(南側)倉岳山から大月方面の展望

倉岳山(南側)倉岳山から大月方面の展望 登山道で咲いていた花

登山道で咲いていた花 ■立野峠

■立野峠 梁川駅へは左の暗い植林の道を下っていきます。10分ほど下ると沢に出て、水場があります。ここから登山口の唐栗橋まで沢沿いの道が続き、単調でとても長く感じます。

梁川駅へは左の暗い植林の道を下っていきます。10分ほど下ると沢に出て、水場があります。ここから登山口の唐栗橋まで沢沿いの道が続き、単調でとても長く感じます。

更に“奇木”も!

更に“奇木”も! 沢から離れて笹が多くなると、車道が見えて登山口に着きます。 登山口から車道を下ります。

沢から離れて笹が多くなると、車道が見えて登山口に着きます。 登山口から車道を下ります。 梁川大橋で桂川を渡ると甲州街道に出て、梁川駅に着きます。

梁川大橋で桂川を渡ると甲州街道に出て、梁川駅に着きます。 桂川

桂川 ■ゴールの梁川駅

■ゴールの梁川駅 ■本日の歩数29,820歩、歩行距離21.49キロメートル、歩行時間7:30

■本日の歩数29,820歩、歩行距離21.49キロメートル、歩行時間7:30

急階段が続く心臓破りの「男坂」を選定

急階段が続く心臓破りの「男坂」を選定 [途中「鹿の集団」と遭遇

[途中「鹿の集団」と遭遇

大山修験者(山伏)にも遭遇

大山修験者(山伏)にも遭遇 阿夫利神社下社到着(08:00)

阿夫利神社下社到着(08:00)

春霞?の伊勢原市街を展望

春霞?の伊勢原市街を展望 下社の拝殿下から湧き出る御神水

下社の拝殿下から湧き出る御神水

阿夫利神社上社に向けスタート

阿夫利神社上社に向けスタート 登山道の木々は春の息吹きを感じさせてくれます。

登山道の木々は春の息吹きを感じさせてくれます。

富士見台から雲がかかった富士山を眺望

富士見台から雲がかかった富士山を眺望 上社鳥居

上社鳥居 阿夫利神社上社山頂(09:20)

阿夫利神社上社山頂(09:20) 山頂から富士山を眺望する。

山頂から富士山を眺望する。 山頂の山桜満開です!

山頂の山桜満開です! 「見晴台」を経由して下山(12:00)

「見晴台」を経由して下山(12:00)

新緑眩しく、爽やかな登山は所要約5時間、歩数16,000歩でした。

新緑眩しく、爽やかな登山は所要約5時間、歩数16,000歩でした。

沢コース

沢コース 玉子石

玉子石

「高川山の山頂」・・・

「高川山の山頂」・・・

眼下には都留市内が展望できます。

眼下には都留市内が展望できます。

気温が暖かくなり、頂上では、綺麗な “アゲハ蝶?” が舞っていました。

気温が暖かくなり、頂上では、綺麗な “アゲハ蝶?” が舞っていました。

これは蝶なのか?蛾なのか?

これは蝶なのか?蛾なのか? 「下山ルート」・・・

「下山ルート」・・・

下界の桜狂騒曲を避けて、山の中に咲く可憐な山桜、誰も見る人がいない山の中で、ひっそりと花を咲かせています。

下界の桜狂騒曲を避けて、山の中に咲く可憐な山桜、誰も見る人がいない山の中で、ひっそりと花を咲かせています。

リニアモーターカーの走行試験が行われていました。

リニアモーターカーの走行試験が行われていました。 「カタクリ群生地」・・・

「カタクリ群生地」・・・

むすび山の山頂直下斜面には、まだ可憐な花を咲かせたカタクリの群生地が広がり、花は終盤を迎えています。

むすび山の山頂直下斜面には、まだ可憐な花を咲かせたカタクリの群生地が広がり、花は終盤を迎えています。

お日さまの光が強く濃くなり、花の開花や木々の葉の芽吹きを感じます。あ~春だ!

お日さまの光が強く濃くなり、花の開花や木々の葉の芽吹きを感じます。あ~春だ! イカリソウ

イカリソウ ミヤマケマン

ミヤマケマン