■■【心de経営】 実践編 23 渋沢栄一の論語講義 為政第2-11 27 温故知新

【心de経営】は、「経営は心deするもの」という意味になります。それとともにフランス語の前置詞であります「de(英語のof)」を活かしますと、「経営の心」すなわち、経営管理として、あるいは経営コンサルタントとして、企業経営をどの様にすべきか、経営の真髄を、筆者の体験を通じて、毎月第二火曜日12時に発信いたします。

【筆者紹介】 特定非営利活動法人日本経営士協会理事長 藤原 久子 氏

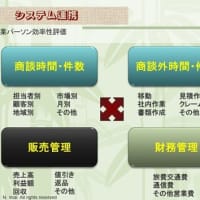

北海道札幌市出身、平成元年7月に財務の記帳代行業務並びに経理事務員の人材派遣業の会社を設立し代表取締役として現在に至っています。

平素、自社において、従業員満足・顧客満足・地域貢献企業を目指し、ワーク・ライフ・バランスを重視した経営に心がけています。

一方、自社における経験をもとに、経営コンサルタントとしての専門知識を活用しながら、客観的に現状を認識し、問題発見・解決策の提案や業務改善案、経営戦略への提言など、企業の様々な問題の共有を図りながらアドバイスをしています。

本メルマガで【心で経営】の新シリーズが始まり数か月が経過しました。混濁した世の中を生き抜く術・視点は何処にあるのかを私なりにお伝えする事ができればと願いつつ、企業経営の心髄に論語の精神が重なっている事に気付かされ、渋沢栄一に共鳴し、論語が私の愛読書の一つとなっています。

中国、戦国時代の思想書「大学」におきましては、治国平天下(ちこくへいてんか:国を治め天下を平和に保つこと)の方が主体でありますが、私の論語への想いは、個人的規範が主体になっています。

そのことから自らの修養の為に論語を学んでゆくのが最適であると考えたのです。何時の時代にあっても、また時代の変化の中でも、いわゆる不倒翁(「起き上がりこぼし」と同意として行き抜いて人間の持っていた、自らの修養と経験に基づくものが、企業経営をしてゆく上で極めて重要であると確信しています。

ここでご紹介する渋沢栄一の生涯は『論語』との出会いにあります。「明治維新を作った徳川時代的教養とはどういうものであったのでしょうか。徳川時代は、一般的な民においても職字率が非常に高く、当時の世界的水準ではトップではなかったかと言われております。『雨夜譚』をみますと、6歳のときに父の市郎右衛門から教育を受けていたとあります。

その前の5歳のときから既に文章を読む教養を教えられていて、学ぶという一番基礎を幼児に叩き込まれた渋沢栄一が一番親しんだのは、論語でした。7歳の頃に読み始め亡くなるまで読み続けていた渋沢栄一は、84才から2年余かけて膨大な『論語講義』を遺しました。この点ではまさに不易(ふえき:いつまでも変わらないこと)です。

■ 渋沢栄一の論語講義 : 為政第2-11 27

故きを温ねて新しきを知る

■【読み】

■【口語訳】

子曰く、古い事を研究してそこから新しい知識を引き出すくらいでなければ、先生にはなれない。

■【解説に出てくるキーワード】

参考文献 論語と渋沢栄一 プレジデント社

【コメント】

■■ 【心 de 経営】 バックナンバー ←クリック

■■ 経営コンサルタントを目指す人の60%が覧るホームページ ←クリック