平等院のある宇治から京阪電車に乗って京都の鴨川畔の祇園四条駅に戻ってきました。

この日は午後3時の新幹線で東京に帰るため、観光のための十分な時間がとれないので、祇園界隈でそそくさと昼食をとったあと、至近にある浄土宗総本山の知恩院に参拝したあと、徒歩で三条通りを進み三条大橋へ向かうルートにしました。

祇園界隈からは八坂神社が一番近いのですが、八坂さんから清水寺までは昨年歩いているので、今回は知恩院へ向かうことにしました。

知恩院三門

知恩院三門

これまで何度も知恩院新門の前は通っていたのですが、どういうわけか境内に入ったことがありませんでした。

新門から眺めると、はるか彼方に構える三門までかなり距離があるなあ、という理由だけでこれまで参拝に訪れなかったような気がします。

法然上人所縁の名刹・古刹である知恩院は京都の寺社巡りでは「はずせない寺院」の一つということで三門へとつづく「知恩院道」を進んでいきます。

およそ340mの知恩院道が途切れると、眼前に現れるのが「知恩院三門」です。

知恩院三門

知恩院三門

石段の上に聳えるがごとく建つ三門の姿はさすが浄土宗大本山の威厳と格式を備えています。

この三門は江戸時代の元和7年(1621)に二代将軍秀忠公の命によって建立されたものです。そして平成14年に国宝に指定されています。

「三門」の「三」は三解脱門を意味しています。三解脱門といわれる山門を持っている寺院はいくつもありますが、ここ知恩院の三門は「空門(くうもん)」「無相門(むそうもん)」「無願門(むがんもん)」のことを指し、これらの門は悟りに通ずる三つの解脱の境地を表しているといいます。

ここ浄土宗総本山の知恩院は家康公によって永代菩提所に定められた格式ある寺院です。そもそも家康公の宗門は浄土宗です。

家康公が誕生した岡崎の地には松平家と徳川将軍と深い関係のある「大樹寺(だいじゅじ)」がありますが、この寺も浄土宗です。

そして家康公が天正18年(1590)に江戸に初入府後、江戸における徳川家の菩提寺としたのが浄土宗派の増上寺です。

こんな背景から江戸時代を通じて、徳川将軍家からは厚い庇護を受けていたと思われます。

さあ!石段をのぼり三門をくぐり、境内へと入っていきます。

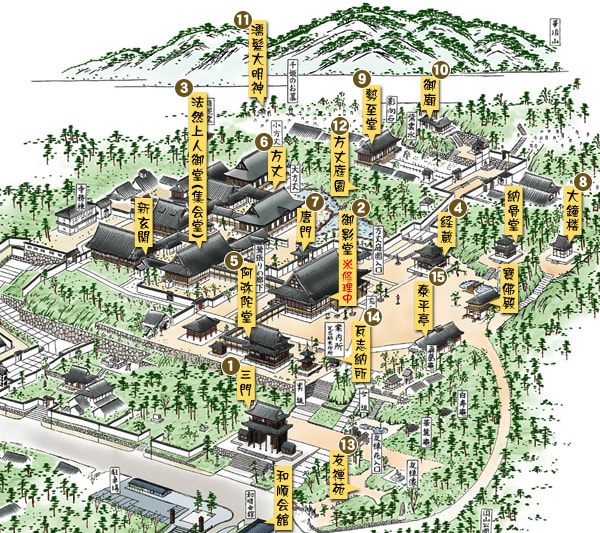

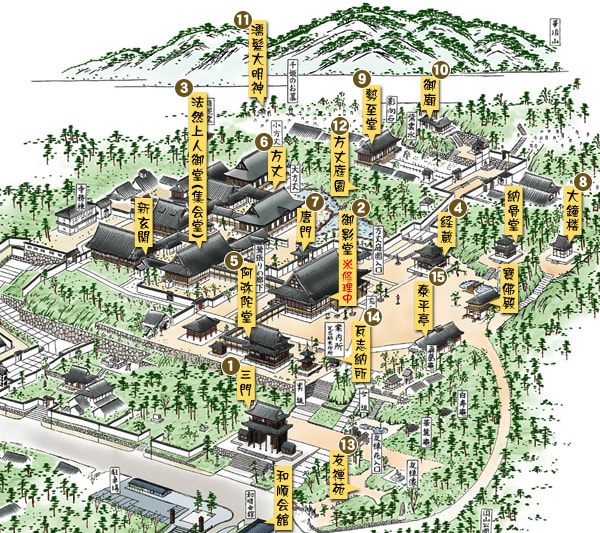

境内地図

境内地図

三門をくぐると、その先には急な石段が控えており、これを上りきるとやっと平坦な場所にでていきます。その平坦な場所にあるのが「御影堂(みえいどう)」なのですが、修理中のためかお堂全体が建屋の中にすっぽりと納まり、見ることができません。

この修理は平成30年末まで行われるとのこと。3年後に再び訪れることにします。

その御影堂の南東に置かれているのが「経蔵」です。この建物も三門と同じ時代の元和7年(1621)に建立されたもので、重要文化財に指定されています。

経蔵

経蔵

経蔵

経蔵

経蔵

経蔵

経蔵から左手奥の鬱蒼とした木々が茂る林へと進むと、法然上人の遺骨を安置する廟堂へつづく長い石段の入口に達します。

御廟への石段

御廟への石段

御廟への石段入口

御廟への石段入口

今回は廟堂への参拝は割愛して境内へと戻りました。

再び修理中の御影堂の前を通り、御影堂の西側に立つ阿弥陀堂へと進みます。阿弥陀堂ですからここに祀られているのは「阿弥陀如来」です。この阿弥陀堂は江戸時代の建物ではなく、明治43年に再建されたものです。

阿弥陀堂

阿弥陀堂

私たちは阿弥陀堂から集会堂、新玄関の前の道を辿り、境内北側のいわゆる女坂のゆるやかな坂道を下り三条通りを目指すことにしました。

ゆるやかな坂道を下りきると「神宮通り」に出てきます。この神宮通りは平安神宮へとつづく道です。

道の右側には知恩院の境内の森がつづきます。その途中、右手奥へ細い道筋が延びています。その道筋の入口に「花園天皇御陵」の案内板が置かれています。

京都には歴代の天皇の御陵が数多く点在しています。せっかくなので御陵の参拝へと向かいました。なだらかな坂道を150mほど登っていくと御陵の玉垣が現れます。知恩院裏手の木々に覆われた一画に御陵があるようですが、森閑とした空気が漂う中で、白い石造りの玉垣と鳥居が静かに佇んでいます。

花園天皇御陵

花園天皇御陵

花園天皇御陵

花園天皇御陵

花園天皇は鎌倉時代の第95代天皇です。わずか12歳で即位された天皇で在位期間は約10年です。即位後、まだ年が若かったため、前半は父である伏見上皇、後半は兄である後伏見上皇が院政を敷きました。22歳で後醍醐天皇に譲位しています。

花園天皇御陵を辞して、再び神宮通りへ戻ります。神宮通りを三条通りへ向かうと、すぐ右手に現れるのが「青蓮院門跡(しょうれんいんもんぜき)」です。

青蓮院門跡

青蓮院門跡

参道入り口には枝振りが見事な楠木があります。青蓮院には5本の楠木がありますが、すべて天然記念物に指定されています。

門跡とは門主(住職)が皇室又は摂関家によって受け継がれてきた格式あるお寺のことですが、当寺は天台宗総本山比叡山延暦寺の三門跡の一つです。天台宗の三門跡寺院とは青蓮院、三千院、妙法院のことをいいます。

拝観ができるようですが、先を急がなければならない事情から門前だけで失礼しました。

この後、三条通りに出て地下鉄東西線の東山駅を通り三条大橋へ向かいます。神宮通りから三条通りに入って140mほど歩いた左側の「パーク・ウォーク京都東山」という賃貸マンションの角に「坂本龍馬 お龍結婚式場跡」の石柱が置かれています。

坂本龍馬 お龍結婚式場跡

坂本龍馬 お龍結婚式場跡

石柱が置かれているあたりには、以前は青蓮院の塔頭である金蔵寺が堂宇を構えていたといいます。そしてお龍の父である楢崎将作は金蔵寺に仕える医師だったことで、お龍の家族は身を寄せていたようです。そんな縁で龍馬とお龍はこの金蔵寺で祝言をあげたそうです。ちなみに祝言は元治元年(1864)のことです。

賑やかな三条通りは御存じ江戸と京都を結ぶ旧東海道の道筋です。その旧東海道の西の起点でもあり終点になっているのが京都三条大橋です。

江戸から126里に位置する京都三条大橋にはこれまで何度も訪れていますが、橋を背景にした記念写真をとったことがありません。

今回は記念に一枚!

三条大橋にて

三条大橋にて

毎年の恒例である秋の京都観光の旅はここ三条大橋で終わります。また来年の京都旅行を楽しみにしながら東京へ戻ります。

日本史 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

この日は午後3時の新幹線で東京に帰るため、観光のための十分な時間がとれないので、祇園界隈でそそくさと昼食をとったあと、至近にある浄土宗総本山の知恩院に参拝したあと、徒歩で三条通りを進み三条大橋へ向かうルートにしました。

祇園界隈からは八坂神社が一番近いのですが、八坂さんから清水寺までは昨年歩いているので、今回は知恩院へ向かうことにしました。

知恩院三門

知恩院三門これまで何度も知恩院新門の前は通っていたのですが、どういうわけか境内に入ったことがありませんでした。

新門から眺めると、はるか彼方に構える三門までかなり距離があるなあ、という理由だけでこれまで参拝に訪れなかったような気がします。

法然上人所縁の名刹・古刹である知恩院は京都の寺社巡りでは「はずせない寺院」の一つということで三門へとつづく「知恩院道」を進んでいきます。

およそ340mの知恩院道が途切れると、眼前に現れるのが「知恩院三門」です。

知恩院三門

知恩院三門石段の上に聳えるがごとく建つ三門の姿はさすが浄土宗大本山の威厳と格式を備えています。

この三門は江戸時代の元和7年(1621)に二代将軍秀忠公の命によって建立されたものです。そして平成14年に国宝に指定されています。

「三門」の「三」は三解脱門を意味しています。三解脱門といわれる山門を持っている寺院はいくつもありますが、ここ知恩院の三門は「空門(くうもん)」「無相門(むそうもん)」「無願門(むがんもん)」のことを指し、これらの門は悟りに通ずる三つの解脱の境地を表しているといいます。

ここ浄土宗総本山の知恩院は家康公によって永代菩提所に定められた格式ある寺院です。そもそも家康公の宗門は浄土宗です。

家康公が誕生した岡崎の地には松平家と徳川将軍と深い関係のある「大樹寺(だいじゅじ)」がありますが、この寺も浄土宗です。

そして家康公が天正18年(1590)に江戸に初入府後、江戸における徳川家の菩提寺としたのが浄土宗派の増上寺です。

こんな背景から江戸時代を通じて、徳川将軍家からは厚い庇護を受けていたと思われます。

さあ!石段をのぼり三門をくぐり、境内へと入っていきます。

境内地図

境内地図三門をくぐると、その先には急な石段が控えており、これを上りきるとやっと平坦な場所にでていきます。その平坦な場所にあるのが「御影堂(みえいどう)」なのですが、修理中のためかお堂全体が建屋の中にすっぽりと納まり、見ることができません。

この修理は平成30年末まで行われるとのこと。3年後に再び訪れることにします。

その御影堂の南東に置かれているのが「経蔵」です。この建物も三門と同じ時代の元和7年(1621)に建立されたもので、重要文化財に指定されています。

経蔵

経蔵 経蔵

経蔵 経蔵

経蔵経蔵から左手奥の鬱蒼とした木々が茂る林へと進むと、法然上人の遺骨を安置する廟堂へつづく長い石段の入口に達します。

御廟への石段

御廟への石段 御廟への石段入口

御廟への石段入口今回は廟堂への参拝は割愛して境内へと戻りました。

再び修理中の御影堂の前を通り、御影堂の西側に立つ阿弥陀堂へと進みます。阿弥陀堂ですからここに祀られているのは「阿弥陀如来」です。この阿弥陀堂は江戸時代の建物ではなく、明治43年に再建されたものです。

阿弥陀堂

阿弥陀堂私たちは阿弥陀堂から集会堂、新玄関の前の道を辿り、境内北側のいわゆる女坂のゆるやかな坂道を下り三条通りを目指すことにしました。

ゆるやかな坂道を下りきると「神宮通り」に出てきます。この神宮通りは平安神宮へとつづく道です。

道の右側には知恩院の境内の森がつづきます。その途中、右手奥へ細い道筋が延びています。その道筋の入口に「花園天皇御陵」の案内板が置かれています。

京都には歴代の天皇の御陵が数多く点在しています。せっかくなので御陵の参拝へと向かいました。なだらかな坂道を150mほど登っていくと御陵の玉垣が現れます。知恩院裏手の木々に覆われた一画に御陵があるようですが、森閑とした空気が漂う中で、白い石造りの玉垣と鳥居が静かに佇んでいます。

花園天皇御陵

花園天皇御陵 花園天皇御陵

花園天皇御陵花園天皇は鎌倉時代の第95代天皇です。わずか12歳で即位された天皇で在位期間は約10年です。即位後、まだ年が若かったため、前半は父である伏見上皇、後半は兄である後伏見上皇が院政を敷きました。22歳で後醍醐天皇に譲位しています。

花園天皇御陵を辞して、再び神宮通りへ戻ります。神宮通りを三条通りへ向かうと、すぐ右手に現れるのが「青蓮院門跡(しょうれんいんもんぜき)」です。

青蓮院門跡

青蓮院門跡参道入り口には枝振りが見事な楠木があります。青蓮院には5本の楠木がありますが、すべて天然記念物に指定されています。

門跡とは門主(住職)が皇室又は摂関家によって受け継がれてきた格式あるお寺のことですが、当寺は天台宗総本山比叡山延暦寺の三門跡の一つです。天台宗の三門跡寺院とは青蓮院、三千院、妙法院のことをいいます。

拝観ができるようですが、先を急がなければならない事情から門前だけで失礼しました。

この後、三条通りに出て地下鉄東西線の東山駅を通り三条大橋へ向かいます。神宮通りから三条通りに入って140mほど歩いた左側の「パーク・ウォーク京都東山」という賃貸マンションの角に「坂本龍馬 お龍結婚式場跡」の石柱が置かれています。

坂本龍馬 お龍結婚式場跡

坂本龍馬 お龍結婚式場跡石柱が置かれているあたりには、以前は青蓮院の塔頭である金蔵寺が堂宇を構えていたといいます。そしてお龍の父である楢崎将作は金蔵寺に仕える医師だったことで、お龍の家族は身を寄せていたようです。そんな縁で龍馬とお龍はこの金蔵寺で祝言をあげたそうです。ちなみに祝言は元治元年(1864)のことです。

賑やかな三条通りは御存じ江戸と京都を結ぶ旧東海道の道筋です。その旧東海道の西の起点でもあり終点になっているのが京都三条大橋です。

江戸から126里に位置する京都三条大橋にはこれまで何度も訪れていますが、橋を背景にした記念写真をとったことがありません。

今回は記念に一枚!

三条大橋にて

三条大橋にて毎年の恒例である秋の京都観光の旅はここ三条大橋で終わります。また来年の京都旅行を楽しみにしながら東京へ戻ります。

日本史 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます