「時は元禄15年、師走半ばの14日」で始まる赤穂浪士の討入り。14日の高輪泉岳寺は四十七士の菩提を弔う多くの参拝客で賑わっていました。そこで赤穂浪士が討ち入った本所松坂の吉良邸の様子が気になって、今日ひとぱっしり行ってみました。

案の定、吉良邸跡はひっそりとした佇まいで、訪れる人もちらほらといったところです。これまで何度もこの場所にはきているのですが、師走のこの時期に訪れるのは初めてです。

吉良邸門前

吉良邸門前

吉良邸跡といっても、かつての広大なお屋敷が残っているわけではなく、当時の広さから比べれば猫の額程度の敷地しかありません。海鼠塀に囲まれた小さな敷地に入ると、これまでなかったものが新たに置かれていました。狭い敷地の奥になんと吉良上野介の真新しい坐像が鎮座しているではありませんか。坐像は高家としての格式ある正装姿で、台座の上に鎮座しています。おそらく今年の義士祭に間に合うように造られたものだと思います。

吉良上野介坐像

吉良上野介坐像

吉良上野介坐像

吉良上野介坐像

邸内には吉良上野介の首を洗ったと言われる「首洗いの井戸」やその井戸の傍らには清水一角をはじめとする吉良側の家臣たちの名前が刻まれた碑が置かれ、その前には真新しい献花が置かれていました。

首洗い井戸

首洗い井戸

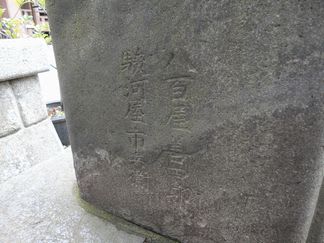

吉良側家臣の碑

吉良側家臣の碑

松坂稲荷大明神祠

松坂稲荷大明神祠

憎まれ役の吉良様ということで、高輪泉岳寺の四十七士の墓前にたむけられた献花や線香の煙に比べると、あまりに侘しい雰囲気が漂っています。まあ、いたしかたないかなといった風情です。

時は元禄15年、師走の半ばの十四日・賑わいをみせる高輪泉岳寺、恒例の義士祭

お江戸元禄事件簿・そろそろ季節がやってくる!「忠臣蔵・赤穂浪士討入り」の裏話【本所吉良邸と谷中観音寺

日本史 ブログランキングへ

日本史 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

案の定、吉良邸跡はひっそりとした佇まいで、訪れる人もちらほらといったところです。これまで何度もこの場所にはきているのですが、師走のこの時期に訪れるのは初めてです。

吉良邸門前

吉良邸門前吉良邸跡といっても、かつての広大なお屋敷が残っているわけではなく、当時の広さから比べれば猫の額程度の敷地しかありません。海鼠塀に囲まれた小さな敷地に入ると、これまでなかったものが新たに置かれていました。狭い敷地の奥になんと吉良上野介の真新しい坐像が鎮座しているではありませんか。坐像は高家としての格式ある正装姿で、台座の上に鎮座しています。おそらく今年の義士祭に間に合うように造られたものだと思います。

吉良上野介坐像

吉良上野介坐像 吉良上野介坐像

吉良上野介坐像

邸内には吉良上野介の首を洗ったと言われる「首洗いの井戸」やその井戸の傍らには清水一角をはじめとする吉良側の家臣たちの名前が刻まれた碑が置かれ、その前には真新しい献花が置かれていました。

首洗い井戸

首洗い井戸 吉良側家臣の碑

吉良側家臣の碑 松坂稲荷大明神祠

松坂稲荷大明神祠憎まれ役の吉良様ということで、高輪泉岳寺の四十七士の墓前にたむけられた献花や線香の煙に比べると、あまりに侘しい雰囲気が漂っています。まあ、いたしかたないかなといった風情です。

時は元禄15年、師走の半ばの十四日・賑わいをみせる高輪泉岳寺、恒例の義士祭

お江戸元禄事件簿・そろそろ季節がやってくる!「忠臣蔵・赤穂浪士討入り」の裏話【本所吉良邸と谷中観音寺

弘福寺石柱

弘福寺石柱 弘福寺山門

弘福寺山門 弘福寺本堂

弘福寺本堂

爺婆尊石像

爺婆尊石像

長命寺山門

長命寺山門 ご本堂

ご本堂 長命水の井戸

長命水の井戸

長命水由緒碑

長命水由緒碑 雪見の碑

雪見の碑 桜田門

桜田門 言問団子の言問亭

言問団子の言問亭 少年野球場のアーチ

少年野球場のアーチ 王貞治氏のプレート

王貞治氏のプレート 十間橋上の人ごみ

十間橋上の人ごみ

桜餅の山本屋さん外観

桜餅の山本屋さん外観 名物「桜餅」

名物「桜餅」 大国神、恵比寿神の祠

大国神、恵比寿神の祠 三囲神社の鳥居

三囲神社の鳥居 社殿

社殿 三囲神社鳥居と参道

三囲神社鳥居と参道 其角の句碑

其角の句碑 越後屋の屋号碑

越後屋の屋号碑 三越のシンボル「ライオン像」

三越のシンボル「ライオン像」 顕名霊社

顕名霊社 三柱鳥居

三柱鳥居 老夫婦の石像

老夫婦の石像 みめぐりのコンコンさん

みめぐりのコンコンさん

百花園入口

百花園入口 百花園内の木戸

百花園内の木戸 福禄寿の祠

福禄寿の祠

売店

売店 ヘビウリの棚

ヘビウリの棚