最近世界的に株価が下落しています。まあ、この種のことが起きることは、以前から予測されていなかったこともありませんが。私としては、市場主義的な枠組みが崩れ始めていると思うのだが、個人的にはもう少し後になって起きて欲しかった。というのも、今は都合上、ほかの主題に取り組んでおり、この「市場主義批判」は、後回しにしていた。今から批判をはじめても、「後追い」か、もしくくは「後出しじゃんけん」でしかないし、この種の批判はすでにいろいろなところでなされていると思うので、真新しさも自分としては感じない。

その点、以前から、金融市場の危機が起こることを提言していた人もいて、例えばニューヨーク大学のヌリエル・ルービニ氏などは、株価や金融市場が活況な時に、その危機を予測していた。私は、NHKBSで放映されている米のtv番組を見て彼を知ったのだが、リーマンが倒産したときも、「公的資金投入で株価の下落は収まる」的なことを多くのエコノミストが(米の実務家のみでなく、大学の先生方も含め)言っていたのに対し、彼は、「これは始まりに過ぎない」的なことを言っていたのだった(こちら、それからこちら)。

彼の意見に対し、他の経済学者が「何でそこまで悲観的になれるのか?」ということを言ったのに対し、彼は「暗いンネルを歩き通して、暗闇の先に一筋の光が見えて、もう出口が近いと思っても、それが実は反対からきた列車の明かりだったということもあり得る」といったことを言っていた。

私は、なかなかおもしろいことを言う人だなと思っていたら、彼はイスタンブールで生まれたユダヤ系イラン人だとのこと。なんか、複雑だが、イスタンブール(か、あるいはトルコ)で生まれた後、一時イランに帰るものの、その後イタリアに移住したのだとか。大学は、学部までイタリアでその後アメリカに渡ったよう(こちら)。ヨーロッパ系であれば、上のような喩え&ジョークも頷ける(笑)。

それはいいとして、今回の暴落も、少し距離を置いてみてみると、ハーヴェイの『新自由主義』を読み直すと、かなり納得がいくところもある。

本当は、今回のエントリーでは、現在あるゼミで文献として扱っているドーアの『働くということ』について、言及したかったのだが、詳しくは次回以降。少しふれておくと、彼はこの本のあるところで、労働市場の流動性を高める「新自由主義的」コンセプトが英やその他の国で大勢をしめつつつあった状況について、ケインズは現在の状況を見て、なんて言うだろう? という問いをたてている(正確には、問いをたててある章をしめくくっている:だから答えはないのだが)。

同じような問いを現在の状況について立てることは可能だろうか、現在の株式市場の状況を見て、かつてのケインズだったら、なんと言うだろうか? と。こう考えてみたくなるが、あるいは、むしろ、こう問いをたてるべきかもしれない。ハイエクやフリードマンなら、現在の状況を見て、なんと言うだろうかと?

ただ、私は経済学者ではないので、経済理論云々よりも、それが政策の場面に移されるところに注目したいと思っている。とすると、かつてのレーガンやサッチャーは、今の状況を見てどう思うのだろう? と問うてみたい気がする。

ただ、レーガンはもはやこの世の人ではないし、また、先日あった報道ではサッチャーも認知症の症状がかなり進んだ状態だとのこと。興隆を極めた新自由主義も、落日間近ということだろうか?

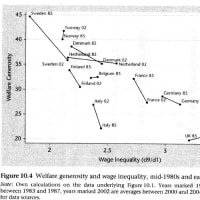

ただし……。欧の事情を考えると、個人的には、「新自由主義」は、左翼勢力(正確には中道左翼)が「新自由主義的政策」を取り入れたときに、その完成を見ると考えている。競争主義的な方向性が、「セーフティーネット」などの社会福祉政策によって補完されてこそ、「能力主義」や「自己責任主義」は、大手を振ってメインストリートを闊歩できるからである。(能力主義も自己責任論も、社会に生活する諸個人の各々に様々な格差が存在してしまっては、自らの立場の正当性を主張できない。しかし、社会政策その他によって、各人が「同じ」スタートラインに立てる、あるいは「平等な機会」に恵まれていると主張することができるなら、自己責任論や能力主義は、声高らかに「個人の責任」を言うことできる)

こう考えるならば、現在の状況について、ブレアはどう答えるのだろうか? こういう問いを、立てることが可能かもしれない。ちなみにブラウンは、どう答えるんだろうか?

仏の大統領サルコジは、金融市場の規制を訴えているが、彼は「ボナパルティスト」*だから、そこは当然。すごくわかりやすい行動・立場だろう(笑)。

*西川長夫氏は、「大衆の要求をブルジョアに投げつける」ことでポピュラリティーを獲得し、そして支配権力を手中に収めるのが、ボナパルティズムの本質であると述べている。そう言う意味で、リーダーは支配階級に属していつつも、「大衆を代弁」するというポピュラリティーを獲得できるわけである。サルコなどを見ていると、高級ブランドの会社社長の別荘でバカンスを過ごしつつも、上のようなことを言うのだから、まさに好例といえるかもしれない。

その点、以前から、金融市場の危機が起こることを提言していた人もいて、例えばニューヨーク大学のヌリエル・ルービニ氏などは、株価や金融市場が活況な時に、その危機を予測していた。私は、NHKBSで放映されている米のtv番組を見て彼を知ったのだが、リーマンが倒産したときも、「公的資金投入で株価の下落は収まる」的なことを多くのエコノミストが(米の実務家のみでなく、大学の先生方も含め)言っていたのに対し、彼は、「これは始まりに過ぎない」的なことを言っていたのだった(こちら、それからこちら)。

彼の意見に対し、他の経済学者が「何でそこまで悲観的になれるのか?」ということを言ったのに対し、彼は「暗いンネルを歩き通して、暗闇の先に一筋の光が見えて、もう出口が近いと思っても、それが実は反対からきた列車の明かりだったということもあり得る」といったことを言っていた。

私は、なかなかおもしろいことを言う人だなと思っていたら、彼はイスタンブールで生まれたユダヤ系イラン人だとのこと。なんか、複雑だが、イスタンブール(か、あるいはトルコ)で生まれた後、一時イランに帰るものの、その後イタリアに移住したのだとか。大学は、学部までイタリアでその後アメリカに渡ったよう(こちら)。ヨーロッパ系であれば、上のような喩え&ジョークも頷ける(笑)。

それはいいとして、今回の暴落も、少し距離を置いてみてみると、ハーヴェイの『新自由主義』を読み直すと、かなり納得がいくところもある。

| 新自由主義―その歴史的展開と現在デヴィッド・ハーヴェイ作品社このアイテムの詳細を見る |

本当は、今回のエントリーでは、現在あるゼミで文献として扱っているドーアの『働くということ』について、言及したかったのだが、詳しくは次回以降。少しふれておくと、彼はこの本のあるところで、労働市場の流動性を高める「新自由主義的」コンセプトが英やその他の国で大勢をしめつつつあった状況について、ケインズは現在の状況を見て、なんて言うだろう? という問いをたてている(正確には、問いをたててある章をしめくくっている:だから答えはないのだが)。

| 働くということ - グローバル化と労働の新しい意味 (中公新書)ロナルド・ドーア中央公論新社このアイテムの詳細を見る |

同じような問いを現在の状況について立てることは可能だろうか、現在の株式市場の状況を見て、かつてのケインズだったら、なんと言うだろうか? と。こう考えてみたくなるが、あるいは、むしろ、こう問いをたてるべきかもしれない。ハイエクやフリードマンなら、現在の状況を見て、なんと言うだろうかと?

ただ、私は経済学者ではないので、経済理論云々よりも、それが政策の場面に移されるところに注目したいと思っている。とすると、かつてのレーガンやサッチャーは、今の状況を見てどう思うのだろう? と問うてみたい気がする。

ただ、レーガンはもはやこの世の人ではないし、また、先日あった報道ではサッチャーも認知症の症状がかなり進んだ状態だとのこと。興隆を極めた新自由主義も、落日間近ということだろうか?

ただし……。欧の事情を考えると、個人的には、「新自由主義」は、左翼勢力(正確には中道左翼)が「新自由主義的政策」を取り入れたときに、その完成を見ると考えている。競争主義的な方向性が、「セーフティーネット」などの社会福祉政策によって補完されてこそ、「能力主義」や「自己責任主義」は、大手を振ってメインストリートを闊歩できるからである。(能力主義も自己責任論も、社会に生活する諸個人の各々に様々な格差が存在してしまっては、自らの立場の正当性を主張できない。しかし、社会政策その他によって、各人が「同じ」スタートラインに立てる、あるいは「平等な機会」に恵まれていると主張することができるなら、自己責任論や能力主義は、声高らかに「個人の責任」を言うことできる)

こう考えるならば、現在の状況について、ブレアはどう答えるのだろうか? こういう問いを、立てることが可能かもしれない。ちなみにブラウンは、どう答えるんだろうか?

仏の大統領サルコジは、金融市場の規制を訴えているが、彼は「ボナパルティスト」*だから、そこは当然。すごくわかりやすい行動・立場だろう(笑)。

*西川長夫氏は、「大衆の要求をブルジョアに投げつける」ことでポピュラリティーを獲得し、そして支配権力を手中に収めるのが、ボナパルティズムの本質であると述べている。そう言う意味で、リーダーは支配階級に属していつつも、「大衆を代弁」するというポピュラリティーを獲得できるわけである。サルコなどを見ていると、高級ブランドの会社社長の別荘でバカンスを過ごしつつも、上のようなことを言うのだから、まさに好例といえるかもしれない。