京都市左京区にある「真如堂」は正式には「真正極楽寺」といい、984年に比叡山の僧・戒算上人により延暦寺常行堂にあった阿弥陀如来を安置して開創された寺院とされます。

京都市左京区にある「真如堂」は正式には「真正極楽寺」といい、984年に比叡山の僧・戒算上人により延暦寺常行堂にあった阿弥陀如来を安置して開創された寺院とされます。「真正極楽寺」は“極楽寺と名乗る寺は多いが、ここが正真正銘の極楽の霊地”という意味を込めて名づけられ、「真如堂」は本堂を表したといいます。

その後の1467年になると応仁の乱によって焼失。

御本尊は比叡山の黒谷に難を逃れ、寺院は何度かの移転や焼失に遭ったものの、1693年に現在地での再建が開始されたといいます。

境内は紅葉の名所として有名で紅葉・桜・青紅葉の名所とされていて冬の季節は華やかさには欠けるが、広い境内には見どころが多く、見事な庭園も有している。

白川通りを途中で折れ真如堂へ向かう道には寺院が点々と立ち並ぶ京都らしい風景が見られる。

朱色に塗られた「総門」は1695年に完成したものだといいますが、珍しいことに敷居がない。

これは真如堂の西側にある神楽岡(吉田神社)の神々が夜にお参りに来る際につまずかないように敷居がないのだといいます。

境内へ入ると正面に「本堂」、右に「三重塔」が見え、緩やかな石段の両端には枝が覆いかぶさるように広葉樹が植えられている。

季節によってこの参道は紅葉に染まったり、青葉に染まったりするのでしょう。

石段を登った右に建つ「三重塔」は1817年の再建で、高さは30mあるといいます。

三重塔は2018年の台風で被災したそうですが、すでに修復は終わり重厚感のある姿をみせてくれています。

「本堂」の前にある「宝篋印塔」には享保13年戌申年(1728年)と彫られてあり、寺院が再建されていた時代の姿が伺われます。

本堂の再建が1717年でしたから、その後に宝篋印塔や堂宇・三重塔が再建されていったのかと思われます。

本堂の内々陣にある厨子には御本尊「阿弥陀如来立像(平安期・重文)」、安倍晴明の念持仏だったという「不動明王座像(平安期)」、「十一面千手観音立像(平安期)が納められているという。

残念ながら御開帳は毎年11月15日のみということでこの日は写真で見るのみ。

ただし、脇陣に祀られている「文殊菩薩騎獅像(鎌倉期・伝運慶作)」、「伝教大師像」「天台大師像」や江戸期の「舎利塔(室町期)」「釉貼花花卉鳳凰六耳壺(室町期)」などは拝観が叶う。

境内にある堂宇にもアクリル板越しにはなるものの、数躰の仏像が安置されていますので仏像の寺としても魅力のある寺院です。

本堂の仏間から渡り廊下を進んで「書院」へ行くと、「涅槃の庭」「随縁の庭」という個性的でありながらも穏やかな気持ちにさせてくれる庭園が広がります。

書院の入口前にある蹲には「真如堂」の巴瓦が置かれているのも味わいがある。

「随縁の庭」を作庭されたのは重森千青さん。

千青さんは、作庭家「重森三玲」さんの孫にあたられる方で、「随縁の庭」は重森三玲さんの「東福寺 方丈庭園」の升目の庭を思い起こさせる作庭となっています。

真如堂は三井家の菩提寺で三井高利らの墓所があることから、「四つ目の家紋(三井家家紋)」を使った独創的な枯山水庭園となっています。

東福寺の方丈庭園を作庭された祖父・重森三玲さんと同じく重森千青さんの庭も他では見ることのない独創的でモダーンな庭園だと感じます。

「随縁の庭」とは打って変わって「涅槃の庭」は借景と石組を使った古典的な良さと凝り方が見られます。

前庭となる庭には白砂が川のように敷かれ、由緒のある石灯籠や石材が配されている。

左にある「燈明寺石燈籠」は鎌倉時代のものだといい、山城国・燈明寺に伝わっていたものを三井家宗山が入手。京都新町通り邸に設置されていたもの。

その後諸々の戦火等を逃れて東京水道橋の邸に移されていたものを新町三井家第十代高遂氏の卒寿の記念として真如堂に寄贈されたといいます。

石燈籠と同じ場所に変わった形をした蹲があり、どんな意味があるか聞いてみたが、三井家からの寄贈としか分かりませんでした。

丸くくり抜いた蹲の外側に水が溜まり流れるようになっており、個性的な中にも面白さを感じる蹲です。

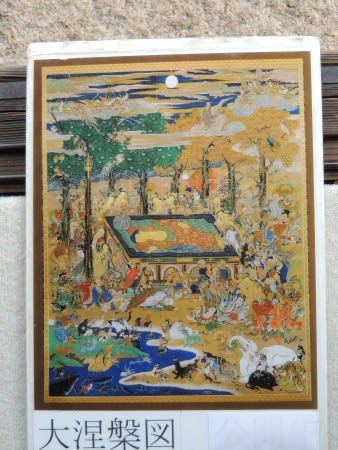

「涅槃の庭」は東山三十六峰を借景として“釈迦涅槃図”を表現した庭で、見る角度によって様々な姿を見せてくれます。

中央に入滅する釈迦を表し、嘆く弟子や釈尊の生母・摩耶夫人を石組で配して、白砂でガンジス川の流れを表す。

作庭家は曽根三郎という方で、曽根さんは「天龍寺の前庭」「天龍寺の曹源池庭園の修復」「宝厳院庭園」など数多くの庭園を作庭された方だそうです。

「涅槃の庭」は、借景となる東山連峰の高さに合わせて庭が作庭されてあり、五山送り火の如意ヶ岳が釈迦の頭部、東山の稜線に合わせて作庭されているのは見事としか言いようがありません。

真如堂には重文の墨画や前川文嶺・孝嶺親子による襖絵なども多数ありますが、息を飲んだのは「齋藤真成」という方の洋画でした。

齋藤真成さんは真如堂の第53世貫主にして洋画家でもあり、京都教育大学特修美術科の教授でもあった方のようです。

一見アブストラクトな作品のように見えるが、アールブリュットのような雰囲気のする絵で、海外を中心に個展を開かれていたようです。

斎藤さんは2019年に102歳で亡くなられたといい、堂内には1点だけ作品があったのですが、自由で力強い作品に圧倒されてしまいました。

ところで、真如堂の堂宇には「元三大師堂」「鎌倉地蔵堂(鎌倉地蔵)」「縣井観音堂(縣井観音)」「茶所(善光寺如来)」「薬師堂(石薬師)」があってそれぞれの仏像をお祀りしています。

興味深いのは奈良・長谷寺御本尊の分身である「十一面観音立像」を祀る「新長谷寺」でしょうか。

西国三十三所第22番札所の「総持寺」には平安時代の公卿・藤原山蔭にまつわる助けた亀の恩返しと観音の霊験に関する縁起が伝わりますが、この新長谷寺にも全く同じ話が伝わります。

藤原山蔭は天皇の側近であったとされ、四条流庖丁式の創始者ともされ、総持寺・新長谷寺・吉田神社(京都左京区)を創建した方とされます。

3所の神社仏閣には山蔭の影響が伺え、観音信仰(長谷寺十一面観音)の信仰が非常に深かった方だったようです。

真如堂(真正極楽寺)は左京区にありながらひっそりとした隠れ寺院のような印象通りの見どころの多い寺院でした。

冬の枯れた季節にも関わらず、参拝者が絶えないのは京都という場所柄もあるでしょうけど、それだけ人をひきつける魅力のある寺院ということなのでしょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます