京都宇治市は平安の昔、貴族の別荘地だったといわれます。

京都宇治市は平安の昔、貴族の別荘地だったといわれます。平等院は1052年、関白藤原頼通が父・道長より譲り受けた別業を仏寺に改めたことが始りとされています。

平等院が創建された時代は「末法思想」が広がっていたといわれる混沌とした厭世的な時代の始りで、貴族たちは極楽浄土の世界を求めていた時代といわれます。

釈迦の入滅から“正法、像法、末法”と続いていくといわれていますが、これだと平等院が創建された年から今に至るまでの1000年の間、末法の世が続いているということになってしまうのです。

弥勒菩薩が下生するのは釈迦の入滅から56億7千万年後となりますから、末法の世はほぼ永遠に近い年月になりますね。

さて、宇治平等院は京都でも有数の観光地ですので少し早めの開門10分前に到着しましたが、すでに受付には長い列が続いていました。

開門して敷地内へ入ると、今度は鳳凰堂内部拝観の券を購入しようとする人があっという間に長蛇の列を作られます。

拝観券を買うのに30分、人数制限のある拝観は最初のグループに入れても更に30分待ち。さすがにこれは見送りに致しました。

まず表門から入り参道を進むとあの見慣れた鳳凰堂が見えてきて観光気分に浸ってしまいます。

鳳凰堂を前にした阿字池の周囲を取り囲むように写真撮影する人が並び、さすが世界遺産の有名寺院との感があります。

拝観した日は天気に恵まれて阿字池に鳳凰堂が綺麗に映り込んでいましたので、当方も数枚写真を撮らせていただきました。

鳳凰堂は朝日が当たる向き(東向き)に建てられていて朝の爽快さを感じさせてくれます。朝日に輝く鳳凰堂は、西方浄土にある極楽ということなのでしょう。

すでに紅葉はほぼ終わってはいましたが、一部残る紅葉のところにはカメラマンが密集しておられます。

レンズを交換したり、怖しい枚数を連射で撮ったりと大変なことになっており、後方にいた当方は横の方と“なかなか撮らせてもらえませんな。”とボヤキあっておりました。

平安時代の唄に「極楽いぶかしくば宇治の御寺をうやまえ」とあるそうですが、この鳳凰堂は外から観るだけでも“極楽はここにあり”との思いが湧いてきます。

鳳凰堂のデザインは「10円玉」や「一万円札の裏側の鳳凰像」に使われているのは有名で、それだけ日本文化を象徴する建築物なのだと言い換えることが出来そうです。

鳳凰堂は正面から見ると中央に阿弥陀如来の顔を拝見することができ、内部拝観券を持たない当方にもそのお姿を拝見することが出来ました。

この阿弥陀如来は1053年に仏師・定朝によって造られた仏で、像高277cmという大きさですので阿字池越しでもよく見えるのでしょう。

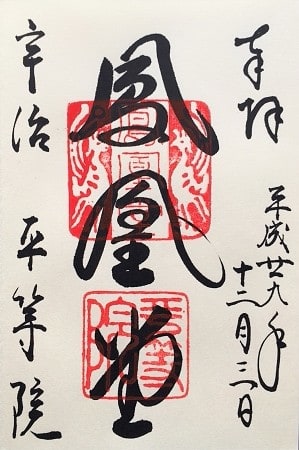

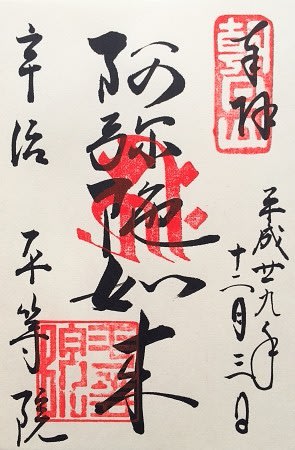

鳳凰堂ばかり眺めている間に朱印場が開いたようで、こちらにも列が出来始めていましたのでまずは御朱印を頂くことにしました。

御朱印は書く人が多いためすぐに頂くことが出来ましたので、最後に左から鳳凰堂を眺めてから先へ進みます。

梵鐘のある場所まで少し登るとまだ微妙に紅葉が残っています。

ただし鐘楼の下には修学旅行生が大量に腰掛けていて、横をすり抜けながら梵鐘まで辿り着くことに...。

平等院の梵鐘は、神護寺・三井寺の梵鐘とともに日本三名鐘の一つとされていて、梵鐘には鳳凰や天女の姿が彫られている美しい梵鐘でした。

最もこれはレプリカで、本物は平等院ミュージアム「鳳翔館」に収蔵されていて、本物はそちらで見ることが出来ます。

平等院には鳳凰堂以外にも「観音堂」「浄土院」「不動堂」「羅漢堂」「最勝院」などいくつかの堂宇がありました。

「浄土院」は15世紀後半に平等院修復のために開創した塔頭寺院と伝えられていて、堂内には珍しい「救世船乗観音」が祀られておりました。

「救世船乗観音」は旅の安全を祈る旅人やその家族の方、航海の無事を祈る方、人生を長い旅路として一生涯の無障を願う人々が「人間遊行(人生は長い旅路)」の願をかける仏だとされています。

現在の「救世船乗観音」は戦後に盗難にあった仏の復元だそうですが、非常に珍しいお姿の仏像に目を奪われます。

この浄土院の本尊は「阿弥陀如来坐像」で異彩を放つ「救世船乗観音」とはまた違った趣のある御本尊でした。

塔頭寺院には浄土院の他にも「最勝院」があり、不動堂と地蔵像・源義朝の墓などがありました。

不動堂の須弥壇中央には「不像明王像と矜羯羅童子・制多迦童子」が祀られ、左に「役行者と前鬼・後鬼」、右は暗くてよく見えないながらも、もう1躰の不動明王の姿があるのが分かります。

最勝院の境内を歩いていると山茶花の花にメジロが来ているのが見えましたので慌ててカメラを向けてみましたが、ちょっと距離が近すぎましたね。

ところで、平等院には「平等院ミュージアム鳳翔館」という博物館が併設されています。

主な展示物は日本三名鐘になっている平安時代の「梵鐘(国宝)」、鳳凰堂中堂にかつて据えられていた「鳳凰1対(国宝)」、あの有名な「雲中供養菩薩像26躯」。

近代的なデザインの博物館に展示されている仏像群は見所がたっぷりとあります。

台座に四天王を従えた「帝釈天立像(平安期)」、同じく平安期の「地蔵観音立像」「聖観音立像」などが展示されている中で、「十一面観音立像(平安期・重文)」の柔らげな表情が印象に残ります。

平安貴族の思いの詰まった平等院には極楽浄土への憧憬が今の世にも伝わってきます。

西方浄土へ行けば、飛雲に乗った菩薩たちが楽器を奏で舞を舞う。そんな世界を人々は夢想したのでしょう。

最後になりますが、宇治の地は「宇治茶と源氏物語のまち」と呼ばれており、紫式部は「源氏物語」の最後の十帖(宇治十帖)は宇治川が舞台となっているといいます。

宇治橋の畔には紫式部の像があり、優雅な貴族文化を象徴するメモリアルになっていました。

驚いたのは、貴族の雅な文化とは相反する激しい勢いで流れる宇治川の流量の豊富さでしょうか。

宇治川には『源氏物語宇治十帖「浮舟」』の物語に、宇治川で入水自殺しようとした浮舟が2人の男の愛に翻弄されるドラマが残されているようですね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます