当時台東区は、若年人口の減少が続いていたため、23区でも中学生までの医療費の無料化などの子育て支援ににいち早く取り組んでいた。また、12月に出産すると、4月の認可保育園の入園の申し込みにギリギリ間に合うので、子どもが生まれてから最短で保育園に入れることができる、というのが理由だったと思う。

本書は、東京で人気の場所は、かつての「西高東低」から皇居5キロ圏内の東側に移ってきた、というところから、人気の街の移り変わりとその理由を、「近接性」(コミュニケーションの密度が高いことによるメリットなど)をキーワードに解き明かそうとしている。

しかし、自分としては、冒頭の例のように、人々が人生のいろいろな局面において都市のメリットを最大限享受するために居住地の選択をするようになったことが、その根底にあるのではないかと思う。

「近接性」はそのメリットの一つではあるが、主要因ではないのではないか。

たとえば、ここ数年人気の湾岸タワーマンションにしても、職住接近や開発が進む新しい町に住む、というだけでなく将来の値上がり・資産形成という動機も大きいはずである(親の遺産に期待できる人などを除けば、資産形成も30代~40代においては重要なテーマである)。

湾岸タワーマンションについて言えば、物件としての魅力と値上がりの相乗効果があったからこそブームになったのだろう。

また、保育園について言えば、横浜市が待機児童ゼロ宣言をした途端に出産世代の人口が流入し、待機児童が一気に増えてしまったことが象徴している。

高度経済成長期は、流入する人口を支えるために都市政策によってインフラが整備され、それを大勢に従って享受することが個人にとってもメリットがあり、またインフレ基調の中では郊外の庭付き一戸建てを「あがり」とする「住宅双六」が成り立っていた。

しかし、住宅双六は、自分の売る住宅を高値で買う人がいないと成り立たない。それは、後続世代が減る少子化で、しかもデフレ基調の世の中では成立しない。

つまり、居住地や住宅の選択についても、大勢に乗っかっていてはメリットがないばかりか損をしかねないのが現在の状況である。

「湾岸タワーマンションは損か得か」「分譲か賃貸か」という議論が盛んなのも、こうした事情が背景にあると思う。

それに気づく人が増えた結果が、「人気の街」の多様化なのではないか。

ただ、「どこに住む?」とか「分譲か賃貸か?」という議論は、「自分の意見への異論=自分の人生の選択への異論」と受け止められて、感情的な対立になりがちなのが傍から見ていて残念。

自分にとって最適な選択をするために、いろいろな情報や意見を集めることができるのは、都会に住む大きなメリット。

だから、そのメリットを享受するためには、性急に「正解」を求めたり、感情的になったりせずに他人の意見を聞くのが、「どこに住む?」を決めるのにいちばん大事なんだけどね。

そういう読み方をするならこの本は面白いと思う。

状況が変われば監督行政の役割も変わる。

金融機関自身の破たんリスクを回避することが最優先だった金融庁の創設時から、一定の資産の健全性を得た現在は、金融機関は地域経済を支えるという本来の役割を果たすべきだ、と森長官は方向転換をした。

しかし一方で、今までの金融検査マニュアルを墨守することに汲々とし、協会保証によって審査能力も衰えてしまった地方金融機関が方向転換についていけずに混乱しているところも多い。

ただ中には、地方金融機関としての「本来の姿」を貫いてきた、または早い時期にモデルチェンジに成功した地域金融機関もあり、本書ではそれらについても取り上げている。

転換の方向性としては正しいのだろうとは思うが、一方で、今まで違う方向でギリギリと絞られてきた金融機関にとってはたまったもんじゃないだろうな、という気もする。

企業としては現状が行き過ぎの場合には急に風向きが変わった場合に備えるというのは必要だが、企業の存続自体が危機に瀕している中で厳格な資産査定で金融庁に飼いならされてしまった身としては、なかなか大変なんだろうとは思う。

不良債権処理・資産の健全化にしても、真っ当に経営してきたところは無事に乗り切れているわけだし、金融庁に言われなくても協会保証だけに頼らず自分の目利きで融資をしようとしてきたのだろう。

結局今回方針転換に右往左往するところは、金融機関としてしかりしていないところで、今回振り子を大きく振ることで、そういうところが結果的に振り落されても仕方ないと考えて入りうのかもしれない。

ところで、筆者はこの方向転換を評価しているのでそういう見方はしないのだろうが、これが純粋に地域金融機関の在り方を考えてのものなのか、政権の地方創生に乗ろうという金融庁としての大人の事情はないのか、というあたりの分析も欲しかった感じがする。

何年かたってみたら、地方創生・事業性評価の名のもとに野放図に融資が拡大し、結局一過性のミニバブルが起きてあとには不良債権が残り、数年後には振り子が元に戻ってました、ということにならなければいいのだが。

新書の対談本というのは、旬の人物を2人連れてきて旬のネタについて語らせて一丁上がり、のためか粗製濫造されがちで、豆知識の放談やヨイショし合いに終始するものが多いが、これはけっこうちゃんとしてる方だと思う。

本書は売れっ子経済学者(とか自分でも使ってしまうが定義ってなんだろう。「新進気鋭」というのもそうだよな)の飯田泰行氏が、地域再生にそれぞれ異なるアプローチで取り組むゲスト5人を選び、ゲストの講義+飯田氏との対談、という形式をとっている。

そのため、ゲストの考えの背景が対談の前提として頭に入るのでわかりやすい。

政府や自治体主導の地域再生が失敗に終わった反省を生かし、民間主導の地域再生にどうつなげるか、というのがタイトルを含めた本書の問題意識である。

なかでも複数のゲストが指摘しているのが、地方自治体の税収の構造の歪み。

固定資産税が特別措置による減免が多すぎるために、地価上昇と固定資産税の税収との相関関係が低くなっていて、最大の税収が地方交付税交付金であることが多い。

そのため自治体には独自に地方再生・地域経済活性化をしようとするインセンティブが働かず、中央とのパイプ作りに励むことになる。

その結果、中央官庁の全国一律の活性化策やそのための補助金目当ての事業を実施し予算を消化することが目的となり、税収や雇用を生み出す独自の施策が生まれにくい。

税収の構造を変えるというのは政治的にも相当ハードルが高いので、とりあえずは個別の自治体が民間の力や知恵を取り入れたりしながらこつこつ成功例を作っていくしかないのかなと思う。

ちなみに、飯田氏の研究テーマの一つとして「三大都市圏以外では人口30万人を超えると徐々に周辺から人を吸い上げる力が強くなり、50万人を超えるとこの流れは加速する」という仮説を披露しているが、これは自分の実感とも整合する。

自分の地域経済の活力を見るてっとり早い目安として「平日の日中に外を出歩いている人が多いか」というのがある。この境目がだいたい人口30万人にあたる。

ただしこの30万人は平成の大合併前の純粋な都市部という感じではあるが。

ちなみに県庁所在地でいうと人口50万人は宇都宮、松山(それぞれ51万人)と大分(47面人)、30万人だと秋田(31万人)と盛岡(29万人)が境界線になる(実際は大合併分を除くともう少しハードルが上がるが)。

経営書というより戦記。

だからこそ面白い。

会社を経営の本当の困難は、簡単な答えや処方箋が存在しない部分にある。本当の困難は論理と感情が矛盾するところにある。本当の困難は、どうしても答えが見つからず、しかも自分の弱みを見せずには助けを求められないところにある。

じゃあそういう場所で著者がいかに企業家・経営者としてどう問題を解決し、または失敗したてきたか、というのが本書。

その中でも、経営者の選定、従業員の解雇または引き止めなどの人事的なことに触れている部分が非常に多い。

そこが一番論理と感情が矛盾するところだし、しかも立場によってそれぞれの論理も違うから一番難しいところなのだろう。

この点、日本だと雇用の流動性が乏しい大企業の人はピンとこないかもしれないが、中小企業やベンチャービジネスに携わる人には共感するところが多いと思う。

『その女アレックス』のピエール・ルメートルの新作(といっても日本の文庫版が2015年10月ですが)。

小説としても文句なく面白いが、ヨーロッパにおける第一次世界大戦と現在との記憶の連続性について考えてしまった。

今回は第一次世界大戦と戦後が舞台。

戦争で職も恋人も失ったアルベールと彼を上官の計略から救ったものの大けがを負ったエドゥアールが、大戦後再会しパリの片隅で貧乏暮らしをする中で、かつての上官に対して復讐を企てる、という話。

あまりネタバレしない範囲で説明すると安っぽいストーリーに思えるが、人物描写や構成・展開は相変わらず見事。

同時に、第一次世界大戦を舞台にした本作が歴史小説でなく現代の冒険小説として読まれている(らしい、少なくとも書き振りはそう)ことも印象深い。

おそらく、国内が戦場となったことで、祖父母からの聞き伝えに加えて、実際に戦場の傷跡や記念物(それも勝利と敗戦ともに)がそこらじゅうにあるということが大きいのではないか。

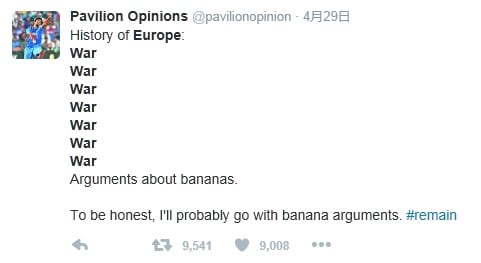

それがEUの創設につながったわけで、BREXITをめぐる下のtweetがそれを象徴しているように思う。

一方で日本だと、たとえば日露戦争を舞台にした小説は司馬遼太郎に代表される歴史小説の世界だし、日中戦争、太平洋戦争を舞台にした小説は「戦記物」になる。

戦時中の日本を舞台にした小説では戦争そのものよりは戦時統制や疎開生活、空襲被害などを描いたものが多く、 本書と同様の復員兵を描いたものは、戦後復興の文脈か社会派小説に分類されるように思う。

たぶんそれは、日清戦争以来の戦争が基本は「外国に出て行って戦った」戦争であり、沖縄を除いて地上戦はなく、他の日本国内では米軍の空襲や原爆投下の「被害にあった」という印象が強いからではないだろうか。

そのうえ、それ以降は戦争を行うことはなく、朝鮮戦争も「特需」として恩恵を受けるなど日本は平和の中で急激な経済復興を遂げた。

それが、戦争を「どこか遠くのもの」のように感じ「良くないもの」とすれば遠ざけることができるもの、という意識につながっているように思うし、それ表れているのが、沖縄県民とその他の日本人との意識のギャップではないか。

唯一日本国内で地上戦の舞台となり、戦後はワシントン講和条約後も米軍の占領下となった沖縄県民には、欧州同様に戦争からの歴史の連続性の意識が根強く、そこが基地問題などの議論においての食い違いの一つの要因になっているのではないか。

小説のレビューから離れてしまったが、そんなことを考えた。

あとがきにもあるように、回顧の主題は岩井の人生ではなく学問を主題としている。

具体的には、不均衡動学から『ヴェニスの商人の資本論』(自分にとってはここがきっかけ)、貨幣論、法人論・会社統治論など現代にいたるまでの研究、思索の過程がその背景も含めて体系的に描かれていて、それぞれの著書の意味合いや位置づけが改めてよくわかる。

そして、自らの研究を発展させる中で興味と関心のある領域を次々と取り込んでいく姿からは、学者としての真摯さがうかがえると共に、本当に学問が好きなんだなぁと感心してしまう。

大学でのポストや学会の中でのポジションを求めるという競争から離れた

(本人はこれを「没落」と表現している)結果、自由に研究に取り組むことができたからであるし、岩井自身も本書をまとめるなかで「学問をする人間としては幸せであったことを再確認できた」と言っている。

こういう人でないと研究者にはなれないのかもしれないと思う一方で、ここまで純粋な研究者というのもそうはいないのではないかと思う。

世事に汚れた半可通の自分にとって、心が洗われるような本であった。

そのうちにTLで大河ドラマ「真田丸」の時代考証をしている丸島和洋氏の本が紹介されていたので、早速購入。

『真田太平記』と「真田丸」を並行していると、出来事の順序や人物の描き方、関係がかなり異なっていることに気づく。

気付く、というよりも、異なる史実を描いていると思えるくらい違うところがある。

『真田太平記』では高く評価されている信幸が、「真田丸」ではいつも割を食っている感じに描かれている。

タイトルからも、真田家の物語(『真田太平記』)信繁(幸村)の物語(「真田丸」)との違いもあるのだろうし、ドラマは毎回山場を作る必要があるので、三谷幸喜としては大泉洋のキャスティングと併せていじられ役として上手く使っているのだろう。

本書を読むと「真田丸」では最近の研究成果である「国衆」という概念を反映させていること、「国衆」と「大名」との違いなどがよくわかる。

一方で「真田丸」でもかなり史実を取捨選択したり脚色しており、『真田太平記』だけがフィクションに基づく娯楽小説というわけでもないこともわかる。

『真田太平記』は真田昌幸、信幸、信繁の武将の物語に「草の者」(=忍び)の活躍が縦横に絡んでくる。

一方で、「真田丸」は女性の存在感が大きい。

この辺は、双方のエンターテインメントとしての重きの置き所の違いだろう。

また、TVドラマはわかりやすい決め台詞が毎回の盛り上がりには大事だし時間の節約にもなるので必要なのだろうが、逆にちょっと鼻につくところもある。

その分小説は長さの制約がないので、登場人物の気持ちの揺れなどを細かく描写することが可能だし、背景の解説や余談の余地も大きいが、その分創作度が高くなる。

しかしいずれも、100年以上続いた戦国時代が終局にさしかかっているという時代背景の中でのそれぞれの戦国武将の生き様を描いているという点は共通している。

そして二つの物語の間の補助線(本来は史実をベースにしたこちらの方が中心軸なんですが)として、『真田四代と信繁』はとても興味深く読むことができた。

先般ライフネット生命と一悶着あったので(参照:ライフネット生命様は拙ブログにご不満のようです。)、積読していた会長の出口氏の本を手に取ってみた。

いい歳してなんでこんな自己啓発っぽい書名の本を買ったのかは不明なのだが、出口氏の発言とか博覧強記ぶりは好きなので買ったのではないかと思われる。

結論から言うと、面白い本ではあるが「仕事に効く」かどうかは読む人次第。

この本は世界史を出口氏がどう再構成して理解しているかを語っている。

自分が不勉強なので最新の研究成果などを反映しているのかも知れないが、それ以外にも「現在に引き直せばこれこれ」というたとえ話が非常に多く、それが腹に落ちやすい。

ただ、それが「仕事に効く」かは別問題。

あとがきにはこうある。

歴史を学ぶことが「仕事に効く」のは、仕事をしていくうえでの具体的なノウハウが得られる、といった意味ではありません。負け戦をニヤリと受け止められるような、骨太の知性を身につけてほしいという思いからでした。そのことはまた、多少の成功で舞い上がってしまうような幼さを捨ててほしいということでもありました。

しかし、より大事なことは、見聞した経験を自分なりに再構成するという姿勢を学ぶことであり、本書の「世界史」を鵜呑みにすることではない(今まで知らなかった知識を得られるという部分はプラスではあるが)。

あとがきの末尾近くに、こうも書いてある。

冒頭に述べたように、この本は、僕が半世紀の間に、見たり読んだり聞いたりして、自分で咀嚼して腹落ちしたことをいくつるかとりまとめたものです。この本の準備のために読んだ本は一冊もありません。それが参考文献を特に明示しなかった理由です。

そのとおり、「咀嚼と腹落ち」という過程が一番大事。

そして経験を本当に「仕事に効」かせるには、本が書けるくらいまで顎と胃腸を鍛えないといけないぞ、と大先輩はおっしゃっておられる。

主人公が、ありそうでなさそうな仕事を渡り歩くなかで、それぞれの仕事の意外な展開を楽しンでいるうちに、気が付いたら気持ちのいい出口にたどり着くことができる。

「キャリア形成」とか「自己実現」とか逆に「ブラック」「非正規」というような大きな声、大きな物語でなく「壁と卵」のように肩に力も入れずに、身近でしかも虚実の境目にあるような柔らかい物語に仕上がっているのが読んでいて楽しい。

個人的には語り口がツボにはまった。

細かい点が気になるがそれは口に出さないでおこう、とかそれはここでは無視して進もうということは日常数多くあるのだが、そういうディテールにいちいちつっこむものの、饒舌にはならずに平熱で淡々と語るところが、面白さを倍加させている。

作者の津村記久子の作品を読むのは初めてなので(芥川賞作家だったことも知らなかった)、これが作者のスタイルなのかはわからないが、別の本も読んでみよう、という気分になる。

ここからは余計なお世話。

初出が日本経済新聞電子版に2014年5月から2015年3月とある。

電子版独自のコンテンツをアピールするなら、「日経○○」という個別分野の雑誌記事の引用やFTの記事ではなくこういうコンテンツをもっとアピールしたほうがいいと思う。

紙面でも、文化面は肩の力が抜けていて意外と面白かったりするんだし。

それに、初出が電子版のメディアだったにもかかわらず、初版後半年経っても電子版が出ないのも間が抜けているように思うのだが、作者の意向なのだろうか?

池波正太郎の『真田太平記』の前の中編を集めたもの。

久しぶりに大河ドラマを観ていて、なら『真田太平記』を読もうかと思ったが、池波正太郎はなじみがなかったのと、12巻というボリュームに腰が引けて(保管スペースとか)、まずは小手調べ。

時代的には徳川の世になり、真田信幸(幸村の兄)とそのあとの真田藩の話。

「真田丸」だと幸村中心でちょっと融通の利かない真面目な長男坊という描かれ方をしている信幸だが、ここでは真田一族を生き延びるために父弟と分かれて徳川方につき、治世に腕を振るった名君として描かれている。

そして、世が降るにつれ、世継ぎにも出来不出来が現れ、徳川からの賦役や天災で疲弊していく藩の姿が描かれる。

そこが逆に戦国の世と違い、派手ではないが様々なドラマのテーマになるのだろう。

さて、『真田太平記』どうするか。

自分が説明しても要領を得ないのでamazonの内容紹介から引用

日立製作所中央研究所で2006年に開発されたウエアラブルセンサ「ビジネス顕微鏡」による人間行動の研究が、 いま、人間・組織・社会の理解を根本から変えようとしている。

著者自身を含め、これまでのべ100万人日以上の行動を計測、その身体活動、位置情報、 センサを付けている人どうしの面会などを記録した「ヒューマンビッグデータ」が、 人間や社会に普遍的に見られる「法則」や「方程式」を次々と明らかにしているのである。

そのデータから明らかになる「法則」とはいかなるものか。 法則の理解は、私たちの生活や社会をどのように変えるのか。

世界を変えつつある新たなサイエンスの登場を、世界の第一人者が自ら綴る!

人間の身体活動をデータにとってみると、意外な法則性が見出される。

そして人間同士の関係、たとえば職場での情報伝達や売り場の店員の動きとの関係などが明らかになる。

興味深かったのが、「幸せ」の計測。

行動を起こした結果、成功したかが重要なのではない。行動を起こすこと自体が、人の幸せなのである。

人との共感や行動の積極性は人の「幸せ」を決めるものである。共感できたり、積極的だったりすると、その先に幸せが得られやすい、というのではない。共感できたり積極的に行動できたりすること自体が、人のハピネスの正体なのだ。

これは、成功(勝利・目標達成・自己実現etc.)しないと幸せになれないというドグマから自由になれるという意味で重要な指摘だと思う。

ビッグデータの解析は、ある状況と結果の因果を示すことはできるが、その機序ははっきりしないことが多いらしい。逆に、機序から類推する仮説検証型分析にはビッグデータ解析は向かないらしい。

ますますなんだかわからない方向に世の中が進んで行っているようだが、もともと未来や他人(や自分自身だって)よくわからないものなわけで、「ありのまま」を受け容れよう(結論に盲従するのではなく)、という姿勢は、かえって自分を楽にするかもしれない。

アメリカ大統領予備選でドナルド・トランプが躍進している。

今まで政治に取り残されてきた層の支持を得ていること、イデオロギーの一貫性よりは論点ごとに受けそうな結論を選んでいるところ、ツイッターの多用やメディアへの露出など、橋下徹と似ている--少なくとも類似点と相違点を分析するのは面白いのではないか--と思うのだが、それについて指摘しているマスコミはないように思える(あるのかもしれないが、大手メディアではないようだ)。

本書は、大阪府知事になってからの橋下徹に対してメディアがどういうスタンスをとってきたか、その結果メディアの側が橋下知事/市長を忖度するようになってしまったかを、関係者への取材をもとに検証している。

そこには、「怒鳴り返せば黙る」ようになってしまった「批判されたくない」メディアの姿勢、芸能人などの応援団が多く敵に回せない関西メディア、大阪には「政治部」がなく社会部が担当する体制、とりあえず数字が欲しいために政策でなく個人のキャラクター中心の番組作りになってしまうTVなど、さまざまな要因が重なり合っている。

いわば、橋下自身が視聴者の欲求を映すメディアでありつづけた、この6年間だった。

やはり、トランプの躍進と似ているように思うのだが、それは素人の短絡なのか。

それともメディアの自己規制--改憲をめぐる大阪維新と自民党の接近などの情勢も含めて--でもあるのだろうか?

不動産業界の内輪ネタ満載とTwitter界隈で有名になったので買ってみたが、小説としても結構面白かった。

「おい、お前、今人生考えてたろ。何でこんなことしてんだろって思ってたろ。なぁ。何人生考えてんだよ。てめぇ、人生考えてる暇あったら客見つけてこいよ」

など、冒頭から名セリフ炸裂中編なのだが、途中から主人公の成長物語風になっていく。

ただ、中編のため、人物の背景描写やエピソードが少なく、ストーリーも抛り出すように終わるが、かえってその分、主人公のその後に思いを巡らすことになる。

城繁幸の解説は、「そもそも日本人にとって仕事とはなにか」というのが本書のテーマではないかという。

解説では、日本の雇用環境の枠組みを前提とするならば、仕事は仕事と割り切って目立たぬようにノルマをこなし続けるか、プレイヤーとしての充実感を貪欲に追及するかのどちらかにならざるをえない。そこの部分をこの小説は描き出しているという。

なら何で作者は『狭小住宅』というタイトルにしたのだろうか、と考えて、実はタイトルは『狭小邸宅』であることに気が付いた。

そこには単なるカテゴリーではない、住む人の思いが入っている。

--下手に喋るな、現実を見てわからせればいい。客が納得するまで何件でもまわしつづけろ。

予算や利便性、快適さ、さらには見栄などのすべてを満足させる理想的な物件はない。

その中でどこかで妥協しつつ家を買うか、または買わないかを客は悩み、そういう客にどうやって買わせるかに不動産屋はあの手この手を使う。

そのことをわかりはじめてきた主人公は、自らの仕事についてどういう選択をするのだろうか。

『サラバ』の西加奈子の作品(こちらの方が古い)。

男にだまされ続けて北の港町に流れ着いて漁港の焼肉屋で働くことになった肉子ちゃんと娘を中心とした話。

設定と登場人物の造形、ストーリーの妙に加え、肉子ちゃんの出身の関西弁と地元の方言に大人びた主人公のつっこみが入り混じった語り口が見事。

それっぽいことを言えば「成長と救済の物語」なんだろうが、小説は楽しいと思わせる力の方が勝っているので、小難しいことを考えずに一気に読むのが正解。

PS

『サラバ』はついこの間読んだと思ってたら2月だったことに呆然とした師走も半ば。