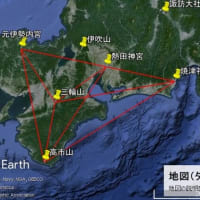

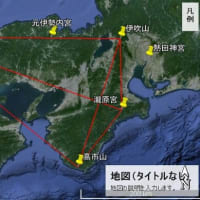

公州(武寧王陵・公山城)と加唐島、出雲大社、伊勢神宮・内宮、など

加唐島

武寧王陵(ムリョンワンヌン)の位置

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%AF%A7%E7%8E%8B

武寧王・・・・・・ウィキペディア(Wikipedia)

『日本書紀』の記述

武寧王の出生の話として雄略天皇紀5年(461年)条に、「百済の加須利君(蓋鹵王)が弟の軍君昆伎王を倭国に人質として派遣する際、一婦人を与えて、途中で子が生まれれば送り返せと命じた。一行が筑紫の各羅嶋(かからのしま・加唐島)まで来たところ、一児が生まれたので嶋君と名付けて百済に送り返した。これが武寧王である」としている。また、即位については武烈天皇紀4年(502年)是歳条には「百済の末多王(東城王)が暴虐であったので、百済の国人は王を殺し、嶋王を立てて武寧王とした」としている。

http://www.atkyushu.com/InfoApp?LISTID=202&SCD=m200206

百済王 筑紫の加唐島に出生す ~その1~

《そんな両国の関心が高まるなか、九州の一つの島が、日韓の歴史学者や古代史ファン、マスコミの注目を集めている。それは佐賀県鎮西町、東松浦半島の沖合約三・五・に浮かぶ加唐島である。

周囲十四・六・、人口二百四十人余りの小さな島だが、古くから朝鮮半島との交通の要衝として知られる。

今から約一、五○○年前、この海の道で、古代朝鮮を代表する一人の王が生まれた。中興の祖といわれる、百済二十五代王・武寧王(ムリョンワン)である。

九州の小島に生まれた朝鮮の王。この不思議な、武寧王生誕伝承は、八世紀に編纂された『日本書紀』にも載っている。

「雄略五年(四六一年)六月、百済王の婦が筑紫の各羅嶋で児を生んだ。島で生まれたので嶋君と言う…」

この各羅嶋が、現在の加唐島であることは想像に難くないが、嶋君と呼ばれた王は一体誰なのか。実は、古代朝鮮の史書『三国史記』『三国遺事』は、武寧王の実名を表す諱を「斯摩(斯麻)」と記している。

この斯摩が嶋君で、加唐島で生まれたのは武寧王と考えられる。だが、あいにく、どちらの史料にも王が日本で生まれたという話はない。》

日本書紀には武寧王は加唐島の生まれとなっていますが、『三国史記』『三国遺事』にはでていないようです。

また、百済・武寧王は日本との関連が深いことは以前から見ていますし、不比等の祖先であるという推測もしていますが、武寧王自身の物語はよくわかりません。

そこで、加唐島の位置を検討しました。

その結果から、武寧王出生の物語は事実ではないと思えます。

継体天皇の出身地が福井とされているのと同じで、その位置から創られた物語だと考えます。

加唐島 ‘ウォッちず’

検索結果 (3件) / 検索文字列:加唐島

1~3件を表示しています。

● 鎮西町加唐島 (ちんぜいまちかからしま) / "佐賀県唐津市"

● 加唐島 (かからしま) / "佐賀県唐津市"

□ 加唐島簡易郵便局 / "佐賀県唐津市"

● 加唐島 (かからしま) / "佐賀県唐津市"

http://watchizu.gsi.go.jp/watchizu.aspx?b=333607&l=1295125

● 鎮西町加唐島 (ちんぜいまちかからしま) / "佐賀県唐津市"

http://watchizu.gsi.go.jp/watchizu.aspx?b=333530&l=1295141

加唐島 (かからしま) / "佐賀県唐津市"のほうでやってみます。

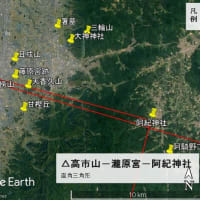

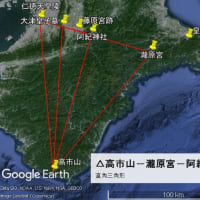

北のこちらの方が直角に近くなるからです。

武寧王陵(ムリョンワンヌン)

北緯36度27分58秒、東経127度6分44秒にしています。

公山城(コンサンソン)でもたいして変わりありませんが、武寧王陵(ムリョンワンヌン)のほうが直角に近くなります。

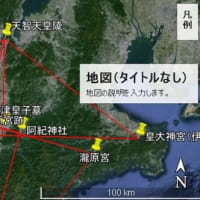

また、伊勢神宮・内宮-出雲大社の延長線上を公州(コンジュ)としたのですが、そこだともっと直角に近くなります

加唐島→武寧王陵(ムリョンワンヌン)

①322.659度 ②141.083度 ③404.551km

Ⅰ322°32′04.16″ Ⅱ140°57′29.34″ Ⅲ404,549.316(m)

加唐島→出雲大社

①51.5283度 ②233.130度 ③327.2563km

Ⅰ51°39′17.50″ Ⅱ233°15′26.45″ Ⅲ327,600.405(m)

武寧王陵(ムリョンワンヌン)→出雲大社

①101.623度 ②284.895度 ③515.1554km

Ⅰ101°34′00.22″ Ⅱ284°50′20.88″ Ⅲ516,496.586(m)

360-322.659+51.5283=88.8693度

360-322°32′04.16″+51°39′17.50″=89°7′13.34″

後省略

90度、50度、40度の直角三角形に近い。

この角度になることが多い気がします。

加唐島

武寧王陵(ムリョンワンヌン)の位置

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%AF%A7%E7%8E%8B

武寧王・・・・・・ウィキペディア(Wikipedia)

『日本書紀』の記述

武寧王の出生の話として雄略天皇紀5年(461年)条に、「百済の加須利君(蓋鹵王)が弟の軍君昆伎王を倭国に人質として派遣する際、一婦人を与えて、途中で子が生まれれば送り返せと命じた。一行が筑紫の各羅嶋(かからのしま・加唐島)まで来たところ、一児が生まれたので嶋君と名付けて百済に送り返した。これが武寧王である」としている。また、即位については武烈天皇紀4年(502年)是歳条には「百済の末多王(東城王)が暴虐であったので、百済の国人は王を殺し、嶋王を立てて武寧王とした」としている。

http://www.atkyushu.com/InfoApp?LISTID=202&SCD=m200206

百済王 筑紫の加唐島に出生す ~その1~

《そんな両国の関心が高まるなか、九州の一つの島が、日韓の歴史学者や古代史ファン、マスコミの注目を集めている。それは佐賀県鎮西町、東松浦半島の沖合約三・五・に浮かぶ加唐島である。

周囲十四・六・、人口二百四十人余りの小さな島だが、古くから朝鮮半島との交通の要衝として知られる。

今から約一、五○○年前、この海の道で、古代朝鮮を代表する一人の王が生まれた。中興の祖といわれる、百済二十五代王・武寧王(ムリョンワン)である。

九州の小島に生まれた朝鮮の王。この不思議な、武寧王生誕伝承は、八世紀に編纂された『日本書紀』にも載っている。

「雄略五年(四六一年)六月、百済王の婦が筑紫の各羅嶋で児を生んだ。島で生まれたので嶋君と言う…」

この各羅嶋が、現在の加唐島であることは想像に難くないが、嶋君と呼ばれた王は一体誰なのか。実は、古代朝鮮の史書『三国史記』『三国遺事』は、武寧王の実名を表す諱を「斯摩(斯麻)」と記している。

この斯摩が嶋君で、加唐島で生まれたのは武寧王と考えられる。だが、あいにく、どちらの史料にも王が日本で生まれたという話はない。》

日本書紀には武寧王は加唐島の生まれとなっていますが、『三国史記』『三国遺事』にはでていないようです。

また、百済・武寧王は日本との関連が深いことは以前から見ていますし、不比等の祖先であるという推測もしていますが、武寧王自身の物語はよくわかりません。

そこで、加唐島の位置を検討しました。

その結果から、武寧王出生の物語は事実ではないと思えます。

継体天皇の出身地が福井とされているのと同じで、その位置から創られた物語だと考えます。

加唐島 ‘ウォッちず’

検索結果 (3件) / 検索文字列:加唐島

1~3件を表示しています。

● 鎮西町加唐島 (ちんぜいまちかからしま) / "佐賀県唐津市"

● 加唐島 (かからしま) / "佐賀県唐津市"

□ 加唐島簡易郵便局 / "佐賀県唐津市"

● 加唐島 (かからしま) / "佐賀県唐津市"

http://watchizu.gsi.go.jp/watchizu.aspx?b=333607&l=1295125

● 鎮西町加唐島 (ちんぜいまちかからしま) / "佐賀県唐津市"

http://watchizu.gsi.go.jp/watchizu.aspx?b=333530&l=1295141

加唐島 (かからしま) / "佐賀県唐津市"のほうでやってみます。

北のこちらの方が直角に近くなるからです。

武寧王陵(ムリョンワンヌン)

北緯36度27分58秒、東経127度6分44秒にしています。

公山城(コンサンソン)でもたいして変わりありませんが、武寧王陵(ムリョンワンヌン)のほうが直角に近くなります。

また、伊勢神宮・内宮-出雲大社の延長線上を公州(コンジュ)としたのですが、そこだともっと直角に近くなります

加唐島→武寧王陵(ムリョンワンヌン)

①322.659度 ②141.083度 ③404.551km

Ⅰ322°32′04.16″ Ⅱ140°57′29.34″ Ⅲ404,549.316(m)

加唐島→出雲大社

①51.5283度 ②233.130度 ③327.2563km

Ⅰ51°39′17.50″ Ⅱ233°15′26.45″ Ⅲ327,600.405(m)

武寧王陵(ムリョンワンヌン)→出雲大社

①101.623度 ②284.895度 ③515.1554km

Ⅰ101°34′00.22″ Ⅱ284°50′20.88″ Ⅲ516,496.586(m)

360-322.659+51.5283=88.8693度

360-322°32′04.16″+51°39′17.50″=89°7′13.34″

後省略

90度、50度、40度の直角三角形に近い。

この角度になることが多い気がします。