伊那市高遠町から入笠山に至る法華道(ほっけみち)という古道がある事を知ったのは昨年の事だったと思う。

法華道は入笠山に至る道ではなく、甲斐の国と信州高遠を最短(全長22km)で結ぶ道で、富士見町から入笠山東斜面を登って大阿原湿原ー仏平峠ー荊口ー山室(一説には 御所平峠ー芝平ー荊口ー山室)を通って非持に至る道と説明されている。

法華道とは日蓮宗を広める為に、甲斐の国、身延山の僧侶が通った道だった。

日蓮宗は鎌倉時代はじめに日蓮上人が開いた仏教宗派で、法華経の教えを説く法華宗と言われる。

日蓮上人は甲斐の国身延山に入り、没後、総本山となった身延山久遠寺からは多くの僧侶が諸国へ布教に出た。

伊那市高遠町の山室川周辺は早くから日蓮宗が普及した地域と言われている。

この古道ー法華道は、芝平集落出身の有志の方が故郷への強い思いから10年余の年月をかけ復興されたことを知り、尚更歩いてみたくなった。

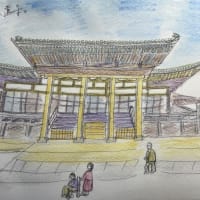

山室川沿いには法華経伝来を偲ばせる古刹があり、まず弘妙寺を訪ねてみた。

日蓮宗の寺として800年の歴史を持つ弘妙寺はもともと真言宗だったが、身延山から日学上人が巡錫して日蓮宗に改めたと書かれている。

この弘妙寺にある説明板には「宗良親王」についても記されている。

「親王は後醍醐天皇と共に元弘の変、建武中興に破れ信濃(現在の高遠町荊口)に逃れ、寺に助けを求む。時の住職は親王の一行を隠い、山の中腹(法華道の道筋)に道筋の平らな処に住を建て池を掘り住めるようにした。この処をを御所平、御所が池という。」

南北朝時代、宗良親王(1385年没と記されている)が下伊那郡大河原(現 大鹿村)に居を構えていたことは大鹿村を歩いて知る事ができたのだが、大河原から分杭峠を通り、高遠に至り、この法華道道筋付近を通り甲斐の国に抜けて関東武士と連絡を取りながら、戦いの時が来るのを待っていたと言われている。

弘妙寺を訪ねてお話を聞くと、檀家衆が池を掘り朝晩の食事を届け宗良親王を匿った、と代々言い伝えられ、私たちも聞いていると話されました。

弘妙寺境内には宗良親王の碑と歌人宗良親王が詠んだ「我を世に ありやととはは 信濃なる いなとこたへよ 峯の松風」という句がある。

宗良親王は幾つもの歌を詠まれているけれど、いな=伊那と言うのはこの高遠の事なのだと頷ける句だと思う。

それ故、法華道を歩く事は、この甲州と信濃を結ぶ古道付近に残る「宗良親王」の足跡も訪ねる事となりそうだと思うと心弾む。

弘妙寺から歩けば一時間くらいかかるのか、山室川に沿って上流に進むと、昭和36年の三六災害によって歴史を閉じた芝平(しびら)地区に至る。

数軒の家と分校跡があり、

約800年の歴史を閉じて廃校になった分校跡には、集落の記念碑が建てられていた。

透き通った山室川沿いにはクリンソウが咲いていて

傍らには石仏などもあり、人の住んだ歴史を感ずる川沿いの道をもう少し上流に進むと、

法華道、入笠山入り口という看板に辿り着いた。

とりあえず、一回目は法華道入り口の確認をして、少しだけ山への道を進んでみた。

法華道を入るとすぐ第一の看板があり、

地名 万灯(マンド―) 天文14年4月

武田の一軍が高遠城を攻める折、この道を万灯を燃やしながら下った。

その情景を先人が見て、この場所をマンドーと呼んだと書かれていた。

この信州高遠から甲州に至る道には、法華経伝来の歴史のみならず、甲州・武田軍の信州侵略の歴史や、

古くは宗良親王の生きた南北朝時代の歴史も垣間見ることができると思うとちょっとわくわくするのだが、

山道はそれほど甘くはなかった。

法華道を一歩入っただけで、ここは一人では歩いてはいけない道だと感じる。

深い里山には獣がいたり、獣道に迷ったり、太陽の光の届かない所もある。

法華道は後日友人と一緒に歩こうと思い、一回目を終えた。