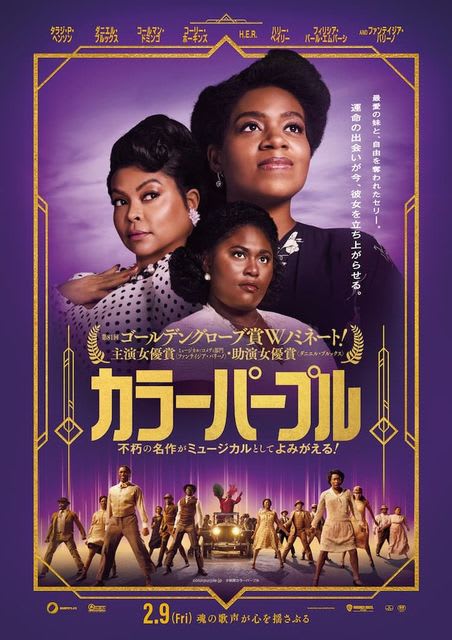

子供の頃に突然の事故で両親と妹を亡くして以来、世を恨み、自暴自棄に生きて来た男が、悪徳ブリーダーの虐待から逃げ出してきた犬チャーリーと出会い、ようやく人間らしい心を取り戻す。チャーリーが末期の癌と知り、チャーリーが好きな雪を見せてやろうと、南インドからヒマラヤを目指してバイクの旅に出る。

3時間は長すぎるだろうとか、あの度々挿入される歌は要らないだろうとか、パラグライダーのシーンもドッグショーのシーンも不要だろうとか、悲しい題材つかってエンタメとして盛り上げないでよとか、文句は多々ありますが、号泣しました。

(2015年、インドにて)

ついでにインドの犬の話題。

インドを旅行した時、あちこちで沢山の犬を見ました。

往来のゴミの山では何処でも野良犬が漁っていましたが、インドのゴミ溜めというのは、人間の物乞いが漁り尽くしているのです。

殆どの犬が痩せこけていて、怪我をしていたり、ビッコを引いていたり。

当然不妊手術などしていないであろう、おなかの大きな犬も、仔犬も、そして死体もよく見かけました。

インドで犬やっていくのも大変だなあと、つくづく思ったのでした。

(震えていたインドの仔犬たち)

「チャーリー」公式HP

3時間は長すぎるだろうとか、あの度々挿入される歌は要らないだろうとか、パラグライダーのシーンもドッグショーのシーンも不要だろうとか、悲しい題材つかってエンタメとして盛り上げないでよとか、文句は多々ありますが、号泣しました。

(2015年、インドにて)

ついでにインドの犬の話題。

インドを旅行した時、あちこちで沢山の犬を見ました。

往来のゴミの山では何処でも野良犬が漁っていましたが、インドのゴミ溜めというのは、人間の物乞いが漁り尽くしているのです。

殆どの犬が痩せこけていて、怪我をしていたり、ビッコを引いていたり。

当然不妊手術などしていないであろう、おなかの大きな犬も、仔犬も、そして死体もよく見かけました。

インドで犬やっていくのも大変だなあと、つくづく思ったのでした。

(震えていたインドの仔犬たち)

「チャーリー」公式HP

(2018.7.)

(2018.7.)