日本・ベルギー・英国 喫茶モエ営業中

Brugge Style

永遠のジュリエット! romeo and juliet

パリからドタバタでロンドンへ帰ってきたのはひとえにロイヤル・バレエのRomeo And Juliet 『ロメオとジュリエット』を観るためだった...

ジュリエット役はわたしの女神、わたしの愛、Marianela Nunez。

彼女が決して失わない少女のような初々しさ愛らしさで(それを失わなない残酷さ悲惨まで)、ほんとうにたった14歳の少女のように見える...

しかも彼女がすごいのは、成熟して全てを包み込むような偉大なる母的であることなんですよっ!! しかも若い時から!!

練りに練られて角のない技術的最高峰であることは言わずもがな、今回もすごいものを見てしまった...

ロメオ役のWilliam Bracewell も素晴らしかった!!

彼らが一緒に踊っているロメオとジュリエットはないが、ゴージャスに息のあったところではこちらGrand Pas Classique をどうかどうかご覧になってみてー

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「美術館は私たちが『読むこと』を学ぶ本」 ルーヴル・クチュール展

ヴィンターハルター画 19世紀

ドレスはガリアーノのディオール 2003−04

「ルーブル美術館は、われわれが『読むこと』を学ぶ本である」とは言い得て妙である。

パリのルーヴル美術館では、初の「服飾展」ルーヴル・クチュール展が開催中で、今月2回目のパリはこの見学のために。

ガリアーノのディオール 2006−07

ルーヴル美術館の歴史と、そのコレクションの膨大さ。

一方でフランスの誇るクチュールという芸術。

世界中に知られてきたこれらフランスの文化遺産を、中世から現代までの芸術の総体として類似点を強調しつつ同レベルに展示し、ピース同士の対話をうながし、われわれはそれを読む。

そうなのだ、ものはもの単体で存在するのではなく、文脈や関係性でその魅力を発する。

まさにルーヴルは開かれた本である。

この後は毎度のように長ーい(写真も多い)ので、おつきあいいただけない方はここでさようなら(笑)。

でも! なぜ人間は象徴や、同じようなモチーフを多用するのか、という考察をしています!

わたしはこういうことを考えるのがほんとうに好きなの...

お好きな方、おられるかしら。

同じケースに配列してあるのは黄金の時計 ドイツ 16、17世紀

両方とも、複雑な内臓を包むメタル...

手前はアンリ4世の甲冑 16世紀

ルーヴルの装飾芸術部門の約9千平方メートル(!)のスペースに、65のテーマ、クチュールは100点近く。

ディオール、シャネルから、アレクサンダー・マックイーン、ゴルチェ、ヨウジ・ヤマモトまで。

服飾展なら2時間ほどで見学できるかなあと想定したのは甘かった。4時間かかった。

わたしは80年代に初めてルーヴルを訪れて以来、何十回も来館しているが、告白しよう、装飾芸術部門は丁寧に見学したことがありませんでした...

聖遺物箱、個人的な礼拝の道具、ブローチやネックレスや指輪、テキスタイル、食器、花瓶、家具、エナメル、懐中時計、タペストリー、象牙細工、ガラス細工、金銀細工、装飾武具...

このような日用品の美よりも、実用から切り離された美のための美、ルーヴルではまず絵画と彫刻と建築が見たい、と思ってしまうからだ。

18世紀フランスの特徴的な「爆弾型」のチェスト

「爆弾型」チェスト型のドレス

さて、今回初めてじっくり見た日用品の美、クチュール作品、そして展示場となったリシュリュー翼の室内装飾の美(特にナポレオン3世のアパルトマン)...

わたしが最も強く感じたのは、人間が好んで使う象徴やシンボルには、多様性どころかかなりの限界がある、ということだった。

シャネルのブレスレットと同じケースに並べられた1000年前のアミュレット(お守り)...見よ、見分けがつかないではないか。

ドルチェ・アンド・ガッバーナ< 2013−14

花、植物、天体や自然現象、時間、動物、瞳や心臓など人体の一部、円や螺旋などの幾何学など、人間がシンボル化してありがたがるものは実はとても限られているのでは?

人間は「生命と死」「神と権力」「時間と宇宙」にかかわるものが好き?

ユング心理学の「元型(アーキタイプ)」の考え方では、特定の象徴は集団的無意識の中に根づいており、時代や文化を超えて普遍的に現れるという。

そうなると、デザイナーや芸術家の独創性とは何か、独創性などというものはそもそもあるのか、と考えさせられる。

後方の16世紀のタペストリーから切り取られて抜け出してきたよう

「独創性」とは、まったく新しいものを生み出すことではなく、むしろ限られたシンボルや形をどのように再解釈し、組み合わせ、新たな文脈に置くか、新たな視線を提供するということなのかもしれない...

ベンヤミン的には、引用とは単に権威ある文献を参照する行為ではなく、それを新たな文脈に置き換え、歴史の断片を再配置することで、新しい意味を生み出す手法だ。

マルセル・デュシャンが既存の便器を「泉」として発表したのも、芸術の美しい形そのものより、それを芸術をどう解釈するかという思考の領域に焦点を当てたわけだ。

そう考えると、「独創性」とは完全な創造ではなく、文化的記憶を巧みに操作し、見る人の認識をずらしたり、意外性で驚かせたりする力なのかもしれない。

襟や袖をデフォルメ (ナポレオンの)権力をデフォルメするための装飾とか...

白薔薇オスカルのような軍服だ...

フローベールはさらに一歩進んで『ボヴァリー夫人』を書くにあたり、「全くの虚無の上に建てられた小説が書きたい」と宣言した、というのを思い出した。

鹿島茂先生がおっしゃっていた。

「この世に新しいものは何もない

アレンジしかない

アレンジメントだけが美というものを成立させる

どこかに未発見の美があるわけではない

ごくごく凡庸な、どこにもあるようなもの、一見するとそうは見えないが、その背後で巧みに配置された言葉が自立するような作品として、全てはアレンジメントによって構成される」のが傑作『ボヴァリー夫人』である、と(鹿島茂のN'importe quoi!より)。

フローベール以前の文学では、「作者」は絶対的な存在であり、語り手の視点を通じて世界観を示す役割があった。

しかしフローベールは、小説から作者を消し去ることを目指す。

小説が大きな物語を提示するのではなく、小説を「言葉そのものが自立し、意味が絶対に定まらない」状態を作ろうとしたのである。。

これは、のちのロラン・バルトの「作者の死」にもつながる考え方であり、読者が小説に意味を求めること自体を問い直す試みであった。

つまり、作品の意味は、作者が意図したものではなく、読者がどう受け取るかで決まり、書かれた瞬間から作者の手を離れ、「解釈は無限に開かれる」。

孔子にしてすでに2500年前に「述べて作らず」(私が申すのは先人のコピーにすぎず、オリジナルではない)と宣言している。

ここに展示されている無数のシンボルやモチーフはそういうものなのか?

ミル・フルールは中世後期に好まれたパターンで、背後のタペストリーもそうだが

有名なところでは先日書いた『貴婦人と一角獣』にも

マリア・ガルシア・キウリのディオール 2018−2019

ではなぜ人間はなぜ限られた象徴やシンボルのみを使い、アレンジメントだけを行い、解釈を無限に開くのだろうか?

装飾やデザインに多用されるシンボルは、単なる装飾以上の意味を持つ。

それらは社会的、宗教的、あるいは個人的な意味を担いながら時代を超えて生き続けてきた。

とはいえ、人間の脳はパターン認識に優れているが、認識できる形や概念には限界がある。

単純すぎす、複雑すぎない、リズミカルで覚えやすい形(円、十字、星、渦巻き)や、自然界に存在するもの(花、太陽、月、動物など)は、人類の長い歴史の中で重要な意味を持ち、記憶に定着しやすいという特徴がある。

シンボルはもともと呪術的、宗教的、神話的な背景から生まれたものが多く、それらは歴史的に継承され、文化の記憶として固定化されてきた。

たとえば、西洋美術では古代ギリシャ・ローマの神話のモチーフ(花、月桂冠、天使、獅子など)がルネサンスを経て近代まで繰り返し使われてきた。

こうしたシンボルは、時間が経つほどに「意味の層」を増し、それ自体が持つ歴史的・文化的な重みが、さらに繰り返し使われる要因になっているのだろう。

つまり、人間が長年にわたって使い続けているシンボルは、単に意味があるだけでなく、視覚的・実用的にも「成功したデザイン」だからこそ、生き残ってきたのかもしれない。

そして今後も。

なぜ人間はシンボルや象徴を多用するのだろうか。

人間は情報にパターンを見出し、その情報を圧縮することで厳しい時代を生き延びてきたからだろうか。

人間がシンボルや象徴を多用するのは、情報の圧縮と効率的な処理のためだと考えると、認知科学や進化論的にも納得がいく。

脳は限られた認知リソースで世界を理解しなければならないため、情報を効率的に処理する必要があるのだ。

シンボルは、複雑な概念や経験を単純化し、圧縮した形で記憶する手段の一つである。

例えば、「王冠」というシンボルを見れば、それが「権力」「王権」「神聖性」などの概念を象徴していることがすぐにわかる。いちいち歴史や背景を説明する必要はないだろう。

まあ、現代社会では、かつては宗教的な文脈でしか意味を持たなかった装飾やモチーフが、世俗化した現代ではファッションの一部として消費されるという現象(ベンヤミン「アウラ」の喪失)と指摘したが。

みなさんこぞってセルフィやグループ記念撮影をしておられるからだ

この部屋は象徴とモチーフで目が眩むほど豪華に、そして分かりやすく飾られており、

われわれはなぜかそれを大変好む

スカーレット・オハラじゃないが、カーテンを使って作ったドレスのよう

シンボルはパターン認識の結果である。

人間の脳はパターンを探し、意味を見出すことに特化している。

進化的に考えると、ランダムな情報の中から生存に役立つパターンを見つける能力が生存確率を上げ、人間は生存のためにパターンを見つけ、それをシンボル化することで情報を圧縮・伝達してきたのではないか?

シンボルは社会的コミュニケーションを効率化し、個人だけでなく集団の中での情報伝達にも役立ち、特定の集団をまとめる役割を果しつつ、シンボルを共有することで、コミュニティの一員であることを確認できる。

シンボルは記憶を強化し、文化を継承するのだ。

ナポレオン3世のダイニングルームに

「陽の下に新しきものなし」

昔あったことは、これからもあり、

昔起こったことは、これからも起こる。

太陽の下、新しいものは何一つない。

(旧約聖書『伝道の書』1:9)

飾るのはヨウジ・ヤマモト 2015−16

パリでは彼を何度かお見かけしたことがある

最後までお付き合いくださったあなた、ありがとうございます!

勲章を差し上げたいです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

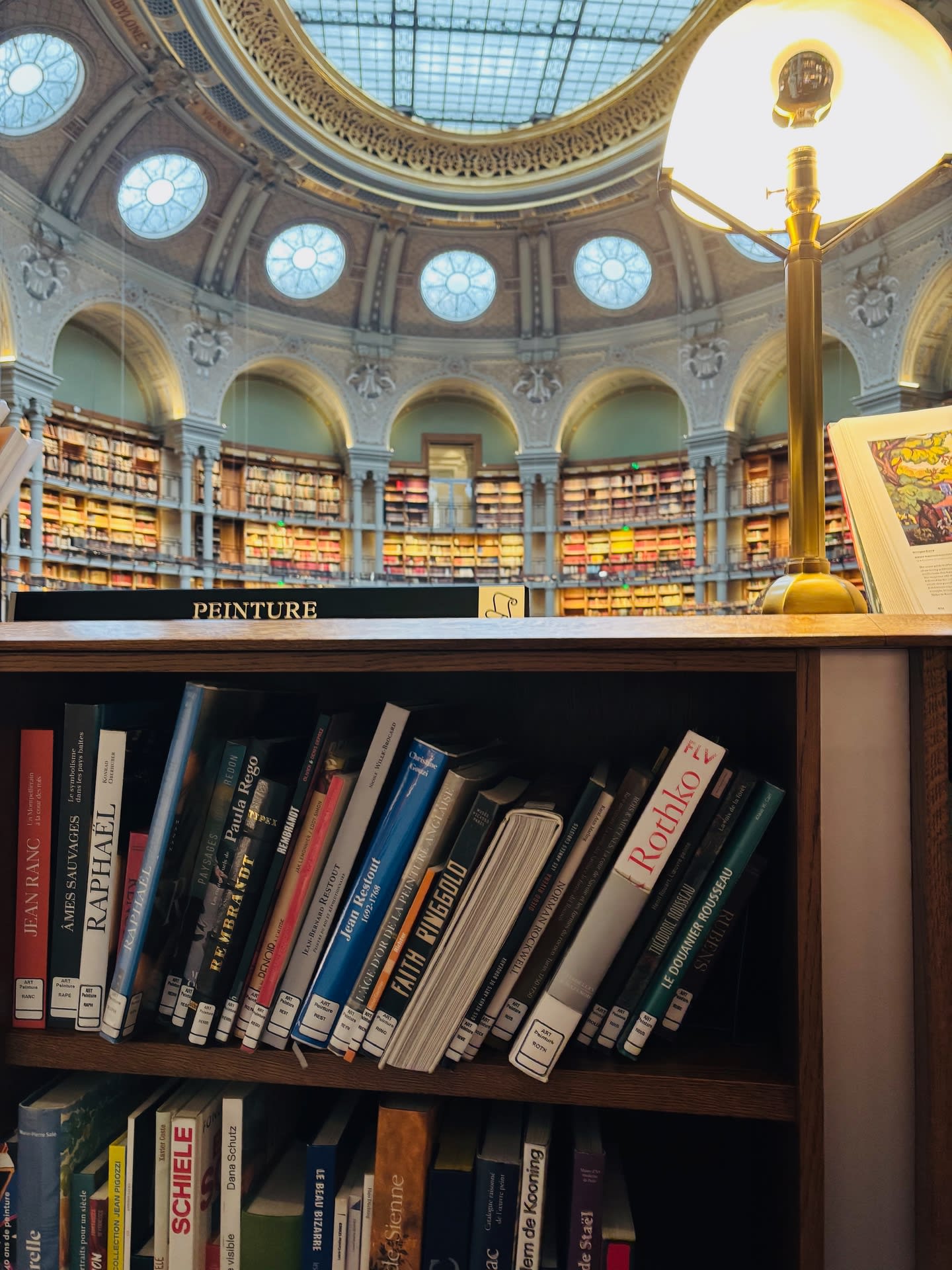

ボルフェス的宇宙 フランス国立図書館

ここで勉強できるなら何度でも学生やりたい...

フランス国立図書館 Bibliotheque nationale de Franceは、14世紀にその名も賢明王シャルル5世によって創立された写本や図書などのコレクションを起源に持つ。

その後も歴代の王によって規模は拡大し続け、フランス革命後には修道院や亡命貴族の蔵書が没収され、王立から国立となったこの図書館に入ったものも多い。

革命時には同時に失われたものも多かっただろうけど。

現在の建築は、19世紀のラブルーストの作品であり、図書館はこうでなければならない公式通りの宇宙のように美しい建築であるが、完成当時は批判も多かった鉄とガラスを多用した建築である。

研究者や学生、一部は一般も閲覧可能で、文化的な活力を生み出し、知識の普及と社会全体の知的成長に貢献する。

こちらは誰でも利用できる

ヨーロッパの図書館が美しいのは伊達ではない。

権力の理念を基礎づけ、正統性と合理性を証明して見せるためなのだから。

ヨーロッパ中世の王侯は、「武力で支配する権力者」という存在から、「支配の正統性を持つ権威ある者」へと自己イメージを転換させていくのに、図書蒐集を役立てた。

「叡智による支配」の第一歩が図書蒐集であり、学芸保護、美術保護と続くからである。

古写本や古代遺物の蒐集は、世界を項目別に分類、体系化、序列化、再構成し、百科全書的になり、やがて世界をカタログ化した小宇宙を形成するようになる。

これが博物館の元となる。

王侯らがこういった蒐集をし、分類、序列化、再構成するのは、小宇宙を統御する能力を象徴的に表し、さらに広い世界としての大宇宙にも君臨する能力がある、という意味を持っていた。

彼が支配しようと欲するのは現実の政治世界ではなく、観念の中での「大宇宙」つまり神が支配する自然世界の完全掌握なのだ。

図書館は彼の宇宙なのである。

メガロマニアックではあるものの、これが知性や理性を重んじ、社会の進歩と合理化を目指とする啓蒙につながったのでは。

ということは現在、アメリカを中心に起きている、反知性主義というのは、歴史の逆行...

わたしはこれらを閲覧に来た。

わたしなぞは図書館に立つと、己の矮小さと、宇宙の豊かさに向かって開ける無限の扉を感じて恍惚としますがね...

フランスも問題が多い社会だが、こういうのを見るとさすがリベラルアーツの国だなあと感心するのである。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

パリ、今週もまた美し

一度、英国に帰り、別のお楽しみ(ピアノとバレエだった)を済ませてまた昨日からパリに戻ってきた。

昨日は夕方から再びルーヴルへ。

先週、チマブーエ展と一緒に見学できるだろうとタカを括っていたルーヴル初のLouvre Couture「クチュール展」をさらに見るために。

「クチュール展」は想像よりも規模が大きく、その話はまたするとして、ルーヴルには怪人がいるのだろうか...と、夕暮れる中庭を見ながら思っていた。

『オペラ座の怪人』の愛が報われないのは、怪人(ファントム)が社会から疎外されており、当時の社会的にクリスティーヌに愛される資格がないからだ。

彼は彼女を深く愛するが、その愛は執着と恐れと表裏一体、健全な関係にはなりえない。

なんと切ない。

そして最終的にクリスティーヌは他の男を選ぶ。

うむ、わたしとパリの関係みたいだ...

わたしには怪人の持つ才能もない。

一方、日本文化とフランス文化はなかなかの両思いである。

本屋には日本文化の本がどの国についての本よりもたくさんあり、今日は「パリにある日本のお店」だけを集めた本を見つけた。

最高級レストランから、パン屋さん、おむすび専門店まで、和食材店、雑貨、マッサージやエステ...わたしの判断にはバイヤスがかかっているだろうか? いや、英国住みとしては、英国人はフランス人ほどまでは日本文化には関心がないとはっきり言える。

そういえば、日本文化に興味があったからではないと思うが、ルーヴルのマリー・アントワネットの持ち物の展示物の中に、十二単の女性の蒔絵文箱があった...

美しいパリで会いましょう。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |