私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりを考える会のブログは、ここをクリック

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりを考える会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

それでは、高速増殖炉は? 核融合炉は?(2007年4月16日)

2005年12月26日の朝日新聞によりますと、経済産業省資源エネルギー庁は高速増殖炉の原型炉「もんじゅ」に代わる新たな高速増殖炉を2030年前後に建設する方針を決めたそうです。

これは、2005年10月11日に原子力委員会で決定され、3日後の14日に閣議決定された「原子力政策大綱」で、原発の使用済み核燃料からプルトニウムを取り出し再利用する「核燃料サイクル」を堅持する方針が明記されたからです。核燃料サイクルの中核となる高速増殖炉は2050年ごろに実用化をめざすものです。(図7‐1)

高速増殖炉は「核分裂」を利用した従来型の原子力利用技術の延長線上にあるものですが、もう一つの原子力利用技術に「核融合」という技術があります。その具体的なプロジェクトが南仏に建設が決まった「国際熱核融合実験炉(ITER)」で、2040年頃まで実験を続けることになっています。実用化は早くて21世紀末になると言われています。(図7‐2)

ですから、高速増殖炉にしても核融合炉にしても、これらの技術による電力供給は私が想定している2050年までには実用化されることはないと考えてよいでしょう。

そうだとすれば、日本の現在のビジョンである「持続的な経済成長」をめざして、現行の産業経済システムをさらに拡大するために、「安全性に十分配慮した上で、原子力を推進する」という日本政府の主張や、「原発は不安だが、経済成長のために必要」という国民の60~70%を占める考えに沿って、現在の核分裂を利用した原発を2050年に向けてさらに拡大していくという考えが理解できるのではないでしょうか。

でも、私は、この考えは20世紀的な考えで、21世紀にめざすべき「持続可能な社会」の電源として原発はふさわしくない と考えています。

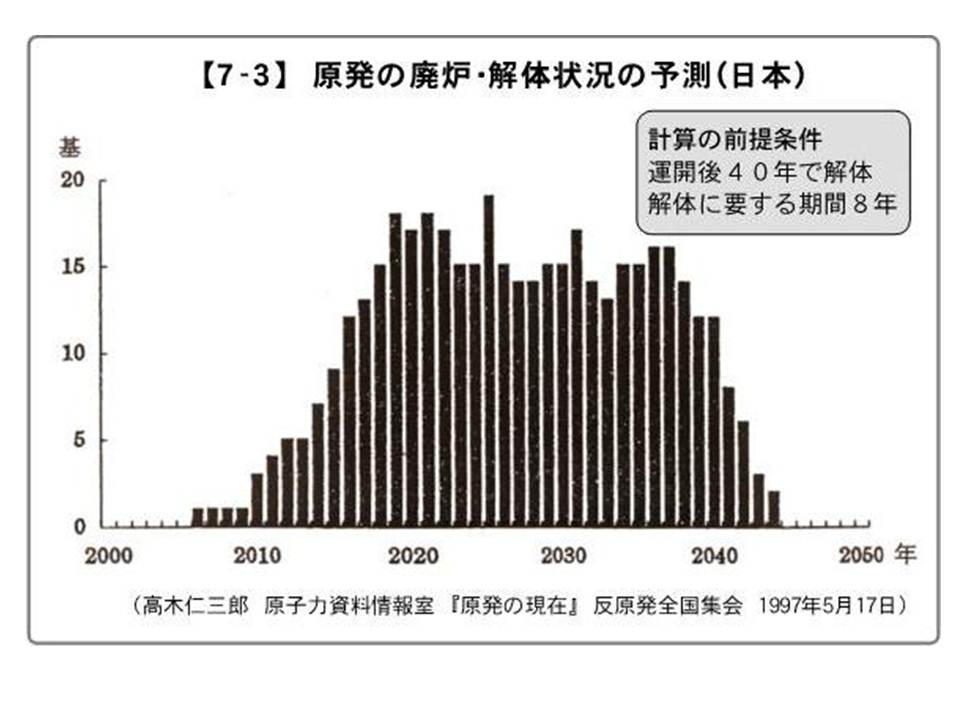

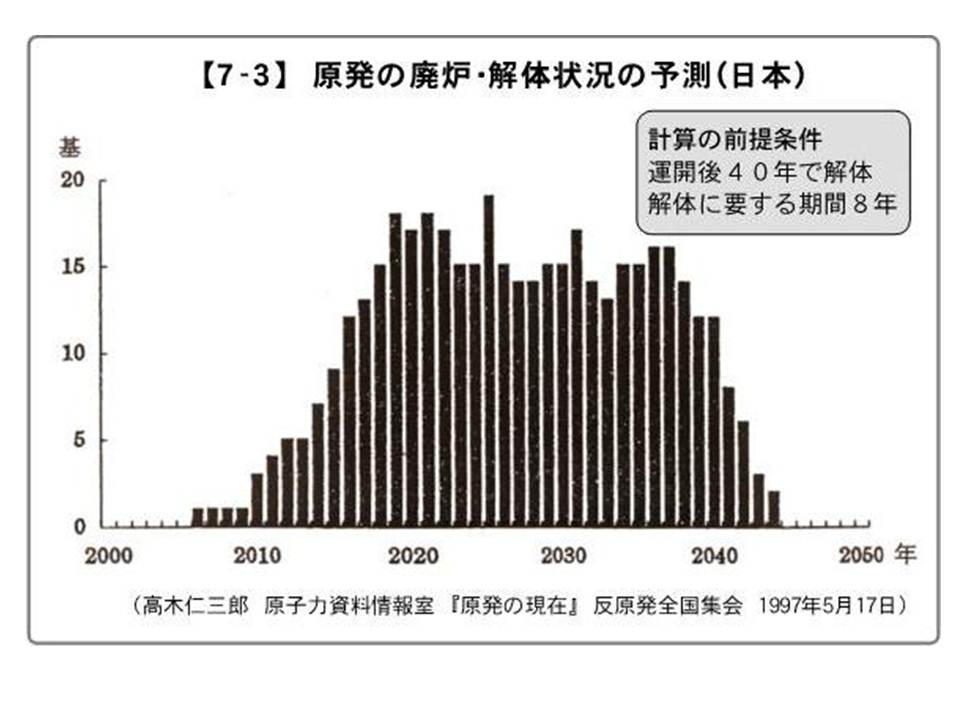

次の図(図7‐3)は日本の原発の廃炉・解体状況を予測したものです。このデータは10年前の1997年5月17日に原子力資料情報室が公表したものですが、もっと新しいデータが現在公表されているかも知れません。このデータが作成されたときよりも現在の原発の数は増えています。原発推進、反対にかかわらず、この種のデータは既存の原発の数がわかっているわけですから、計算の前提条件が同じであれば、同じ結果が出るはずです。

この図では、今年2007年頃から商業用原発の廃炉・解体が始まると予測されています。これら、原発の廃炉・解体には多量の化石燃料(主に石油)や莫大な費用が必要なことは容易に予測できます。私たちは原発の「入口議論」だけでなく、「出口議論」を真剣にしなければならないのです。

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりを考える会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

それでは、高速増殖炉は? 核融合炉は?(2007年4月16日)

2005年12月26日の朝日新聞によりますと、経済産業省資源エネルギー庁は高速増殖炉の原型炉「もんじゅ」に代わる新たな高速増殖炉を2030年前後に建設する方針を決めたそうです。

これは、2005年10月11日に原子力委員会で決定され、3日後の14日に閣議決定された「原子力政策大綱」で、原発の使用済み核燃料からプルトニウムを取り出し再利用する「核燃料サイクル」を堅持する方針が明記されたからです。核燃料サイクルの中核となる高速増殖炉は2050年ごろに実用化をめざすものです。(図7‐1)

高速増殖炉は「核分裂」を利用した従来型の原子力利用技術の延長線上にあるものですが、もう一つの原子力利用技術に「核融合」という技術があります。その具体的なプロジェクトが南仏に建設が決まった「国際熱核融合実験炉(ITER)」で、2040年頃まで実験を続けることになっています。実用化は早くて21世紀末になると言われています。(図7‐2)

ですから、高速増殖炉にしても核融合炉にしても、これらの技術による電力供給は私が想定している2050年までには実用化されることはないと考えてよいでしょう。

そうだとすれば、日本の現在のビジョンである「持続的な経済成長」をめざして、現行の産業経済システムをさらに拡大するために、「安全性に十分配慮した上で、原子力を推進する」という日本政府の主張や、「原発は不安だが、経済成長のために必要」という国民の60~70%を占める考えに沿って、現在の核分裂を利用した原発を2050年に向けてさらに拡大していくという考えが理解できるのではないでしょうか。

でも、私は、この考えは20世紀的な考えで、21世紀にめざすべき「持続可能な社会」の電源として原発はふさわしくない と考えています。

次の図(図7‐3)は日本の原発の廃炉・解体状況を予測したものです。このデータは10年前の1997年5月17日に原子力資料情報室が公表したものですが、もっと新しいデータが現在公表されているかも知れません。このデータが作成されたときよりも現在の原発の数は増えています。原発推進、反対にかかわらず、この種のデータは既存の原発の数がわかっているわけですから、計算の前提条件が同じであれば、同じ結果が出るはずです。

この図では、今年2007年頃から商業用原発の廃炉・解体が始まると予測されています。これら、原発の廃炉・解体には多量の化石燃料(主に石油)や莫大な費用が必要なことは容易に予測できます。私たちは原発の「入口議論」だけでなく、「出口議論」を真剣にしなければならないのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます