日々なんだか忙しくて、なかなか毎日展レポートができずに

今日は、思いがけずご縁を頂き、世田谷区にあるデイケアセンターで、

書のワークショップをやらせて頂きました

今までいろんなワークショップをやってきましたが、デイケアは初めての経験、

先月からあれこれ構想を練ったりして。

今日は29人と大人数、90代まで、年令、体調も色々で、どうなることやらと思いましたが、

なんとか無事、皆さまの笑顔を拝見することができました。

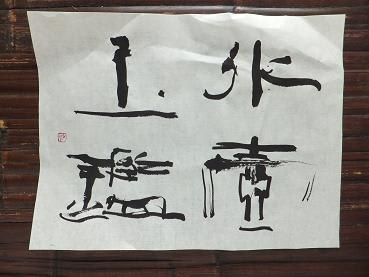

今回は「笑」の文字を、今、自分がどんな風に笑いたいとか、「笑う」をイメージして、

まずは声に出して笑ってみて、それから書いてみましょう、と

まずは私が、大きな声で「あははっ~」って腕を大きく回しながら笑ってみる。

そうすると皆さま、しばし沈黙、目が点。

でもめげずに、じゃ、今の笑いを書いてみます、と半紙に大きな「笑」の文字を。

「どんな笑いが聞こえますか?」

「おおお~笑ってるね、あははは~って」

「じゃ、今度は皆さまが、書いてみてくださ~い」

半紙が配られると、皆さまからは「そんなのむずかしくて書けないわ」。

「書くんじゃなくて、まずは笑ってみてくださ~い」

「・・・・」

そう、なかなか急には人前で可笑しくもないのに笑えないものです。

ましては身振り手振りも添えてなんていうと、恥かしいし。

「じゃ、心の中で笑ってみてから、書いてみてください」

お一人お一人、手をとって一緒に書いたり、横で、す~、えいっ、べ~んとか

掛け声をかけたりして、まずは半紙に練習。

「これ、お習字じゃなくて何ていうの?」

「う~ん、絵のような書だから絵書?」

「好きに書いていいのね」

「じゃ、こんなのどうかしら」

「う~ん、どれも楽しいですね!」

左下の作品、笑の下にくるくるがあるのは、「コロコロと笑っている様子」だそうで、

皆さまと、なるほど~と拍手。

初めは表情がなかった方も、筆を持って力強く線を書いて下さったり、

枠だけの消しゴムはんこを作って行ったので、その中に名前の一字を書き入れて作品に押すと

なかなかどうしていいでないの~と、それぞれに自分の作品をしみじみと眺めていたり

初めはちょっと難しかったかなぁ・・と思ったけど、そんな表情を見つけると嬉しくなります。

漢字には意味があるので、その意味を紙の色、形、線で絵のように表現するというお遊びは、

脳にも気持ちにも、たくさん刺激と興奮を届けると思います

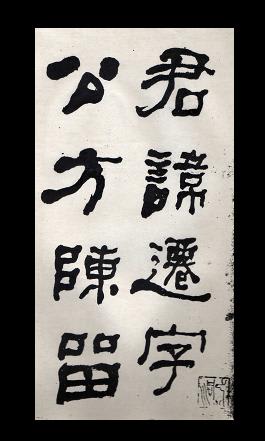

と、お一方から、ひらがなで書くにはどうしたら?とリクエストがあり。

えっと~ 「わ」を大きくしてこんな感じではどうでせう

あら、いいわね、とお褒めの言葉を頂き、私も記念写真をば。

とても美人な方なのに、残念ながらお顔は隠して

約1時間、あちこち走り周りながらも、楽しく充実したひと時でした

最後に、事務長さんとスタッフの方から、ほぼ全員が参加したというのは初めてです、と

嬉しいお言葉を頂き、ここ数日の緊張もほぐれて、ほっとしました

そして私自身、これから関ってみたいと思っていた世界なので、とても勉強になりました。

この機会を下さった方々にも感謝致しつつ、こうしたひとつひとつの経験を大事に

私なりにできること、やりたいことを形にしていきたいと思っています。

事務長さん、スタッフの皆さま、今日はありがとうございました。

とっても楽しかったです