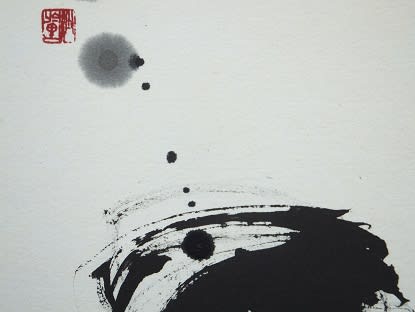

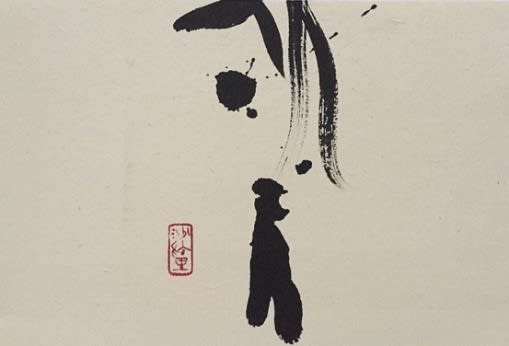

「あっけらかん笑」

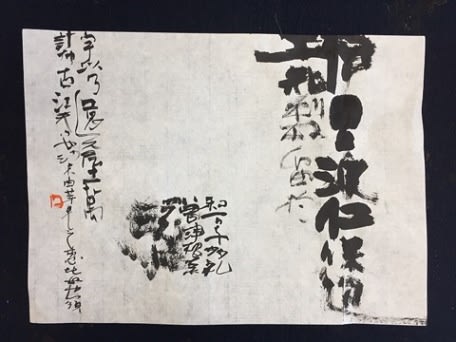

断捨離中の反古紙から出てきた「笑」。

一時期、「笑」のバリエーションを書いて書いて書いていた。

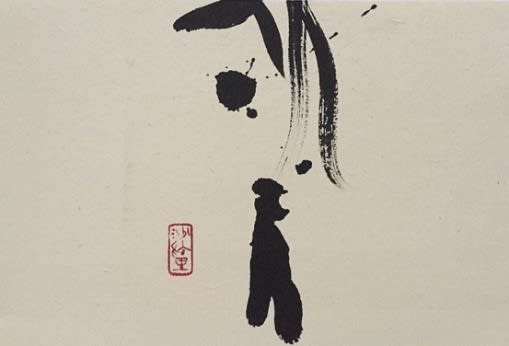

線と空間だけで、感性を表現できたら。

線も、線が創る造形も無限。

雲・空・海・花・光・風・雨・樹・風・・・

生・悲・楽・寂・怒・悼・夢・心・愛・力・許・失・探・・・

漢字一字に内在するドラマを想像すると、書きたくなる。

創造は想像力。

線は人。空間は時間。

書に向かうことは、無限のドラマを探し、許容すること。

そんな風に感じながら、書を、私を、探して、書いています。

「照れ笑い」

今日の1曲は~Tom Waits - Train Song

ううう・・ 沁みるうううう・・・

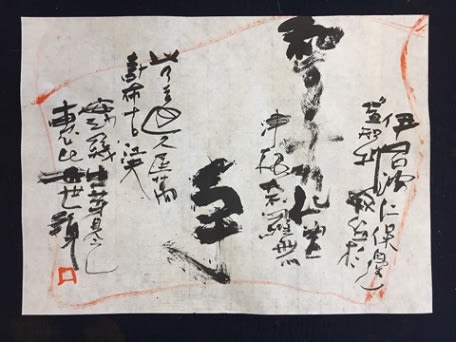

断捨離中の反古紙から出てきた「笑」。

一時期、「笑」のバリエーションを書いて書いて書いていた。

線と空間だけで、感性を表現できたら。

線も、線が創る造形も無限。

雲・空・海・花・光・風・雨・樹・風・・・

生・悲・楽・寂・怒・悼・夢・心・愛・力・許・失・探・・・

漢字一字に内在するドラマを想像すると、書きたくなる。

創造は想像力。

線は人。空間は時間。

書に向かうことは、無限のドラマを探し、許容すること。

そんな風に感じながら、書を、私を、探して、書いています。

「照れ笑い」

今日の1曲は~Tom Waits - Train Song

ううう・・ 沁みるうううう・・・